雑誌「幕間(まくあい)」昭和33年5月号 マクアイ・リレー対談「中村歌右衛門氏・三島由紀夫氏対談」②

※①はこちら

はじめは宗十郎ファン

司 先生がお書きになった脚本は、「鰯売り」にそれから

歌 一番最初が「地獄変」で、

三 「大内実記」それから「熊野」

司 この間の「朝の躑躅」で結局五本ですか。

三 ええ。僕はね、台本というものは俳優を想定して書くものだ、と思っているんですよ。本来。新劇だってある程度……。

司 当てもない脚本はお書きにならない。

三 勿論、習作時代はずっと書きましたね。しかし、これからは、新劇でも余り当てのない脚本を書くつもりはないです。一幕物は別で、これは書きますがね。―――あれはエスキースだから。

司 変な質問ですけれども、先生、歌舞伎ファンというのは、歌右衛門さんを通してのファンですか、それとも……

三 それはまず歌舞伎ファンであって、それから歌右衛門ファンですね。ですから、歌舞伎というものに夢中になったのは、歌右衛門さんのファンになる前からで、先代の宗十郎なんかのファンだったのです。

歌 本当にあのおじさんをお好きでしたね。

三 とても好きでした。僕は宗十郎で歌舞伎を教わって、それから成駒屋さんでさらに教わったのでしょうね。僕は自分なりに宗十郎で正統教育を受け、それで目がだんだん開けたように思うんです。

司 歌右衛門さん、その頃は余り役をおやりじゃなかったんですか。

歌 いいえ、随分出していただきましたですよ。今月なんかもちょうど出ている「毛剃」なんかも、私が初めて小女郎をやった時が東劇で、播磨屋のおじさんに、紀の国屋さんが惣七で……。

司 宗十郎さんは特異な、本当の歌舞伎的な役者でしたね、初めて見た時はちょっとわからない役者だったけど。

三 嫌いな人は実に嫌いですね。このわたみたいなものでしょう、例えていえば。成駒屋さんの方は透明だけれどもその透明なものがどこから出てきたかというと、岸田劉生の有名な言葉、「ドロドロした芸術」だったかな、とにかくドロドロしたという感覚的な言葉、そういうものが結晶して、成駒屋の芸みたいな透明な芸が出て来た、ということがわからなければ、意味がないと思うんですよ。水晶の結晶体のようなものが、一体どこから出て来たかというのを、僕は両方見ているような気がするんだ。芸脈の上から言うと、宗十郎と歌右衛門というのは、勿論、家も違うし、芸脈も違うけれども、僕は観客の立場として観ていて、そういうふうに感ずるな。

司 宗十郎さんにお習いになったこと、ないのですか。

歌 「帯屋」のお半なんかは宗十郎さんです。明治座でちょうど「新薄雪」が出たり……、その時分、よく教えていただきました。紀の国屋のおじさんが「弁慶上使」で、信夫やらしていただいたり、―――お里なんかはうちの父ですけれども、

三 もしお父さんが生きておられて僕が見ていたら、そのままお父さんからあなたへと、成駒屋の系列だけをずっと辿って見ていただろうと思うんだ。僕はレコードで聞いても、お父さんの口跡が好きなのですよ。含み声のちょっと甲高い、あの声はとても好きだから、きっと非常に好きになったろうと思うんだ。

司 宗十郎さんの教え方はどんな風でしたか。ちょっと想像すると、普通の人と違いそうな気がしますけれど。

歌 お稽古場などで教えていただいたのだけれども、やっぱり立ってちゃんと教えて下さいました。

司 理屈じゃなく、型からですか。

歌 そうですね。

三 僕は近代合理主義というのは嫌いだから、どうしてもそういう好みになっちゃうの。

-------------------------------

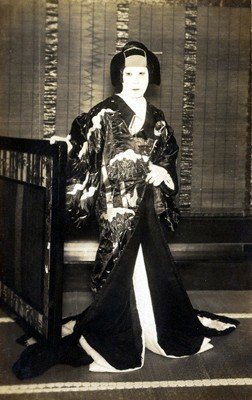

まだ会話が固いですね(笑)三島由紀夫に「このわた」と表現された七代目 澤村宗十郎はこの方です。

つづきの③はこちら