人生で最初で最後の小説?

2019年の冬、翌年の目標を考えていた。

とある自己啓発本に沿って、目標を10個考え、それを達成しようと考えた。その一つに「2020年12月末までに、1冊の小説(本)を作る」を掲げた。元々、人生で1冊は自分で書いた本を作ってみたいという思いが、ずっとどこかにあった。

「いつまでも思いを燻らせているのではなく、いっそのこと、作ってしまったらいいじゃないか」

そう思い、目標に掲げたのだった。これが、人生で最初の本になるか、最後の本になるか。その製作について、まとめられたらいいと思う。

(2020/12/3追記)

ただ、これを読み進める上で注意いただきたいのは、見切り発車で進んだがために、他の人にとって全くといっていいほど参考にならないということだ。

(2020/12/5追記)

今回作ったのは、刀剣乱舞の二次創作小説だ。

本当はオリジナルで作る予定だったのだけれど、テーマだとか考えていたら、世界観としてとても一致しているような気がしたので、二次創作という形になった。

本当であれば、一次でちゃんと書ければいいのだけれど、今回は世界観をお借りした形になった。

2020年の製作過程スケジュール(2020/12/3追記)

兎にも角にも、参考にならないのが、この一年間の過程だ。

普段から過程をメモしている人間ではないため、残っている走り書きとか、メモ書きのログとかそういうところから引張ってきたのだが、あまりにも杜撰すぎる。6月から8月の記録が全くない。何をしていたんだ、自分!!

ほぼ、9月以降しかまともにやっていない。

1月~4月:ネタ出し、アイデア出し、設定作り、プロット作り

5月~10月:執筆

11月:修正・書き直し

執筆【道具編】

・執筆時に使用したもの

・工程別

・使用したものについての説明

ノート ダイソーで昔買ったノート。ネタを出すのはとにかくノートに書き殴る。書きたいことをなぐり書いていく。あと、考えがまとまらないとき、これに書いた。

スマホ ネタ出し~本文執筆まで、全般的に使用した。

パソコン ネタ整理、本文修正などに使用。

ワイヤレスキーボード スマホで本文を書くときに使用。

スマホ台 スマホで本文を書くときに使用。

(以下アプリ)

フォルダメモ帳は、ネタ出し、設定書き出しなどとにかく、何かを書き留めるのに使用した。フォルダやノートが分けられるので、とても便利。

小説ノートは本文執筆に重宝した。文字カウントが付いているし、本文を閲覧すると縦書きでも読める。小説ができあがるのを想像しながら、仮に打ち込んだ文章を読むと、ちょっと気分が上がるので、オススメ。

また、改行したときに、自然と一字下がる設定をしていると、本文データを移したときに、面倒な手間が省けるのも個人的によかった。そのおかげで、余計に小説っぽくて、気分が良い。

ストーリープロッターはネタを書き留めたり、そこからプロットが作れる。が、自分はこれを使いこなせずに終わる。

Nola(アプリ/サイト)は、ストーリープロッターと同じく小説を書くときのツールの一つ。再構成の際、情報をまとめるのに使ったが、やはりあまりうまく使いこなすことができていない。

Gmail メールの下書きに、本文を書くなどして利用。また、データを一時保存する際などに使用。

word 本文を書き終わった後、修正全般はwordで直した。文書に特化しているので、直し作業の時は安定して使える。

メモ帳 こちらのメモ帳はパソコンに備え付けのメモ帳のことだ。設定の整理、プロット、それこそメモ等幅広く使った。あとで説明するが「なぐり書き」と題した本文執筆の際は、これと小説ノートを使った。

執筆【製作編】(2020/12/5追記)

小説を書いていたときのことをまとめようと思い、色々と考えた。工程別に書いてみようか、スケジュールに沿って書いたことを書こうかと。内容を考えていたのだけれど、今回については以下の二つのことが言えるのかなと思う。

①とにかく書く

小説は結局、これに尽きる。書かなければ、小説にはならない。書けば、小説が出来上がる。

私自身、設定だとかプロットだとかをあれこれと考えていたが、思うように進まなかった。細かいところを考えていこうとすると、ごちゃごちゃになって書けなかった。時間ばっかりが過ぎていくことになるので、とにかく書くことを進めた。

②ブロックごとに書く

とにかく書くのだけれど、それでもやっぱり全くの0からというのは難しい。どんな話を作るかというときに、主軸にする流れは決まっていた。

1.無理やりに審神者にさせられる主人公

2.本丸運営を始める、演錬に参加する、そこでモブに絡まれる

3.小さな不幸&不調になる主人公⇒モブの嫌がらせだった

4.本丸襲撃

☆自分と同じ人類を滅ぼすという思いを持つ者と出会い、誘われるが、主人公は断る

5.死にたいと変わらず思うが、少しだけ前向きに生きる

以上の5つがどうやってもブレることのない話の主軸だ。

主軸は細かい話をいくら変えようと、今回の話において決して変わることがない部分であり、話であり、分岐点である。

これが話の大きなブロックで、この中に細かい話を作っていく。

しかし、私が最初書き始めたとき、この細かい話を最初から作ろうとするのはできなくて、ここでとにかく書き進めることにしたのだ。

(補足)ちなみに、この主軸をどうやって決めたのかという話となると、Pixivにあがっているブラック本丸系の基本的な流れにのっとったまでだ。『よくある話』として自分の中に自然と出来上がっていたものなので、こういうものは結局経験なのかもしれないと思う。

書き進めているうちに慣れてきて、書いたものが以下の内容。

【本丸襲撃・クライマックス】

本丸襲撃、三日月の回想、アキと三日月の対話、襲撃の収束、収束後の話

主軸ブロックの4の部分だ。4の部分の中に書くものを列挙している。

そして、それぞれで書く話を書き出し、書く順番に並び変えたのが以下のものだ。

・本丸襲撃①・②・③くらい

①襲撃開始から直後の様子、成金審神者が殺され、主人公の本丸に怨霊としてやってくる

②新手の敵(成金野郎の怨霊)が襲撃にやってくるが、すぐに追いかけてきていた三日月に消される、が、闇落ちしている様子

・三日月の回想→手紙の依頼を受けるところから襲撃までのあらまし

・主人公と三日月の対話→闇落ちした三日月だったが、主人公のことは分かる、闇に取り込まれ、三日月の深層部に触れる、比較的理性のある三日月と会い、共に世界を滅ぼそうと誘われる、対話の中で主人公は少しだけ生きてみようと思う

③取り込まれている間から戻ってくるまで、陸奥守と薬研の間でひと悶着あるが、本音を語ることで和解、主人公は三日月を救おうとするが断れられる、半分闇落ちしながらも遡行軍を圧倒する

・襲撃の収束→三日月と援軍などにより遡行軍を退かせる、三日月が力尽き、折れる、陸奥守とも和解

・収束後→諸々のエピローグ

☆本丸襲撃を受け、これまで何度も夢に見たのはこのことだったのだと気づく→結局死ねるのか、と思うが、陸奥守がそれを否定→なんとか生き残るように説得する

以上のように、主軸→小さなブロック→更に小さなブロックを作り、作った小さいブロックから、どんどん話をつなぎ合わせていき、最後に小説という形にしたのだ。

どこかで見かけた長い話も結局は短い話をつなぎ合せたものだから! という言葉には、大変助けられた。(再び見かけたらリンクをつけてご紹介したい)

私の中では「ブロック」という語感が大変にしっくり来るが、他の言い方をしようとするのなら、起承転結とか序破急などの構成のパターンともいえる。

ただ、どのようなパターンでも構成は少なくとも3つ、多くても7つのものになるのではないかなと思う。今回書いていてもそうだった。

・さいごに

小説作成について調べているとプロットという言葉が出てきて、構成がどうとかあるが、難しいことは分からない。けれども、おそらくプロットというのは、上記のようなものをきちんと最初から作れることなのだろうなと書き終えた今は思う。

一番難しかったことといえば、思っていることを書き出すことだ。頭の中にはある。けれど、それを文字に書き起こせるかが一番大切であり、一番難しいと思った。長年文字書きをしていて、文章を書くことには慣れていたつもりだったが、そうでもなかったようだ。書き残しておかなければ、自分の頭から消えたとき、思い出しようがないし、話を書きようがない。どれだけ自分の思っていることが素直に文字なり、文章なりにすることができるかということが、重要だと思う。

感想・校正等の依頼(2021/1/8修正)

さあ、書きあがった小説。これをすぐに入稿! というわけにはいかない。誤字脱字は当然のこと、話しの辻褄が合わないこともある。けれども、それを直す気力はない。そこで「ココナラ」を利用した。

得意を売り買いココナラ

<実際に利用した際の依頼>

・小説のアイディア出しを手伝ってください

こちらの依頼は、小説そのものをどうしたらいいか決まらず、依頼したもの。この時頂いたアイデアを利用できたかというと、疑問が残るが、その後の小説を作るうえでは、大変役に立った。小説のアイデアがまとまらず、手伝ってもらおうと思い、依頼した。

・二次創作小説の校正・推敲等の依頼

単純に感想が欲しかったのと、他の人目を入れたかった。依頼への提案を検討の結果、お二方にお願いすることにした。

結論として分からないことは、人に頼んだ方がいいなと思う。

やり取りをする中で気を付けたのは、自分は何をお願いしたいのかを明確にすること。言い換えると、こだわるポイントはどこかを明確にすること。

どうしてほしいか、どんなものにしたいかという理想を持っていたので、それを相手に伝わるように、と思ってやり取りをした記憶はある。

(要望をきちんと伝えてない方が悪い、と思っている節があるので、本当にその辺りは気を付けていた)

(1人目)

依頼内容:感想・校正・タイトル提案

面白いという感想を頂けて、嬉しかった。タイトルも感想をもらうついでに、と思って依頼したら、10個も考えてくれたので、有難かった。

(2人目)

依頼内容:全て

ココナラでの実績こそ当時はなかったが、ライター経験が10年以上あるということもあり、依頼することにした。

感想を貰えることは本当に嬉しいことだなと改めて思った。

タイトルも提案してもらい、最終的にこの方が提案してくださったタイトルに決定した。

今振り返ると、重要な部分を丸投げしたにもかかわらず、よく引き受けていただいたな、と思う。

入稿する本文データはこの方に作っていただいた。

印刷所を探す(2021/1/8修正)

以下のポイントで印刷所を探した。

・1冊だけ印刷できる

・とにかく安い

・今回はカバーを付けない

候補にあがった印刷所さんはいくつかあったが、最終的に製本直送.comさんにお願いすることにした。

個人的な決め手は、サイト上のジェネレータで表紙を作ることができ、それを入稿することができる、というところだ。

表紙も依頼しようかと思っていたが、シンプルで良いのにお願いするのもな……と思っていたところだったので、ちょうど良かった。

入稿データについて(2021/1/8追記)

用意したデータは以下の二つだ。

・表紙データ

・本文データ

これだけ見ると、本当にシンプルだが、それぞれの要素を分けていくと以下のようになる。

表紙 ・表紙用画像

本文データ

・中扉用画像

・本文原稿PDF(目次付き)

・あとがきPDF

・奥付PDF

こうして見ても、意外とシンプルかもしれないな……。作るときは結構苦労した記憶があるのに……。

上か説明していく。

〇表紙データ

表紙用画像

表紙を作る際にイメージがあったので、それに沿った画像を探す。

これがなかなかに骨が折れた。大変だった。

今回はpixiv上でフリー画像があったので、そこから拝借した。

〇本文データ

本文データPDFは以下のデータをくっつけて、一つのデータとして入稿した。(PDF結合に利用したのはこちら)

中扉用画像

中扉を付けたい! と思い、画像を探す。加工していいかを確認しながら、画像を探す。

その後、見つけた画像を自分で加工した。

本文原稿PDF(目次付き)

こちらのデータは依頼した方に完全にお願いした。

依頼当初、目次を付ける予定はなかったのだが、200ページを超えることが分かり、これは付けた方がいいのでは? と思い、追加でお願いしたが、快く引き受けていただいた。

あとがきPDF

小説にはあとがきは付き物との固定概念のもと、あとがきを作った。

本来であれば、原稿に付随して作ってもらえばいいのだろうが、あとがきを読まれるのが恥ずかしすぎて、奥付と共に自作する。

その際にお世話になったのが、シメケンプリンさん。

レイアウトを設定して、テキストを入力すれば、小説本文ができあがる便利なものだ。

奥付PDF

どこかに販売するわけでもないので、必要ないとも思ったが、いつ発行したのかくらいは残しておきたかったので、作成。

これも本文原稿を作ってくださった方に聞かれたし、その上作りましょうか? と提案頂いたが、ちょっとマジで個人的なことを書きたかったので、遠慮させてもらった。

なんと、こちらもシメケンプリンさんで作ることができる。

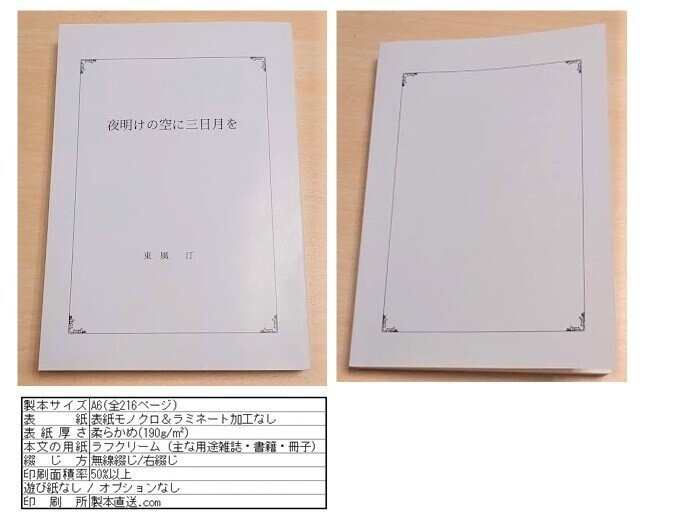

文庫本が到着する(2021.1.12修正)

データは2020年12月17日昼過ぎに入稿が完了する。

速達などのオプションを付けずに依頼。そして、12月25日に到着した!!

完成したのがこちら!! シンプル イズ ベスト!!

イメージとしては「カバーしたのような表紙」です。

色々と凝って表紙を作ってもよかったのけれど、

・表紙に力を入れられるほど力量自体はない

・且つ、時間や体力、金銭面に余裕がない

といった状況の中、とにかく本文に力を入れるという方向に絞った。

そのため、表紙は全力でシンプルにすることにしたのだけれど、なんとなくで作るのはどうかと思って、今回は、前述したようなイメージで表紙を作成してみた。

なかなかにイメージ通りに出来たと思う!

・表紙

こちらは表紙の拡大した画像。

一見すると、大丈夫と思ったのだが、想像とは異なり、少々荒い。

表紙の枠部分は、自身で用意した画像で作成。こちらもやはり、荒い。

表紙データを作る際に、引き伸ばしたり、画素数等の面で合っていなかったのだろうと思う。(表紙データを作るときに、その知識はなかったし、見落としていた)

・背表紙

こちらも同じく、文字が荒い。こちらに関して、荒くなった原因は、ちょっとよく分からない。

データを作るときに、色々やってしまったので、その辺りが原因とは思う。

一定の大きさがないと、こうなってしまうのかもしれない。

あと、著者名……真ん中からズレてるね……? 気づかなかった。

・中扉

イメージ通り!!!

イメージとしては

・夜明けの海と空に浮かぶ三日月、そしてそこに反射する三日月

・という表紙をモノクロにしたような中扉

本文はモノクロになるので、それを前提に画像を作成。

月は印刷したときに、ぼんやりと浮かび上がることをイメージして、空の月と水面に浮かぶ月はぼやけさせる方法を変えている。

ちょっと困ったのは、水面側が一部濃くなりすぎるところがあった。それを不自然でない具合に薄くする必要があった。印刷してみてどうなるか心配だったが、自分でも分からないくらいなので、よかった。(ちなみに、著者名と三日月の間辺り)

・目次

今回目次は、本文データを作ってくださった方にお願いした。

ついでにお願いしたのだが、快く引き受けてくださったのは、本当に感謝しかない。

もう少し凝ったものを、と提案してくださったが、今回はシンプルに徹底することにしていたので、遠慮させてもらった。

・本文

1つ目の画像は本文、二つ目の画像は見える通りあとがきページだ。

本文について、小説だ! という感動がすごい。内容は駄文でも、形にしてしまえば、それなりに見えるものだなぁ、と。

ただ、データ段階で気づかなかったのは

・文字が小さい

・ノド(ページとページの間の幅)が狭い

・気持ち的にノンブル(ページ数表記)の文字が小さい、かな?

印刷してみないと分からないものだなぁ、と改めて感じた。

あとがきは、前述でも書いたようにシメケンプリンさんを利用。データ段階で「文字大きいが、大丈夫か?」と本文とは逆に思っていたが、こうしてみるとちょうどいいのかもしれない、と思う。

今回はバラバラにデータを作ったので、フォントやレイアウトがバラバラだが、次回は統一して作りたい。

参考にした記事、サイト

終わりに

これを書いている現在は、まだ全てが終わっていない。なので、改めて終わったときに振り返ろうと思う。そのときはそのときでまた、追記したいと思う。

今回書いた情報から細分化して、記事を書くかどうかもまた今度だ。

(2021/1/12追記)

本日をもってようやく、一通りの過程を書き終えた。

この記事を最初に投稿したのが、昨年の11月のようだから、丸二か月かかったということのようだ。長かった……。

もう少しまとめてから書けばいいのだろうが、まあ、一つの挑戦として取り組んでみたことなので、これはこれでいいと思う。

自分自身のためにまとめているので、ひとまず今回はこれでいいのだ。

次回などからは、もう少し考えて、記事を書いていきたいし、小説自体もちゃんと作りたい。

小説に関していえば、書くところがないので、ここに書くが、書きたいことを書くことができた一方で、そこに向かっては出来レースのような感じがあって「あの話はどうなったの?」みたいなところが多い。

そんな中でも、ストーリーは比較的まとまっているのではないかと思う。ストーリーというか、展開、的な意味では、まあ、悪くないかと。

文章は……面白いのか? と疑問には思う。こればっかりは、好みの話だし、力量の話のような気がする。まあ、自分としては、気づいたら、読んでいる感じがあるので、んーまぁ、そこそこかと。小学生の頃よりは上手い文章にはなってるのではなかろうか。そういう感じ。

拾いきれていない部分に関しては、pixivで載せようとは思っているが、いつになることか。

これから小説を書くときは、とにかくプロットとか、書き始めの前準備を大切にしようと思う。

とにかく思ったのは、創作の上に現れるのは、創作した人から絞り出した一滴でしかない。氷山の一角とも言える。

本人の持つ知識、技術から絞り出した一滴が、創作物だ。一滴であり、一部だ。逆に言うとそれだけでしか、本人の要素は出てこないので、本人の全てとは言えない。

とはいえ、その一滴には本人の知識・技術の濃縮されたものであるため、それが味の薄いものであったり、まずいものであったりするということは、本人の知識・技術がそういうものでしかないとも言える。

少なくとも、自分自身に対しては、その一滴が微妙だったので、自分の人間自体が微妙なのだろうという評価をしている。他の人にまでその価値観を押し付けるつもりはない。

大事なのは、作品が全てとは言えないということだ。

おかげで、これまで触れてきた作品に対しての尊敬の念が更に強まった。

タイトルには最後かもしれないと書いているが、これからも機会を作って創作を続けていこうと思う。

追記修正履歴

2020/11/12 記事投稿

2020/12/3 執筆時使用道具についての記述修正、他一部修正

2020/12/5 執筆【製作編】を追記

2021/1/8 印刷所を探す、感想・校正等の依頼を修正、文庫本が到着するを追記

2021/1/12 文庫本が到着するを修正、終わりにに追記