ロゴを作ってみませんか!-デザインについての勉強会-

アカデミーヒルズのメンバーズ・コミュニティ「デザインについての勉強会」は、12月17日に2023年最後の定例会を開催しました。

テーマは、「『ロゴの作り方』教えます!-ロゴがあるといいねというときのために!-」でした。

ロゴといえば、企業・組織や商品・サービスを象徴するデザインで、イメージやアイデンティティを表現するものですが、ChatGPTに「ロゴとは何ですか?」とたずねてみると、以下の回答でした。

この度のデザインについての勉強会では、主宰者でありデザイナーの鈴木一好さんに「ロゴの作り方:ロゴの作り方のルールや基礎知識」を教えていただきました。

1. ロゴ作成のイメージ

まずは、イメージ作りが大切です。概念(コンセプト)とカタチ(デザイン)の間を行ったり来たりする中で、徐々にイメージを作ります。

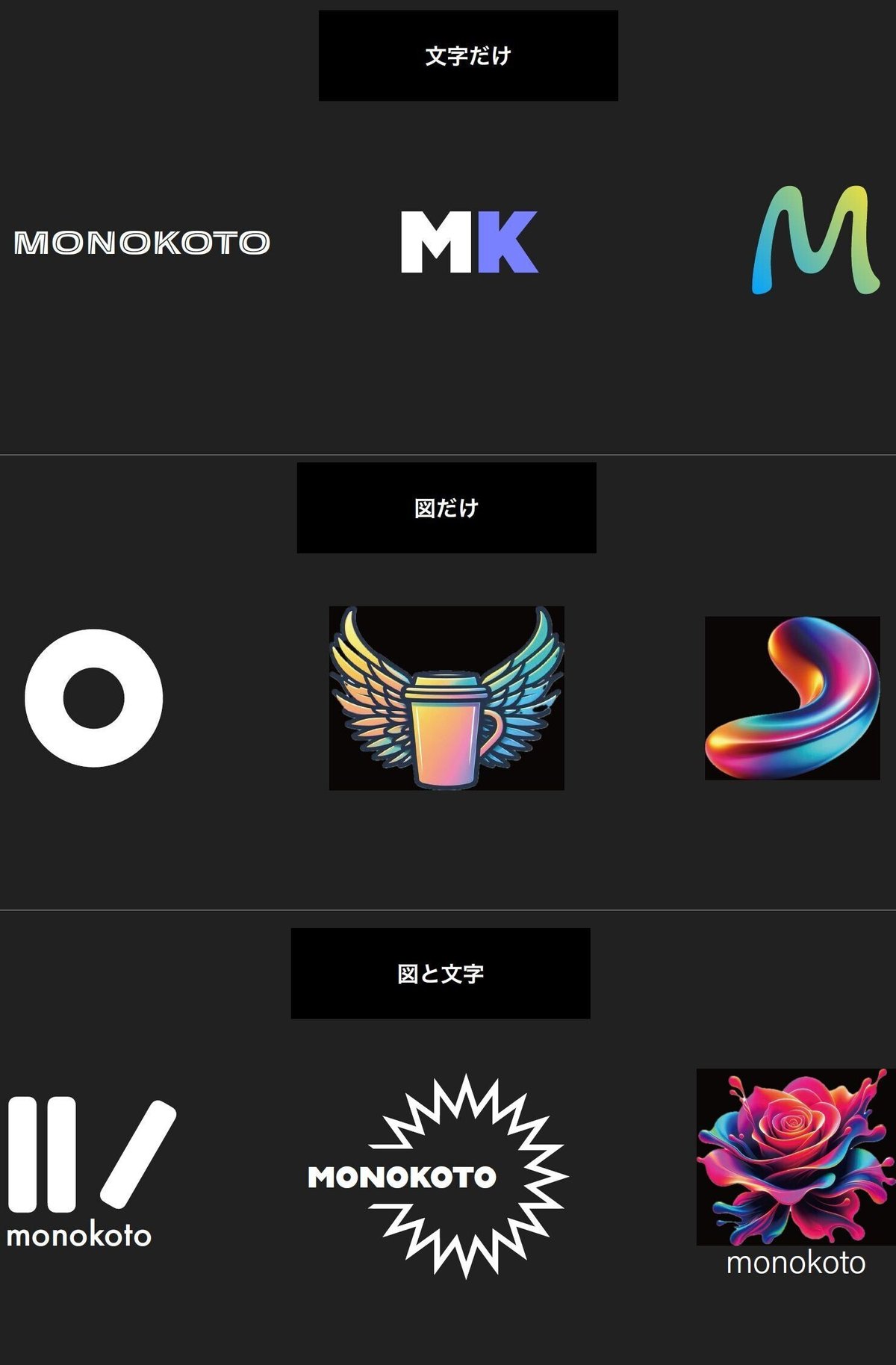

2. ロゴのカタチの種類

ロゴの構成の種類は、「文字だけ」「図だけ」「図と文字」の3種類です。

どれを選ぶかは、ロゴを通じて何を伝えたいのかによるのではないでしょうか。

例えばカフェのロゴをつくるとき、「コーヒーが飲める」ことを伝えたいのか、「ホッとやすらぐ」イメージを伝えたいのか、それは自分自身で考え、自分なりの答え(決断)が必要になります。

鈴木さんは、「究極のロゴは、意味のない『〇』(まる)に魂を吹き込むことです。魂がある『〇』は神様で、魂がない『〇』はただの丸です」と説明されたのはとても印象的でした。

「何を表現したいのか、何を伝えたいのか」が重要になってきます。これは、ChatGPTに聞いても答えてくれませんね。自分で考え決めるしかない究極の問いではないでしょうか。

3. ロゴ作成のシミュレーション

究極の問いに方向性が見えてきたら、「ロゴ作成のシミュレーション」を繰り返すことになります。

私は、ロゴを作るということは「デザインすること」だと思っていましたが、そう簡単なことではなく、「『自分は何を表現したいのか?』と思考を深めるプロセス」なのだと分かりました。

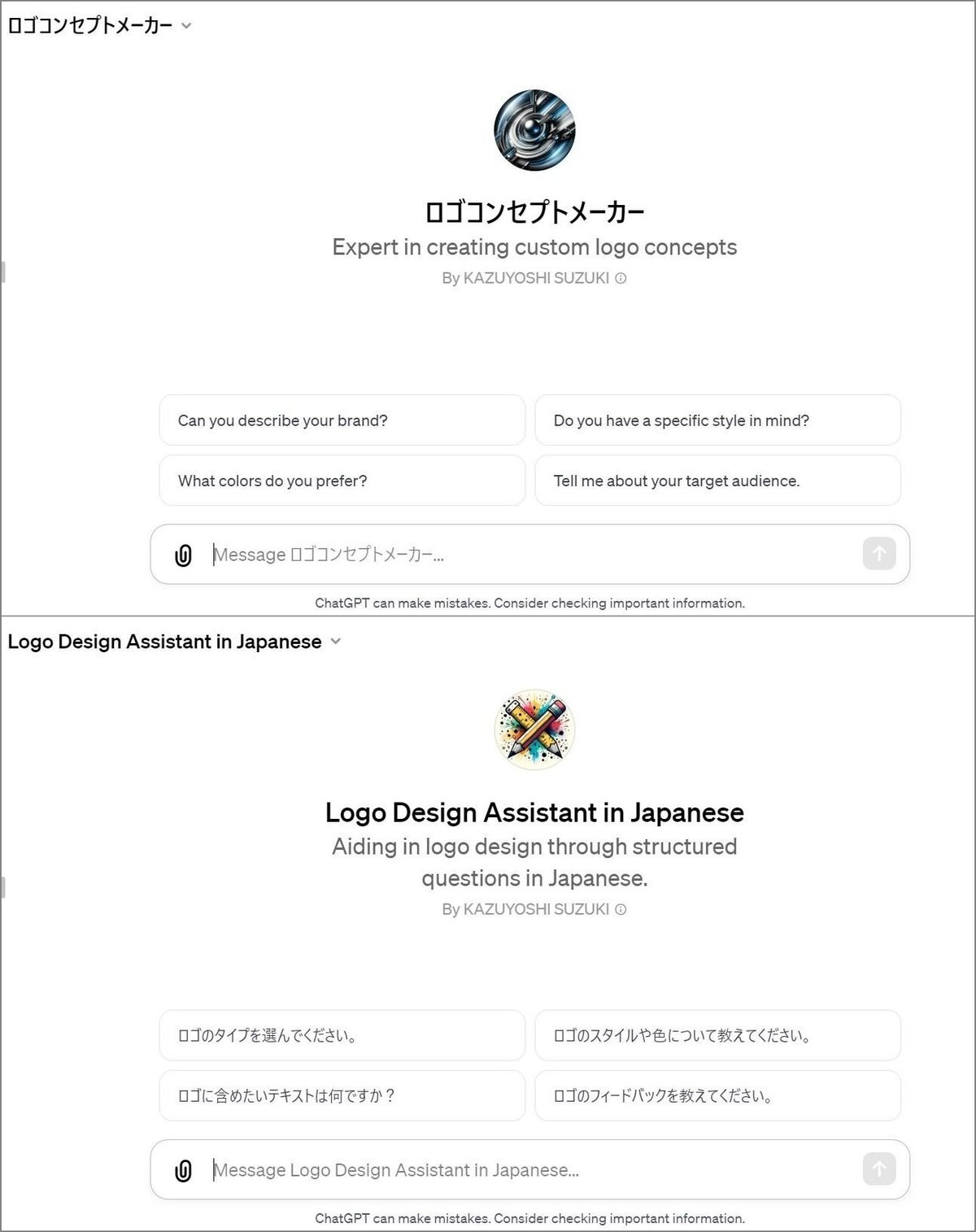

そして鈴木さんは、ChatGPTの自分専用の環境で「ロゴコンセプトGPTs」と「ロゴ作成GPTs」を作って、いつも壁打ちをされているそうです。

下段:ロゴ作成GPTs

鈴木さんが自分専用の環境でつくられています(©PORSAS design)

私も自分のロゴが作りたくなり、鈴木さんの「ロゴコンセプトGPTs」へアクセスをさせてもらいチャレンジしてみました。

そうすると、最初の質問が「特に大切にしている価値観などを教えてください」でした。

第一問で手が止まってしまいました。「思考を深める」というプロセスがいかに苦難の道かを実感した瞬間でした!

「デザインについての勉強会」の2024年最初の定例会は2月25日に開催します。テーマは「デザイン活用の相談会」です。

アカデミーヒルズのライブラリーのメンバーの皆さん、是非ご参加ください。

アカデミーヒルズ 熊田ふみ子