日本の「国益」とは何か?

1. 「国益」とは何ぞや

「国益」は外政で使用される概念

政治家が、「我が国の国益のために!」と言うことがよくありますが、特段の考えなしに「国益」という言葉を使っている場合が多いのではないでしょうか。

しかし、政治家たるもの、全ての仕事が「国益」に直結していなければならないと思います。

とは言うものの、「国益」は、内政に使うものではありません。対外的な文脈(外政)で使用される概念です。

「国益」と『国家安全保障戦略』

「国益」を規定すると共に、守り、増大するための方策は、公的文書としては、『国家安全保障戦略』に記載されています。したがって、「国益」とは何ぞやということを精査するにあたっては、『国家安全保障戦略』を見てみるのが近道です。

2. 『国家安全保障戦略』を紐解いてみる

日本の『国家安全保障戦略』

日本の『国家安全保障戦略』は、故・安倍晋三元総理のリーダーシップで2013年に作成され、岸田政権で2022年に2つ目が作成されています。要するに、これまで2つの『国家安全保障戦略』が作成されています。

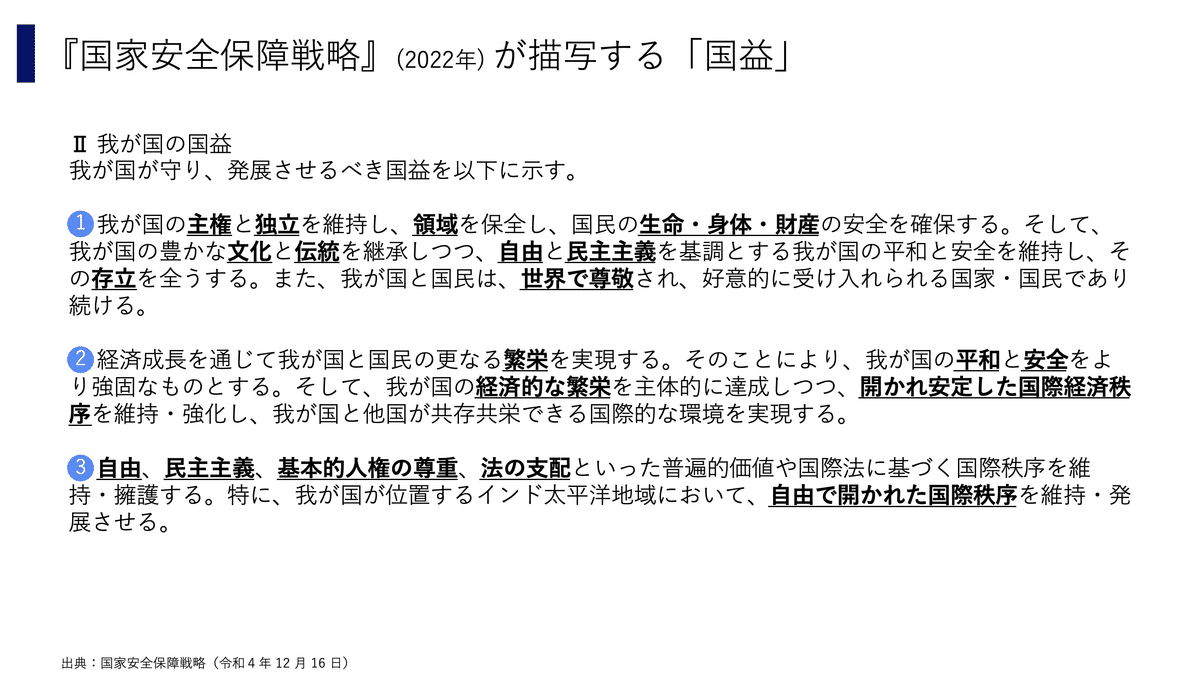

我が国の『国家安全保障戦略』が描写する国益は、以下のように、数多の要素が詰め込まれています。

これをみると、「国益」とされる要素が、必ずしもロジカルに整理されているわけではないことがわかります。

米国の『国家安全保障戦略』

同盟国たる米国の『国家安全保障戦略』(NSS: National Security Strategy)を見てみましょう。

米国は、1987年の初版から始まり、2024年までに、40年にわたり、合計19個作成しています。

一方、我が国は約10年にわたり、2個作成しています。

要するに、米国は我が国と比べ、4倍の期間にわたり、10倍の数の『国家安全保障戦略』を作成しています。

米国は、圧倒的に長い時間と作業を通じ、「国益」とは何ぞやということをロジカルに考えてきた実績があるのです。

3. 「国益」をロジカルに考えてみる

「国益」と潮干狩り

米国の「国家安全保障戦略」を見てみると、「国益」を考えることは、「潮干狩り」に似ていることがわかります。

「国」が、持てる「国力」を、「国力発揮ツール」を通じて対外的に発露し、「国益」を獲得します。

潮干狩りでいうと、人(国)が、知力・眼力・腕力(国力)を使って貝のある場所を見つけ、熊手(国力発揮ツール)で、貝(国益)を獲得する、ということです。

「国益」の構成要素

では、「国益」をロジカルに分解してみましょう。

国益を分解すると、以下のようになります。

すなわち、「我が国の国益のために」とか、「国益を確保する」とか、「国益を守る」と言う場合には、以下の5項目が具体的に想定されていると考えれば良いと思います。

【国益を構成する5項目】

1. 国民の生命

2. 領土

3. 政治体制

4. 文化

5. 経済的繁栄

「国民の生命」は文字通りの意味です。

「領土」は、言い換えれば「領域」。陸海空にまたがる我が国の領域のことです。

「政治体制」は、我が国の政治のあり方の基盤となる基本的人権、自由主義、民主主義、法の支配、市場経済が挙げられます。

「文化」は、我が国が長い歴史の中で築いてきた、天皇制や日本語、その他の我々日本人の社会を形成する諸要素のことです。

「経済的繁栄」は、定性的には経済成長ということを、定量的にはGDPや一人当たりGDPの拡大を意味するのではないでしょうか。

米国の『国家安全保障戦略』や、それを作るための米国国防大学『国家安全保障戦略入門』(National Security Strategy Primer)を見ると、以下のように英語で表現しています。

物理的安全(形而下的生存)= Security

経済的繁栄= Prosperity

価値観保全(形而上的生存)= Principles/Values

要するに、細かく見ると、国益を構成する要素は5つですが、このように3つのカテゴリーにまとめることもできます。

「国力」の構成要素

政治家が、「日本の国力を高める!」と高らかに述べる場合がありますが、ここで言及している「国力」は、あくまで観念的に述べているだけであって、具体的な構成要素を意識しているわけではないように思います。

そこで、「国力」とは何を指しているのか、考えてみましょう。

米国国防大学『国家安全保障戦略入門』(National Security Strategy Primer)を見てみると、「国力構成要素」として以下の10項目が挙げられています。

その中で、1〜5は、「基盤的国力」として規定されています。全ての国力の土台を成すものという意味です。

もしかすると、この10項目以外にも様々な要素が挙げられるのかもしれませんが、まずはシンプルにまとまっているこれらの10項目を意識するのが良いのではないでしょうか。

したがって、我が国の「国力を高める!」と言うのであれば、この10項目のどれをどうする、という議論をしないと、観念論に終始してしまいます。

「国益」を確保するための「国力発揮ツール」

「国益」を確保するために、「国力」を使うわけですが、「国力」を外部に投射する(発露する)ためには、それを伝える道具が必要です。それが「国力発揮ツール」です。

この「国力発揮ツール」は、以下の4つが挙げられます。

外交・情報・軍事・経済の4つで構成される「国益発揮ツール」は、その頭文字をとって「DIME」(ダイム)と呼ばれます。DIMEは、米国の10セント硬貨の通称です。

したがって、我が国が対外的な政策を実行する際には、この「DIME」フレームワークを使うことが有用です。そして、各国との国益がぶつかる国際社会では、DIMEをいかに効果的・効率的に使用できるのかが問われています。

如何に強大な国力を持っていたとしても、DIMEが弱ければ、対外的に発露されず、宝の持ち腐れとなるからです。

「外交」(D)は、外務省を中心に日本政府全体として行なっています。このような政府の公式な外交を「Track 1」外交と言います。これに加えて、政府と非政府組織(民間企業・学術機関・NGO等)がタッグを組んで行う外交を「Track 1.5」外交、非政府組織(民間企業・学術機関・NGO等)が主導して行う外交を「Track 2」外交と言います。国益確保のためには、これら全てを総合してデザインすることが重要です。

「情報」(Information)の頭文字「I」は、インテリジェンス(Intelligence)の「I」でもあります。日本政府では、内閣情報調査室を中心にインテリジェンスコミュニティが形成されています。しかし、我が国には、「対外情報機関」が無いなど、重要な機能が欠落しており、他国と比較した際に「I」が弱いと言えるのではないでしょうか。

「軍事」(M)は、防衛省・自衛隊が中心的な役割を果たします。自衛隊は、国内法上は、陸海空の「実力組織」とされています。しかし、一般的な「軍」としての体裁が整っていないことで、対外的な脅威に対抗する「国力発揮ツール」としての機能が制限されるなど、他国と比較した際に我が国の「M」には様々な課題があると言えるのではないでしょうか。

「経済」(E)は、我が国の繁栄を確保するために重要なツールです。特に、海洋国家である我が国の貿易は、ほぼ100%が海上輸送です。海洋国家として、利益を同じくする国々と連携し、経済的繁栄を志向していかねばなりません。例としては、CPTPP(環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定/Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership)などが挙げられます。「国力発揮ツール」としての「経済」(E)に関する体制が十分なのか、常に問い続けねばなりません。

「DIME」については、以下に示す米国やNATOの文書に詳しいので、より深く知りたい方は、英語の原文を読んでみていただければ幸いです。

米国国防大学『国家安全保障戦略入門』(National Security Strategy Primer)については、日本語訳が刊行されていますので、そちらもオススメです。

「国益」と「DIME」の関係

国益を構成する要素の3カテゴリー(①物理的安全(形而下的生存)、②経済的繁栄、③価値観保全(形而上的生存))を確保するためには、DIMEのうちどのツールが必要になるのでしょうか。

シンプルに示すと、以下のような対照関係になると考えます。

①物理的安全(形而下的生存)→ 外交(D)、軍事(M)

②経済的繁栄 → 経済(E)

③価値観保全(形而上的生存)→ 外交(D)、軍事(M)

④国益全体(3カテゴリーの全て) → 情報(I)

「普遍的価値」とは

ここで、③価値観保全(形而上的生存)でいうところの「価値観」について考えてみたいと思います。③価値観保全(形而上的生存)を構成する政治体制や文化は、この「価値観」がベースにあって形成されていると言えます。

たまに政治家が、「普遍的価値を推し進める!」と演説で言ったりしますが、その「普遍的価値」や、我が国の「価値観」とは、以下の要素のことです。

我が国は、基本的人権・自由主義・民主主義・法の支配・市場経済を「普遍的価値」としていますが、これはあくまで「我が国が普遍的と信ずる価値」であって、国によっては、権威主義であったり、計画経済であったりするなど、信ずる価値が異なる場合があります。

これらの価値観が衝突することも国際社会の現実です。しかし、上記の価値観が人類繁栄のために普遍的に必要で有用な価値なのであるとして、「価値観外交」を推し進めたのが、故・安倍晋三元総理です。

4. 「国益」や「戦略」に関する考え方は米国に学べ

これまで述べたように、米国は、圧倒的に長い時間と作業を通じ、「国益」とは何ぞやということをロジカルに考えてきた実績があります。

したがって、「国益」や「戦略」に関する考え方は、米国に学ぶことが非常に有用です。

我が国における「国益」や「戦略」に関する考え方は、まだまだ曖昧・未熟であり、体系立っていないと感じています。

今後、政府内外で、意見や思想の練磨が闊達になされることを期待しています。

5. 「国益」のみが永遠である

我が国と米国は、日米安全保障条約に基づき軍事同盟を結んでいます。それは、軍事上の両国の国益が合致するからです。

しかし、厳密に言えば、合致する国益の領域もあるし、そうでない領域もあると言えるのではないでしょうか。

私も、これまで様々な外交に従事する中で、米国との仲を深める外交、米国と対峙する外交の両方を経験しました。

したがって、「国益」を考える際に意識すべきは、英国首相パーマストンの言葉です。

永遠の同盟というものはなく、永遠の敵というものもない。国益のみが永遠であり、追求する責務を負うものである。

-英国首相パーマストン(1848)

かつて我が国は、大英帝国と軍事同盟「日英同盟」を締結していました(1902年1月30日〜1923年8月17日)。しかし、第一次世界大戦を挟み、21年間で失効しました。

その後に訪れる第二次世界大戦を経て、我が国はアメリカ合衆国と軍事同盟「日米同盟」を締結。サンフランシスコ講和条約の発行により我が国の独立が回復した1952年から1960年まで続いた「(旧)日米安全保障条約」(旧条約)と、その後から現在まで続く現行の「日米安全保障条約」(新条約)。新条約について言えば、既に60年以上も続き、年々、日米連携の緊密化が図られています。

一定の「国益」を共有する同盟関係も、時代の変遷と共に、変わっていきます。永遠のものではないという意識を持っておくことは重要でしょう。

しかし、現時点においては、日米同盟の存在が我が国の「国益」に適うことは揺るぎのない事実です。

したがって、私も国会議員として、日米同盟の強化に向けて、力を尽くしていきたいと思います。

広い地球の中で、我が国の「国益」をどのように確保するか。

「国益」「国力」「国力確保ツール」(DIME)を常に意識しながら、「国益のみが永遠」であることを肝に銘じ、取り組んで参ります。

以上