最初の願いは「生きる場所を選びたい」だった【ウィズグループ奥田浩美さん×aba宇井吉美】

2024年11月10日、11日の2日に渡って開催された「ねかいごと 2024」のラストを飾ったのが、ねかいごと発起人であるaba代表・宇井吉美と株式会社ウィズグループ代表・奥田浩美さんのトークセッションです。

その言葉通り、あらゆる領域の最先端を走り続ける(撮影:近藤浩紀)

奥田さんには50以上の肩書きがあり、その活動もスタートアップ企業の支援や10年後を見据えた政策提言、地方の女性たちの挑戦を後押しする「未踏的女子発掘プロジェクト『GRIT』」など、多岐にわたります。また、多くの活動を通じて、たくさんの願いごとと向き合い、叶えてきた人でもあります。

最初の「願い」は格差から生まれた

宇井:奥田さんの「願い」との出会いについてお聞かせください。

奥田:ここに、1枚の写真があります。屋久島の浜辺で産卵しているアカウミガメと、それを見ている幼い私たちが写っています。これが私の原風景です。

私の父は教員で、僻地教育のエキスパートでした。数年ごとに赴任地が変わり、家族で離島や半島などを転々としました。自然が豊かな環境で育ちましたが、得られる情報の少なさや、ジェンダー・ギャップなどの格差を感じていて、生まれた場所や置かれた環境で得られるチャンスが限られてしまうことが苦しかったです。

私の最初の願いは、「与えられた場所から早く出たい」「自分が生きる場所を自分で選びたい」でした。

宇井:私も電車が1時間に1本しか来ないような不便な場所で育ったので、「自分はここまでしかいけない」と限界を感じていましたし、起業するまで今のような状況になるとは思いませんでした。でも、奥田さんが感じていた閉塞感は、そんなレベルではないですよね?

奥田:そうですね。私が育った地域には、高校や大学もありませんでした。中学3年生の頃に父から銀行のカードを渡され、「鹿児島市内の中学校に転校し、そこで高校受験をしなさい」と言われたんです。「家は買ってあるから、そこで2人で生活しなさい」と小学校を終えたばかりの妹も託されました。

宇井:子どもの自律心を育てる目的があったとか……?

奥田:その通りです。銀行口座には毎月父の給与が振り込まれ、そこから食費など生活に必要な額を計算して引き出していました。お金には困っていなかったものの、学校に通いながら生活費の管理や家事もしつつ、妹も育てていた。当時は「ヤングケアラー」という言葉はなかったけど、「願いを持てないと思うことをやめたい」と願っていました。

「願い」を叶えて得られたもの

宇井:「願いを持てないと思うことをやめたい」と願っていた奥田さんに、その後変化はあったのでしょうか?

奥田:高校を卒業して、鹿児島大学の教育学部に進学しました。養護教諭の免許を取得し、卒業後は教員になることが決まっていました。その頃、父がインドのボンベイ(現ムンバイ)にある日本人学校の校長をしていたので、卒業旅行を兼ねて訪れました。

ボンベイの街には、手足のない子どもたちがたくさんいました。私はてっきり、この子たちはどこかに引き取られるのだろうと思っていましたが、障害のある子どもを受け入れられる施設がないから、街でホームレスとして生きるしかないと聞きました。自分の常識が吹っ飛んでしまうような光景を前に、「願いを持てないと思うことをやめたい」と押し殺していたものがバーンと広がったのを覚えています。「インドに渡りたい」「インドで何か社会の役に立つ人間になりたい」という願いが湧き出てきたのです。

私の決断に両親や先生、友人などみんなが大反対し、父とは国際電話で大ゲンカもしました(笑)。でも私は周囲の反対を押し切って、インド国立ボンベイ大学(現州立ムンバイ大学)の大学院社会福祉修士課程を受験しました。

それまで私は、誰かが「いいね」と言ってくれたことをやってきたんです。でも、ボンベイ大学に入学して願いを叶えたときに、「誰かが『いいよ』って言ってくれなくても、願っていい」と気づくことができた。それが、私の願いごとに関しての1番の宝です。

宇井:ものすごいパワーワードですね。「ねかいごと」を開催している背景の一つに、「1年に1回、11月11日の〈介護の日〉くらいは願いごとをつぶやけるようにしたい」という思いがあります。でも、そもそも何かを願うことに誰かの許可を得る必要はないですもんね。

奥田:そうですね。ボンベイ大学では、売春のために売られてくる10〜12歳くらいの女の子たちの社会復帰をサポートする更生プログラムとマザー・テレサの施設の研修プログラムのフィールドワークに携わりました。

インドで社会の役に立ちたいと思って留学しましたが、私たちがしていることが、少女たちにとってはいいことだとは限らないという現実に直面しました。インドには2年半いましたが、私がしたことはインドに何も良い影響を与えられなかった。敗北感で、飛行機の中で泣きながら日本に帰りました。

当時の私がインドから持ち帰ったことが、2つあります。1つは、「自分が持っている正義は必ずしも世の中に通用するものじゃないけど、私は私の正義を貫くしかない」こと。私はインドで売られてくる女の子たちを助けるのが正義だと思っていた。でも、それは彼女たちの正義だとは限らない。それでも、自分が培ってきた正義を貫くしかないということです。

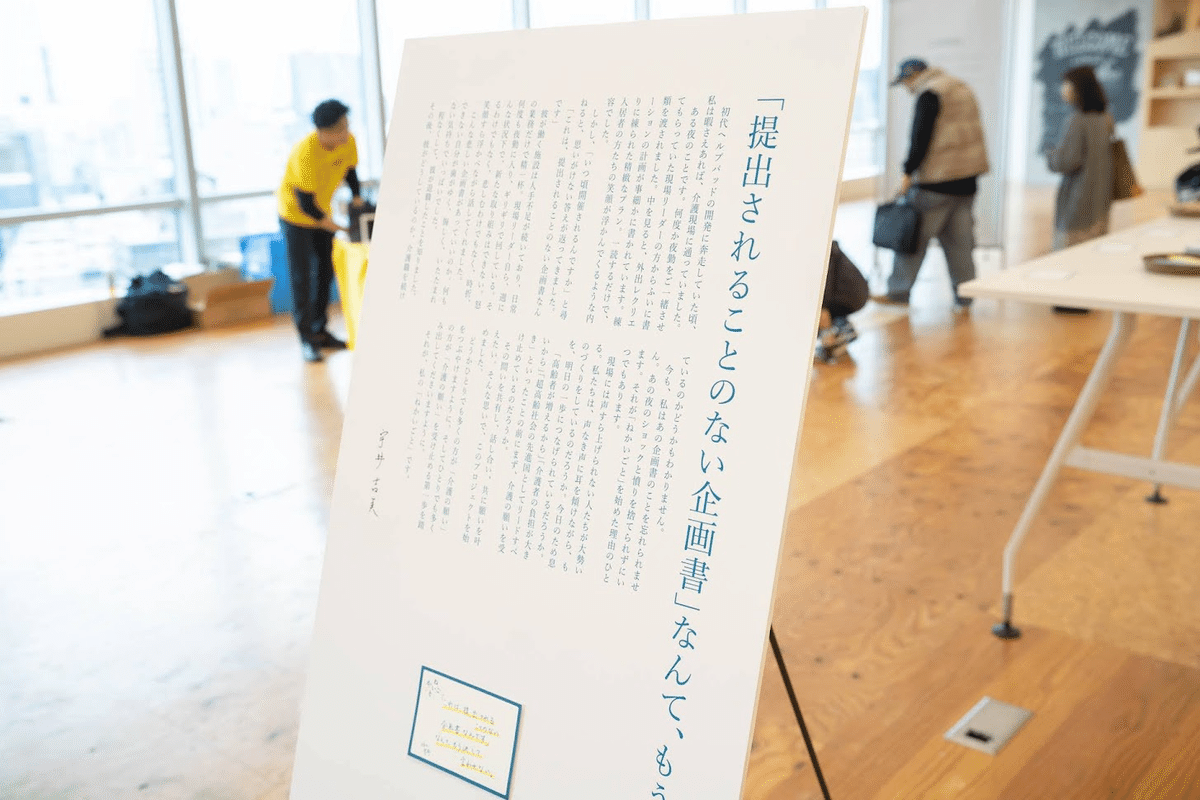

宇井:今のお話を受けて伝えたいのが、会場の展示ブースにある「『提出されることのない企画書』、なんてもう言わせない」というパネルのことです。その企画書は、私がボランティアで通っていた介護施設で、ある介護職さんが作った外出レクリエーションの計画でした。

予算や職員さんの配置など具体的な内容が書いてあったので、てっきり実行すると思っていたんですが、「提出するつもりはない」と言われました。現場に人手が足りなく、夜勤は全部その介護職さんが埋めている状態。そんな逼迫した中で、イレギュラーな企画はできないと考えたそうです。

10年前に聞いたあのつぶやきを私はどう受け止めたらいいんだろうとずっと考え続けて、これだと思ったのが「ねかいごと」イベントの開催です。ただ、大きなイベントを開催しなくても、企画書のことを周囲の誰かに相談したり、施設長に直談判したりするなど方法はあったのかもしれません。どの方法を選んでも正義だけど、誰かを傷つけてしまうかもしれないし、望んだ結果になるかもわかりません。本当に難しいですね。

奥田:それは、宇井さんが自分で受け止めるしかないんですよね。私がインドから持ち帰った2つ目の言葉にも通じるかもしれません。「あなたが見たいと思う世界の変化にあなた自身がなりなさい」ーーこれはガンジーの言葉でムンバイ大学の校訓でもあります。多くの人が「世界を変える」「社会を変える」と世界が外にあるかのように言うけど、本当に変化を望むなら、まず自分がその最初の変化になる、ということです。

「やった方がいいのか、やらない方がいいのか」を社会に問うてみたとして、誰にもその正義がわからないなら、自分が最初の変化になればいいし、それは誰にも止められません。仮に、その正義がほかの正義とピタッと合えば、社会現象のように広がっていくのではないでしょうか。

私はインドから帰ってきてから「常に変化を作る人間でありたい」と願い続けてきました。そんなことを考えながら小さな変化を作り続けていたら、50もの職業に就くことになっていました(笑)。

宇井:小さなことをやり続けるしか、オセロの白黒がひっくり返るようなことは起こらないですよね。私は人からよく「『おむつを開けて中が見たい』という『ねかいごと』に、よく15年も向き合えますね」と言われるんです。でも、小さな願いをひとつ叶えることで変わる世界があるだろうと思ってやり続けています。

取材・執筆:畑菜穂子