8月3日《流れを感じながら働く》

『Canto A Lo Divino』という南米チリの農民のあいだで奏で継がれる「カント」という共同音楽のフィールドレコーディングを集めたコンピレーションを聴いていた。南米のメロディーは何故か身体になじむ。

この「カント」は日常生活が詩の中心になっているそうだ。朝、聴きながら好きに踊っていたら、楽しいけれどいまいち乗り切れない。しかし、日中にたくさんの皿洗いをしながら、思い出して口ずさんだら身体の動きと音楽のgrooveが合って遠心力のような力が生まれる感じがした。それはこの音楽が生活のリズム、生活活動のリズムがベースになってるからではないか。

それは均質なリズムではなく、複雑で微妙な呼吸や身体の拍のずれがある。これは意識的に身体で合わせてリズムを取っていこうとすると難しいけれど、皿洗いのような行為の繰り返しに置いてはその行為の勢いをつけてくれるような優しい余白をもったリズムとなる。

よく、ずっと同じ姿勢で洗い物を思い切りしていると、集中して身体に力が入り、肩が痛くなりやすかった。考えていないようで考えごともしてしまう。

それが、歌を口ずさむことでエネルギーが局所的に集まっていたのが、全身運動のようになって有機的な流れが生まれた感じがした。

タスクが、あそびのような、踊りのような心地いい感覚に変わった。

これは昔の人の知恵のひとつだったのではないだろうか。日々繰り返す仕事は、一年の季節の流れ、一日の時間の流れ、身体の流れと共にある。その流れに合わせて行うことで、無駄なエネルギーを使わずに身体も心も気持ち良く動く。

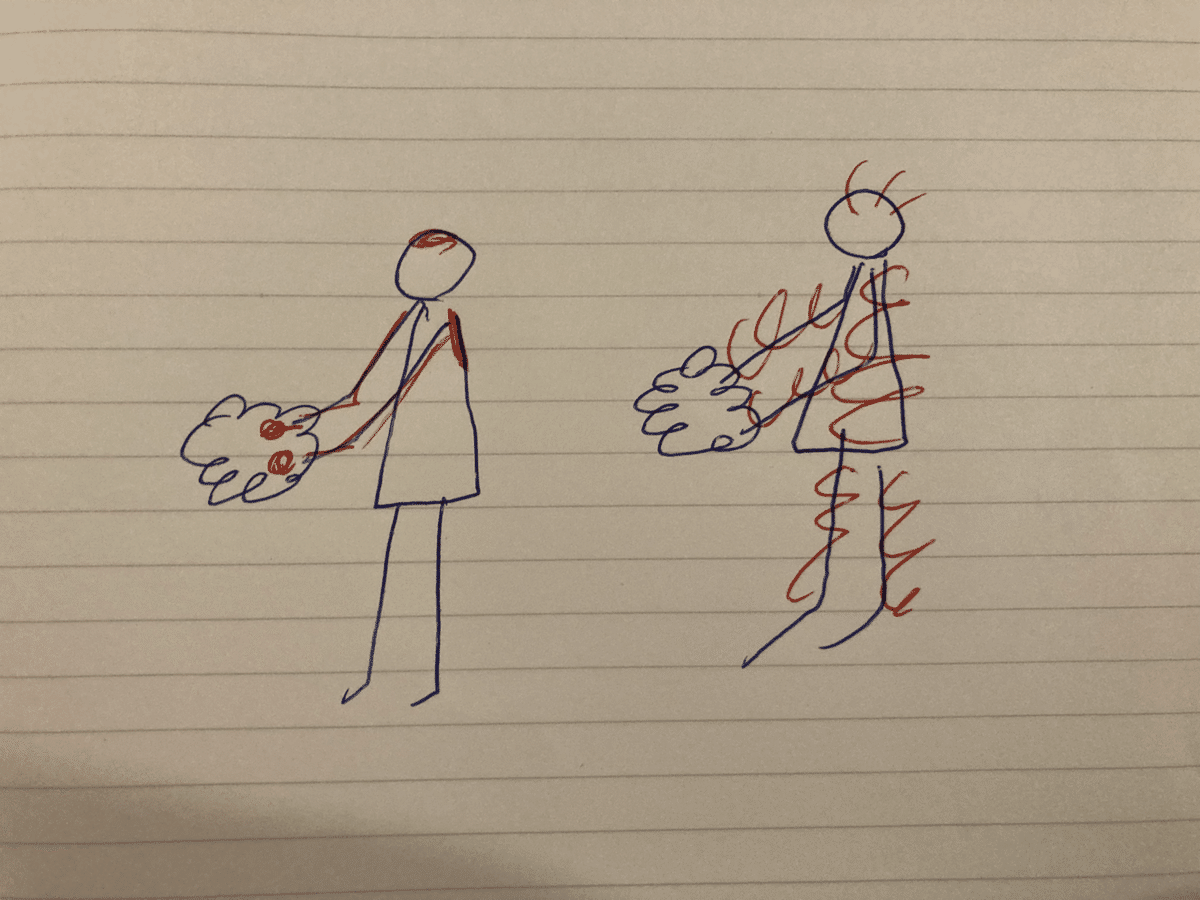

あくまで個人的な体感だけれど、図の赤いところがエネルギーが集中したり流れたりしてるところ。左が歌わないで皿洗いをしているとき。右が歌いながら皿洗いをしているとき。

きっと日本にも、日常の様々な仕事に歌があったのだと思う。畑仕事などはたまに聞くけれど、全く知らないので興味がある。

そして、なぜ今日その歌はなくなってしまったのか。自然の大きなリズムの中にいた人間が、そこから切り離され、文節化された世界の中で生きるようになったからではないか。

それでも現代でもリズムを意識しながら仕事をすることはできると思う。シュタイナーのこの本も思い出した。

ここまで書いてこの本をパラパラめくっていたら好きな項を見つけた。

人間は身体を動かそうとしますが、地球に適したように物質的身体を動かそうとはしません。人間はエーテル体に従おうとします。エーテル体は円環運動をしようとします。それで、人間を踊ります。踊るのは、人間が物質的身体ではなく、エーテル体に従おうとすることなのです。踊りたいと欲望するのは、人間が物質的身体を忘れて、自分は宇宙に属する存在であると感じることができる、と言うことなのです。

以前、スティーブ・ライヒのライブを観た時に、ミニマルミュージックは円環運動だったのか、という気づきがあった。歌いながら皿を洗ったときも、遠心力のような円環の動きを感じた。

歌わずに皿を洗っていたときの私のエネルギーの流れは、昔ミニマルミュージックに抱いていた直線的で機械的な展開のイメージに近いかもしれない。またしても拙図。

上/昔のイメージ 下/先日感じたイメージ

円環運動でのエネルギーの流れが、自然で無理がない動きということなのだろうか。

つづく