サマスペ! 九州縦断徒歩合宿(6)

「すると涼はヒッチハイクして逃げたってことだな」

悠介はお堂の板の間に正座していた。涼の脱走の件で事情聴取だ。前に座った水戸が、まず鳥山と由里から話を聞いている。二人とも涼が車に乗って逃げるところしか見ていないから、涼の母親が連れ戻しに来たとは知らない。

「それで悠介、お前はどうして引き留めなかったんだ」

「辛そうだったからです。別に途中で止めたっていいじゃないですか。自由意志でしょ」

「途中でやめたら涼には挫折感しか残らない。あいつ、東京に戻っても同好会には寄りつかないだろう。どうせ退会処分だがな。キャンパスで俺たちを見かけたら、こそこそと避けたくなるだろう。それでも引き留めなくて良かったのか」

そんなことは考えもしなかった。水戸は静かな口調だ。悠介は自分の心を覗かれているような気になる。

「辛いからこそ励まし合って歩き通すことがこのサマスペの目的だ。その中で連帯感が生まれるんだ」

「そういうのは、ちょっと……」

「悠介、お前は仲間のことを考えないのか」

「仲間とか連帯感とか、俺には関係ないです」

「この野郎」

水戸の隣にいた斉藤が飛びかかってくる。頬に衝撃が走る。悠介は平手打ちされて板の間に突っ伏した。

「黙って聞いてりゃ、ふざけんなよ」

斉藤が馬乗りになって、襟首を摑まれた。

「な、何、するんだよ」

下から斉藤の手を振り払おうと拳を突き上げた。斉藤の顎に一発入った。斉藤が尻餅をつく。悠介は中腰になって身構えた。

「関係ないだと。お前は何しにサマスペに来たんだ」

由里に興味があったからだ。そう言ってやったら、どれほど気分がいいだろう。

「すかした顔しやがって。やる気のねえ奴はいらねえんだよ」

斉藤は、また悠介につかみかかろうとする。

「そのくらいにしとけよ」

水戸が割って入った。

「示しがつきませんよ、水戸さん」

斉藤が食ってかかる。

「まあ逃げたもんはしょうがない。どこかで行き倒れになってないことはわかった。斉藤、お前は血の気が多すぎる」

無精髭を伸ばした水戸が斉藤の背中を叩いた。

「梅には俺が話しとく。朝メシを食えよ。じきに出発するぞ」

グハハと笑う。斉藤は顔をゆがめていたが、ふうっと息をついた。

「二人ともこっち来いよ。片づけられなくて困ってたんだ」

新聞紙の上に座った高見沢に呼ばれた。隣でライトがほっとしたような顔をしている。

「はい、悠介も斉藤さんも正座してください」

また正座か。新聞紙についた膝に体重をかけて、しびれた足から尻を浮かせた。膝の前にはアルミの食器に山盛りご飯と味噌汁、そして納豆ワンパック。

「いただきます」

斉藤が大声を出す。悠介はもごもご言って箸を取った。雑巾がけをしながら予想したメニューは柴田の当たりだ。食費三百円とはこういうことか。実家の食卓にこれが置いてあったら、母親に何かあったかと思うだろう。やはり逃げればよかったか。

高見沢とライトが鍋と釜を持って立ち上がった。台所に洗いに行くようだ。

「高見沢、悪いな。手間かけさせて」

「はいよ」

高見沢が斉藤に手を上げて、ライトとお堂を出て行く。いかにも悠介が悪いみたいな構図だ。悠介がみんなの出発を遅らせたのか。そうじゃないだろう。

納豆を腹立ち紛れにかき混ぜていると、誰かに肩をたたかれた。柴田だ。

「お前は逃げるなよな」

小声でそれだけ言って歩いて行く。ご飯に納豆をかけてかき込んだ。思わず顔をしかめる。口の中が切れていた。芯が残り気味の米が当たって痛い。しかし空きっ腹だ。食べておかないと歩けない。斉藤は納豆ご飯に味噌汁をぶっかけて、ざばざばと食べている。

食べ終えて新聞紙を片づけているとライトが何か抱えて戻ってきた。ライトはよく働いて素直に言うことを聞く。先輩に可愛がられるタイプ。悠介とは大違いだ。

「はい、斉藤さん」

斉藤は白い塊の一つを受け取って、すぐにお堂を出て行った。

「ほら、悠介も」

ずっしりと重い。

「ライト、これは?」

「昼ご飯だよ」

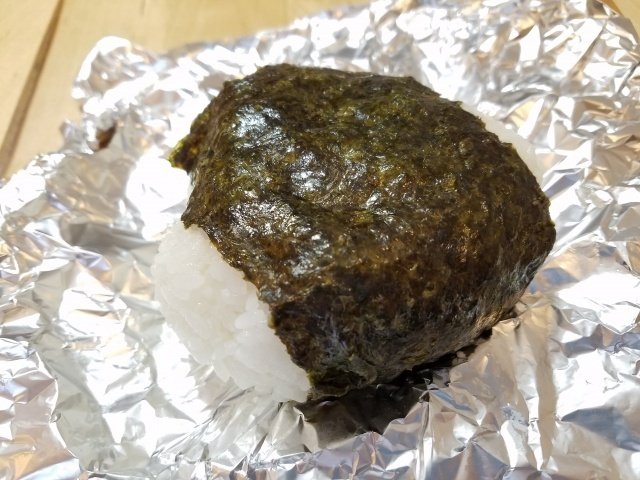

アルミホイルに包まれたものが、おにぎりであることはわかっていた。コンビニで売ってるサイズの三倍はある。お堂の端まで歩いて、置いてあったリュックに巨大おにぎりを入れた。

「出発十分前。支度を急げよ」

山門の方からゴリラの雄叫びが聞こえる。大梅田にお灸を据えられるのではと思っていたが、JRから戻ったゴリラは水戸から報告を聞いて、じろりと悠介を睨んだだけだった。

庭の水道から水をもらって、二リットル入りのペットボトルを満杯にした。命の水だ。キャップを閉めていると砂利を踏む音がして、そっちに顔を向けた。

子どもが立っている。黄色いスクール帽を被っているから小学生だろう。首からぶら下げたカードに赤いスタンプがいくつも押されている。懐かしい。ラジオ体操だ。

「太宰府から歩いてきたってほんと」

寺の子どものようだ。「そうだよ」と答えると、ヒューと口笛を吹く。瞳に浮かんでいるのは賛嘆の色だろうか。

「どこまで歩くの」

「うん? ああ、ちょっと鹿児島までな」

「マジ?」

「マジ」

「何で」

何でだろう。

「こんなに暑いのに。ばっかみたい」

涼ママに非難された時よりもぐさりときた。

「でもいいな。友だちと歩くんだよね」

小学生の無邪気な問いに答えられなかった。

「悠介、何してるの。ぐずぐずしてると置いてくよ」

アッコが呼びに来た。声が冷たかった。

電車は早い。四十六分で今日の宿泊地に着いてしまった。今頃みんなは国道210号線、別名日田往還を歩いている。いや、まだ走っているかもしれない。旗持ちはライトが指名された。ご愁傷様だ。

「悠介、何をぼんやりしてるんだ」

改札口でリュックを背負ったゴリラが、悠介を見ていた。

「あっ、なんでもありません」

午前中に久留米から二十キロを歩き、昼食休憩で巨大おにぎりを食べた。そこで悠介と由里、そして大梅田は本隊から別れて、最寄りの筑後吉井駅で電車に乗った。三人は本日の食当というわけだ。

「よし、泊まりの宿探しだ。連中の歩いてくる国道からあまり離れていない所に、公民館と小学校がある。そのどちらかで頼んでみよう。そこまで歩くぞ」

やはり歩くのか。悠介は古い鉄釜をくくりつけたリュックを背負い直した。この重々しい伝統のアイテムは食当になった下級生にもれなくついてくる。ただでさえ二キロくらいありそうなのに、中には包丁やおたまといった調理道具セット、さらには救急箱まで入っている。

「斉藤とやり合ったそうだな。殴り合いなんかしたことないだろう」

小学生の時にじゃれ合いのような喧嘩はしたことがある。

「別にどうってことありません」

斉藤とは目を合わせていないが、やられっぱなしではなく、悠介も顎に一発決めてやったせいか、それほどの怒りは感じていない。

「ほう、頼もしいな」

さっさと歩き始めた大梅田の後を由里がついていく。由里は何も言わない。

午前の歩行中、涼の一件には誰も触れてこなかった。同期のメンバーも腫れ物に触るようによそよそしい感じだった。涼の脱走を見逃したことや先輩の斉藤に殴り返したことは、新人としてあるまじきことなのだろう。

次郎には「関係ない、はないやろ」とだけ言われた。悠介が水戸に向かって「俺には関係ないです」と言ったことだ。

一人で歩いている間は無言の行のようだった。胃がしくしくと痛む。このサマスペでは他のメンバーに干渉することが求められているのかもしれない。お互いに干渉し合って、水戸の言うように連帯することが目的だとしたら、悠介には最悪の旅だ。

駅前を離れるとすぐに賑やかな店舗はなくなり、家や旅館が立ち並ぶ県道に入った。三隅川という川にかかる橋を渡る。澄んだ水が陽光を跳ね返している。

本日もうんざりするほど快晴。しばらく歩くと広い敷地に丸太が積み重ねられている。木の香りが漂ってきた。

「日田杉だな。日田は昔から林業が盛んなんだ」

大梅田は先を歩きながら、特に必要のない知識を授けてくれる。その言葉通り、材木置き場が目立つ。さらに行くと道幅が広がり、日田バスと書かれたバス停を通り過ぎた。

大梅田はピッチを上げたので、由里と悠介との間に距離が開く。足を痛めている悠介のスピードに由里が合わせてくれているような気がして嬉しい。

材木を積んだ大型トラックとすれ違った。

あの時のトラックと同じくらいの大きさだ。

◇ ◇ ◇

それは入学式の前、悠介が東京に引っ越しをした日のことだった。少ない荷物を部屋に置いてからアパートの近くを見て回った。休憩に寄ったコンビニの雑誌コーナーでコミック誌を立ち読みしていた。

ふと目を上げると大型トラックがスピードを緩めずに駐車場に入ってきた。一台分だけ空いていたスペースに入ろうとしたのだろう。

その時、スケートボードに乗った男の子が駐車スペースに現れた。小学校低学年だろうか。上手く操れないのか、止まらないボードは、するするとトラックの進路に近づく。

トラックの運転手は別の入り口から入ってきた車に気を取られて子どもは見ていない。スケートボードがトラックの前に滑り出た。

危ない、ぶつかる。

雑誌を握りしめたとき、誰かがトラックの前に飛び出した。急ブレーキの音が店内まで響き渡る。悠介は店から駆け出した。

店の前に斜めに止まったトラック。タイヤのスリップ跡。小柄な女性が男の子を抱きしめてしゃがんでいる。その頭のすぐ隣にバンパーが銀色に光っていた。

乗る人のいないスケートボードがカラカラと音を立てて滑り、停車中の他の車にぶつかった。

「ばか野郎、死にてえのか」

トラックの運転手が窓を下ろして怒鳴った。

「ハルキ」

母親らしき女性が子どもに駆け寄る。コンビニの制服を着た年配の男が「大丈夫ですか」と声を上げて走ってきた。

舌打ちをした運転手はトラックを切り返して駐車場から出て行った。悠介は胸の動悸が止まらない。母親はハルキと呼ばれた男の子を抱きしめた。

ハルキを助けた女性が立ち上がった。トレーニングウェア、ショートカット、悠介と同じ年代だった。

「君、ありがとう。助かったよ」

礼を言うコンビニの店員に女性が顔を向けた。

「よかったです」

母親が女性に深々と頭を下げる。

「ありがとうございます……なんてお礼を言ったらいいのか」

女性はハルキの前に膝をついて、その顔を同じ高さから見つめた。

「これからは気をつけてね。あなたに何かあったらお母さんとか悲しむ人がたくさんいるの。約束してね。お願い」

ハルキは引きつった顔でこくんと頷いた。女性はハルキの頭をぽんとして立ち上がった。店員がその白いトレーニングウェアを眺める。

「君はどこか怪我はないかい」

「大丈夫です」

「それにしてもすごい勇敢なんだな。君まで轢かれるところだったよ」

「私はいつ死んでもいいので」

店員は「えっ」と言葉に詰まった。

「……ええと、何か冷たいものでも飲んでいかないか。店内にイートスペースがあるから。奢るよ、もちろん」

「急いでますから。失礼します」

そう言って彼女はくるりと背中を見せて走り去った。ランニングの最中だったのだろう。何事もなかったようなきれいなフォームだった。悠介はその背中が見えなくなるまで立ちすくんでいた。

アパートに戻って布団袋に背中をつけて座った。頭の中ではコンビニの駐車場で起きたことがエンドレスで再生されていた。東京は凄いところだ。ドラマみたいなことが普通に起こる。

そのことに感心していたが、その晩、寝るときにはトレーニングウェアの女性の顔で頭が一杯になっていた。

「私はいつ死んでもいいので」

その言葉が耳から離れない。ヒーローのように勇敢な行動と、暗く冷たい自暴自棄な言葉。彼女はどういう人なのだろうか。

夢にまで出てきたショートカットの顔は、ほんの少しの衝撃でも壊れてしまうガラス細工のように張り詰めていた。

それから数日後、悠介はキャンパスで棒のように突っ立って動けなくなった。新人勧誘のチラシを配る彼女の姿が視界に飛び込んできたのだ。見間違えようがない。

悠介にとって奇跡としか思えない、二度目の由里との出会いだった。

⇒続きはこちらからどうぞ。