お店で人気ナンバーワンのお魚が、「ひめだか」です。

めだかの定番種で、ほぼ毎日、掬っていますよ。

リーズナブルな価格で販売しているから、これから「めだか飼育」をはじめる人にも選ばれます。

とはいえ、ひめだかの飼育法をきちっと解説しているお店は意外と少ないのではないでしょうか。

今回の記事では、はじめて、ひめだかを飼育するとき必要になる下記の情報を解説いたします。

・適した水槽

・適した水質

・適した水温

当店では、カルキ抜きをした水道水を「ひめだか」に適した水質に調節できる「めだかソイル」も販売していますよ。

ひめだかとは

「改良めだか」の一番手で、かなり古いルーツもっています。

なぜなら、200年以上前(江戸時代)の図鑑に描かれていたからです。

この時代に、突然変異で発生しました。

突然変異とは、「野生めだか」にある黒の色素細胞が無くなったことです。色が薄くなり、オレンジ色ぽく見えるのですよ。

当時はめずらしく、貴重な存在だったそうです。

だから「ひめだか」は、かなり古いルーツをもっている「めだか」の元祖なんですよ。

実験や研究の分野でも活躍する

「メダカ学全書」の著者であり生物学者の岩松鷹司氏が、めだかの体色遺伝はメンデルの法則であることを証明しています。

その研究に使われたのは、「ひめだか」だったのですよ。

もとより、めだかは丈夫なお魚なのです。

低水温から高水温まで耐えることができたり、海水に適応する能力もあったりするからですよ。

近年は癌の研究でも、「ひめだか」が用いられています。

ひめだかの体色は、黄色素胞

ほんのりとオレンジ色をした明るいカラーを装う「ひめだか」。

「野生めだか」が持つ色素細胞の欠如によって誕生しました。

「野生めだか」は、黒っぽい色味が強いから「黒めだか」ともよばれます。この黒っぽい色味は、メラミン色素。

メラミン色素が無くなり、黄色素胞が強く出ているから、「ひめだか」は鮮やかなオレンジ色なのですよ。

めだかは、4つの色素胞をもっています。

・黒色

・黄色

・白色

・虹色

色素胞の中に含まれる色素顆粒の量で、めだかの体色や模様が決まります。

「野生メダカ」は、これら4つの色素胞をすべてもっているのですよ。

ですので、「野生めだか」の黒色素胞が欠如したことで誕生した「ひめだか」は、黄色素胞が目立つオレンジ色をしているのです。

適した水槽

ここでは、めだかを室内で飼育することを前提にお話します。

屋外で養殖されているめだかは、室内で飼育するのはむずかしいといわれます。

屋外飼育のめだかは、日光の殺菌作用で病原菌の少ない環境(水)で暮らしているからです。

そのため、水の状態を良好に保ちやすくする必要があります。

水槽の大きさに対して、匹数を多く入れすぎないようにしましょう。排泄物の量が減るので、水質悪化を抑えられるからです。

当店で推奨している目安は下記のとおり

・お水2Lに対して、めだか1匹

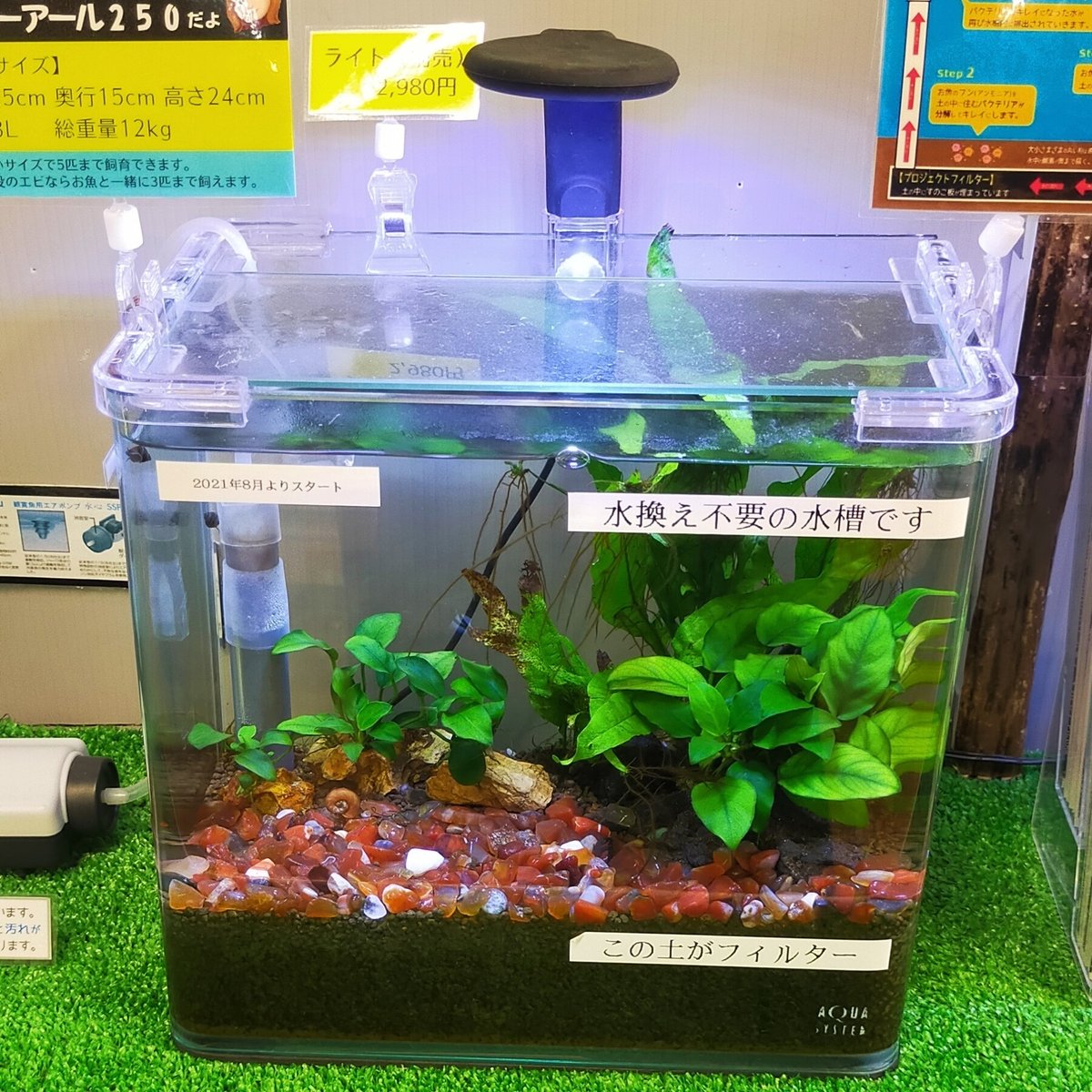

・ASP方式の「めだか水槽」

当店の生体管理水槽で使っているろ過システムです。

ソイルとよばれる低床の土がフィルターになっており、約1年は水換えをしないで飼育ができるのですよ。

地域によって水質も異なる水道水を弱酸性の軟水に調節。お魚の排泄物であるアンモニウムなど、有害物質も吸着するのでクリーンな水環境を維持できるからです。

水道水を弱酸性の軟水に変える作用を、土壌がもつイオン交換機能といいます。

ASP方式のソイルには、日本のめだかに適した水質にイオン交換をする、「めだかソイル」もラインナップしていますよ。

ASP方式なら、めだかの飼育もカンタンになります。

上述のとおり、お水2Lに対して、めだか1匹を目安に水槽サイズを選ぶと良いでしょう。水管理のむずかしさがグンとラクになりますよ。

こちらの記事も参考にしてください。

適した水温

適温は18~26℃程度。この温度範囲だと、「ひめだか」は活発に泳ぎまわります。

低温も高温も強いめだかですが、下限は10℃、上限は30℃くらいと考えておきましょう。

室内飼育の場合は、夏場の水温上昇に気をつける必要があるものの、低温の対策は差し支えないレベルです。

しかし、水温の急変には注意が必要です。

なぜなら、水温ショックを起こし免疫力が下がり病気を起こす可能性もあるからです。

お水を換えて、新水を継ぎ足すときに急変は起きやすいです。「めだか」が泳ぐ水槽と同じ温度にした水を継ぎ足しましょう。

適した水質

めだかに適した水質

・弱酸性~弱アルカリ性

PH

・6.5~7.5

GH(総硬度)カルシウムとマグネシウムの含有量

・5.0~6.0の中硬度

水質、硬度は極端に低かったり、高かったりしないように気をつけましょう。

「めだか」の保護粘膜に異常が起きるからです。

粘膜が剥離してしまうと、細菌類の侵入を許すことになります。病気に感染しやすくなってしまうのですよ。

幅広い水質に適応できるとはいえ、状態よく飼育

適したエサ

屋外飼育の「めだか」は、日光を浴びることでビタミン(A、Dなど)を体内で合成しているといわれます。

市販されている「めだか用」の餌であれば、必要な栄養素が含まれています。ですので、餌は「めだか用」を与えるようにしましょう。

注意しないといけないことは、餌の劣化です。

ビタミン類は、酸素、光、熱によって分解されてしまうからです。

特に、ほとんどのビタミンは熱に弱いです。

高温多湿に注意して、冷暗所で保管するようにしましょう。

古くなり劣化したエサは、体調を崩す原因になるので与えないようにしてあげましょうね。

ひめだかをキレイに見せるコツ

ヒメダカのもつ鮮やかなオレンジ色をもっとキレイにしたい。

そんなときは、黒い低床(ソイル、砂利)をひいて飼育しましょう。

「めだか」がもっている保護色機能「背地反応」で、低床の色に合わせて体色が濃くなるからです。

白っぽい容器や低床を入れてない場合は、「背地反応」で体色が薄くなってしまいますよ。

ひめだかのオレンジ色をキレイに見せるには、黒い低床(ソイル、砂利)をひいて飼育しましょう。

まとめ

「ひめだか」は、江戸時代から現在まで飼育されていたことに驚きました。

オレンジの明るいカラーが、かわいい大人気の「めだか」です。

「ひめだか」の水槽は、お水2Lに対して1匹が目安になります。水質悪化を防ぐためにも、ゆったりした匹数で飼育しましょう。

適した水質

・弱酸性~弱アルカリ性

適したPH

・6.5~7.5

適したGH(総硬度)カルシウムとマグネシウムの含有量

・5.0~6.0の中硬度

最後までお読みいただき、ありがとうございました。