【台本】 デザインできるもの、できないもの / #Designship2024 Day2

タイミーの横田です。

DesignShip 2024 Day2 17:00より、10分のスポンサーセッションに登壇させていただきました。聴いていただいたみなさま、運営のみなさまに感謝します。

こうした登壇の準備はいろんな不安があるもので、どんな感じにすればいいんだろうと手探り感がありました。人前で話すのはいつまでも慣れないところです。

Day 1で登壇された塩月さんの #designship2024 スピーカーとして、話し方をデザインした話 #Designship2024 スピーカーとして、構成をデザインした話 という素晴らしい記事がでていました。彼女には到底追いつけないものの、なにか機会を得たら業界にストックすべき、という気持ちが高まりました。

この記事では、2025年のスピーカーのために、僕が用意していたトークスクリプト原文を公開します。許可いただいたDesignShipのみなさま、ありがとうございました。

トークスクリプト

1枚目

みなさんこんにちは。株式会社タイミーの横田です。本日は「デザインできるもの、できないもの」というテーマでお話しします。

僕は新卒で公務員になって、そこからフリーランスや大小いろんな会社を経験してきたデザイナーです。今はスキマバイトのタイミーというプロダクトをつくっています。スキマバイト、デザイナーのみなさんにもおすすめです。

さて、本日はデザインの限界と可能性というテーマでお話しします。

そこまでスケールの大きな話はしませんので、ぜひ気楽に聞いていただけたらと思います。

あるデザインカンファレンスがいうように、デザインが広がっているといわれています。こういうものは、狭くなることはありません。

そうするといよいよ気になってくるのは、デザインできないものはなにかということです。

僕らのような現代のデザイナーが親しんでいるデザインとは、このようなものです。よくいわれるところだと、デザインには目的や対象が存在するとか、デザインは課題解決。これもよくいわれることですね。

これは、解くべき課題を特定して、効果的に解くということです。

そのために、デザイナーは、ユーザーを理解したり、アイデアを発散したり、コラボレーションを促進する。そして抽象的なものを具現化するのも大事なことです。

そういう能力を行使するのがデザイナーというわけです。

(ちょっと間をおく)きれいにまとまった気がしますが、話はここからです。

(早口)今日お話ししたいのは、こうした目的合理的な考え方、あるいは姿勢は、デザインの価値を、ある側面でしか説明できないのではないか、ということです。

ここで、僕の個人的かつ、ちいーーさな話をします。

(がっつり台本を読む)

僕は中学生・高校生ぐらいからなにかをつくることに興味がありました。ちょっとしたWebサイトをつくったり、フリーフォントを集めたり。だけど、周りにそういう人がいなかったがために、そのまま文系の大学にいき、両親にならって公務員になることにしました。そして公務員試験が終わって、公務員になるまえに、民間らしいことをやろうと、制作会社でバイトしました。そこでは、Webサイトをコーディングすると同時にデザインもしていたのですが、誰も僕をデザイナーとは呼ぶことはありませんでした。

かくして僕は公務員になり、このまま約40年間働くんだろうなあと思っていました。公務員もなかなかおもしろい仕事なのですが、その話は長くなるので今度にしましょう。

それで、ある時転機が訪れるんですね。

知人伝いでフリーランスのデザイナーたちと交流する機会がありました。彼らはそれぞれが僕より10ぐらい年上の一流のクリエイターで、フリーランス何人かでオフィスを構えているような人たちでした。

僕はその作業を後ろで眺めたりして、やたら入り浸っていた時期がありました。そういうものをみて、やっぱりそっちに進めばよかったのかなあなんて考えていました。

本番は盛大に電話番号を晒してしまいました。

その日は突然やってきます。

デザイナーの一人が、僕に名刺を渡してきたんです。それがこちらです。そこにデザイナーと書かれていたのです。それは、はじめて自分がデザイナーとして認識された瞬間であり、自分を認識した瞬間です。その日からデザイナーになりました。

記憶に自信がありませんが、たぶん実際の顛末はこうです。オフィスにいろんな外部のクリエイターがやってくるので、そこにいあわせるなら名刺もあったらよかろうと、ついでに刷っておこうと。おそらくそんなところです。

2枚目

今思えば、デザイナーなんて勝手に名乗ればよかったじゃないかという話ですが、僕にとっては重要な出来事でした。僕はずっとその光景だったり、名刺のタイポグラフィをずっと覚えています。なんなら、グラフィックデザイナーとしてのスタイルもその頃にがらっとインストールされたぐらいです。

僕の話は一旦ここまでにしますが、このストーリーはデザインの話ではないように思えます。でも、むしろそれがインサイトです。

じゃじゃん。デザインできないもの、デザインされざる影響力です。

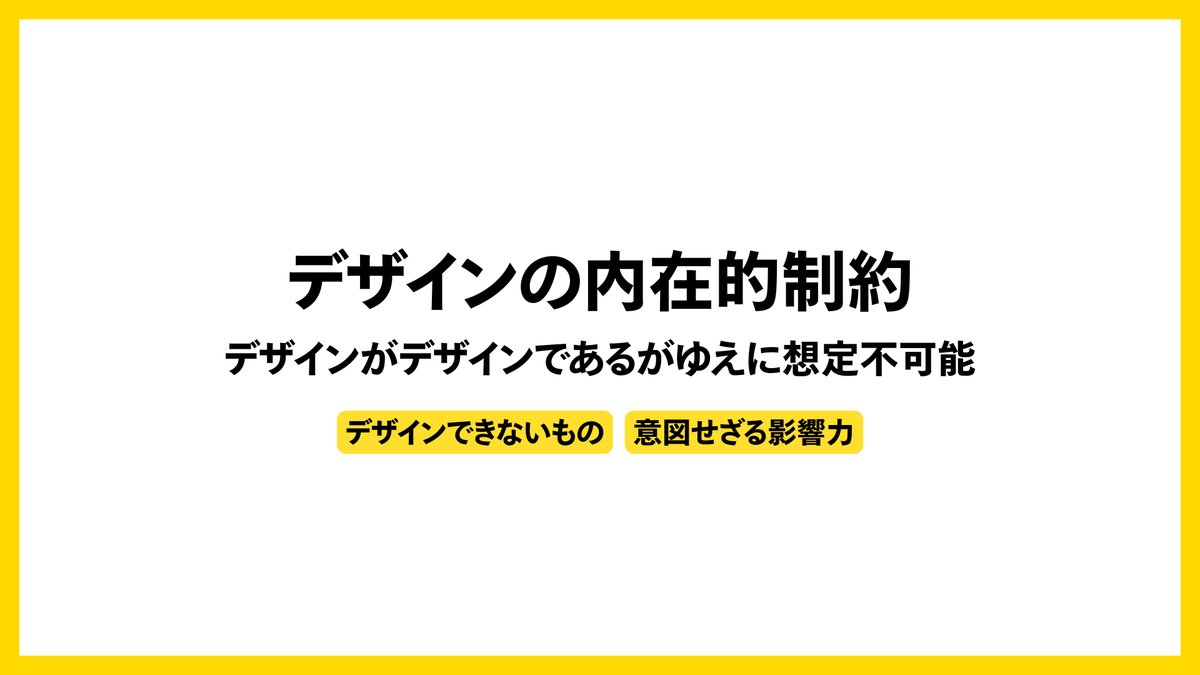

僕はこれをデザインの内在的制約とよんでいます。

賢そうなワードがでてきましたが、内在的制約というのは、デザインがデザインであるがゆえに不可能と、構造的に宿命づけられているということです。

もっというと、デザインに対象が存在する以上、その対象の状況つまり僕のコンテクストはデザインできない。あるいは、目的がある以上は、デザインされたとは言いようがないわけです。

先ほどの名刺は、僕をデザイナーにするためにデザインされたわけではないし、そのようにデザインすることはやはりできないわけです。

これは、僕のコンテクストによってうまれた出来事です。

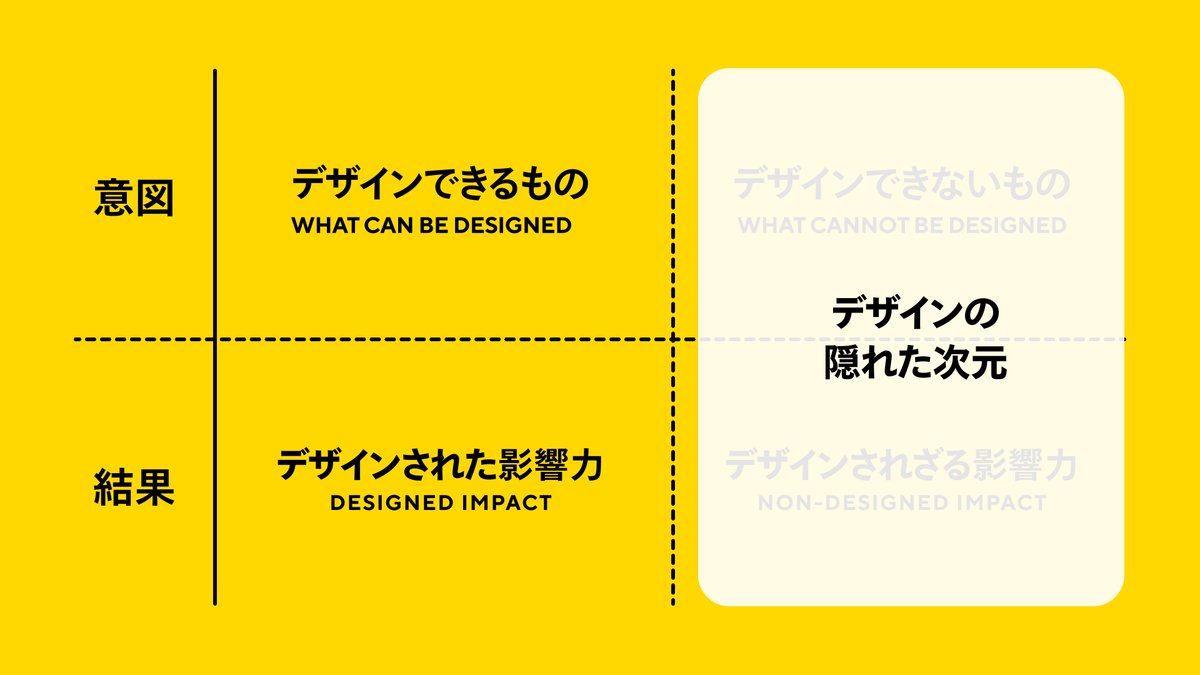

こうしてみると、デザインの意図と結果の世界にはデザインできるもの・できないもの、デザインされた影響力・されざる影響力というものが浮かび上がってきます。

この右側を、デザインの隠れた次元と呼んでみようと思います。

隠れた次元とは、例えば、意図されない使われ方が新しい可能性を切り開いていたり、そのグラフィックがある瞬間の光景をその人にとって忘れられないものにしたりしているということです。

(間をおく)

でもまあ、これって誰もが考えたことのあることなんじゃないかと思います。

それでも、僕はこうした隠れた次元こそ、デザインのおもしろいところなのではないかと思います。

例えばタイミー、僕が今携わっているサービスでは、さまざまな場所で「はたらく」という体験を提供しています。

僕のいるチームは、人の仕事と出会ってはたらく体験をなめらかにするためのインターフェースをデザインしています。

(間をおく)

ですが、そもそもタイミーの体験の中心はアルバイトそのものです。

そこには、その人その人にとっての新しい経験、予期せぬ出会いなど、、僕たちがデザインできないものがたくさんあります。

店長さんがいい人だったとか、自分は意外に掃除するのが好きなことにきづいたとか。そんなことって誰にでもあると思います。

そうして、僕らの想像を超えた形でさまざまな出来事が起きている。それがこのサービスのおもしろさです。

3枚目

それでも、さっきお話ししたような、デザインに目的や課題が関連することは、デザインの出発点としてこれからも相変わらず重要です。それは間違いない。

同時に、僕たちは目的合理的な、あるいは職業的デザイナーになればなるほど、この隠れた次元から疎遠になっていくおそれがあります。

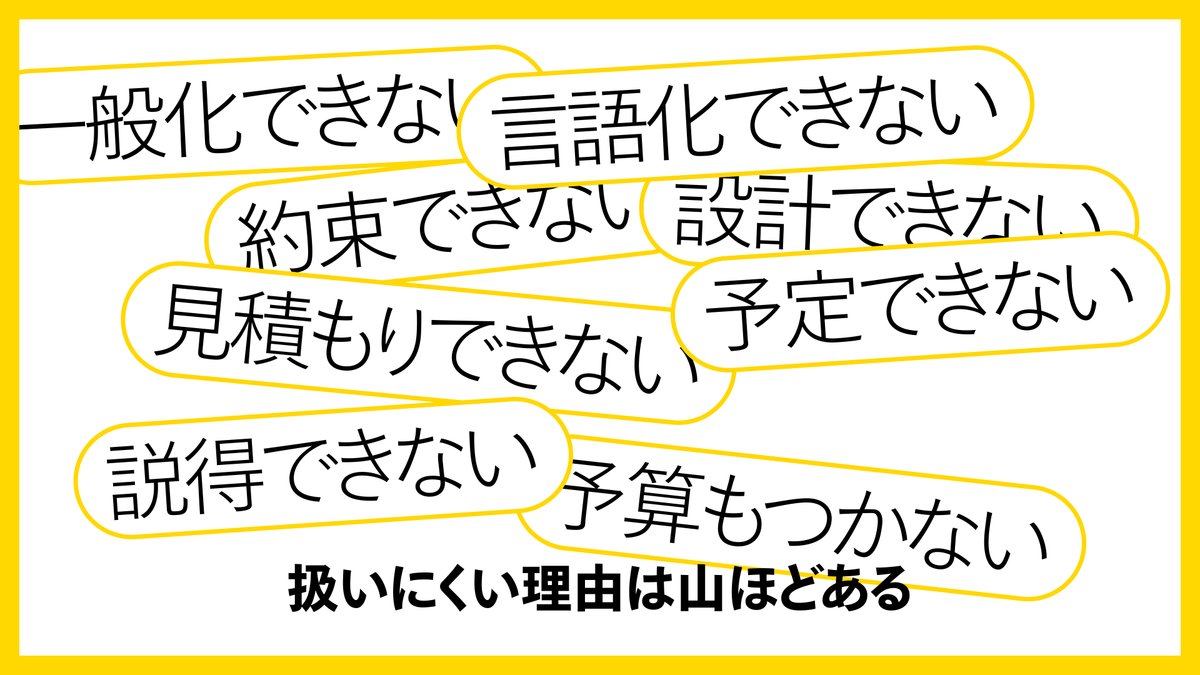

この隠れた次元は、非常にビジネスの文脈では扱いにくいわけです。それは一般化できず、言語化できず、見積もりできず、なんなら予算もつかないものです。

僕はいろんなところでデザインの仕事してきましたけども、残念ながらこの隠れた次元をうまく取り入れる明確な一般解はまだ見つかっていません。

しかしながら、ある価値が表現しにくいからといって、その価値が存在しないわけではありません。むしろ、表現しにくい価値こそ、より本質的で重要な場合が多いのだと思います。

デザイナーができることは、目にみえる課題解決と同時に、この隠れた次元にも目をむけることです。

グラフィックの細部にこだわり切るとか、文化的な意味づけとか、いわゆる役に立つかわからないことを忍ばせるとか。

デザインの仕事にはそういう裁量があたえられています。

(まくしたてる感じ)

これは、会社から求められるとか評価されるとかそういうのはもういいんです。優れたデザイナーはこの、誰も保証してくれない領域に対して挑戦し続ける人物なのだと思います。

デザインの価値は事前に説明しきれるわけではなく、起こし続けていくしかないと。それはさっき論理的に証明した。僕にいわせれば、他者からそれが「デザインの価値」と思えるかはもはや重要ではない。

人の生活や人生を想像して、意味を込められるか、こだわり切れるか。

この世界に起こるなにかに賭けられるか、信じられるか。

これらはすべて、デザイナー自身の動機にかかっているのだと思います。

(間をおく、ゆっくり)

それは、僕だけの動機であり、あなただけの動機です。

デザインできないものがあるがゆえに、僕らはデザインし続けるというお話をしました。

本日のお話はここまでです。タイミーではデザイナーを募集しています。ぜひブースに遊びにきてください。

ご清聴いただきありがとうございました。

トークスクリプト、ここまで。今後こういった登壇にチャレンジする方の後押しになればいいなと思います。

おまけで、前日談・後日談を載せておきます。

前日談・当日談

テーマ選びとフィードバック

Main Stageでのセッションでは、ノウハウや知見というよりも自身のデザインにまつわるストーリーがお題でした。先日もお役立ち100%な記事(タイミーでは先鋭的なDesignDataOpsを構築した)を出しましたが、役に立つ発信は日々しているので、ストレートなテーマにしようと思いました。

このテーマは、論理的で合理的な価値観をかなり強めにもっている自分への論理的抗弁でもあります。

業務のお話は自分の知っていることをアウトプットする行為なので、比較的慣れていましたが、考え・長期間の経験を表現するとなると、別の難しさがあります。

プレゼンの壁打ちにのってほしいとXでポストしたところ、贅沢なことに、DesignShip運営のたじーさんと西村さんが壁打ちにのってくれました。お二人はいろんなプレゼンをみているので、構成やテーマ性のFeedbackだけではなく、DesignShipの思い含めてお話していただきました。

(MIMIGURIの方は個人的にGiveしていただいている方が多いです。ありがとうございます。)

飲みの流れでエンジニアの佐々木くんにもみてもらいました。「横田さんの感じからは想像できないエモさ」との評。プレゼンはスマホでもできる。

台本

当日は早朝にリハーサルがありました。

その際、GMOメディアの岡本くるみさんが台本をもってあがるということだったので、「いいこと聞いた!」と、僕もセブン-イレブンで台本を3枚にわけて印刷して臨むことにしました。

事前の資料提出の際にKeynoteのノート(カンペ)をいれそびれたことを公開していたのですが、他の登壇者の方は口々に「結局話す内容を提出後に、ブラッシュアップしたのでむしろ見ると混乱するかも」と話していました。

日中にライトライトの塩月さんが「話し方をデザインした話」を公開されているのをみて「ヤバい!すごい!有益!(語彙)」と感銘を受けました。少しだけ台本もカスタマイズ。

(手を高く挙げる方法をやってみようと思っていましたが、本番はすっかり吹っ飛んでしまいました)

直前のこと

控室ではビズリーチの福田さんといあわせて、「こういうとき、喉のとおりをよくするためにオリーブオイル直飲みするんですよね」などと雑談していました。福田さんのセッションは、マネジメントと組織変革が結びついて体系化されていて、すごく推しでした。

※ オリーブオイル、経験則なので広く推奨はしません。

運営の佐藤さんがやってきて、

「7分巻いていまして……いけますか?」

「え、いくんですか? 休憩とかで調整しない感じですか!?」

「はい、そうですね…」

ということで早まることになりました。

あらかじめ「聞きに行きます!」とおっしゃっていただいた方で、時間がズレてしまった方がいたらすみませんでした!

本番

舞台袖でTangityの野口さんの真摯に語りかけるセッションを聴きながら、まっすぐした言葉で話せるようになりたいなーと思いながら本番へ。

実際にはじまると即頭真っ白。なので書けることがあまりありません。

台本を読みながらだと顔をあげるか読むかで焦るし、台本をもつ手がプルプル震えるしでパニックでした。台本見ながら話すのはそれはそれで練習がいるようです。

順序立てて話しにくいパートが終わったら、アドリブに切り替えていきました。おさえておきたかったキーワードがところどころ抜けてしまったり、余計な一言がでてしまったりしましたが、自然にでてくる言葉が一番ということだと思います。

ほとんど客席はみえなかったのですが、最前列でうなづいてくれていた方がみえたり、終わった後に人が立ち上がる音が聞こえたりして、いろんな方がきてくれたのだと実感できました。

タイミー横田さんのセッション

— Dan / ともに練る人 / MIMIGURI / co-nel: (@hirokazu_oda) October 13, 2024

「デザインしてしまった」という感覚と向き合うことが大事と思ってた話と繋がる話だった!

この話をスポンサードセッションでガンガンして、採用告知スライド一瞬しか映らなかったあたりが本当に好き

#Designship2024 pic.twitter.com/tp8CE1Xcpg

(やっぱり採用告知飛ばしちゃいましたよね…?)

今年は毎月のように外部登壇していましたが、一番経験値として残る機会になりました。聴いていただいたみなさま、フィードバックをくれたみなさま、運営のみなさま、ありがとうございました。