『雑談』を後ろの席から盗み聴き EP.74「敵はやった感なり」を聴いて

前記事(EP.72を聴いて)を書いたもののやっぱりどこか消化不良で、ずっと考えていたところに"EP.74「敵はやった感なり」"でスーさんの『自己っていうものの輪郭をはっきりわかることが先なんだよね』との言葉が出てきたので、ちょうどいいと思って(まとまってるのかは疑問だが…)ちょっと書いてみる。

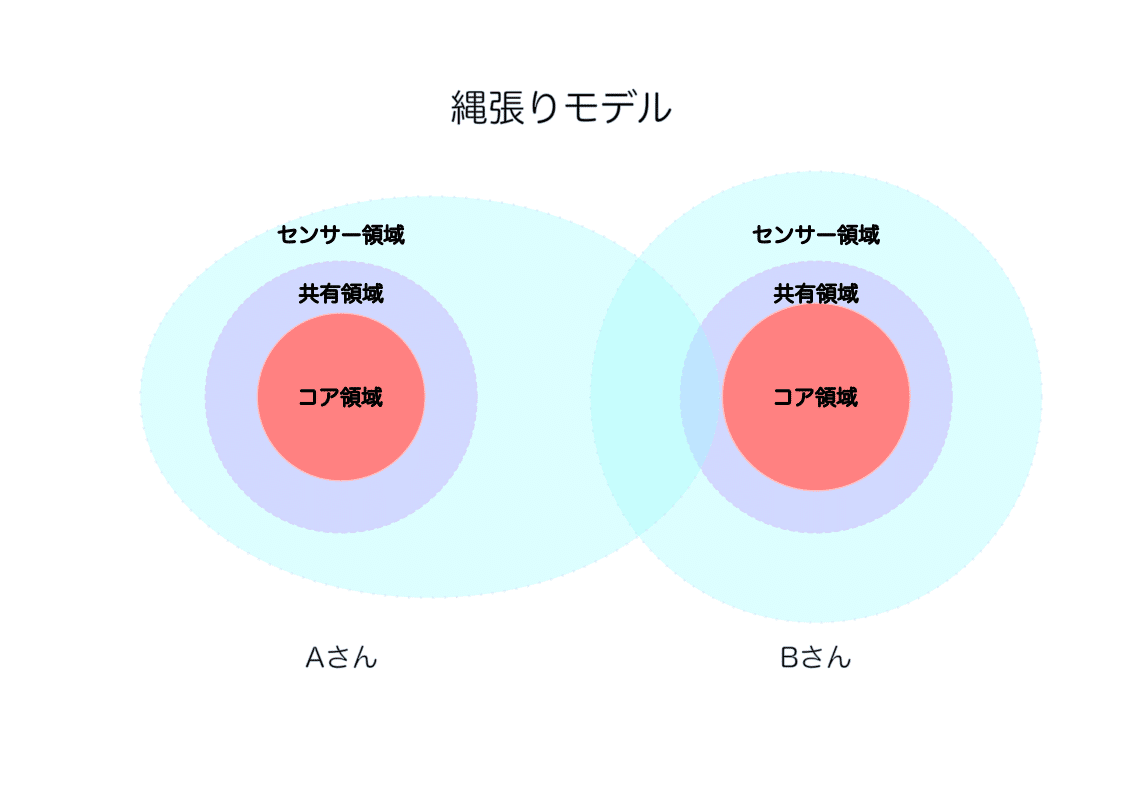

縄張りモデルの拡張

基本のモデル

前記事で世界をどう捉えているかを「縄張りモデル」で説明しようとしたけれど、何かしっくりこないまま疲れてしまって途中で放り投げてました。

続けて考えているうちに、縄張りモデルは実は3層構造になっているのではないかと思うように。(下図)

人が世界を認識する時には、それぞれ「縄張り」があり、それには大まかにいって3層の構造をしている。

中心には他人が入り込めない・入り込ませてはいけない"コア領域"(がある(上図の赤い範囲)。コア領域はその外側とは明確に分けられていて他者は入り込めない自分だけの領域。

その外側に、他の人と関わり合いを持つ時に、お互いに情報を持ち合う"共有領域"がある(上図の紫の範囲)。共有領域には自己の情報が漏れ出ているというか滲み出ている領域で、自分だけがコントロールできるわけではなく、他者の干渉によって変化する(できる)領域。コミニュケーション領域と言ってもいいかも。

さらにその外側に、レーダーのように世界の様子を伺っている"センサー領域"がある(上図の水色の範囲)。この領域においては自分の力は働かず、レーダーや盗聴器のようにただ情報を集めてくるだけの領域。また、センサーが感知できるのは他者の"共有領域"だけ。(コア領域の中には他人は入れないので感知できない。)

"共有領域"を「広義の自己」、"コア領域"を「狭義の自己」と言い直してもいいのかもしれない。

各領域の大きさや形は人によってまちまち。

センサー領域については、センサーの性能(感度と解像度)は人によってまちまち。

ちなみに「感度が良いセンサー」とは弱い信号(遠くの信号)でも拾える能力を持つセンサーで「小さい音でも聞こえる耳」や「遠くの飛行機を捕らえられるレーダー」のことで、「解像度が高いセンサー」とは「雑音のする中でもなんと言っているかわかる耳」や「画面に映っているのが飛行機なのか鳥なのかの判別ができるレーダー」のこと。

縄張りの干渉①

縄張りの干渉の第1段階として、Aさんのセンサー領域がBさんの共有領域に達した場合が考えられる。

例えば、Bさんの発言をAさんが耳にした、というような場合。

Bさんが発言するということは、自己を共有領域に出すということで、それをAさんの耳(センサー)がキャッチしたという状態。

縄張りの干渉②

縄張りの干渉の第2段階として、Aさんの共有領域がBさんの共有領域とが重なった場合が考えられる。

例えば、BさんがAさんに「一緒にそばを食べよう」と誘った場合などが考えられる。Bさんの共有領域内の「一緒にそばを食べよう」という意思を、Aさんの共有領域に入れ込むことで共通の認識とする。(下図の濃い紫の領域)

二人が合意すればそばを食べに行き、食べ終わった時点で領域の共有は解消される。

合意できなければそのまま共有を解消して離れた状態に戻る。

縄張りの干渉③

縄張りの干渉②と同じ状況ですが、AさんがそもそもBさんのコア領域には入れないということを認識していない場合、すなわちAさんがBさんがどう思っているかが「わかる」と思っているとどうなるか。(②の図でAさんのセンサー領域も共有領域もBさんのコア領域に重なっている様に見えますが共有されていないいないことに注意。下図と比較してみてください。)

Aさんは、Aさんのセンサー領域がBさんのコア領域まで入り込んでいる"つもり"ですが、実際は入ることはできません。なので、Aさんのセンサー領域とBさんのコア領域が重なった部分は、Bさんの共有領域から得た情報で『Aさんが想像している』に過ぎない部分です。例えば、Bさんが「そばが食べたい」と言ったのを聞いて「Bさんはそばが好きなのかな」と想像するといったこと。これはBさんがどう思っているかは「わからない」が本当のことですよね。

ただし、このこと(「自分のセンサー領域が相手のコア領域に侵入している"つもり"」という状況、すなわち相手の心情を推察するといったこと)は表には出さないまでも誰しもがやることだと思います。

さらに、Aさんは共有領域もBさんのコア領域まで入り込んでいる"つもり"ですが、もちろん入ることはできないので、こちらもBさんとの共有領域から得た情報で『Aさんが想像している』に過ぎない。ただし、想像していることであるにも関わらずAさんは「事実である」(コア領域に入っている)と認識しているので『妄想』と言えると思う。これもBさんがどう思っているかは「わからない」が本当のことですよね。

例えば「そばに誘われたけど、それはBさんが何か企んでるからだ。」とか「Bさんは私に気があるんだ。」と「それが真実だと断定してしまう」場合である。「企んでいるのかな」「気があるのかな」の段階であれば「想像」であるが、「断定」してしまう場合、つまり相手のコア領域に侵入できていると認識している場合は「妄想」である。(プール理論で言うとことの「相手のプールに飛び込んだ」状態に相当するのかな?)

「被」の人の場合

EP.71-72で話題になっていた「された人・してもらった人」の場合。

「された人・してもらった人」ってのは、下図のようにその人のセンサー領域がとんでもなく広くなっちゃっている人のことなんじゃないかと思っている。

サクちゃんがこう言っています。

過去に怒りがある人ってほとんどそれなんだよね。何かされたから怒ってるんだけど、その後もずっと人に何をされるか警戒しているから、やっぱり自分の見方が何をされたかになっちゃうんだなぁ、って思って。

by サクちゃん

ワタシも、人は一度何か嫌なことをされると警戒してしまって、その結果センサーを敏感にし、センサーの検知範囲を拡大してしまうことがあるんだろうと思っている。センサーが敏感になり、検知範囲も広げたが故に「された」を拾いやすくなり、さらに警戒を強め流様になる。次第にセンサーの感度が過敏となり、センサー領域も広大になってしまい、身の回りのあらゆる「された」を拾ってしまうことになってしまうのではと思っている。

また、センサーの感度が過敏なほど高まっていてもセンサーの「解像度」が悪いと雑音に邪魔されて聞き間違えちゃったり雑音の中に埋もれて聞き漏らしちゃうんですよね。そして聞き漏らしたところを「想像で補完」してしまう。聞き間違いや想像で補完したことなどを元に「想像」してしまうと…。

例えば、「BさんがAさんの悪口を言っていたらしいよ」という噂(つまり正確性に欠ける情報)をAさんが人伝に(これも正確性に欠ける状態)聞いて、Aさんが「Bさんは私のことを嫌ってるのかな」と思う様な場合。

「被」の人+

さらに、「被」の人で「他人のコア領域には入れないことを認識していない」人だと、『妄想』が元に捻じ曲がった方向では進んでいっちゃうんですよね…。

上の例で言うと、「BさんがAさんの悪口を言っていたらしいよ」という噂をAさんが人伝に聞いて、Aさんが「Bさんが私のことを嫌ってるから、もうBさんとの付き合いはやめる」と言い出す様な場合。

自己っていうものの輪郭をはっきりわかることが先なんだよね

やっとEP.74に繋がる。(笑)

自他の境界線をちゃんと引きましょうみたいなのあるじゃん。他者はコントロールできないし、他者にあなたをコントロールさせてもいけない、とかこれ以上入ってきちゃダメだ、とか。それってなんだろうと思ったんだけど、自己っていうものの輪郭をはっきりわかることが先なんだよね。

by スーさん

プールの枠なんです、それが。

by サクちゃん

スーさんの言う「自己の輪郭」やサクちゃんの「プールの枠」がワタシの「コア領域」にあたるんだ!と思うとちょっとホッとした。(笑)

でもって、コア領域がしっかり固まっていないと(防壁が弱いと)スルッと他人に入り込まれて、最悪乗っ取られてしまうと…。

下図の様に、Aさんのコア領域が固まっていないとBさんに侵入されて乗っ取られてしまうイメージになるかな。

「共依存」とかもこれで説明できないかな?どちらもコア領域が固まっていないから、お互いのコア領域が混じり合ってしまう様なイメージになるのですが…。

自己管理

自尊感情を高めるために何をしたらいいですかっていう質問に、いっつも答えるの困ってたんだけど、自分がいつも失敗しちゃうことの自己管理をするっていうこと。で、その時にその一歩手前が実はあって、それは「自分はこうじゃなきゃダメだ」っていう定義自体がそもそも厳し過ぎたりとか、意地悪だったりすることがあるから、そこを直して、その直したものを固定するってとこから始まる自己管理っていうね。なんか思いました。

by スーさん

これって、サクちゃんが言ってた『設定を自分で変える』ってことだよね。ようやくスーさんの『腑に落ちた』ってことなのかな。(笑)

人生のいちばんの敵は「やった感」

今EPいちばんのパワーワードだと思う。(笑)

「拡張縄張りモデル」にもまだまだ穴がありそうだけど、長くなったのでこのあたりで…。