三好達治『測量船』 単語集

昭和時代の詩人である三好達治の代表作『測量船』。

先日私は初めて読みましたが、意味の分からない単語がすごく多い!!読解というか、まず読むのが難しい!!

そこで私の後に読む人が挫折しないように、『測量船』内に登場するちょっと現代では聞きなれない単語と、その意味をまとめてみました。

『測量船拾遺』の単語集はこちらからどうぞ。

※1996年発売の講談社文芸文庫版を元にしています。

※解説・画像はあらゆるサイトから適当にそのまま引用しています。あくまで参考程度にご覧ください。

春の岬

かもめ【鷗】

乳母車

りん‐りん【轔轔】 車が走って、きしんだ音をたてたり地面を轟かしたりするさま。

ビロオド【天鵞絨】 ビロード。ベルベット素材の別名。

甃のうへ

をみなご【おみなご】 若い女性のこと。

をりふし【折節】 その時々。季節。ちょうどその時。時折。

いらか【甍】 瓦葺(かわらぶき)の屋根。

ひさし【庇・廂】 軒に差し出た、雨や日光を防ぐための小さい屋根。

ふうたく【風鐸】 寺の堂や塔の、軒の四隅につり下げて飾りとする、鐘形の鈴。↓

少年

しょうじゃ【精舎】 修行者がとどまって修行する堂舎のこと。寺院の意に用いられる場合もある。

谺

こだま【谺】

せなか【脊なか】

湖水

ろ【艪】・かい【櫂】 どちらも船のオール・パドルのようなもの。

村

ふうが【風雅】 俗でなく、みやびやかで趣があること。

やぶ【藪】

春

がちょう【鵞鳥】

とかげ【蜥蜴】

村

こびき【木挽】 木材を「大鋸(おおのこ)」を使用して挽き切ること、およびそれを職業とする者。

ぬかあめ【糠雨】 霧のような細かい雨。こぬかあめ。

うすずみいろ【淡墨色・薄墨色】↓

みつまた【三椏】 冬になれば葉を落とす落葉性の低木であり、ジンチョウゲ科のミツマタ属に属する。↓

落葉

すすき【薄】 イネ科ススキ属の植物。 尾花ともいい秋の七草の一つ。

そり【橇】

つぐみ【鶫】 スズメ目ヒタキ科ツグミ属に分類される鳥類。↓

ふるえる【顫へる】 ふるえる。おののく。

峠

かやくさ【萱草】 ユリ科の多年草。 主としてヤブカンゾウをさし、時に同属のノカンゾウ、ハマカンゾウ、ニッコウキスゲ等をも含む。↓

くさむら【叢】

のいばら【野茨】 バラ科の落葉性のつる性低木。↓

たたなわる・たたなはる【畳なわる】 幾重にも重なる。また、重なり合って連なる。

りょうする【領する】 自分のものとする。自分の領土とする。

(その前の「天城」は静岡県にある山か。「天城越え」で知られる。)

はつどうきせん【発動機船】 内燃機関(普通はディーゼルエンジンやガソリンエンジンに代表されるピストンエンジンのこと)を動力とする船。

しんかん【森閑・深閑】 物音もせず静まり返っているさま。

さっさつ【颯々】 風が吹くさま。風の吹く音の形容。同じ漢字を重ねることで、語調を整えて意味を強めた表現。

ひだ【襞】 衣服などの、細長い折り目。またそのように見えるもの。

街

こうぶ【荒蕪】 土地があれはてて雑草が茂ること。

はいばん【杯盤】 杯と皿鉢。酒席の道具。

きょうへき【胸壁】 敵の弾丸を防ぐために、土などを散兵壕の敵方に積み上げたもの。とりで。要塞(ようさい)。

やなぎ【楊】

のわき【野分】 秋に吹く激しい風。今の台風に当たる。

かんぼく【灌木】 低木の旧称。

赭牛【?】 赭は「そほ・あかつち」と読み、赤色の土を意味する。赤い牛?

きゅうりゅう【穹窿】 弓形をしたもの。

かささぎ【鵲】 鳥綱スズメ目カラス科の鳥↓

たたく【敲く】

あわ【粟】・とうもろこし【玉蜀黍】

なみうつ【浪うつ】

かつて【嘗て】

せきりょう【寂寥】 ものさびしい様子・感じ。

すいさん【炊爨】 飯をたくこと。炊事。

まげ【髷】 かつての侍などが頭に結った髪形。

らんだ【懶惰】 なまけて、仕事などをなおざりにすること。

秋夜弄筆

ろうひつ【弄筆】 文を必要以上に飾って書くこと。または、事実を曲げて書くこと。 曲筆。

よぶこ‐どり【呼子鳥】 (鳴き声が人を呼ぶように聞こえるところから)古今伝授の三鳥の一。カッコウといわれるが、ほかにウグイス・ホトトギス・ツツドリなどの説がある。

こおろぎ【蟋蟀】

しょうさつ【蕭殺】 もの寂しいさま。 特に、秋の末の、草木が枯れてもの寂しいさま。

しゅうさん【秋蚕】 秋に飼う蚕。あきご。

きゅうが【弓臥】 弓なりになって臥すこと。

かこつ【喞つ】 かこつ。なげく。不平不満を言う。

こがらし【凩】

たばしる【たばしる】 勢い激しく走りとぶ。ほとばしる。

?【楠天】 楠はくすのきのこと。 「楠天の~」という短歌中の言葉なので、読み方は「くすてん」or「なんてん」? 「なんてん」はメギ科ナンテン属の常緑低木。↓

落ち葉やんで

しぐれ【時雨】 主に秋から冬にかけて起こる、一時的に降ったり止んだりする雨。

かつぜん【闊然】 からりとひらけているさま。ひろびろとしたさま。 疑いや迷いが消えて、心が明るくひらけるさま。

はさみ【鋏】

ざくろ【柘榴】

べんずる【弁ずる】 物事をわきまえる。区別する。

こうむった【蒙った】 いただく。たまわる。

びよう【微恙】 軽い病気。気分が少しすぐれないこと。

あつからん【篤し‐篤からん】 病気で弱っているさま。病気がちである。

しゃも【軍鶏】 江戸時代にシャム(現在のタイ)から日本に入ってきた鶏で、日本農林規格の指定在来種。 闘鶏、肉用鶏。

かきょ【家居】 家にこもっていること。

しゅろ【棕櫚】 ヤシ目ヤシ科シュロ属の樹木の総称である。↓

池に向へる朝餉

あさげ【朝餉】 朝の食事。あさめし。

冬の日

たつき【手付き】 てがかり、手段。特に、生活をささえる手段。たより。

あれかし【有れかし】 (動詞「あり」の命令形+終助詞「かし」)ぜひともそうあってほしいと望むこと。

鴉

はてしない【涯しない】

庭

つむ【錘の金が糸へん】 糸を巻き取りながらよりをかける紡績の道具。↓

なげる【抛げる】 投げる。

夜

たく・き【柝】 神事や祭礼をはじめ民俗芸能,見世物,相撲,人形浄瑠璃,歌舞伎などの開始,段落,終了の合図として打たれる四角に削った二つの木片。 拍子木。

らそつ【邏卒】 見回りの兵士。巡邏兵。

うしなう【喪う】

ますい【痲酔】

庭

つきやま【築山】 庭園などで、山に見立てて石または土砂を盛りあげてきずいたもの。 また、庭園全体をさすこともある。

あやめ【花菖蒲】 アヤメ科の多年草。ハナショウブを含めたアヤメ科全体の総称でもある。↓

あわただしい【遑だしい】

がま【蝦蟇】 ヒキガエルの俗称。 がま。

くちなし【山梔】 アカネ科クチナシ属の常緑低木。↓

きず【疵】

庭

えんじゅ【槐】 マメ亜科エンジュ属の落葉高木。↓

つるはし【鶴嘴】 固い地盤,砂礫(されき),木の根等を掘り起こすのに使用する土工用具。

きじ【雉】 キジ目キジ科キジ属に分類される鳥類。日本の国鳥。

たに【谿】

がんか【眼窩】 頭骨の前面にある,眼球の入っているくぼみ。

鳥語

おうむ【鸚鵡】 インコ目の鳥のうち、インコ類を除いたものの総称。人によく馴れ、人の言葉を巧みにまねる。

ささ【瑣々】 ささいなさま。 こまごまとしているさま。 また、くだくだしいさま。

せんさく【穿鑿】 手を尽くして、たずね求めること。細かい点まで根ほり葉ほり知ろうとすること。

おっと【良人】 配偶者である男。夫。「マリ」は夫のフランス語。

しまった【了つた】

ダリア【ダーリア】 キク科ダリア属の多年生草本植物の総称。↓

草の上

しょうけい【小径】 二人以上並んでは通れないほどのこみち。

僕は

あこがれ?【憧憬れ】 三好の当て字か。憧憬(しょうけい・どうけい)はあこがれることを意味する。

ぎょえ・ゆくえ【行衛】 行くべき方向。向かっていく先。行方。

燕

せみ・ひぐらし【蜩】 「かなかなかなかなと歌ふ~」と書かれているため、ここではひぐらしを指すだろう。日本を含む東アジアに分布する中型のセミで、朝夕に甲高い声で鳴く。

鹿

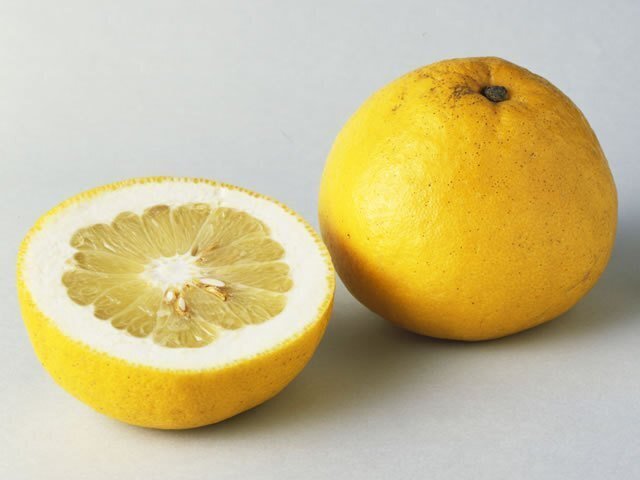

ざぼん【朱欒】 みかんの一種。南アジア原産。高さ三メートル以上に達し、みかん類では最も大きな実をつける。↓

かがれる【舁がれる】 (二人以上で一つの物を)かつぐ。

こうが【高雅】 気高くて、みやびやかなこと。

たにま【谿間】

ゆうすい【幽邃】 けしきなどが奥深くて物静かなこと。

ひきだし【抽出し】

デリカ・ブロウ【デリカブロー】 調べましたが分かりませんでした…。こちらのサイトでデリカブローへの言及あり。おそらく化粧品?

昼

のりあいばしゃ【乗合馬車】 不特定多数の客を乗せ、一定の路線を時刻表にしたがって運行される馬車である。 今日の路線バスの起源となった公共交通機関。↓

こうり【行李】 竹や柳、籐などを編んでつくられた葛籠の一種。直方体の容器でかぶせ蓋となっている。↓

ぎょしゃ【馭者】 馬を取り扱う人。 馬丁。 また、馬車の前部に乗って、馬をあやつり走らせる人。 御人。

ちゃぼ【矮鶏】 ニワトリの品種名である。日本の天然記念物に指定されている。多くの品種を持ち、観賞用として古くから愛好されてきた。

MEMOIRE

メモワール【memoire】 フランス語で、備忘録。覚書。

こわれる【毀れる】

かまど【竈】

らっぱ【喇叭】 真鍮製の管の一端に吹口がつき、他端が朝顔形に開いたもの。 トランペット・ホルンなど。

Enfance finie

アンファンス・フィニ【Enfance finie】 フランス語で、子ども時代の終わり。過ぎ去った幼年時代。

雉

かやはら【萱原】 かや(茅・萱)の生い茂る草原。かやとは、いね科の植物チガヤ・ススキなどの総称。

やまひだ【山襞】 山の尾根・谷の、(細かい)ひだのような凹凸。

かげる【翳る】

せきれい【鶺鴒】 セキレイ科に属する鳥の総称。日本ではふつうキセキレイ、セグロセキレイ、ハクセキレイの三種をさす。↓

やまかがし【赤楝蛇】 爬虫綱有鱗目ナミヘビ科ヤマカガシ属に分類されるヘビ。↓

十一月の視野に於て

フラットスピン【Flat Spin】 飛行中、失速しスピン状態になったパラグライダーの翼がフラット(平ら)な状態でコマの様にスピンする現象。

おちる【殞ちる】

ちえ【智慧】

私と雪と

せいきょ【栖居】 居住すること。すみかとすること。また、そのところ。住居。

ひひ【霏々】 雨や雪などが、しきりに降るさま。

しょうび【床尾】 銃の、射撃をする時に肩に当たる部分。 銃床の末端の部分。

たおれる【斃れる】

あたかも【恰も】

郷愁

きょうしゅう【郷愁】 異郷のさびしさから故郷に寄せる思い。ノスタルジア。

まがき【籬】 竹・柴(しば)などをあらく編んで作った垣。↓

獅子

そしゅう【楚囚】 他国に捕らわれた楚の国の人。 転じて、他国に捕らえられ望郷の思いをいだく人。

こうち【巧緻】 精巧で緻密なこと。

へんぽん【翩翻】 旗または鳥などがひるがえること。また、そのさま。

たてがみ【鬣】

はやく?【夙やく】

こうく【後躯】 動物などのからだの後ろの方の部分。⇔前躯(ぜんく)。

ものうい・ものぐさい【懶い】 おっくうで気が進まない。なんとなく心が晴れ晴れしない。だるくておっくうである。

あうら・あしうら【蹠裏】

はつらつ【溌剌】

ふてい【不逞】 快からず思うこと。満足しないで不平をいだくこと。また、不平をいだいて無法なふるまいをすること。

きはく【気魄】 他に力強く働きかける精神力。気迫。

やり【槍】

せんきん【千鈞】 非常に重いこと。

ふいご【鞴】 金属やガラスなどの精錬、加工用に使う簡単な送風装置。空気ポンプの一種。

パン

サンチョパンサ【Sancho Panza】 セルバンテスの小説『ドン・キホーテ』の登場人物で,主人公ドン・キホーテの従士。現実主義者として描かれる。

くさめ【嚔】 くしゃみ。

とも【艫】 船の後部。船尾。

『測量船拾遺』の単語集はこちらからどうぞ。