【製造業でT2D3】僕たちが大成功しなければならない理由

Primaryの過去記事が読み放題

Primary メンバーシップ

SaaS関係者必見のコンテンツ多数!

* * *

スタートアップは今こそ国家的な課題に取り組むべき

Next SaaS Media Primaryがコンテンツ提供を開始して今年で5年目を迎える。

2025年にはARR(年間経常収益)400億円の大台に到達する上場SaaS企業が複数誕生する見込みであり、2020年当時に掲げられていた「目指せARR100億円」という目標からすると、隔世の感がある。

SaaSバブルの紆余曲折を経たものの、現在、トップランナーであるラクスの時価総額は3,000億円を超えており、SaaSセクター全体の存在感も着実に高まっている。

これまでの歩みを振り返ると、日本のSaaSスタートアップがDX課題に対して広範囲にアプローチしている様子がうかがえる。

しかし、全体を俯瞰すれば、まだその影響力は限定的であることも同時に自覚する必要がある。

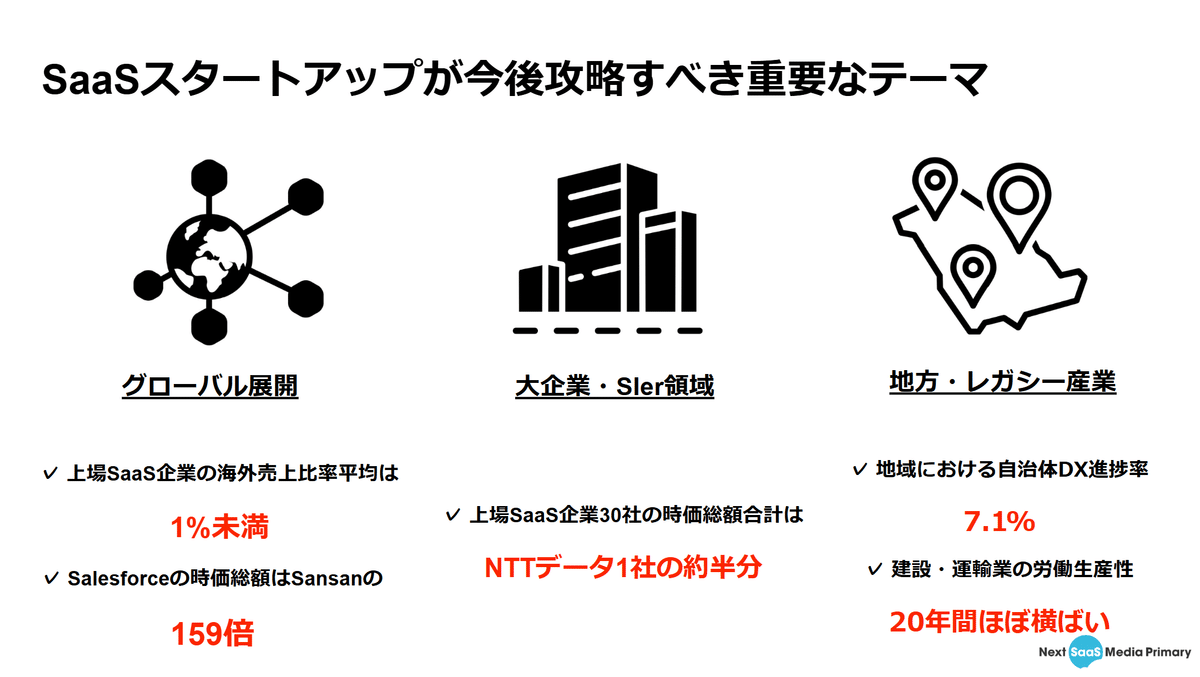

グローバルで稼ぐことができるSaaS企業はほぼ皆無である一方、外資系のIT企業が日本市場を席捲した結果、日本のデジタル赤字は5.5兆円と10年間で2倍まで拡大した。

大企業領域に目を向ければ「2025年の崖」などERPなどの基幹システム更新に伴う不具合により、エンドユーザーまで深刻な影響が出ているにも関わらず、引き続きSIerやコンサルがメインプレイヤーである構図は変わらない。

そして、地方や中小企業、レガシー産業では労働生産性が上がらず、国際比較で見ても日本の一人当たりGDPの上がり方は緩慢に推移をしている。

国家的とも言える課題が山積しながら、それを変えるべき主体としてスタートアップの影は薄い。

このような課題は一長一短に解決されるものではなく、言うまでもなく難易度は高い。

「起業家」「資金」「人材」「時間」「技術」などさまざまなリソースが必要となるが、これまでの日本のスタートアップエコシステムとしてもこれを十分に後押し出来ていなかった。

Next SaaS Media Primaryでは、今後、このような重く、時間も、資金も必要とする、しかし、日本にとって本質的に重要な課題に取り組むスタートアップを捉え、積極的に発信していきたいと考えている。

昨年末にリリースしたShippioに引き続き、今年初めての特集は、製造業の調達部門向けクラウドサービスで「T2D3」成長を果たすLeaner Technologies(以下:リーナー)代表の大平氏に話しを聞いた。

大平 裕介 | 株式会社Leaner Technologies 代表取締役CEO

慶應義塾大学卒業後、A.T. カーニーに入社。日本を代表するリーディングカンパニーを中心に、主に調達改革、事業戦略策定などに従事し、当時最速でアソシエイトに就任。コンサルタント時代の経験から、日本企業が非連続的な成長を遂げるためには、テクノロジーの力で調達機能を抜本的に変革する必要があると感じ、2019年2月に株式会社Leaner Technologiesを創業。

このままだと日本企業は「モノが買えなくなる」という危機感

――― リーナーの資料を拝見すると「購買・調達部門は最後のアナログ領域」と書かれています。製造業のDXの現場をどのようにご覧になっていますか

大平氏:製造業の見積もりや購買の領域では、部分的には電子化自体はなされています。ただ、ここは閉じた領域であり、富士通さんや住友電工さんといったSIerなどが取り組んできた領域です。クラウドシステムを提供するプレイヤーはリーナー以外ではほとんど存在していません。

この領域での本当の課題が何かというと、単なる電子化ということではなく、これまでの業務における知識・経験の大部分が属人化されていることです。

例えば、自動車メーカーで、新たにハンドルを調達する際に「どのサプライヤーが最適なのか」「1個1万円が高いのか、安いのか」といったことを、経験をした当事者以外が判断できない。食品製造業であれば、それこそ、ゴマを買い続けて何十年という人もいる領域です。

記録自体は、電子化されているかも知れませんが、PDFベースの発注書が残っているだけでは、そのノウハウは継承されません。

製造業は拠点が地方にあることが多く、そこでは後任者の採用も難しい。一方でノウハウを持った社員が高齢化によりどんどんいなくなっています。その結果、モノが買えないという状況が生じている。

単に安く仕入れることが出来ないというだけでなく、これまでのクオリティの仕入れができない。日本の高い品質やサービスの根幹は調達や仕入れにあったわけですが、その基盤が揺らいでいるという強烈な危機感が経営陣にあります。

これは、製造業だけに限らず、サービス業なども同様です。

ホテルでは、朝食のサラダなども見積もりや購買を経て提供されているわけですが、このままだとちょっとずつ味が落ちる、調味料も微妙にまずくなる、価格も少しずつ高くなる、そういったことが起きつつあります。

――― エンドユーザーにも影響する話で産業インパクトも大きいですが、あまり一般には認知されていない問題ですね

大平氏:法令対応や2024年問題などのように時限が見えているものは注目がされやすく、話題にされやすいと思います。

たとえば、自動車メーカーでも「いきなり車が作れなくなる」という話ではなく、徐々に品質悪化の可能性があるという話なので「重要性が高いが、緊急性で劣後している」状況です。

また外部環境の変化が激しくなっていることも調達の難易度に大きく影響しています。半導体不足やウクライナ戦争、地震、カーボンニュートラルへの配慮、下請法など、10年前に比べるとモノを仕入れる時に考慮しなければいけない要素が格段に増えました。

2024年のリーナーの売上はSaaSスタートアップでも5本の指に入る伸び率だったと自負していますが、これはわれわれのプロダクトが優れていたというよりも、ユーザー側の課題感がより深刻化したことの現れだったと振り返っています。

これまでは、電子化すべき業務かどうかが、システム導入の論点でしたが、今は購買のログやデータをしっかりと残し、活用しなければモノが買えなくなる、すなわち経営が立ち行かなくなるという雰囲気が調達マーケットに流れていると感じています。

製造業においても、Salesforceを筆頭に「売る」ためのクラウドサービスは多く存在し導入も進みました。多くの売り手がいれば、それを買う人も等しく存在するはずですが、調達業務、バイヤーの方が利用する買う側のサービスはSaaSではなくSIerマターが主流です。

SIerさんは、自前で個別ニーズに反映したシステムをつくれる強みがありますが、市場や環境の変化、例えば、下請法やCO2測定の反映といった対応が必要なアップデートごとにSIerさんに発注をしなければいけないということが今起きています。

変化が激しい時代の中で、必要に応じて自動的にアップデートがなされるクラウドシステムへのニーズが高まっている、そんな分岐点にあると感じています。

――― クラウドシステムの基本的な強みを取り入れようという波が調達領域にも今まさに来ている。これは、日本だけではなく、グローバル全体でも同様でしょうか

大平さん:国内のクラウド活用状況とグローバルを比較すると、特に北米の方が圧倒的に進んでいます。

国内で最も使われている調達システムのインターフェースは、画面の背景が黒い、特定のコードを打ち込むような代物です。

日本では、これまで購買や調達業務の社内における立ち位置は、花形ポジションではなく投資も進みづらい領域でした。調達システムも基幹システムの脇にあるような存在でした。

翻って、グローバル企業の場合は、人材の流動性が高く、SAPの導入経験がある人材が次々と転職先でもシステム導入をする、調達デジタル化のプロみたいな人もいます。

私たちがお会いする調達担当の方は30~40年間調達一筋という人や、部長になって初めてシステム導入を経験する人もいる。そのため、情シス部門に丸投げしたり、SIer頼みになっていることがよくあり、構造的にDXが進みづらい状況が続いています。

――― IT人材が社内に不足し、SIer依存となっていることを指摘したDXレポートの状況がまさに起きています

大平氏: その代表例ですね。海外を見渡せば、CoupaやZipなど調達サイドでもデカコーン企業がたくさんあります。

日本だとそのような状況を変えるための新興プレイヤーは少なく、リーナーがその筆頭格として挙げられるのはうれしい半面、多くのスタートアップがいなければ変革の波は起こりづらいと感じています。

産業変革のDXスタートアップが続出するためのたった一つの方法

――― 日本の製造業領域でスタートアッププレイヤーが少ない要因をどう考えられますか

ここから先は

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?