秋田くんと竿燈まつりと古代の城・秋田城を回る旅 〜秋田・竿燈まつり2024

※2024年8月の内容です

秋田くんと秋田に行ってきました

東北三大祭りの一つ・秋田の竿燈まつりと、古代東北の重要な拠点・秋田城などの秋田駅周辺を回ってきました

まずは秋田駅に到着、リニューアルされてとても綺麗

秋田犬かわいいね!秋田くん!

ナマハゲかわいい?ね、秋田くん!

本日は第76回「竿燈まつり」のため、とてもにぎわっております

大きな竿燈に歓迎されとる

秋田の歴史

というか、秋田の歴史。実はよう知らんのよ

というわけで、以前郡山遺跡と多賀城の旅で使った年表に秋田県の歴史を追加してみました

今回行く秋田城も、多賀城と同時期に作られた国府の一つです

多賀城が太平洋側の陸奥国の重要な拠点なら、

秋田城は日本海側の出羽国の重要な拠点だったようです

※緑→秋田の主な出来事

オレンジ→多賀城の主な出来事

↓↓今年創建1300年を迎える多賀城の旅はこちら

この時代の秋田と元慶の乱を舞台にした小説に

「羽州ものがたり」があります

また、前九年の役・後三年の役で有名な清原氏は、秋田の内陸部が領地だったんですね

さらに後三年の役の決戦の地、金沢柵は「増田まんが美術館」で有名な横手の方向、片倉山のほうにあるのか…

↓↓横手市の増田まんが博物館にて「鬼灯の冷徹全原画収蔵記念展」が開催された時の様子はこちら

そして、梁塵秘抄にもある「鷲の住む深山には なべての鳥は住むものか 同じ源氏と申せども 八幡太郎はおそろしや」で知られる源義家の弟・源義光の子孫にあたる佐竹氏

後三年の役から500年後の江戸時代から、久保田藩を治める大名として秋田に来るわけですね…

何とも不思議な縁です

玉藻城=高松城跡に行ったらぜひ堀を見てください…

— るちあ@陸奥国 (@__luchia_) June 14, 2022

堀が海と繋がっており、魚が泳いでいるのです

自分が行った時にはクサフグの稚魚っぽいのが泳いでいました

そして香川県立ミュージアムには、武田信玄の甲斐武田氏と新羅三郎義光に関わりの深い「太刀真守造」があるのですhttps://t.co/vYuLI3FIT8 https://t.co/8PEeZluJVw

あ、せっかく貼ったのに画像が出てこない…玉藻城はこちら

— るちあ@陸奥国 (@__luchia_) June 14, 2022

水戸黄門で有名な水戸光圀の兄・松平頼重のお城です

新羅三郎義光は、源義家(頼朝・義経の高祖父)の弟で、武田信玄を輩出した甲斐武田氏のご先祖です

真守の太刀は、奥州藤原氏に深く関わる後三年の役で義光が佩刀したと言われております https://t.co/blWLdv6qAS

また歌舞伎の演目で有名な「暫」

こちらに出てくるヒーロー・鎌倉権五郎の名前も、後三年の役で活躍した鎌倉景正からきています

そして秋田くんの主・秋田実季は、もとは青森の十三湊を中心に活躍していた安東氏のながれなんですね…

能代市にある檜山城から、秋田の土崎にある湊城に居城をうつした際に「秋田」を名乗ったそう

実季自身は晩年30年もの間、伊勢朝熊の永松寺に蟄居となりますが、子孫は福島県にあった三春藩の大名になり幕末まで続いていきます

秋田くんは修行で伊勢にいったのかな…?

↓↓桜満開の季節の三春の旅はこちら

秋田に入った佐竹氏も、秋田騒動などのお家騒動や財政難などを乗り越えながら幕末を迎え、廃藩置県を経て現在の秋田県が誕生していきます

秋田氏には秋田藤四郎が伝来していますが、

佐竹氏には、「薙刀 銘 丹波守吉道」と福岡一文字の「太刀 銘 一 鎺下ニ菊花紋ノ切付アリ」が伝わっているようです

旭川・那波家の水汲み場

さらっと秋田の歴史をおさらいしたところで、まずは竿燈祭りを楽しんできます

ここから竿燈祭り会場の竿燈大通りまで、15〜20分ほど

久保田城公園などをぐるっと回る循環バス・ぐるるが便利です

久保田城を通り抜けて、会場の竿燈大通りに向かう途中に流れているのが旭川

竿燈まつりの最後を締めくくる御幣流しが行われる川です

ここより下流の刈穂橋にて最終日に竿燈の上にある御幣を流し、睡魔や邪気払いを願います

二丁目橋のところに「那波家の水汲み場」があります

明治40年に水道が通るまで、飲料水として使用され城下の人々の生活を支えていました

舟の積み下ろしもここで行われていたようで、秋田藩の水運も支えていたようです

また「那波(なば)」の名前は、店舗と倉庫が有形文化財に指定されている「那波伊四郎商店・那波紙店」や秋田の地酒を扱う「那波商店」など秋田市内にお店をよく見かけます

老舗のお店ですね

もとは京都の両替商だったとのことですが、江戸時代に秋田藩御用達商人となり秋田にやってたお家だそうです

ねぶり流し館(民族芸能伝承館)

まずは竿燈祭りってなんだ?ってことで、「ねぶり流し館」へ

竿燈まつりのほか、秋田のさまざまなお祭りについて展示されています

秋田の竿燈祭りは、青森のねぶたと同じように、寺社仏閣に由来するお祭りではないようです

例えば京都だと、葵祭は上賀茂神社・下鴨神社、祇園祭は八坂神社のお祭りというように、神社のお祭りが多いものですが、東北にはこのように地元の風習に根差したお祭りが今も残っていて、とても興味深いです

竿燈の起源は、全国的に行われてきた「眠り流し」(夏季の睡魔を払い流す行事)のひとつで、笹竹に灯籠や短冊を付けて練り歩き川に流した「七夕行事」とお盆に精霊を迎えるための「高灯籠の風習」が結びつき、さらに「豊作祈願」とも関連したもので、江戸時代中期にはじまったとされています。

竿燈には、大若・中若・小若・幼若とさまざまな大きさがあり、最も大きい大若は重さが約50キロ、継竹を足すことで高さは12メートルから15メートルに達します。この竿燈を平手・額・肩・腰に乗せ、「ドッコイショー、ドッコイショー」のかけ声とともに、次々に技が披露されます。

竿燈まつりは8月3日から6日までの4日間行われ、各町内・団体・企業から約280本の竿燈が出竿されます。

最終日の翌朝(8月7日)、竿燈の先端に飾った御幣に穢れや災いを託し、旭川に流す「御幣流し」が行われます。

そもそも「ねぶり流し」ってなんだろう?というところですが、竿燈まつりの場合は

身についた悪いものを川に流す

祖先の霊を弔うため提灯掲げる風習

眠っている間に悪霊が取りつくのを防ぐため、七回水浴びして眠気を取り除く

これが結びついた行事のようです

不思議な風習ですね

このほかにも秋田の各地のお祭りに関する展示がありました

いろいろあるなあ…あれもこれも一度見てみたい…

3階には竿燈のおはやし太鼓の体験コーナーも

解説動画が…なんか某太鼓のゲームみたいです

旧金子家住宅

ねぶり流し館と同じ敷地内にある、旧金子家住宅

もとは質屋・古着商で、呉服や太物(綿織物・麻織物)卸商を営んでいたようです

二階建て+土蔵つきなんですね

明治19年の俵屋火事で主屋は焼けてしまったそうですが、土蔵は江戸時代のものが残っており、昭和50年までここでこの店舗で営業していたようです

江戸時代後期の伝統的なお店の様子がよくわかります

竿燈祭り

いよいよ暗くなってきたので、会場の竿燈大通りへ

写真だと竿燈が並ぶ様子を雅に眺める落ち着いたお祭りかなーと思っていたのですが…

そんなわけなかった

けっこうな気合い入ったお祭りでした

美味しそうに写真撮れなかったのが残念です…

途中のご当地グルメフェスティバルで買った、秋田の特産品・秋田牛のステーキを食べながら竿燈の行列を待ちます

やわらかくて脂がすぐ溶ける…おいしい…すごく食べやすいです

お囃子と一緒に竿燈大通りに竿燈が入ってきます

お囃子は町を練り歩く際に流す「流し囃子」と、演技の際の「本囃子」があります

「竿燈囃子詞」

ドッコイショー ドッコイショー

ドッコイショッショ ドッコイショ

オエタサー オエタサー

根ッコツイタ オエタサ

ドッコイ ドッコイ ドッコイショ

そして演技において行われる、竿燈の妙技は5つ、流し・平手・額・肩・腰

「力四分、技六分」といわれる絶妙なバランスで支えながら、この技を披露していきます

竿燈の大きさにも種類があり、大若・中若・小若・幼若の4つ

大若は大人たち、中若が中学生、小若は小学生、幼若は幼稚園の子供たちがそれぞれ演技しています

中若以降は子供向けといっても、かなり重いですね…

第76回を迎える「竿燈妙技大会」

一番大きな大若の場合、1チームずつ団体規定・自由演技・個人演技・囃子方を行います。審査のポイントも、型の美しさや安定性、直径6メートルの円内で演技することなど4つのポイントがあり、それに沿って採点されます

今年は、久保田城跡の千秋公園の向かいにある「エリアなかいち」にて、8/4、5に予選、6日に決勝が行われているようです

●審査のポイント

<妙技>

①型の美しさや安定した姿勢

②直径6メートルの円内での演技

③片手での演技

④竿燈の安定性

<囃子方>

①上太鼓・下太鼓のリズムとバランス

②バチさばきの威勢の良さ

③笛の音色の伸び

④メロディーの伝統性

⑤笛と太鼓の調和

参加団体は、38町内が参加企業・学校からの参加を含めると70団体を超えるとのこと

学校は保育園から大学まで、企業は県庁や市役所、民間企業まで幅広く参加しています

どっこいしょー!!どっこいしょー!!の掛け声とともに演技が始まります

ちょうど秋田市役所の竿燈チームの演技を正面で見ることができました

演技の最中はずっと太鼓が叩かれており、白熱した雰囲気

かなり気合いの入ったお祭りです

2つずつ演技するのですが、時々ぶつかりそうになったり、かなりハラハラします

肩に載せるのが基本の演技で、

腰やおでこなど、載せる場所によって難易度が上がっていきます

またなれた人は腰で竿燈を支えながら、扇を仰いでみたり

和傘をさして回してみたり、様々な技が競われます

すごいなこりゃ

倒れる時も豪快に倒れます

近い場所にいると結構気が抜けません

演技が一通り終わると、ふれあいタイム

各チームの竿燈と記念撮影できたり、太鼓をたたかせていただいたり

なかなかできないことを体験させてもらえました

飲食店の多い大町・川反(かわばた)に向かう川反通りでは、本番終了後の21時過ぎにももどり竿燈が楽しめ、お祭りの余韻をたっぷり楽しめます

いい夜だな~

千秋公園(久保田城跡)

竿燈まつりから一晩あけて。今日も夏日だなー!!

久保田城のお堀の蓮がきれい

顔ぐらいある大きな蓮の花が力強く咲いてます

蕾も拳大ぐらいありました

久保田城は江戸時代に久保田藩に転封された佐竹氏が整備したお城

その城跡である千秋公園には、復元された御隅櫓のほか佐竹史料館、

秋田犬と触れ合える「秋田犬ふれあい処」などがあります

ひろいな~

入ってすぐのところにある「秋田市文化創造館」

1967年に秋田県立美術館として設立

雰囲気のある建物は、常設されている藤田嗣治の大壁画「秋田の行事」を展示するため大空間に光が降り注ぐよう設計されているそうです

今回よることができなかったのですが、次回には中の様子もみてみたいです

エリアなかいち(竿燈妙技大会会場)

千秋公園のむかい「エリアなかいち」では大若の大会が行われています

夜の演技とはまた違った迫力があります

ドッコイショー ドッコイショー!

秋田城

さて、市内中心部から北のほうへ

秋田城跡へ到着しました!

まずは秋田城跡歴史資料館で、秋田城のことを学びます

秋田城は奈良時代に出羽国に置かれた大規模な地方官庁で、当時一番北に位置する拠点となります

733年に鳥海山のふもと、現山形県酒田市・城輪(きのわ)柵跡にあった国府「出羽柵」を移転したことが始まりで、760年頃には「秋田城」と呼ばれるようになったそう

丘には良質な地下水に恵まれ、雄物川に土崎港と河川交通と海上交通に恵まれた場所に位置しています

今でも新潟〜庄内〜由利本荘〜秋田と日本海側にそって意識的に近い感覚はありますが…

確かに地理的にも歴史的にも、このように連続した感じで続いているんですね

政治的・軍事的・国際的な役割のある拠点だったようで、たくさんのものが発掘されています

漆紙文書とは、当時紙が貴重だったことから廃棄する公文書を職人たちに下げ渡し→漆の容器の蓋にして再利用したものです

公的文書を漆桶のふたにリサイクル…って今じゃ考えられないですが

でもそのおかげで漆のしみこんだ書類が腐らず現代まで残り、当時の記録が解読ができています

漆紙文書は赤外線を当てて何が書いてあるのか調べるそう

赤外線カメラコーナーではその体験ができます

これは蝦夷の住民台帳。この内容から9世紀前半では蝦夷たちが律令制度に属すると非課税になる特典があったということが読み取れます

非鉄製小札甲(ひてつせいこざねよろい)

小さなパーツを組み合わせた当時の鎧です

その発掘現場の実物大再現模型です

パーツの素材は何か使われたかわかっていないようですが、革の可能性が高いそうです

発掘されたものを復元すると、このような鎧になるようです

鎧の基本的な構造やデザインは、この時代から平安~戦国時代のものとほぼ同じ

動きやすい鎧の形や構造はこの時代から変わってないんですね

秋田城の水洗トイレの模型

このトイレの発掘で渤海国(中国東北部~ロシア沿岸)からの使者が秋田城の迎賓館に来ていたことが分かったそうです

さていよいよ遺跡の方に向かいます

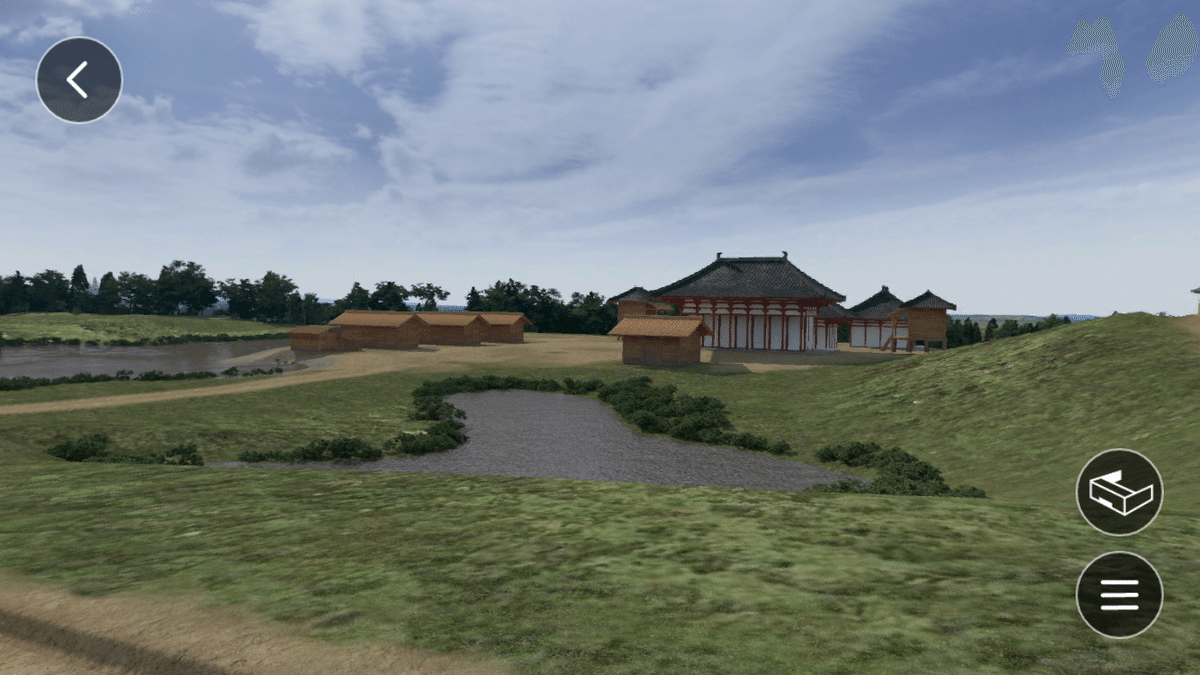

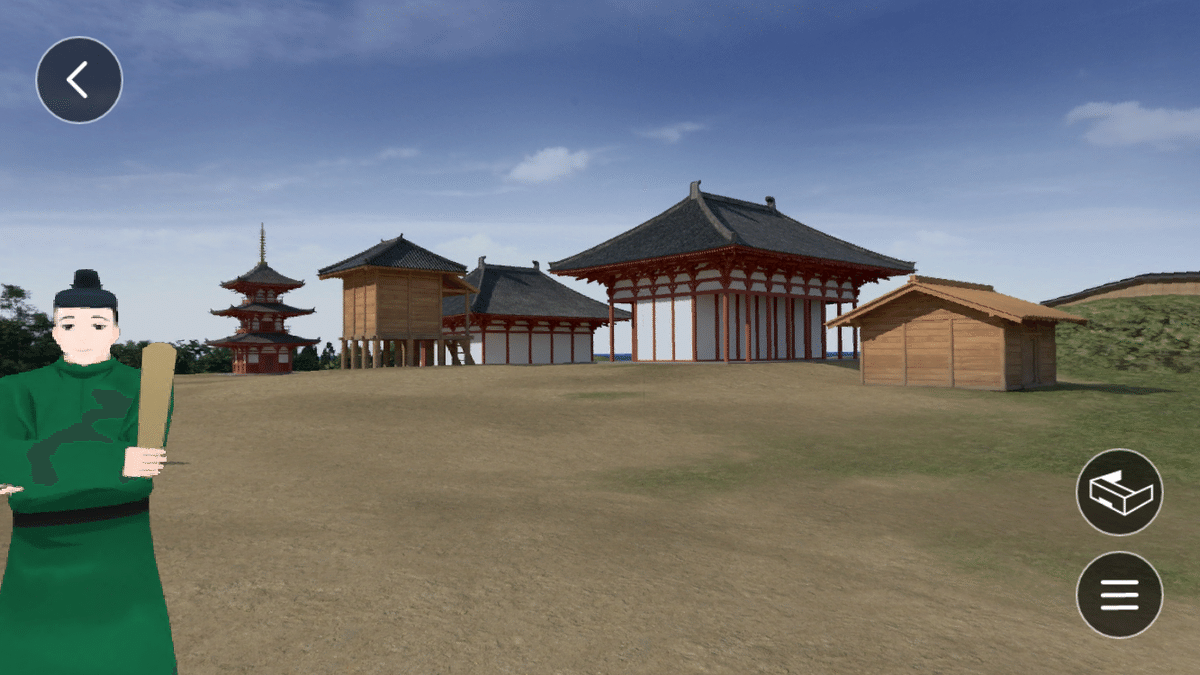

この秋田城跡も多賀城跡と同じように、現在は建物の跡などしか残っていません

なので、こちらのアプリを使います

●ストリートミュージアム

https://www.streetmuseum.jp/

まず西門から秋田城の政庁へ入ります

ここから政庁に入ります

またアプリのポイントにいくと、VRムービーが再生されます

怪しいやつめ!と止められましたが、見慣れない服装と謎の板(スマホ)で、外国の使節団だと思われたようです

東門のところには歴代の秋田城の政庁の模型があり、変遷がよくわかります

南・西・東に門があり、南正面に政庁、東と西側にも建物が配置されていたようです

建物や門、築地塀は瓦葺の屋根

当時は最新技術の建物で、これ以北には瓦葺の建物がなかったそう

はるばる中央から職人さんがきていたようで、発掘された漆紙文書など役所の文書にそれが記載されているそうです

すごいなあ

さて実際の建物跡をみてみます

正殿は多賀城の正殿より少しコンパクト

建物のデザインがちょっと違い、庇と回廊?がついていたようです

早速アプリで再現。どんな建物があったのかな?

地面に赤く焼けた跡があることから、火を使う施設だったと考えられています

政庁では外国の使節としてお迎えしてもらいました

この通り沿いに職人さんたちの仕事場が連なっていたそうです

言われた通り、東門を抜け東大路をずーっと歩いて行くと…

東門が見えてきました

この外に外国の使節団を迎える迎賓館などがあったみたいですね

東門から迎賓館のあった場所がよく見えます

VRポイントには、渤海国の使者の方がいました

当時の迎賓館や四天王寺はこんな感じだったのかもしれませんね

秋田県護国神社

秋田城のところには護国神社もあります

奈良時代の古代の城と明治時代の神社がお隣同士なのは、なんか不思議ですね

古四王神社

秋田城から少し離れて

秋田城の南には古四王神社があります

崇神天皇の御世(3世紀後半~4世紀前半)に各地に遠征した四将軍の一人・大彦命が蝦夷平定の際に建甕槌神を祀ったのが始まりで、安部比羅夫が秋田へ遠征した際に、先祖の大彦命を合祀したそう

ちなみに、四道将軍とは『日本書紀』に登場する王族で、崇神天皇の命を受け、北陸、東海、西道、丹波の制定に向かった大彦命、武渟川別命、吉備津彦命、丹波道主命の4人の神様になります

— るちあ@陸奥国 (@__luchia_) May 27, 2023

そのうち、中国地方に向かった吉備津彦命は吉備津神社に祀られ、桃太郎のモデルとなっています https://t.co/MFxQJKW1Zr

「こしおう」と読む通り、越の国の王という意味があるようで、北陸とのつながりを感じられる由緒ある神社です

土崎港(セリオン)

さて、秋田城を満喫したあとは今度は海側に行ってみます!

土崎港に到着

ポートタワーセリオン!でっかいな!!天気が良くてすがすがしい光景です

さっそくタワーに上って湊の様子を眺めます

遠くに見えるのは牡鹿半島かな?

佐竹氏が来る前から重要な港だったようで、秋田城はもちろん、その後秋田氏が拠点とした湊城もこの海上交通を利用して発展していたようです

特産品の秋田杉や米を出荷していたようですが、1672年に西廻り航路が開設されると、北海道からの北前船も来るようになりますます繁栄した港です

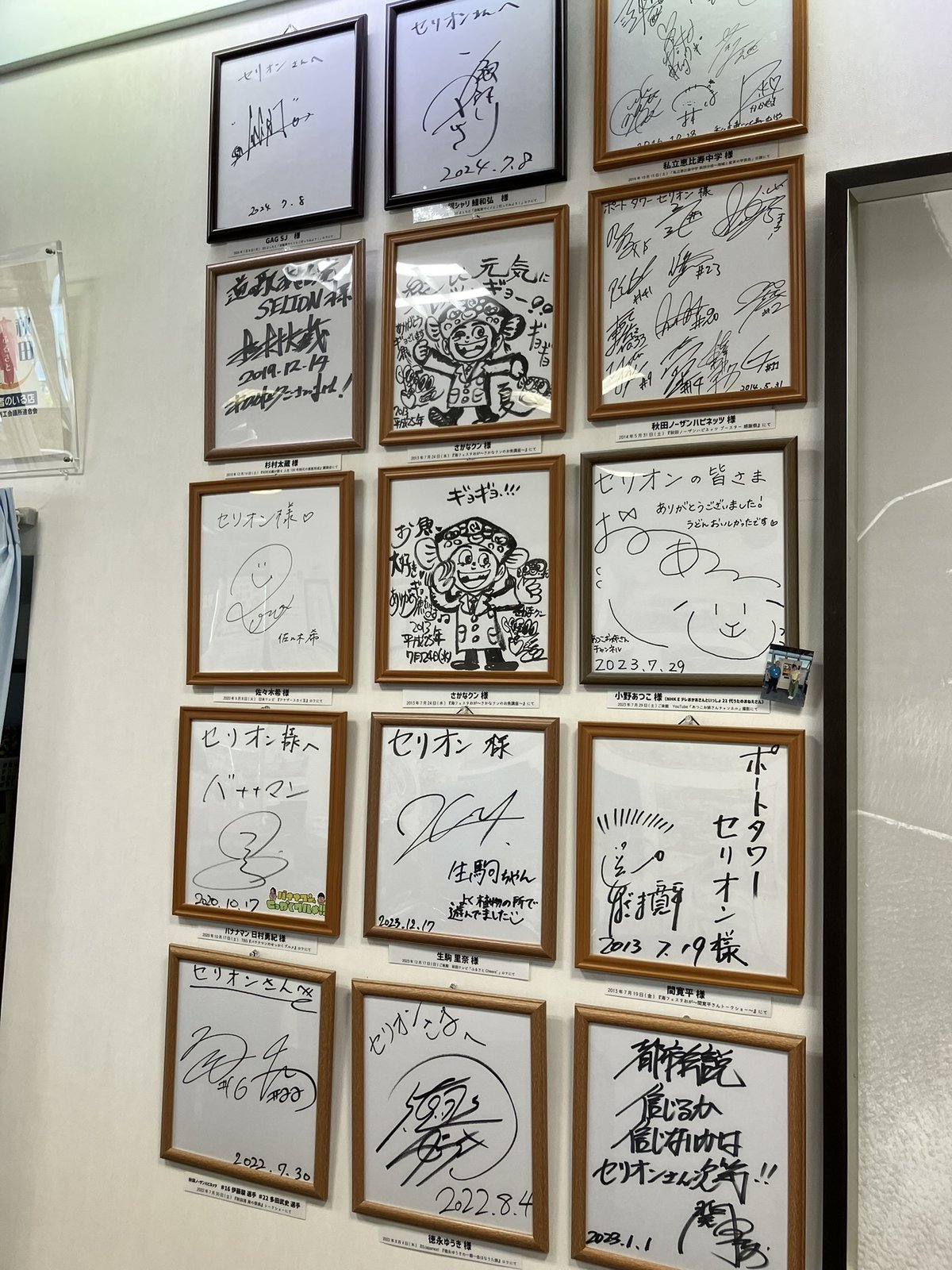

有名人のサインがたくさん

さかなくんのサインって、海のあるところ水族館のあるところ、本当に日本全国どこにでもあるからすごいですね

お魚のことが本当に好きなんだなー

また、今回よれなかったのですが、近くには「土崎みなと伝承館」や、秋田氏の居城・湊城跡があります

秋田市土崎みなと歴史伝承館

https://tuchizaki.com/

湊城跡には土崎神明社があり、毎年7月20・21日に国重要無形民俗文化財「土崎神明社祭の曳山行事」が行われています

これも一度見てみたいですね~

如斯亭(旧秋田藩主佐竹氏別邸)

土崎港を出た後は、車で秋田駅の東口方向へ

今度は江戸時代の秋田の藩主・佐竹氏ゆかりの史跡へ向かいます

如斯亭は秋田藩主・佐竹氏の庭園で唯一現存するもの

「じょしてい」と読み孔子の論語「逝く者は斯の如きかな昼夜を舎かず」からとったものだそう

逝く者は斯の如きかな昼夜を舎かず

ゆくものはかくのごときかなちゅうやをおかず

川の水が、夜となく昼となく間断なく流れていくように、時間は刻々と流れ去ってゆくことをいう。人生の過ぎやすく、はかないことを意味し、だから一瞬といえども怠ることは許されぬことにたとえる。

こじんまりとして落ち着いたお庭

遠くの太平山の山並みを借景に、高低差があるためいろいろな景色が楽しめます

建物などは復元されているため比較的新しいのですが、お殿様直筆の和歌が書かれた掛け軸などがあり雅な雰囲気

縁側から見たお庭

今は秋田の大学や町の中心部にある庭園ですが、昔はこの後ろにのどかな田園風景と山なみが見えていたそう

のんびりした風景だったんだろうなあ

また、このあちこちに15個の見どころがあるそうですが…

…いや、読めぬのよ

風流を愛する雅なお殿様が名付けると、庶民は全く読めぬのよ

ガイドの方にひとつひとつ説明してもらったほうが良いですね

蝉の大合唱で聞き取りにくいですが…幽琴澗は琴のようなきれいな水の音が聞こえる水流です

この流れを「如斯亭」の名の由来となった『論語』の「逝者如斯夫、不舎昼夜」に例えているそうです

太平山三吉神社総本宮

のどかなお庭に癒された後は、太平山三吉神社へ

秋田市のシンボルにもなっている霊峰・太平山の頂上に奥宮が鎮座しており、ここ広面(ひろおもて)赤沼にあるのが、里宮になります

673年に役小角が創建したとされ、801年には坂上田村麻呂が蝦夷征討の際、戦勝祈願をし再興したと伝わっています

仙台駅東口、「初恋通り」も三吉神社があります

● 名掛丁塩竈神社・三吉神社

— るちあ@陸奥国 (@__luchia_) February 17, 2023

島崎藤村が下宿していた三浦屋跡地に建つ二つの神社、塩竈市の奥州一ノ宮・鹽竈神社と秋田県太平山にある三吉神社です

というか三吉神社って役小角が建てた神社なんですね…673年創建と歴史も深いみたい

遠くブラジルのサンパウロにまで分社があるグローバルな神社です pic.twitter.com/5WidegllSB

また、毎年1月17日には、みよし梵天祭りが行われ大いににぎわうそう

「けんか梵天」とも言われる活気と迫力のあるお祭りだそうで…

今日のように天気がよく、静かでのどかな境内からは想像がつきませんね

おっきなお守り!これはお店に飾ったら御利益ありそうですね

見てるだけでもなんかわくわくする珍しい大きさです

東側の銀の鳥居からは、奥宮のある太平山がきれいに見えます

標高1171メートル、同じ山岳信仰のある山形の出羽三山・月山(1984メートル)、湯殿山(1504メートル)ぐらい高い山です

だいたい雪が解けた5月6月~9月10月ぐらいまでが、登山にちょうどいい時期でしょうか?雪が降って登れない期間は、ここから参拝するのでしょうけれども…雪景色の山もきっときれいだろうなあ

お土産と特産品

お土産に秋田のお菓子、泉栄堂の若返り饅頭とバター餅

このバター餅、あまくてやわらかくておいしいのですが…

なかなかのカロリーです…おもちに練乳と砂糖と卵とバターをたっぷり…そりゃ栄養満点です

もともとはお家で作る家庭のおやつだったのですが、最近はお菓子屋さんでも見かけるようになりました

手軽に買えるようになった分、おいしくて食べ過ぎしてしまいそうだよ

また、昔話にちなんだ若返りまんじゅうもとてもおいしいです

この方言で書かれた昔話のあらすじ、いいですね

とっぴんぱらりのぷう

若がえりまんじゅう物語

昔むかし、うごの国の山奥に爺様と婆様が住んでいたんだと。

ある暑いぬぐい日、爺様が山で木っこ伐ってだけど。

喉が渇いだなで水っこ探したば、湧き出る清水しじ見つけだけど。

手ですくって飲んでみだど。

あんまり美味うめくてそのまま飲み続げだば、若者あんこになったけど。

家さ戻って婆様に訳を話したば、婆様はすぐに『その清水しじさ連れでってけれ』ってせがんだけど。

明日連れで行く約束をして、その晩は寝だど。

次の日、爺様が起きてみだば、婆様の姿が見えながったど。

爺様が山さ婆様を捜しに行くと、婆様の着物に包るまれた赤ん坊が清水しじの傍で泣いてえだけど。

爺様はそれから、清水しじから湧き出る水で饅頭をこしらえ、【若がえりまんじゅう】と名付けて、それを売って赤ん坊になった婆様を大切に育てて幸せに暮らしたんだとさ。

とっぴんぱらりのぷう

太平山三吉神社の珍しい三角形のお守りもいただいて、活気ある秋田の夏の旅でした

秋田市内にはまだまだ見どころもおいしいものも多いので、また行ってみたいです