美術史はあつい

前記事「村上隆=ロバート秋山だと思ってた正直」の中で、「アートは美術史という文脈に対する大喜利」的な感じだと解釈しました。これを受けて、「じゃあ、美術史を知らないとボケられないな・・・」と、文脈を知るために手に取ったのが今回読んだ「美術の物語」です。

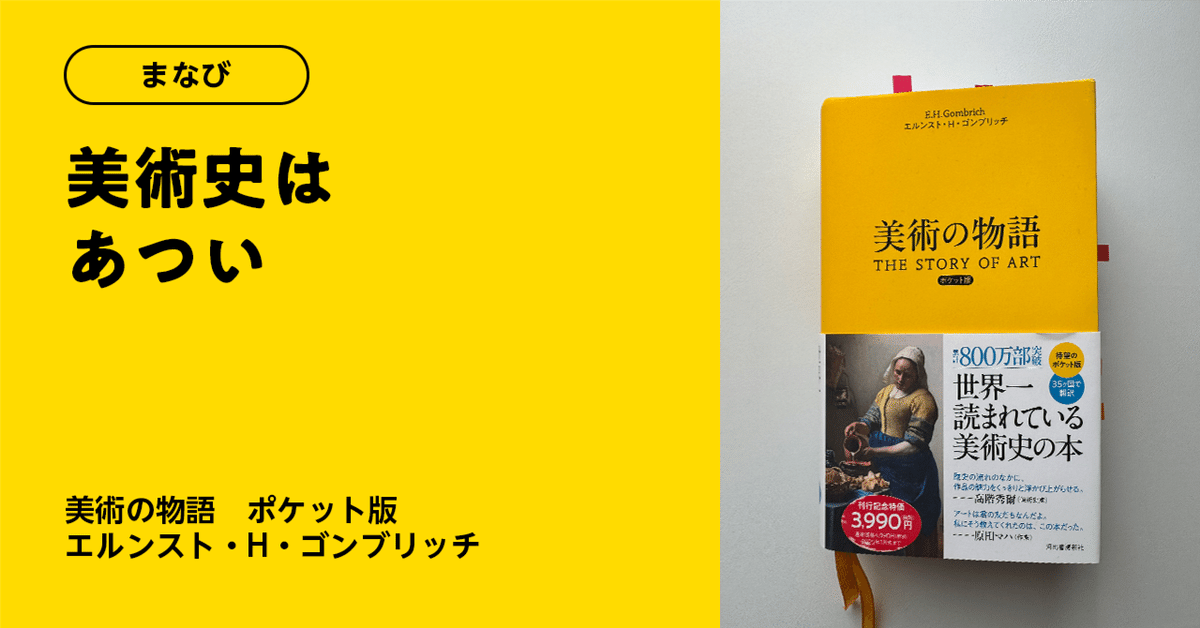

今回読んだ本

タイトル:美術の物語 ポケット版

著者:エルンスト・H・ゴンブリッチ

初版:1950年 ※ポケット版は2024年

美術史は厚い。

「『世界一読まれている美術史の本』なんだ、初学者でも読みやすそうじゃん!」と安易な発想でジャケ買い注文したところに、コロコロコミックくらいの厚さで文字がミッチミチに詰まった本が届いたので、ビギナー狩りされた感がかなりありました。

ただ、読み始めれば、美術の"物語"という書籍タイトルの通り、歴史の事実を述べるだけではなく、ストーリーとして人や出来事を繋げて伝えてくる展開にすぐに引き込まれ、自分もその一端を担える(かもしれない)興奮を覚えました。

学び・気づき

今自分が置かれている立場(時代)の面白さ

ざっくり美術の歴史を知った今、自分が美術史においてめちゃめちゃ面白いターニングポイントにいるのではないかと感じました。具体的には、AIの発展というタイミング。写真の誕生によって、それに対する美術の意味や立ち位置が問われて印象派の誕生に繋がっていったように、反美術という美術界内の作用ではなく、AIという外界からの影響によって生まれる「美術の役割とは」みたいなおあつらえ向きの大きい課題がある。これが自分が元気に生きている時代に用意されているのは、本当にラッキーな気がしています。後世から見た時に、今の時代になされた試行錯誤の作品はどう転んでいてもきっと面白い。今見るとウィルスミスが手づかみでパスタを食っていた初期のAI動画はまじで面白い。

今つくられている"何か"から将来美術史の新しい章が始まると思うと、めちゃめちゃ面白い!!まだその"何か"をつくりたいといえるほど驕ってはいないけれど、夢をもてる時代なのは本当に恵まれている。

「残す」大切さ

あと…「残す」ことは超大切なんだと知りました。現存していないものについて歴史を語るのは難しい。これまで作品はデジタルでいいじゃんって思っていたけれど、「残ったものが歴史になっている」なら、壁画や彫刻、紙など物理的に残る/残りやすい素材でつくる方が「残す」上では有利。長く形に残る作品をつくりたくなりました、石とか金属とかつかって。美術史を変遷する未来人たちに無駄なノイズをたくさん残したい、ヴォイニッチ手稿みたいな。未来人を笑かしたい。