act10 : Sun. Dec. 24th

◀第1話 act1 : Sun. Dec. 17th から読む

ぶつん、と。終わりを告げる音がした。

世界にノイズが散らされる。

音と光の錯綜は、激流となって感覚を焼いていく。

「──っ、あ、ああ、」

どこかで誰かが呻いていた。哀しそうに、叫んでいた。

「──ああああああああああああ!!」

頭の内側が、膨れ上がって破裂しそうな錯覚。

ひび割れそうなほどに鋭い痛みが、身体の中心に走った。

「大丈夫!?」

身体が揺れる。

いや、揺すられているのだと気付く。

目の奥で七色の火花が散り、明滅する。

けれど、それも少しの間のことで、すぐに鎮まった。

視界はお世辞にも良いとは言えない。

曇ったガラス越しにものを見ているような感覚がある。

それでも、まだ大丈夫だ。凛の顔は、はっきりと見えるのだから。

「……平気だよ」

心配げな表情を浮かべる凛に、笑いかけてみせる。

目と鼻の先に、彼女がいる。

険しかった彼女の顔が、ふっと穏やかになった。

肩口に掛けられた手から力が抜ける。

俺は同じく彼女の肩を掴み、ゆるく引き寄せた。

びっくりした表情が、眼前に迫る。

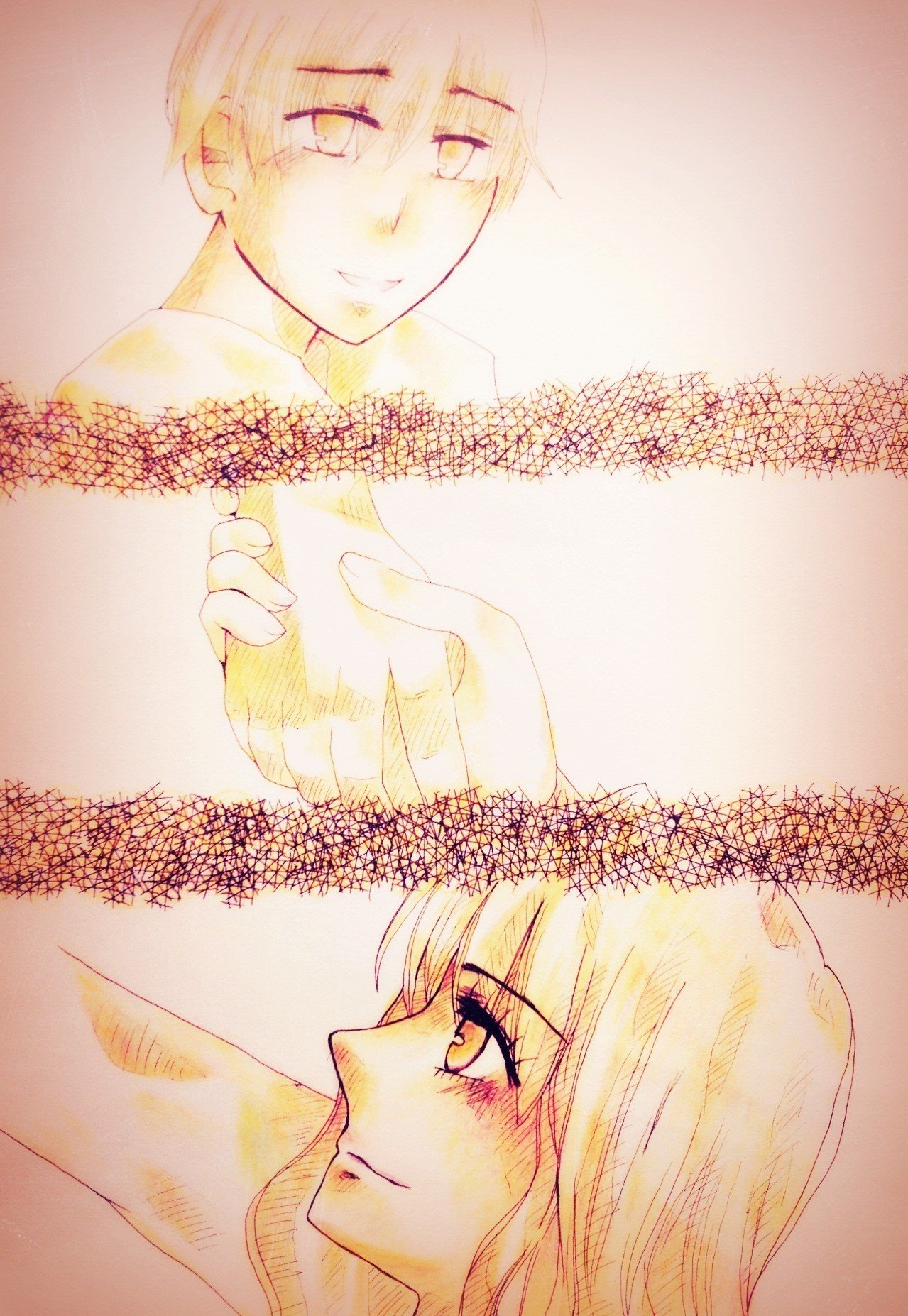

そのまま、そっとキスをした。

唇が少し触れるくらいの、淡い感触──ほんの数秒。

ぽかんとしていた凛の表情が、見る間に紅く染まっていく。

「……不意打ちにも、ほどがあるよ」

「それぐらい元気だってことだよ」

そんなふうに、軽口を叩いてみる。

気恥ずかしさは、意外なほどに感じなかった。

そこには、不思議な充足感があった。

だから、満ちる感情の赴くままに、口を開いていた。

「手脚がパーツだってこと、隠さなくてもよかったのに。

昔の『俺』も言ってたじゃないか。凛は凛なんだ、って」

「……それでも、怖かったから」

俺の身体に繋がれていた機器を外しながら、凛は言った。

安堵とも悲しみともつかない笑みが、そこにあった。

ぜんぶ、私のわがままだったから。

消え入るようなつぶやきは、しかし、はっきりと耳に響いた。

「もう一つだけ──最後に、やらなくちゃいけないことがあるの」

すべてが、終わる。

凛とした声で、彼女はそう告げたのだった。

凛に導かれ、階段を上っていく。

一階フロアに辿りつくと、凛は出口とは逆の方向に歩いていった。

そのまま、突き当たりの部屋に入る。

そこには、先ほどまでいた部屋と同じく、計器や装置の類がひしめいていた。

「ここが、制御室」──淡々とした口調で、凛は言った。

部屋の奥まで進むと、彼女は装置の一つに手を伸ばした。

何かのコードらしきものを打ちこむと、幾つもの液晶画面に光が灯った。

それらはすべて、監視カメラの映像のようだった。

それぞれの画面には、他の部屋や廊下の様子が克明に映し出されている。

「──予想通りね」

凛の視線の先、複数の映像には「人影」が映りこんでいた。

黒装束の人間たち。その手には、筒状のものを携えている。

なぜだろう、彼らの姿に見覚えがある。

いや、実際に俺が見たわけではない。

奴らは、凛の記憶の中にいた。

恐怖と憎悪の感情を伴って、その名前が浮かび上がってくる。

「……傀儡?」

凛が、静かに頷いた。その眼差しは、背後の入り口に注がれている。

「──来る」

彼女がつぶやいた、次の瞬間。

扉が「破裂」した。

轟音が淀んだ空気をつんざき、粉塵が視界を埋め尽くす。

その中から聞こえたのは、荒々しい靴音だった。

とっさに身を伏せる。凛は拳銃を取り出すと、すぐさま射撃に転じた。

ぱん、と乾いた連続音。

撃った向きは足音のする側とは逆だったが、それはおそらく意図的なものだ。凛は威嚇のために撃ったのだ。

果たして、足音はぴたりと止んだ。

「堂崎のお譲さん、話をしようじゃないか」

くぐもった低い声が、部屋に響き渡る。

拳銃を構えつつ、ゆっくりと立ち上がる凛。

俺も同じく立ち上がり、盾となるべく凛の前へと進み出る。

土煙が緩やかに晴れていくにつれ、人影が段々と見えてくる。

その数は──十……いや、二十人ほどか!

各々が携行している筒状のものは、ライフルの類と思われた。

その銃口は、疑いようもなく俺たちに向けられている。

「……私を逃がしたのは、わざとだったのでしょう?」

「ああ、その通りだよ。

正直なところ期待はしていなかったが、予想以上の成果だ。

ひどく感謝している」

「私が警察に駆けこんだら、どうするつもりだったのですか?」

「それはそれで構わなかったよ。

我々の脅威を示すための広告塔として、大きな役割を果たしていただろうね。──まぁ、そんなことはしないと思っていたけれど。そして、結局はその通りになった。そこのドールが警察に通報しようとした時、必死に止めただろう?」

「……盗聴とは、本当に悪趣味ですね」

「盗聴器は部屋に仕掛けた訳じゃないさ。君の右脚へ直に『撃ちこんだ』からね。憶えているかな、市街地で追われていた時だ。あの時撃ったのは、銃弾型の盗聴・発信器でね。最近はそういった変わり種も開発していたんだよ。感度も良好。実用に耐えうるものだと君が証明してくれた」

黒装束たちの乾いた笑いが、一室に響く。

背後に控えた凛の表情を窺い知ることはできないが、気持ちは分かる。

明確に発せられた怒気は、空気を伝って肌に届くほどに。

「さて、本題だ」

凛を挑発するかのように、傀儡は言葉を重ねた。

「そこの『試作品』を引き渡してもらえるかな」

「……警察に通報したあなたたちが、それを言いますか。

てっきり、見切りをつけたものと思いましたよ?」

皮肉めいた凛の言葉に、傀儡の先頭に立った男がわざとらしく肩をすくめた。

「それは、条件を呑まなかった君たちが悪い──どのみち助けようとは思っていたんだよ。本当に連行されていたらね。でも君たちは運よく逃れることができた。あまつさえ、車をつかまえて街の外へ出るとはね」

別の男が、さも愉快そうに笑い声を上げた。

「完全に予想外だったよ。途中で脚パーツは換装してしまうし。おかげで手間取ってしまったが──この施設を見つけることができたのも、今となっては嬉しい誤算と言うべきだろう」

女の声が、重なった。

「あなたたちは、もう何処へもいけない。

──ならば、また私たちのもとへ戻るほうが得策ではなくて?」

「お断りです」

凛は、即答していた。

断固たる意志を滲ませて、傀儡の誘いを否定した。

受け答えを聞く限り、凛に臆した様子はない。

だが……表面上は均衡を保っているものの、状況は圧倒的に不利だ。

武器を持っているとはいえ、こちらは拳銃たった一丁。

対して、向こうはライフルで、それも全員が所持している。

戦力差は一目瞭然だった。畳みかけられれば、ひとたまりもない。

組織の人間が、こちら側に一歩を踏み出した。

どうする──そう思った瞬間、こめかみに固いものが押し当てられた。

「それ以上近づけば、このドールを撃ちます」

氷を思わせる冷たさで凛の声が響き、黒装束の集団がぴたりと動きを止める。

「ずいぶんと強気なんだね、お譲さん」

「……あなたたちは、私たちを殺せないでしょう? 特に、このドールは。

でもね、渡したりなんかしない。そうするぐらいなら、壊すまで。

そして、私も一緒に死にます」

毅然とした調子で、一語一語を確かめるように言った。

けれど、銃口は揺れていた。

俺の肩に乗せられた片方の手は、もっと震えている。

「ごめんなさい」と、耳元でかすかな声がした。

「そうだな、確かに殺せない。

しかし、それは君も同じだろう? 君はそいつを壊せない」

「そんなこと……ない!」

「いいや嘘だ。壊すどころか、傷の一つさえつけたくないのだろう。

でもね、私たちは逆なんだ」

あざ笑うかのような声音とともに、男が手を掲げる。

それを合図に、傀儡の面々がライフルを構えた。

「あいにくと、中枢部が壊れさえしなければ問題はない、という方針でね──」

刹那、脇腹を熱いものが貫いた。

全身からふっと力が抜け、衝撃に引っぱられるようにして仰向けに倒れ込む。

反射的に手で腹を探る。そこには、ぽっかりと穴が空いていた。

押さえた手から、だらりと何かが垂れ出した。

それは、内蔵ではなく灰色のチューブだった。

傷口からは、血の代わりに小さな火花が飛び散っている。

あまりの痛みに、意識が遠のきかける。

凛の顔が、狭められた視界の隅に映った。

彼女は、魂を抜きとられたかのように俺を凝視していた。

その表情が、瞬時に憤怒へと染まり──

「あ──ぁあああああっ!」

唸り声ともに、拳銃が組織へと向けられた。

そして、銃声。

しかし、それは凛のものではなかった。

彼女が引き金に指をかけるよりも先に、相手のライフル弾が拳銃を吹き飛ばしていた。

拳銃が床に落ちる鈍い音と、凛の悲鳴が同時に上がった。

だが、それも瞬時に複数の銃声に掻き消される。

彼女の脚に、組織が一斉に銃撃を開始したのだ。

連続する発砲音。人工皮膚が剥がれ、瞬く間に疑似筋肉が露わになっていく。

凛がよろめき、背後の装置に倒れかかる。

とっさに手をかけて体勢を戻そうとするものの、もう脚は支えになっておらず、ずるりと腰を落とした。

「──茶番は、終わりだ」

高らかに投げかけられた声が、絶望的なまでに重く反響した。

状況は決した。完膚なきまでに打ちのめされた。

……俺たちは、敗北したのだ。

それなのに……凛は、叫んだ。

「まだ……まだっ!!」

彼女の握り拳が、装置の盤面に叩きつけられる。

と、同時に、がちりとスイッチが入る音がして──

間髪いれず、シャッターが俺たちと組織の間に降りてきた。

「なっ!?」

これには、さすがに相手も意表を突かれたらしい。

慌てたようにこちらへと駆け出すが、

シャッターの降下速度にはわずかに追いつかなかった。

ずしり、と重厚な音とともに、俺たちと組織は隔てられる。

障壁の向こう側で、銃声が幾重にも鳴り響く。

目の前の銀色の壁に、弾がめりこんだような小さな突起が浮かび上がった。

「聞き分けのないお嬢さんだ……悪あがきも、いい加減にしたらどうだね!」

苛立ちにまみれた怒声が、鮮明に聞こえた。

声がよく通るということは、それだけ壁の厚さが薄いということだ。

俺は力を振り絞って身体を起こす。

ぎこちない動きだが、まだ立ち上がることはできそうだ。

人間であれば致命傷であるはずの傷だが、今ばかりは機械の身体に感謝するしかない。

「……凛」

俺の呼びかけに、凛はうっすらと微笑む。

その額には玉のような汗が浮かんでいて、呼吸はひどく荒い。

生身の部分に傷を負っていなかったことが、唯一の救いだった。

壁越しに、何度目か分からない銃声が矢継ぎ早に鳴った。

壁の突起が数を増していくが、不思議と破られることはなかった。

「薄くて柔らかい、っていうのが売りの耐火壁らしいの。

防弾効果があるのは意外だったけれど」

落ちつき払った様子で、凛は淡々と告げた。

穏やかな瞳。そこには焦りも怒りもない。

そこに宿していたのは、静かな諦めとでも言うべきものだった。

凛が大きく息を吐き、モニターへと視線を移した。

十数個もの画面には、施設の部屋や廊下と思しき光景が映っている。

そして、その中では黒衣をまとった傀儡の人間が動いていた。

誰もが一様に、降ろされた耐火壁へと発砲している。

しかし、やはり効果は薄いようで、混乱している様子が窺えた。

「籠城のつもりか?」

相手から寄越された台詞にも、先ほどまでの余裕は感じられなかった。

「上手く閉じ込めたつもりだろうが、それは君たちも同じだ。

こんなことをして、どうやって逃げようと──」

「勘違いしないで」

放たれた言葉に、組織の口上はぴしゃりと遮られる。

凛は大きく息を吐き──それから、声を張り上げた。

「よく聞きなさい、傀儡!」

きん、と部屋中に声が反響した。

スピーカーを通して増幅された大音声が、全館に行き渡るのが分かった。

「私は逃げるつもりなんてない! 生きるつもりだってない!

だってもう、私は彼と交わっているから。──何度も、何度もね。

すでに、ウイルスは身体を蝕んでいるのだから」

各モニターには、うごめく工作員たちの姿が映し出されている。

十数個のディスプレイを見据え、凛は再び叫んだ。

「そして、あなたたちを逃がすつもりもない!」

「……はっ、このまま餓死するつもりかい!」

耐火壁の向こうから、銃声に混じって野太い声が響いた。

「まさか。そんな悠長なことをしてたら、壁が突破されてしまうもの。

もったいないでしょう?

せっかく、あなたたちをこうやって捕まえることができたのだから」

凛が不敵に微笑む。表情に余裕すら漂わせながら、彼女は淡々と告げた。

「父は、あなたたちの計画を知っていた。身の危険を感じてもいた。

だから……私に言いつけを残していたの。

自分が死んだら、この施設を処分するように、とね。

祖父の代から、ここには自壊装置が取り付けられていたんだって。

──あとは、装置を作動させるだけでいい」

その宣言が、傀儡を焦らせたのか。

銃撃の度合いが、ひときわ激しくなった。

しかし、やはり壁は破られないままだ。

その様子を満足そうに眺めながら、凛は言葉を続ける。

「あなたたちに拉致されたおかげで、遅くなってしまったけれど……

やっと、約束を果たすことができる」

一息の間を置いて。

「──さようなら」

凛の手のひらが、宙に翻った。

瞬間、地を揺るがす爆音が、足の底から鳴り響く。

さながら獣の咆哮のように、空気をびりりと震わせた。

瞬く間に照明灯が落ち、暗闇が辺りを包んだ。

腕に凛を抱え込みながら、床に倒れる。

同時に、その床も崩れ落ち、まるで宙に浮いたような錯覚を覚えた。

だが、すぐに叩きつけられるような衝撃が全身を襲う。

何かを刺されるような──あるいは殴りつけられるような──諸々の痛み。

音が遠ざかり、ほどなくして思考は途切れた。

──光の点が、遠くで輝いていた。

黒で塗りつぶされた視界に、一筋の明かりがぼんやりと差し込んでいる。

ここは死後の世界だろうか。

いや、俺はドールだったっけ。

ヒューマノイドも、壊れたら天国に行けるのだろうか。

取り留めのないことを、頭の片隅で思う。

暗くて何も感じなくて──天国か地獄かと言えば、おそらくは地獄なのだろう。

そういえば、誰か近くにいたような気がする。

でも、思い出せない。

とても大事な人だったような。とても大切な人だったような。

……どうしてだろう、思い出せなかった。

何気なく光へと手を伸ばす。

こんな暗いところは嫌だ。

埃っぽくて、冷たくて、とても痛くて──

そこで、俺は気付かされる。

無感覚だったはずの身体が、刺激を感じている。

そう意識した途端、刺激の洪水が頭の中心になだれ込んできた。

「ああぁああああ!」

杭を打ち付けられたような、あるいは刃物で刺し貫かれたような、痛み。

奥歯を噛みしめ、声を殺す。

あまりの激痛に、どうにかなってしまいそうだった。

しかし、皮肉にも、痛みによって意識が徐々に覚醒していくのが分かる。

──ぼんやりとした光の輪郭が、はっきりとした形を持つ。

暗闇のなかにあって、それよりも色彩の淡い黒。

よくよく見れば、崩れかけた壁の合間から、藍色の夜空が覗いている。

その中心に宿る光は、満月だった。

醒めきらない思考のまま、反射的に辺りを見回す。

周囲は瓦礫で埋め尽くされていた。

背中には砂利の固い感触。埃にまみれた冷気が、鼻の奥を殴りつける。

──そうだ、ここは、あの世なんかじゃない。

頭の底から、泡のように記憶の断片が浮かび上がる。

山の奥、研究所、組織、襲撃、爆発、「さようなら」。

……凛。

……そうだ、凛は、どこだ?

辺りに目を凝らしてみる。

月明かりが頭上から注いではいるものの、視界はいまだ不明瞭だ。

目が慣れるにつれ、やがて炙り絵のように、鉄骨や崩れた壁の連なりが露わになる。

ほとんど直線で構成された無機的な世界の中で、異質な輪郭が浮かんだ。

数メートルほど離れた場所──

コンクリートと鉄筋の残骸で狭められた空間に、人がいた。

地面に広がっている長い髪。

見覚えのある服装。

それは、俺とアルミが買ったもので。

「──凛!」

彼女のそばへと近づこうとしたところで目眩を感じ、ぐらりと身体が傾いた。

無意識に左手をつこうとしたが、そこに手の感触は存在しなかった。

そのまま、横顔をしたたかに瓦礫にぶつけてしまう。

良からぬ予感が背筋に走った。

左手を持ち上げようとすると、目の前に一本の棒が見えた。

その先からは、シリコンと細かな配線の束がぶら下がっている。

皮膚が申し訳程度についていなければ、これを「人体」だと思いはしなかっただろう。

俺は、左肘から先の部分を失っていた。

爆破の衝撃か、もしくは落下物とともに持って行かれたか……。

右の腕は辛うじて無事だった。

すぐさま身体の隅々に右手を当て、損傷の有無を確かめていく。

胴体は無残なものだった。

不自然に陥没している個所や、こそぎ取られたように皮膚が剥けている部分ばかり。

背中に手を回せば、何かの機具の破片らしきものが浅く刺さっていた。

再び、視線を前に戻す。

姿勢を低くして、凛に一歩ずつ歩み寄る。

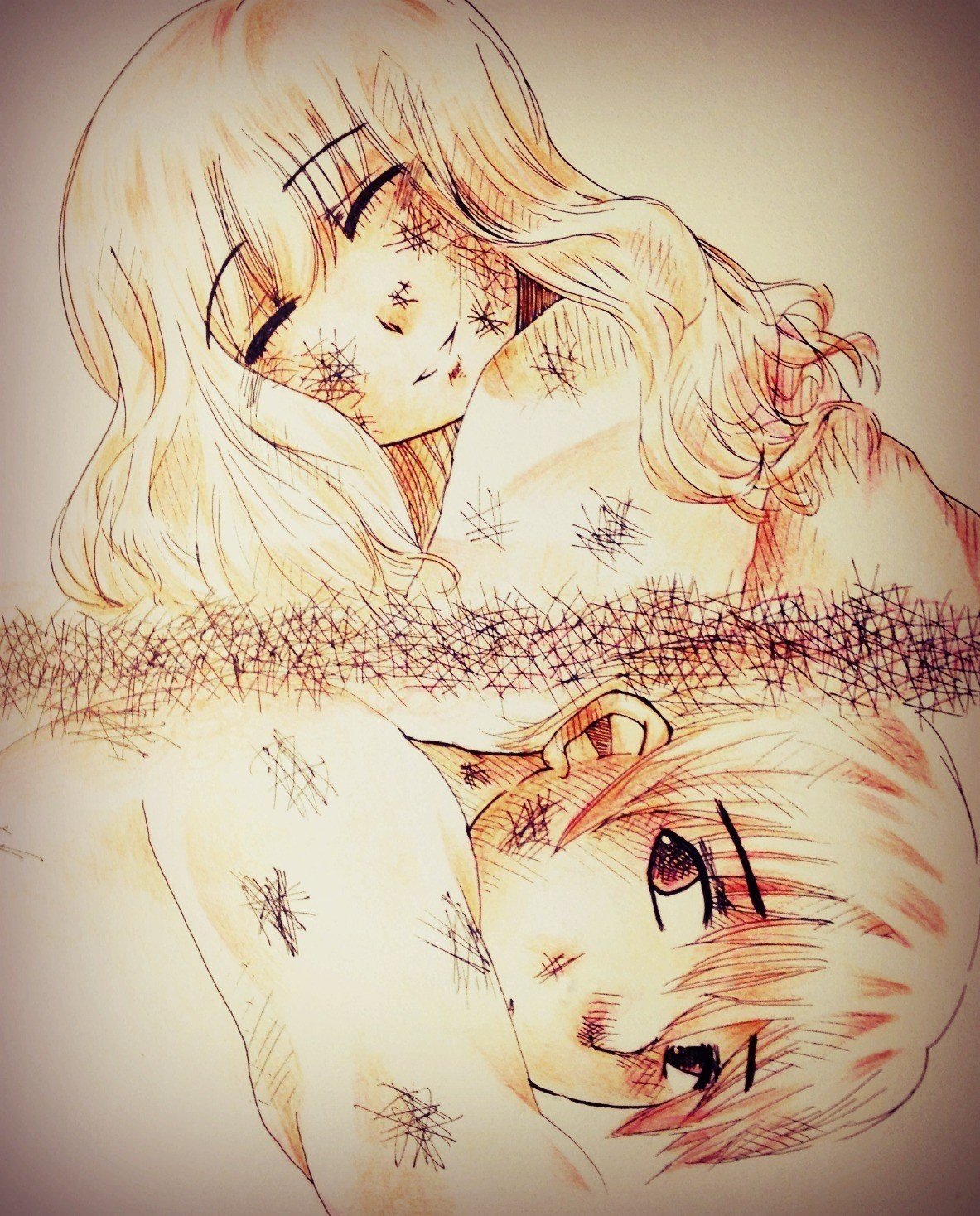

仰向けに倒れている彼女。髪が顔にかかり、その表情は読み取れなかった。

「──凛! ──凛!!」

覚えず、声を張り上げていた。肩に手を掛け、心もち強めに揺する。

「……う、ん」

小さく開いた唇の端から、吐息混じりの声が漏れる。

かすかに開いた目は、泳ぎながらも俺の姿をとらえていた。

「──ごめんね」

凛は儚げに笑っていた。薄く差し込んだ月光が、彼女の顔を淡く照らす。

濁った冷気に、白い息がふわりと散っていった。

「大丈夫……ほら、穴がある。あそこ、見えるだろ?

俺たちは勝ったんだよ。

外に出て、山を降りて……とにかく、ここから離れよう」

そう言って、ふと視線を巡らせたところで。

わずかばかりの安堵は、あっけなく打ち崩された。

……彼女の脚が、見えなかった。

幾重にも積み重なった鉄柱とコンクリートが、凛の大腿部にのしかかっていた。

「──くそっ!」

力任せに押しのけてみようとするが、

幾重にも重なった瓦礫はびくともしなかった。

分かりきっている。片手だけではどうしようもない。

いや、おそらくは両手であっても動かせなかっただろう。

「あのね、テツくん──もういいよ、いいんだよ」

凛の声を背中で受け止めながら、なおも右手に力を込める。

悔しかった。諦められなかった。

微動だにしない瓦礫を前に、俺は抵抗を試みていた。

たとえ、それが無駄なあがきと分かっていても。

どうにかなると信じていたかった。

しかし、凜は抑揚のない声でそっと告げたのだった。

「私の脚、壊れちゃったみたい。

感覚がね、全然ないの。だから」

「…………!」

その時、不意に視界が揺れた。

全身からふっと力が抜け、横顔から地面に叩きつけられる。

倒れたのだ、と遅れて理解した。

起き上がろうとするが、身体は動いてくれない。

この感覚は、今までにも何度か体験したことだった。

体温が失われていくような。

それでいて、身体が宙に浮かび上がるかのような。

けれど、今回は特に「重症」だった。

無機物の四肢が、プログラムされた意識が、盛大に不平を訴えていた。

錆びついたかのような重さを感じながら、ぎこちなく首を横たえた。

目と鼻の先には、凛の顔がある。

彼女もまた、顔を横に向けていた。

「もう、あなたは、限界で……

だから、これ以上、頑張らなくていい」

呻くようにして、凛が口を動かす。

一つ一つの言葉が、圧倒的な重みをもって、がらんどうの頭を叩いていった。

終わり、なのか。 ──死ぬ、のか。

認識は漠然としていて、現実味の欠片も感じられない。

感慨というほどの感慨もなかった。ただ、虚しかった。

「もう十分だよ、ありがとう」

寒空を思わせる、静かな笑みがそこにあった。

一呼吸おいて、彼女は再び口を動かす。

そして一言、歌うように告げた。

「だからね──ここで、二人で壊れよう?」

一瞬、耳を疑った。

その言葉が意味するところを察して、凛の目を凝視する。

「気にしないで。……言ったでしょう? 『逃げるつもりはない』って」

凜の左手が伸び、俺の頬に乗せられた。

所々が剥げかかった、ぼろぼろの手。

関節の欠けた不揃いな指が、愛おしむように頬を撫でた。

その感触さえも……すでに、遠い。

きっと、凜も分かっている。それでも、彼女は微笑んでいた。

「もう、未練なんてないんだから。このまま……一緒に……ね」

「……いっしょ、に……」

これまでの思い出が、走馬燈のように駆け巡った。

俺の記憶。

植え付けられた、レプリカとしての過去。

そこに在るのは、佐藤哲の想いだ。

──みんな、「俺」を残して去っていった。

──独りぼっちが寂しくて。遺されることが悲しくて。

──ずっと、一緒にいたかった。

凜は、ともに「壊れて」くれるという。

それは、とても素晴らしいことのように思えた。

そうだ、きっとこれは望まれたことで……。

(……望まれたこと、だって?)

胸の奥で、小さく声が反響する。

ふいに灯された、一つの問い。

誰が望んだ? 彼が──佐藤哲が?

これが、本当に彼の望んでいたことなのか?

何より、彼の記憶を受け継いだ俺自身が……こんな結末を許せるのか?

胸の奥底に宿った灯は、徐々に火勢を増していく。

身体の芯から、熱が四肢へと伝うのを感じた。

……いける。まだ、俺は動くことができる!

持てる力を振り絞り、右手を地に押しつけて、身体を起こしていく。

唸りをあげて、全身の金属骨格が、疑似筋肉が駆動する。

頬にかかっていた凜の手が、緩やかに離れた。

「……どうして」

彼女の目が、驚愕に見開かれる。

なぜ、まだ動けるのか。

なぜ、まだ動こうとするのか。

瞳の奥の光は、雄弁にそう語っていた。

「……凛、俺は満足なんてしちゃいない。

ここで終わろうなんて思っていない。

何より……凜を死なせたら、俺は俺自身を許せない」

凜は沈黙していた。ただ、じっとこちらを見つめていた。

やっとのことで上半身を起こし、俺は凛に笑いかけてみせる。

「それにさ、前の『俺』だって願っていたはずなんだ。

……凜には生きていて欲しい、って」

天を仰ぐ。もともと天井だったであろう壁には、大きな亀裂が走っていた。

その隙間からは、依然として満月が見え隠れしている。

遠目に見ても、ゆうに人ひとりは通れる大きさだ。

しかも幸運なことに、その亀裂のそばには幾つもの建材が積み重なっており、さながら階段のように足場が形成されているようでも。

それを上っていけば──きっと外へと出られるだろう。

ただ、凜は瓦礫に脚を挟まれている。

ここから動くことは不可能だ。

たとえ、どうにかして脚を引きずり出すことに成功したとしても、

彼女の脚はすでに使いものにならなくなっているはず。

彼女を支えて外に出るか?

……いや、駄目だ。

そもそも、満身創痍のこの身体では、彼女を支えることは叶わない。

加えて、俺に残された体力はほとんどゼロに近いのだから。

八方ふさがりの状況のなか、俺は必死で思考を回転させる。

すでに、睡魔にも似た倦怠感が意識を覆い始めていた。

残り時間の少なさに、焦りは募り、余計に思考が鈍っていく。

どうすればいい? 考えろ、考えるんだ。

俺に、何ができる?

自分の身体を、改めて眺めてみる。

傷だらけのパーツ。ドールである自分。

左腕からは、無惨にもソケットが覗いていて──

「……ふっ、はははっ!」

思わず、俺は笑っていた。凛の目が、不安そうに細められる。

彼女からすれば、俺が狂ったかのようにも見えたことだろう。

心配ない、思考はまだ正常だ。

大事なのは、現実を見据えること。

己が何者であるかを自覚すること。

ごく簡単な事実を再認識するに至り、思考の霧が晴れていくような心地がした。

「ああ……そうだよ。──俺は『人形』だったじゃないか!」

記憶を手繰り、とっさにポケットを探ってみる。

固いものが手に触れる感触に、頬が緩むのを抑えられなかった。

出てきたのは、折り畳み式のナイフ。

マンションを離れる際、せめて護身用にと思って持ち出してきたものだった。

「……テツ、くん?」

俺は凜の足元に身体を寄せる。

彼女の大腿部は、鉄骨やコンクリートに挟まれていたものの、

足の部分は瓦礫の直撃を免れていた。

積もった瓦礫の欠片を取り払い、足裏に目を走らせる。

そこにあるのは、見慣れたエンブレムだ。

パーツ着脱の手順も、今なら分かる。

そう、山道でアルミが見せてくれたのだから。

彼女の鮮やかな手つきを脳裏にシミュレートしつつ──

祈るように、足裏のエンブレムを一息に押した。

かちり、と。

聞き覚えのある音がする。

会心の手応えを感じ、次いで両太ももを回転させる。

すると、意図した通り、凜の脚パーツが外れたのだった。

「よし……できた。あとは……」

今度は自分の番だ。両の足に手をかけ、裏を見る。

しかし、俺の足裏にエンブレムは刻まれていなかった。

駄目もとで土踏まずのあたりに指を押し込んでみたが、

パーツが外れるような感覚は一向に訪れなかった。

さすがは「人間」としての運用を目的としたドールというべきか。

一般的なドールとは違い、カスタマイズを前提とした造りにはなっていないようだった。

「……だったら、無理にでも外すしかないよな」

俺はナイフを展開させる。

ぱちん、と小気味よい音を立てて、鋭利な刃が現れた。

自分の太腿に目を移し、刃を入れるべき場所を見定める。

ドールパーツ自体は頑強なものだ。

それは人間で言うところの「骨格」の役割を当てられているからであって、

周囲を取り巻く疑似筋肉はそれほどの強度を持たない。

ここ数日で酷使され、さらに銃撃を浴びたともなれば、その強度は格段に落ちているはずだった。

凜の脚の「継ぎ目」を参考にしながら──

ゆっくりと、しかし確実に、力を込めて刃を食い込ませる。

間を置かず、ぶちぶちぶち、と繊維が断ち切れていく手応えがあった。

「やめて……っ!!」

凜の叫びが木霊する。

「いいんだよ……もう、いいんだよ!!」

意に介さず、ナイフを握る手に体重を乗せた。

がちり、と刃が何かに遮られる感触。

上から覗き込むと、銀色の連結部が見えた。

間違いない、これがソケットだ。

その堅い塊を軸にして、刃を回転させていく。

ほどなくして、ソケットを残す形で、疑似筋肉を切断することに成功した。

続けざまに、銀色の連結部にナイフを突き立てる。

そのまま力を注ぎ、ねじり込んでいく。

抵抗が消えた瞬間、キン、と高音を残して「脚」が落ちた。

──ソケットが、ようやく外れたのだった。

片方の脚にも、同様の処置を施していった。

一度実行してみれば、後は簡単なものだった。

凜は、呆然とした様子で一部始終を眺めていた。

ようやく両の脚を外し終わったところで、俺は言った。

「ドールパーツは統一規格で、互換性があるんだよな?

断面の大きさがぴったり合うかは分からないけれど……

少なくとも、「装着」はできるはずだ、そうだろう?」

「そんな──」

俺が何をしようとしているのか、その意図を凜は十分に理解しているはずだ。

けれども、彼女は首を横に振る。

その表情には、拒絶の意志が滲んでいた。

俺は自分のものだった「脚」を持ち上げながら、淡々と言葉を紡いだ。

「大丈夫、凜なら山を下りられる。

俺の身体はぼろぼろだけど、まだ、この脚だけは使いものになる。

……『壊れる』のは、俺だけでいい」

最後の言葉を言い終えると同時に、彼女の手が俺の手を掴んだ。

「だめだよ……だめなんだよ……!」

声には、嗚咽が混じっていた。

きつく目を閉じ、背を震わせながら──幼い子どものように泣いていた。

「頼むよ、凜」

「……だめ、だよ……」

「……どうして?」

「だって、私は!

あなたを勝手にドールにして……

自分のために、自分のエゴであなたに無理を強いて……

だから……もう、生きる資格なんて……」

「じゃあ、俺のエゴも聞いてくれるかな……?

それで、おあいこだよ」

精一杯の笑みを浮かべて、言った。

「生きて、生き抜いて……俺を、また起こしてほしいんだ」

・・・・・・・・・

そうだ、ヒューマノイドにとってバッテリー切れは『死』じゃない。

言うなれば『眠り』だ。

けれど、いつ目覚められるかは分からない。

凜は、俺のバッテリーがオーダーメイドであると言っていた。

しかし、堂崎氏が亡くなり、研究所も潰えた今となっては、

その技術を復元するのもおそらく困難なことだろう。

凜が生きている間に完成するという保証は、どこにもない。

いや──別にこの身体でなくてもいい。何だっていいんだ。

「佐藤哲」の外見を持った精巧なドールじゃなくていい。

旧世代の工業用アンドロイドでもいいし、ペットロボットでも構わない。

また、そばに居られるのなら。

「それに、鈴木にも借りが残ってるしさ。

アルミの脚パーツ、きちんと弁償しなくちゃだし」

鈴木は言っていた。

パーツを「譲った」のではなく「貸した」のだと。

できることなら、また会いたい。

アルミにだって、改めて礼を言いたいんだ。

「でも……私が助かったとしても、『テツくん』は……

見つかれば処分されるかもしれないのに……!」

「……たぶん、大丈夫だよ。

政府にしてみれば、俺は大事な『研究資料』でもあるわけだから。

そこを強調すれば、スクラップにされる可能性は低いんじゃないかな」

率直に言えば、まったくの当て推量だ。

凜の記憶をもとに推測してみただけのことで、確証はない。

彼女の言う通り、処分される可能性のほうが高いのかもしれない。

それは悲しいことだけれど……その時は、その時だ。

「廃棄処分されるかどうかに関わらず……

新型ドールの全容については、世間に公開してほしいんだ。

俺みたいな『兵器』は存在しちゃいけなくて。

やっぱり……ドールはひとに愛されるべきものだと思うからさ……」

模造されたこころでも、ひとを想う気持ちに偽りはないのだから。

それは、誰の言葉だったか──もう、思いだせないのだけれど。

俺の記憶領域に、きちんと刻み込まれている。

その言葉に従うならば、第一に優先すべきは凜の未来をつなぐことなのだ。

「だからさ、先に歩き出してほしいんだ」

「ずるいよ……そう言われたら、そんなふうに頼まれたら、

断ることなんて……」

「それでいいんだよ。これは俺の『エゴ』なんだから」

かすれ消えそうな声を振り絞る。

滲む視界のなか、やっとのことで言葉を継いだ。

「この脚は、凜とまた歩くための脚なんだから」

凜が、そっと手を離した。

埃で黒みがかかった頬に、涙の跡が幾筋も残っていたけれど。

その瞳は、もう濡れてはいなかった。

瓦礫にもたれかかりながら、彼女に俺の「脚」を接いでいく。

しかし、思い通りにならない右手のせいで、うまく接合することが出来ずにいた。

その時、不意に右手が覆われた。

凜の手のひらが重ねられ、ソケットがゆっくりと、しかし着実に差し込まれていく。

やがて、固い手応えがあった。

同時に、かちり、と音が鳴る。

それは確かに、カスタマイズが成功した証で。

断面のサイズには多少の差があるものの、幸運にも許容の範囲内と言えた。

そのまま、俺たちは「癒着」を待つ。

時間はほとんど残されていなかった。

俺のエネルギー残量のこともあったが、それ以上に深刻だったのは……。

「……まずいな」

天井から、小ぶりの石盤が一定の時間間隔で剥がれ落ちていた。

それだけじゃない。

頭上からは軋むような音が絶え間なく響き、その間隔も狭まっていた。

研究所が爆破されたことで、地盤が緩くなっていることは想像に難くない。

さらに、ここ数日降り続いた雪のため、

山あいでは積雪もかなりの量になっている。

降り積もった雪の重みに、脆くなった建築基盤が悲鳴を上げているのだ。

辺りを見渡せば、折り重なった倒壊物の隙間からは土砂が流れ落ちていた。

「脚……つながったみたい」

凜の口調にも、どこか弱々しいものが漂っていた。

躊躇している様子が、手に取るように分かってしまう。

ここにきて、彼女の内に迷いが生まれたようだった。

崩落によって俺が本当に「壊れて」しまうことを危惧しているのだろう。

そして、その予想は当たる公算が大きい。

傷だらけの身体と、衰弱しきった意識。

そこに崩落ときては、中枢への深刻なダメージは免れないだろう。

「死」が実感をもって、思考を蝕み始める。

凜のそばに、少しでも長く居たいと思ってしまう。

──でも、もう、離れなければならない。

「……頼んだよ」

やっとのことで、それだけを口にする。

未練をぬぐって、精一杯の笑顔でもって。

凜は頷くと、緩慢な動きで立ち上がる。

疲労のためということもあるだろうが、

やはりパーツの接合面の差違も少なからず影響しているのだろう。

凜が意を決したように背を向けた、ちょうどその時だった。

突如として、頭上で轟音が響いた。

仰ぎ見た時には──金属柱付きのコンクリートの塊が、眼前に迫っていて。

「ぐっ……!」

避けられるはずもなく、衝撃とともに視界が地面にねじ伏せられる。

胴のあたりに直撃したらしく、痛みは熱に替わって回路を震わせていった。

「テツくん!」

声に顔を上げると、凜が振り返ってこちらに駆け寄ろうとしているのが見えた。

「離れろ!」

反射的に声を張り上げると、凜は雷に打たれたように立ち止まった。

その手前に、土砂と瓦礫がばらばらと降りかかる。

それでもなお、凜はなかなか動こうとしなかった。

「早く──離れて──行くんだ!!」

声の限りに、叫びを上げる。

ほんの一瞬の哀しげな表情。

しかし、それもすぐに締まったものに変わる。

そうして、今度こそ彼女は踵を返して駆けだした。

……ああ、それでいいんだ。

徐々に小さくなる凜の背中を、目で追った。

身体は、いまだに火照っていた。

しかし、今この瞬間に湧き上がってくるのは、痛みとは別の熱を帯びたものだ。

凍てついた身体にみなぎる意思。

唸りを上げて噴き出してくる感情。

まだ終わらない、終われない。もう少しだけ、時間がほしい。

せめてこの気持ちを、そのままに届けたい。

後悔でも恨みでもなく。たった一言でいい。

ごちゃごちゃでぐちゃぐちゃで、全身を満たすこの想いを。

──全部きみに伝える言葉が、欲しい。

こんな時、何を言えばいいのだろう。

その答えは、すぐには思い浮かばなかった。

「彼」は……佐藤哲ならば、どんな言葉をかけるのだろう?

意識の矛先は、かつての「俺」に向かう。

(これで、よかったんだよな……?)

彼女に生きることを強いた、自分の選択。

それが正しかったのかどうか、迷いは消えなかった。

でも、凜と心中することは、望んでいなかったはずなんだ。

それは「声」が示してくれた。たぶん、あの声は「佐藤哲」の意志なのだろう。

(あんたなら──凜になんて言うんだい?)

耳を澄まし、思考を沈ませた刹那だった。

──ありがとう──

胸を内側から震わせるような、そんな声が、聞こえた気がした。

……ありがとう……?

応えるように、繰り返した瞬間。

込み上げてきて、溢れ出して。

もう、どうしようもなかった。

造ってくれて、ありがとう。

そばに居てくれて、ありがとう。

何よりも……生きてくれて……ありがとう。

本当に……ありがとう。

ありったけの、持てるだけの想いを詰め込んで。

凜に向かって叫んだ、つもりだった。

「────────!」

振り絞ったはずの声は、音にさえならなかった。

喉の奥から、冷え切った空気が漏れ出ただけだった。

ああ、もう、届かないのか。

でも、それでいいのかも知れない。

中途半端に聞こえてしまえば、優しい彼女は戻って来てしまうかもしれないから。

その耳に届かないのなら、せめて。

遠ざかる背中を押してほしい。

おぼつかない脚を支えてほしい。

今は、聞こえなくてもいい。

また会えるその時に、改めて言えばいいのだから。

今の俺に出来ることは。

俺の世界が尽きる前に。

目に映るすべてを刻もう。

彼女への想いを焼きつけよう。

──ああ、どうしてだろう。

身体は痛くて仕方ないのに。

こころはとても穏やかだ。

ありがとう

あ りがとう

あ り がとう

あ り が とう

あ り が と う

外へと這い出たところで──

背後から轟音が鳴り響きました。

振り返ると、洞穴のように口を開けていた亀裂からは、f砂塵が吹き上げられていて。

瞬く間に周囲を取り巻かれ、視界が白く覆われました。

足下に目を凝らし、両の脚を交互に踏み出します。

乱れ重なった柱や石材の連なりを避けて、瓦礫の散らばる地面を踏みしめて。

ただ、前へ。

所々で見えたのは、瓦礫の隅から覗いた手。

だらりと伸びたそれを目にしても、恐怖は湧きませんでした。

麻痺しているといったほうが正しいのでしょう。

手の主は、おそらく組織の人間。別動隊がいたのかもしれません。

月は雲に隠れ、夜闇は一段とその深さを増していました。

どれだけの時間が経ったのかも、もはや分かりませんでした。

やがて、灰色の地面が途切れ、うっすらと「道」が見えました。

草木の合間を縫うようにして通っている一本の筋。

今となっては、それがとても心強く思えます。

この一本道を歩く以外に、残された手立てはないのです。

大きく一つ、深呼吸。

乾いた空気を肺に刺すと、靄がかかった景色がいくぶん明瞭に映りました。

彼の「脚」を思い通りに動かせず、もどかしさだけが募ります。

歩いても歩いても変わらない景色に、頭が朦朧としてきます。

ずるりと足が滑り、私はその場に膝をついていました。

間を置かず、針で刺すような冷たさが顔に迫りました。

……ああ、結局、果たせなかった。

揺らめく意識の中、未練だけが鮮明に浮かびました。

地を伝って、湿った足音が鼓膜を揺らします。

地面に伸びた人影に、私は天を見上げました。

「リン……!」「リンちゃん!」

それは、あまりにも聞き覚えのある声で。

私は幻を見ているのかもしれません。

だって、そうでしょう?

守るために、遠ざけようとしたひとたちが。

いま、目の前にいるのですから──

act10 + 1 : Angel Doll - Epilogue

「堂崎さん、体調はどうですか?」

にこやかな笑みを浮かべ、医師は私に問いかけました。

「特に問題はないです。

食欲も、以前に比べれば随分と出てきたような気がします」

……私は、街の病院に収容されていました。

早いもので、入院して二週間あまり。

私をここに運んできてくれたのは、鈴木くんたちでした。

街を出て、研究所へと赴いたあの日──

山の中腹で別れた後、鈴木くんたちは私の勧め通りに別荘へと行っていました。

しかし、彼らは少しの間だけ滞在し、再び山の中腹へと舞い戻ったというのです。

「だってさ、やっぱ心配じゃんか?

なんかヤバげかなとは思ったけど、放っておけなかったんだよな」

入院して間もない頃、お見舞いにきてくれた鈴木くんは、笑ってそう言ったものです。

危険きわまりない行為、といえばそれまでですが、

そのおかげで私は彼らに発見され、助かることができたのでした。

さらに言えば、鈴木くんたちが引き返したことで、結果的には彼ら自身をも救う形となっていたのです。

後から聞いたことですが、あの別荘は何者かに襲撃されたということでした。

組織の仕業であることは明白でした。

「鈴木くん、アルミと交換した私の『脚』って、どうしたの?」

「ああ……実はな、別荘に降ろして、そのまま出て行っちまったんだ。

別荘に侵入されたのは、その後みたいなんだよな。

警察の人に聞いてみたけれど、脚パーツは見つからなかったらしい」

脳裏をよぎったのは、組織とのやり取りでした。

「脚パーツに発信機を撃ちこんでいたからね」

確か、彼らはそう言っていたはずなのです。

推測するに、組織は私の脚パーツを頼りに別荘へと向かっていたのでしょう。

つまり、鈴木くんたちと傀儡のメンバーは、僅差のタイミングで「すれ違って」いたのです。

想像するだけで、背筋が凍る心地でした。

ともあれ、鈴木くんたちは無事だったのです。

それだけで、十分に幸運だったと言えるでしょう。

私の体調は、日を追うにつれて順調に回復していきました。

外傷は擦過傷ぐらいのもので、身体に残るような怪我は負っていないとのことでした。

……ただ、ひとつの部位を除いては。

「脚の具合のほうは?」

「……少し、痛むときがあります」

脚パーツは、彼のものから新しいものに交換されていました。

もともと規格が合致しない彼のパーツをはめ込んだこと。

そのうえ、癒着も不完全なうちに悪条件下で稼働させたこと。

そういった諸々の要因が重なり、生身の接合部が炎症を起こしてしまったということでした。

そして、以前のように歩くには、ある程度リハビリを受ける必要がある、とも言われたのです。

「まだうまく順応していないようだね。

もうひと月ほど経過を見て、体力が回復しだいリハビリに移ることにしましょうか」

その時、ノックの音がして、看護士が入ってきました。

「先生、警察の方がいらっしゃいました。堂崎さんの診察のほうは……」

「ああ、わかった。診察は終わったところだから」

去っていく看護士から視線を移し、医師は苦笑します。

「大変だね、きみも」

「いえ、覚悟していたことですから……」

ほどなくして、三人の男性が病室を訪れました。

そのうち、二人の顔は知っています。

中央から派遣された、ヒューマノイド犯罪担当の捜査官たちでした。

入院から一週間ほどして、彼らは事情聴取のために、私のもとへと足しげく運っていました。

不明となっていた堂崎氏の娘が発見された、ということは、すでに世間の知るところとなっていました。

しかも、そこに「傀儡」が関わっているということも相まって、各メディアでは大々的に報道されていたのです。

病院のそばには連日のように報道陣が張り込んでいて、

この二人も事あるごとに取材攻勢に遭っていると聞き及んでいました。

簡単なあいさつをすませた後、二人はさっそく本題に入りました。

「研究所跡から『佐藤哲』が発見されました。

当時はバッテリー切れの状態だったということです。

損傷も非常に大きかった」

捜査官がそう言い終えたところで、相方らしきもう一人が説明を継ぎました。

「回収後、機関で調査を行ったのですが……やはりあなたの予想していた通り、『彼』にウイルスは仕込まれていませんでした」

「……そうですか」

そう、私の身体から「ウイルス」は検出されませんでした。

「兵器」たる彼と交わったことで、私は感染していたはずなのです。

正直なところ、すでに手遅れなのだと思っていました。

しかし、精密検査の結果は「異常なし」。

医師からそれを告げられた時、最初に感じたのは、喜びでも安堵でもなく、ただ純粋な驚きでした。

真っ先に考えられたのは──そもそも、彼にウイルスが仕込まれていなかったということでした。

そして、その推測は的中したのです。

父のことが、自然と思い出されました。思うに、それは彼の最後の良心だったのかもしれません。

「『哲くん』は無事ですか?」

「ええ。現在、機関の方で修理に全力を尽くしているところです。

調査期間も含めて、あと一ヶ月もすれば終了する見込みです」

捜査官の言葉に安堵すると同時、私は深々と頭を下げていました。

「改めてお願いします。……『彼』を処分しないでください。

『兵器』に関して……父の研究について、私に話せることは、何でも話しますから──」

私の懇願に、捜査官はこくりと頷きました。

「ええ、約束の通りです。

ただ、この件に関しては別にお話することがございまして……」

二人の捜査官の視線が、傍らのもう一人の男性に注がれます。

ここに至るまで口を閉ざしていたスーツ姿の男性が、私を見据えました。

「……今回の事件で、内密にお話ししたいことがあります」

差し出された名刺を見て、私は身を強ばらせました。

そこに記載されていた肩書き──「官立科学研究所 長官」。

国内の各種研究に関わる事柄を、一手に担う最高機関。

彼らが今回の件に介入してくるのは何も不思議なことではありませんでした。

ただ、胸にひっかるものを感じたのは、「内密に」という言い回しと、

二人の捜査官の表情が心なしか暗く見えたからでした。

研究所の長官がこれから話そうとしていること。

それはおそらく「佐藤哲」の処遇でしょう。

『佐藤哲』を処分せざるを得ないということであれば……

胸の内が暗雲に覆われていくような不安。長官が口を開くより先に、私は言葉を吐き出していました。

「たった今お話しした通りです。私にできることなら、何でも協力させてください! 犯した罪も、必ず償うつもりです──」

一連の事件において、責任の一端は私にあるのです。

知らなかった、とうそぶくつもりは毛頭ありませんでした。

知っていながら何もできず……いえ、結果的には加担していたのですから。

それに、私は実際に人を傷つけてもいるのです。

マンションから逃げ出そうとして警察に捕まった際、私はその場にいた警官たちを銃撃してしまったのですから。死者が出なかったことが、せめてもの救いでした。

……だから。

退院後には、必ず出廷すると心に決めていたのです。

実刑が課せられるのは確実でしたが、それも当然の報いとして受けるつもりでした。

「だから……処分だけは……」

「処分をするつもりはありませんよ」

低く固い声が、室内に響きました。

「ただし、それには条件があります」

「……条件、ですか?」

長官はゆっくりと頷き、言葉を続けました。

「新型ドールに関する一切を、口外しないで頂きたいのですよ」

……長官の話はこうでした。

政府としても、過去にヒューマノイドの兵器運用を研究していたという事実は表沙汰にはしたくないということ。

ヒューマノイドに関する規制が国際規模で厳格化してきている今、「新型ドール」の存在は非人道兵器として認識されるのは間違いない。

実用化しなかったとはいえ、セクサロイド研究は過去の汚点である。

加えて、それが犯罪組織に悪用されたと諸外国に知られれば、非難は免れえない……と。

「だから、あなたは法廷に立つ必要もありません。

本物の『堂崎凛』は、傀儡にずっと監禁されていた。

『佐藤哲』のもとを訪れたのは、あなたではなく、堂崎凛に変装した工作員であって──逃亡の際に警官を銃撃したのも、彼女の仕業である、と。

……筋書きとしては、このようなもので妥当でしょう」

「……政府に不利な証言を禁じる、ということですか」

「要は、そういうことになりますね。私たちの調査には協力して頂きたいのですが、それは他言無用としてお願いしたいのです。これは、あなたにとっても悪い話ではないと思いますが?」

口調は柔らかいものでしたが、その内実は脅迫に他なりませんでした。

しかし、その提案を断れば、「哲くん」は……。

しばしの沈黙のあと、私は首を縦に振ったのでした。

それから、一ヶ月が経ちました。

年を越し、寒さが日増しに厳しくなっていくなか、私は病棟を移されました。

再び歩くためのリハビリが始まっていました。

どうにか歩けるようにはなったものの、いまだに脚の運びはぎこちなく、自力でバランスを維持できる距離もわずかなものでした。

完全な復調にはまだまだ長い時間がかかると医師は言いました。

根気強く、諦めずに頑張っていくことが肝心なのだ──とも。

官立科学研究所の長官が私のもとを再び訪れたのは、そんな折りのことでした。

彼の提示した交換条件に応じて以来でした。

「お久しぶりですね。今日はどのようなご用件で?」

「あなたに、ヘルパーを付けさせて頂きたいのですが」

椅子に腰掛けたまま、長官は言いました。

「とはいえ、実際の運用としては『護衛』に近いものですがね。

ドールの軍事転用が許可されたことはすでにご存じですね?」

「ええ、正直なところ驚きました。

以前まで、政府はドールの……ヒューマノイドの軍事転用を阻止することに力を注いでいたと記憶していますが」

若干の皮肉にも、長官に動じた様子はありせんでした。

「そうですね。『以前までなら』。

ただ、誤解のないように申し上げますと、私個人の立場としては、一貫して軍事運用に賛成していたのですよ」

苦笑混じりに、長官は言葉を続けました。

「年々、ドールを用いた犯罪の件数は増加傾向にあります。

その代表格が『傀儡』ですが……先の事件を機に勢力が弱まり、代わりに小規模な組織が台頭してきています。噂によれば、その中には傀儡の残党も入り込んでいるとか。そうした状況に対応するには、こちらとしても同じようにドールを用いることが妥当だと判断したわけです」

「…………」

「私としては、倫理憲章なんて一刻も早く撤廃すべきだと考えていましたから。

犯罪組織にとっては、そんなものなどお構いなしですから。

使える技術があれば、奴らは惜しみなく利用する。

遅かれ早かれ、このような対抗措置をとるのは必然だったと言えましょう。

今回、あなたを担当するドールは初の運用例となります。

──あなたのご要望をも兼ねてね」

「どういうことですか?」

「実際にご覧になったほうが、話は早いと思います。……おや、噂をすれば」

ノックとともに部屋に入ってきたのは、初老の男性でした。

そして、その傍らに付き添うようにして立つ、もう一人の「人物」。

「あ……」

ずっと待ちわびた姿が、そこにはありました。

『佐藤哲』が、目の前にいたのです。

ベッドのそばに近づいてきて、彼は一礼しました。

長官は私に視線を戻し、薄く微笑みました。

「これから、『彼』にはあなたに付いてもらいます。

それが最善だと思いましたのでね」

私は、おそるおそる「哲くん」の手を取りました。

新調されたパーツには、ささやかな温もりが宿っていて。

忠実に再現された身体は、私の記憶を掘り起こすのに十分でした。

「でも──どうして?」

バッテリーは切れていたはずで……

加えて、特別規格ゆえに既存の流通物とは適合しないはずで……。

「研究所の地下深くから、ドールの素体が発見されたのですよ。

それがまた特異なものでしてね。

現状で流通しているドールとは比べものにならないほど精巧なつくりをしていました。

──しかも、『佐藤哲』と瓜二つだったんです」

「新型ドール……『兵器』のスペア、ということですか」

「私も初めはそう思いました。

しかし、その素体にはウイルスの格納器官が内蔵されていませんでした。

つくりこそ複雑ですが、その実態としては、エンジェルドールの最上位版といったほうが正しいかもしれません。その素体にメモリを移植し、復旧した──ということです」

これも、父の想定通りということなのでしょうか。

せめてもの優しさだったのかもしれません。

もちろん、その内実は、今となっては分かりようもないことですけれど。

それでも、今は目の前の現実に喜んでおくべきなのでしょう。

私は、「哲くん」をじっと見つめていました。

彼は、応じるように緩やかな微笑みを浮かべ──懐かしい声で、言いました。

「はじめまして、マスター」

・・・・・・・・・・・

「哲くん」は、記憶の大部分を失っていました。

発見されたとき、損傷が激しかったと聞いてはいましたが……

最も深刻だったのは、身体そのものよりも人工脳だったということなのです。

崩落の衝撃によって、初期状態にリセットされたのではないか──との説明を、私は呆然と聞いていました。

「できる限りの処置はしたのですが……メモリの復旧がやっとだったということです。

決して、私たちが彼の記憶を意図的に『消した』のではありません。

こればかりは、信じて頂くしかないのですが……」

修理を担当したという機関の技術者は、沈痛な表情で頭を下げていました。

「記憶同期システムを用いますか?」

長官の申し出に、私は首を振りました。

「いえ、いいんです」

「……よろしいのですか?」

こちらを案じるような視線。それでも、私は精一杯に微笑んでみせました。

「また、二人で記憶を重ねていけるのなら……私は、大丈夫ですから」

私の記憶を被せれば、話は簡単なのでしょう。

私だって、そうしたいという気持ちがないわけではありませんでした。

しかし、それ以上に、彼の自然なありようを尊重したいという思いがありました。

かつて彼の記憶を改ざんした私には、相応の報いだとも思ったのです。

だから。

私は、彼と一から歩み出すことを決めたのでした。

車窓から見える新緑は、日の光に照り映えて鮮やかに揺れていました。

路肩には、小さな花々が咲き誇っていました。

三月の半ば。山道はすっかり春の装いなのでした。

「きれい……」

「マスター、窓から顔を出しすぎないでくださいね。危ないですから──」

運転席から、テツの心配げな声が飛んできました。

「大丈夫、子どもじゃないんだから」

「久しぶりの外出で喜んでおられるのは、私も嬉しいのですが。

何かあっては事ですからね」

晴れて退院した翌日、私はテツに頼み込んで車に乗せてもらっていました。

外出は許可されていましたが、山に行きたいという私の申し出に、彼は渋い表情をしたものでした。

それでも応じてくれたことには感謝するばかりです。

久しぶりの──本当に久しぶりの外出。

同時に、テツとは初めての外出でもあるのです。

思えば、彼にとってこの一ヶ月ほどの間は「初めて」づくしだっと言ってもいいかも知れません。

鈴木くんたちと対面したときも、最初のあいさつは「初めまして」でした。

あらかじめ事情を話してはいたものの、やはり二人は寂しそうで。

それでも、彼らは笑顔で接してくれたのでした。

「よく帰ってきたな、テツ」

鈴木くんがそう話しかけると、テツは不思議そうに首を傾げました。

「……? 私はずっとここにいましたので、『お帰りなさい』は不適切だと思うのですが」

「ははっ、違いない。そうだな、ずっとここにいるんだもんな。

じゃあ言い直そう、『これからもよろしく』だ」

「……よろしくお願いします」

「よろしくよろしく!」

傍らにいたアルミが、朗らかな調子でテツの手を握りました。

遅れて鈴木くんも、テツのもう片方の手を握り──二人そろって、ぶんぶんと握手をするのでした。

テツはどこか戸惑ったような反応を見せつつも、やがてほんのりと口元を緩めました。

「『鈴木拓郎』と『アルミ』……覚えました」

「カテゴリーは『お友達』な! これ重要!」

「あと、あたしとたっくんはふーふだから! これ最重要!」

──ヒューマノイド法の改正によって変わったのは、軍事転用が可能になったというだけではありませんでした。様々な法が整備され、その一つには「ドールとの婚姻」も可能となったのでした。

新法成立の翌日には役所に駆け込んだということで、その行動の早さは流石と言うべきでしょうか。

「『らぶらぶ』なのですね。幸せそうです」

「お、おう。おまえ、意外に前時代的な言い回しを使うのな……」

「マスター、顔がにやけてます」

バックミラー越しに、テツの訝しげな視線が見えて、慌てて佇まいを直します。

「ちょっとね、うん」

「マスター、この先の三叉路はどちらに曲がればよろしいですか?」

「左にお願い。その先に標識があるから、そこで車を停めて欲しいの」

──外出に街などの近場ではなく、山を選んだのには理由がありました。

もう一度、研究所があった場所へ。

……彼が「生まれた」ところへ。

目印の標識に差し掛かり、車は停まりました。

窓から辺りを見回します。

かつての「道」は踏み固められていて、草木が刈られたおかげで見晴らしが良くなっていました。

悪路には変わりないのですが、車椅子でも何とか通れそうでした。

ドアを開けようとしたところで、テツが、「あ……」と思い出したように声を上げました。

「どうしたの?」

「先にお昼にしませんか?」

そう言えば、と思い出します。

出がけに、彼はコンビニに寄って昼食を買ってくれていたのでした。

買い物袋を取り出し、がさごそとやっているテツ。

何を買ったのだろう、と私は少なからず楽しみにしていました。

選択は彼に一任していましたし、何よりこれは彼にとって「初めてのお使い」だったのですから。

「はい、どうぞ」

彼が差し出したのは──青汁パンとドリアンミルクでした。

「……これ」

──これ、好きだっただろう?──

「申し訳ありません、お嫌いでしたか!?」

私の反応が良くないものとして映ったのか、彼はうろたえたように言いました。

「あ……違うの、大好きだよ、でも」

──どうして、これを?

『テツ』には、一度として食べ物の話はしなかったはずで。

人づてに聞くといっても、彼が接していた人たち……医師や看護士は誰も知らないはずなのです。

唯一、知っているのは鈴木くんでしたが、それも一度会ったきりで、やはり好物の話をした覚えはありませんでした。

「マスターは、これがお好きなのではないかと。なんとなく、なのですが」

「そう……ありがとう。良かったら、少し食べる?」

「よろしいのですか? では……」

半分に分けたパンを口に入れたテツは、「微妙」という言葉がしっくりくる表情を浮かべていました。

「おいしい?」

「お、おいしいですね?」

なぜだか疑問系なのでした。

車を降り、車いすに乗り換えます。

私たちは脇道に入り、奥へと進んでいきました。

開けた場所に出たのは、三〇分ほどもした頃でした。

研究所があった場所は、すっかり更地と化していました。

瓦礫は除かれていたものの、建築物の基盤はいまだに残っていて、

さながら遺跡のような趣を漂わせていました。

周囲の森林もあらかた伐採されたようで、眼下に街を見下ろせるほどに広々としています。

私たちは、更地のちょうど中央まで進んだところで止まりました。

ひときわ大きな基盤と、その上にそびえる金属製の壁。

それは、かつての研究所の「入口」でした。

私は、脇に携えていた花束をそっと手向けました。

事件の後、捜索で発見された遺体は五十にも上ったといいます。

みな「傀儡」の人間でした。結局のところ、私が手にかけたようなものなのです。

本来ならば、今頃の自分は刑務所に収容されているはずで。

いえ、それ以前にここでの犠牲者の一人として数えられていても、何ら不思議ではありませんでした。

けれども、現実には、こうして生きているということ。

ともすれば、罪悪感に崩れ落ちてしまいそうにもなるのでした。

「顔色が悪いですよ、大丈夫ですか?」

「……うん、大丈夫」

「さあ、もう戻りましょうか。春とはいえ、山の空気は冷えますからね」

テツが背後にまわり、車椅子に手をかけました。

「──ちょっと待って」

「どうかされましたか」

「最後にひとつだけ。……テツ、向こう側に離れていってくれる?

私が呼び止めるまで、立ち止まらずに」

「……? はい」

怪訝そうな素振りを見せつつも、彼は車椅子から手を離し、言われた通りに距離を空けました。

「うん。それぐらいでいいかな」

距離にして、およそ五〇メートルほど。

私は車椅子に手をかけ、ゆっくりと立ち上がりました。

「そこまで、自分で歩いてみたいの。だから、待ってて」

「まだ無理をなさっては……」

「大丈夫、立ちたいの。立てるはずだから」

近寄ろうとするテツを制しながら、一歩を踏み出します。

足を交互に持ち上げながら、彼を見据えました。

「マスター……」

そわそわと落ち着かない視線を向けてくるテツ。

彼に微笑みかけながら、もう一つだけ、わがままを投げかけます。

「ちゃんとテツのところまで歩けたら、帰りの道は車椅子なしで歩いてみるね」

「いや、それは──」

やっとのことで、五メートルほど進みます。

それだけで、脚が小さく震え出します。

左右によろめく身体を、どうにか真っ直ぐに保ちながら、前へ。

──いち、に。 ──いち、に。

二拍子のリズムを刻みつつ、大地を踏みしめます。

……私は歩けるだろうか。

……彼がいなくても、独りで進めるだろうか。

静かな日常が続くとは限らないのです。

傀儡は消えたわけではありませんし、他の「組織」から狙われる可能性だって皆無ではありません。

だからこそ、護衛という名目でテツは私の傍らにいるわけで。

彼は、今や名実ともに「兵器」なのです。

エンジェルドールの最上位版としての性能を持ちながら、その性質を「護衛」に特化させるべく改良されたヒューマノイド。

万一、私が襲われるようなことになれば、彼は身を挺するのでしょう。

主──マスターの守護は、最優先事項としてインプットされているからです。

襲われた際に、彼は今度こそ「壊されて」しまうのではないか。

そんな不安が、どうしても拭えませんでした。

ずっと、私は守られているばかりで。

結局は、何も変わっていないのでした。

──この脚は、また凛と歩くための脚なんだ──

彼の意志に報いたくて、でも何もできなくて。

ならば、せめて少しでも早く歩けるように……。

私とテツの中間には、小石が散らばった一帯がありました。

おそらく、そこが最大の難関。

それさえ抜けてしまえば、彼のもとにたどり着けるはず──。

期待に胸を膨らませた、その瞬間でした。

右足が、がくんと揺れました。

とっさに見れば、足を運んだ先には、小さなくぼみがありました。

すぐに体勢を戻そうとしたものの──

いったん崩れきった平衡感覚を立て直すことは、もはや叶いませんでした。

「マスター!」

その場にうずくまった私のもとへ、テツが走り寄ってきます。

「来ないで!」

私の「命令」に反応し、彼はためらいがちに止まりました。

「一人で……立てるから」

それだけ言って、両の脚に力を込めました。

地面に手をつき、腰を浮かせ……徐々に背筋を伸ばしていきます。

そうした一連の動作を終えて安堵したのもつかの間、不意に脚から力が抜けるのを感じました。

次いで、呆気なく膝が折れ曲がり、視界が空へと滑っていって。

気付けば、私は仰向けに倒れていたのでした。

……ああ、駄目だった。

結局、歩けた距離は目標の半分にも満たなかった。

それに、立ち上がることさえできないなんて。

仰いだ空が、瞬く間に滲んでいきました。

もどかしさと悔しさ、無力感がない交ぜになって、胸の奥を焦がします。

嗚咽を押さえ込み、両目をぬぐってみるものの、涙は止まる気配をみせませんでした。

足音が近くに迫り、影がふっと顔にかかりました。

「……ごめんなさい」

目を閉じて、私は言葉を絞り出しました。

言いたいことはたくさんあって、それでも形にならなくて。

自分を責め抜くだけの暗い衝動が、じわりじわりと湧いてくるのでした。

「歩きたい──というのは、昔の『僕』が言ったことなのですよね」

頭上から聞こえた、彼の言葉。

私は、ただ、小さく頷きます。

しばしの沈黙の後、再び声が響きました。

「正直に申しますと……やはり、ほとんど思い出せないんです。

『一つ前』の記憶も、『オリジナル』の記憶も。

他の方々から教えられても、どこか遠い国のお伽話を聞いているような、そんな感覚なのです」

黙する私をいたわるように、テツは少しの間を置いて言葉を続けました。

「それでも、あなたは記憶を作ろうと言ってくれました。

とても、嬉しかったのです。

私の内に『彼』の記憶はありませんが……いま抱えているこの感情は『彼』と同じものだと思うんです。

『一緒に歩きたい』という言葉。マスター、私はこう思うんですよ。

たぶん、昔の『僕』はもっと広い意味で言ったのではないか、と。

ともに歩くということは、そばで同じ時間を過ごすということなのだと。

つまり……もう『僕』の願いは叶えられているわけです」

「そうなのかしら、ね」

「そうですよ。『佐藤哲』が言ってるんですから、きっと正解なんです。

現に、私はこの瞬間がとても愛しいですし」

私は、うっすらと目を開きました。

視界に入ったのは、差し伸べられた手と、光に満ちた表情で。

「だから──少しずつ、ゆっくりと歩んでいきましょう」

ゆるりと宙を舞うのは、澄み切った声。

春風のような、穏やかな響きがそこにはありました。

淡い光のなか、私は手を伸ばします。

指先を包む温かな手のひらを感じながら──再び、両の脚に力を込めました。

私の天使は、どこまでも優しく微笑んでいたのでした。

Fin.

Fin.

NoteNovel - 『Angel Doll』- ThemeTrack

最後までお付き合い下さり、ありがとうございました。

蜂八 憲

`( ´8`)´<頂いたサポートはラムネ菓子となり僕の脳に100%還元されます。なお、押してくださった♡はモチベとなり僕の心に1000%濃縮還元されます。