MOTU ( モツ ) 「M2」の良い点と悪い点(オーディオインターフェイス レビュー)

2020年12月にMOTU「M2」を購入してから他の機種に時々浮気をしながらも結局の約4年半もの間使ってきました。

オーディオインターフェイスは他にも買ったり試していたりしたのですが結局はMOTU「M2」に戻ってしまうという繰り返しで、結果的には満足度の高くコストパフォーマンスが高い製品だったと思います。

最近になってやっと「M2」を卒業して別のオーディオインターフェイスに乗り換えたので、客観的な視点でMOTU「M2」の悪いところも含めて可能な範囲で整理し、最終的に「M2」を使わなくなった理由を述べたいと思います。

◆MOTU「M2」のお薦めできるポイント

◇価格が安いのに出音が良い

MOTU「M2」が登場する前は「安くて出音の良い」ということを売りにしたオーディオインターフェイスはほとんど無く、宅録用に「音が良い」オーディオインターフェイスを買う場合にはRMEの「Babyface Pro」くらいしか選択肢がないと言っても過言ではない状況でした。

しかし、2019年11月下旬頃にMOTU「M2」と「M4」が販売されるや否や、国内外を問わず「価格が安いのに音が良い」と評判となり、品切れが続出するくらいの人気になりました。

日本国内では数ヶ月待ちという状況だったため、私は2020年の12月頃に海外から個人輸入して手に入れたのですが、初めて「M2」の音を聞いた時に、価格の割に音が良くてびっくりしたのを覚えています。

当時の10万円台のオーディオインターフェイスと同じくらいの十分な音質だったと感じました。

以前は高価格帯のオーディオインターフェイスとの差別化を図るために、低価格帯のオーディオインターフェイスの音質は「それなり」に止めておくという暗黙の了解があったのかも知れませんが、MOTUがその「暗黙の了解」を打ち破ってとんでもない製品を出してきたという印象でした。

MOTU「M2」と「M4」の発売をきっかけに、低価格帯のオーディオインターフェイスの音質競争が始まり、現在では安くても音の良いオーディオインターフェイスの選択肢が増えてきたので、その点で「M2」の功績は大きかったと思います。

◇操作がシンプルで簡単

私が他機種に浮気をしながらも「M2」を使い続けた理由の1つに「操作が簡単で余計な手間がかからない」という点もありました。

「M2」に付属するソフトウェアはサンプリングレート等を変更できる機能くらいしかないため「M2」の操作のほとんどは本体で行う必要があります。

ところが「M2」本体のボタンやツマミの配置や良く出来ていてシンプルなので直感的に操作することが可能でストレスがありません。

最近のオーディオインターフェイスのツマミは目盛りが付いていなかったり、ツマミで変更する設定項目をいちいち選択する必要があったり、永遠にグルグル回るタイプのだったりするため、今自分が何の操作をしているのかや、出力の音量やゲインの設定がどのくらいなのか、といったことが「パッ」と分からない機種が多いです。

しかし「M2」のノブには全てメモリが付いており、自分が何を操作しているのか一目瞭然なので、作業時に余計な脳のリソースを使わなくて済みます。

入出力のメーターもヌルヌルと動くので視認性が良いです。

メインボリュームのノブも高級なオーディオ機器のような適度な「重み」があり回していて気持ちが良いです。

(ただしヘッドホンボリュームとゲインのノブは安っぽい感触です。)

◇小さい、上に物を置ける形状、端子の配置が良い

「M2」は小さいのでボリュームコントローラーのように手元に置いておくことができ、すぐに手に届く位置で物理的にボリュームをコントロールしたり配線ができるのが便利です。

また「M2」の上部にはボタンやノブが無いので上に他の小型の機材を重ねて置くことができるのも便利です。

複数のオーディオインターフェイスを使い分ける時に重ねて置くこともできますし、小型のヘッドホンアンプを使う場合にもM2の上にヘッドホンアンプを置いておけば場所を取りません。

大型のオーディオインターフェイスだと、スペースの問題で手が届かない場所に置かざるを得ないことが多いので、M2のようにコンパクトな機種は便利なことを極まりないです。

さらに「M2」は端子の配置も使い勝手が良いです。

頻繁に抜き差しをすることのあるヘッドホン出力端子と、マイク・ギターの入力端子は前面にあるので、抜き差しの際に背面を覗き込む必要がありません。

逆に背面には基本的に挿しっぱなしにすることになるモニター出力端子とUSB端子だけがあるので、配線をすっきりとまとめることができます。

Steinbergの「URシリーズ」やRolandの「Rubix」などの初心者向けのオーディオインターフェイスは同じような配置になっていることが多いですが、机の上に置いて使うのであれば、このような配置が使いやすいと思っています。

これに対し、例えばRMEの人気機種である「Babyface Pro FS」はUSB端子と電源端子が左側に、マイク入力端子とメイン出力端子が裏側に、ヘッドホン端子が右側にあるのですが、ケーブルを繋ぐと四方八方にケーブルが伸びる状態になり周囲に広いスペースが必要になるので、個人的には使い勝手が良くないと思っています。

(もっともRMEは音質、安定性、ソフトウェアの利便性は良いと思っています。)

◇モニターアウトが2種類付いていて同時に出力できる

「M2」の出力は1系統(出力端子が2個=ステレオ1系統)だけですが、背面に「TRSライン出力端子」の他に「RCA出力端子」が付いています。

この「出力端子が2種類ある」というのも地味に便利です。

モニタースピーカー複数繋いで使い分けたり、RCA出力に↓のようなヘッドホンアンプを繋いで複数のヘッドホンを使い分けできるようにすることができます。

ただ「TRSライン出力端子」と「RCA出力端子」はどちらもメインボリュームのノブで調整するので、ボリュームをマックスにした状態で「RCA出力端子」に繋いだヘッドホンアンプを使った直後に、「TRSライン出力端子」に繋いだスピーカーの電源を入れてしまい、スピーカーからマックスレベルの爆音を出してしまうという事故が10回くらいありました。

◇電源スイッチが付いている

最近のオーディオインターフェイスには電源スイッチが付いていないものもあるのですが、電源スイッチがないとアダプターを抜くか、スイッチ付きの電源タップを使う必要がある場合も出てきたりして不便です。

また他のオーディオインターフェイスでは電源を切るために「長押し」をする必要があったり、電源を切る時に「本当に電源を切りますか?」的な確認画面が出てきて、電源を切るだけの作業なのに手間がかかるものもあります。

しかし「M2」は背面の手の届きやすい角の部分に物理的な電源スイッチ(家のライトのスイッチを小さくしたようなもの)が付いているので、背面を覗き込む必要もなく簡単にスイッチを切ることができます。

様々なオーディオインターフェイスを使った人がある人であれば、このスイッチは地味に「便利」と感じる人も多いと思います。

◇メーターが見やすくヌルヌル動く

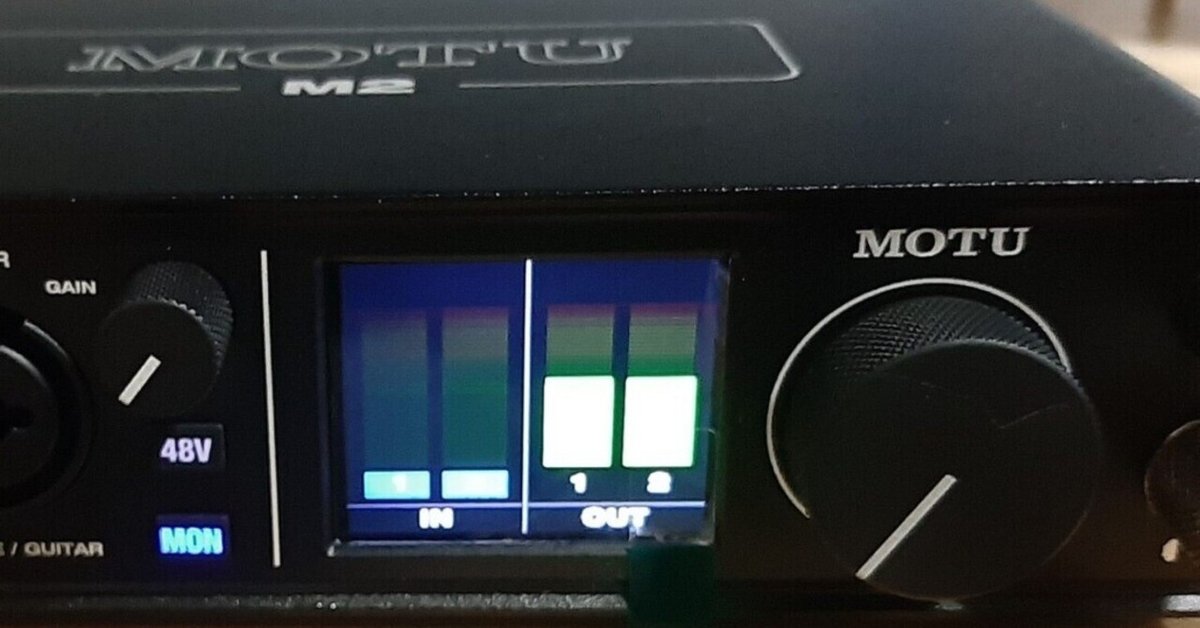

MOTUの「M2」「M4」は出音の良さが注目されがちですが、前面のメーターが見やすくて非常に優秀です。

入力のメーターが分かりにくい機種のを使うと過大入力によるクリップを発生させてしまうリスクがありますが、「M2」のメーターはヌルヌル動き、

緑 = 大丈夫

黄色 = ちょっとヤバいかも

赤 = 入力が大きすぎ

というように色分けされているので簡単かつ安全にゲイン調整ができます。

最近は自動でゲイン調整をしてくれる機能のついたオーディオインターフェイスもありますが、そういった自動機能を使うよりも、慣れている人であれば「M2」でメーターを見ながらゲイン調整をしたほうが作業は早いと思います。

◇ループバックの設定が簡単

「M2」は販売当初からループバックができることも売りにしていました。

「ループバック」とはパソコン上で流れている音をオーディオインターフェイスに戻す機能です。

ループバック機能を使うと、パソコン上で流れている音(Youtubeなどの音も)DAW上に録音できたり、ライブ配信でパソコン上で音楽を流しながら歌ったりすることができます。

「M2」のループバックの設定は簡単で、DAWの「入力」の設定でMOTUの「LoopBack」を選ぶだけです。

Youtube上にある曲を耳コピしたりオケを作成する時にDAWを立ち上げて簡単に録音できるので非常に便利でした。

オーディオインターフェイスは高価格帯の機種になると、こういった便利機能が無かったり、設定が難しい機種もあるので、こういった機能の手軽さは低価格帯の機材を使うメリットでもあると思います。

◇ダイレクトモニターの設定が簡単

他のオーディオインターフェイスを使って感じたのは「M2」などの下位機種は「ダイレクトモニタリング」の設定が簡単である、ということ。

「ダイレクトモニタリング」とは歌や楽器の音を録音する時にレイテンシー(音の遅れ)が発生しないように、入力音をDAWに通さずにオーディオインターフェイスの内部でヘッドホンなどの出力に戻す機能のことです。

ダイレクトモニタリングを使うことでパソコンの性能が低かったり、プロジェクトの大量のプラグインを挿していてレイテンシーを下げられない時にも、レイテンシーをほとんど発生させずに入力音をモニタリングできるようになります。

「M2」のダイレクトモニタリングの方法は簡単で、前面にある「MON」ボタンを押すだけ。

「それって他の機種も同じじゃないの?」と思う方も多いかも知れませんが、上位機種のオーディオインターフェイスになると「ダイレクトモニタリング」のような便利なボタンは付いていないことも多いです。

「ダイレクトモニタリング」のボタンがない場合には、パソコン上のソフトウェアタイプのミキサーでモニターする音を選んで、出力をどのバスに戻すかを設定して・・・みたいな面倒な作業が発生することも多いです。

マニュアルを読んでも「ダイレクトモニタリングの設定の方法」という項目がなく「ミキサーの使い方は説明した。後は自分の頭で考えて頑張れ。」みたいなハードルの高い説明しかない機種もあったりします。

しかし、「M2」のように初心者でも使えるように意識して設計された低価格帯のオーディオインターフェイスは、こういった点も親切で、ボタン1つでダイレクトモニタリングができるのは便利です。

しかも「M4」のほうにはオケと入力音の音量を調整できるノブも付いているので、パソコン上で音量を調整しなくてもオーディオインターフェイスだけで音量調整が出来てしまいます。

◇Youtubeを流しながらDAWを48kHzで使えた

これは環境にもよると思いますが、一般的にWindowsの場合にはYoutubeでサンプリングレート44.1kHzで再生しながら、同時にDAWをサンプリングレート48kHzで使う、というような荒技は出来ないことが多いです。

これはWindowsの仕様で、1つのオーディオインターフェイス(ドライバ)で異なるサンプルレートを扱うアプリケーションを同時に再生できないからのようです。

しかし「M2」を使っていた時はYoutubeを流しながら、DAWで48kHzのプロジェクトを立ち上げてアンプシミュレーターを使ってギターを鳴らす、みたいなことが出来たんですよね。

別のオーディオインターフェイスで同じことをやろうとするとDAWかYoutubeのどちらかが止まってしまったり、「ブチッ」「バキッ」みたいな耳障りなノイズが出ることが多いです。

これはパソコンやDAWとの相性の問題もあると思うので「M2」を使ったら必ず同じことができるという保証はありませんが、今になって考えると「M2」は色々な場面で強引に音を出すことが出来たりと融通が利きやすい機材だったという印象があります。

◆MOTU「M2」悪いところ

これまでMOTU「M2」の良いところを列挙してきましたが、「M2」や「M4」の購入を検討している方のために「悪い」「使いづらい」と思った点も正直に整理していきたいと思います。

◇価格が高騰しコスパが悪くなっていっている

「M2」や「M4」はヒット商品になったからも知れませんが価格がどんどん上がっています。

私が「M2」を買った2020年末頃は「M2」の価格は国内でも2万2000円くらいだったと思います。(在庫不足で数ヶ月待ちという状況ではありましたが。)

「2万円ちょっとで、こんなに良い音が出るの?」という衝撃が「M2」の最大の魅力だったと思います。

でも今の価格を見るとだいぶ値上がりしているんですよね。

「円安になっているから価格が上がるのは仕方ないでしょ」と思う方もいると思いますが、ドル建てで見ても価格が上がってるんです。

私が「M2」を買った2020年末頃の価格は$169.95ドルでしたが、2024年夏の時点では$199.95になっています。

当時はMOTU「M2」が安くてSolid State Logicの「SSL2」のほうが高いという感じでしたが、2024年時点では価格が逆転してしまい「M2」よりも「SSL2」のほうが価格が安くなっています。

しかもAUDIENTなどからも低価格で音質の良いライバル機種が販売されていたり、「M2」や「M4」に2万円程度の予算をプラスすればDSP機能の付いた

Antelope Audioのオーディオインターフェイスなども買えるので、コストパフォーマンスを考えると「M2」以外にも魅力的な選択肢が色々とある、という状況になってきていると思います。

◇入力音(録音した音)は普通だと思う

個人的に「M2」は出音(出力)の音質の良さには感動したものの、入力音(録音した音)は「なんか普通の音だな・・・」とずっと思っていました。

複数のオーディオインターフェイスを比較したことがある人であれば「M2」

について同じような感想を持っている人もいると思います。

同じくらいの価格帯でDSP機能を搭載したオーディオインターフェイスも出てきていますが「M2」にはDSP機能はなく、エフェクトの掛け録りなどをしたい人にとっては物足りないと感じるかも知れません。

入力音(録音した音)は「普通」というのは「無難で癖のない音」「扱いやすい音」と感じる人もいると思いますが、同価格帯のライバル機に入力音の良さや個性を売りにした製品が多数あることを考えると、録音を重視する人にとっては「M2」の魅力は相対的に低く感じてしまうと思います。

録音を重視する人にとっては以下のような製品のほうが魅力的でワクワクするという人も多いと思います。

☆1176タイプのアナログコンプレッサーとビンテージ・マイク・プリアンプ・モードの付いたUniversal Audioの「VOLT76」シリーズ☆

☆SSLデザインのマイクプリアンプとSL 4000 Series シリーズコンソールにインスパイアされたアナログ感のある色づけができる"4K" スイッチを備えたSolid State Logic (SSL) 「SSL 2」☆

☆Focusrite ISA 110マイクプリアンプのサウンドを再現したFOCUSRITE ( フォーカスライト ) の「Clarett+」☆

☆DSP機能により様々な種類のエフェクトが試せるANTELOPE AUDIOの「Zen Go Synergy Core 」☆

☆ハードウェアタイプのコンプレッサー・リミッター機能のついたローランド「Rubix24」☆

録音を重視する人にお勧めなオーディオインターフェイスについては以下の記事でも詳しく解説していますので、参考にしていただければです。

◇DAWの再生時に発音が遅れたりノイズが入ることがある

「M2」をメインで使っていた時には「そういういもの」と割り切っていたのですが、「M2」で重いプロジェクトを立ち上げたり、レイテンシーを詰めると、発音が遅れたり、プチノイズが入ることがありました。

他のオーディオインターフェイスでもパソコンに負荷がかかれば当然同じような現象が起きることはあるのですが、「M2」で発音が遅れたりノイズが入っていたプロジェクトを高価格帯のオーディオインターフェイス(Symphony Desktop)などで再生すると問題なく再生できることがあります。

M2とSymphonyは価格が全然違うので比較するはどうなのかという意見もあると思いますが、前記のとおり「M2」のドライバは融通が利く点が多かった反面で安定性が若干欠ける場面があったのかも知れない、と推測しています。

◇フォン入力端子のインピーダンスが固定されている

「フォン入力端子のインピーダンスが固定」と言っても何のことだか分からない人も多いと思います。

「M2」の正面にある入力は「キャノン」(XLR)と「フォン」(ギターのシールドなど)の2種類の端子を接続できるようになっています。

このうち「フォン」端子には「ライン信号」(ミキサー、キーボード、音楽プレイヤー、エフェクターを通した信号など)を入力する場合と、「ギターやベース」を直接繋ぐ場合があります。

そして「ライン信号」よりも「ギターやベース」を直接挿した場合のほうがインピーダンスが高い(微弱な電気しか流れていない)ので、多くのオーディオインターフェイスでは「ライン信号」を入力する場合と「ギター」を直接繋ぐ場合で、オーディオインターフェイス側のインピーダンスも変更できるようになっています。

たとえばソリッドステートロジック の旧式の「SSL2」には上部に「Hi-Z」というボタンがあり、このボタンをオフにすると「ライン信号」に適したインピーダンスになり、オンにすると「ギター」を直接繋ぐのに適したインピーダンスになります。

新しい「SSL2 MkⅡ」はギター用とマイク用で入力端子が異なっており、接続先を変えることでインピーダンスを変えられるようになっているようです。

しかしMOTUの「M2」や「M4」にはこの「Hi-Z」のボタンがなく、マイクとギターの入力端子も同じ箇所にあります。

「M2」のマニュアルの記載されている入力の「フォン」端子の仕様は以下のようになっています。

TRS

・・・

Impedance Load

Single-ended (instrument) 1 meg Ω

Differential (balanced) 2 meg Ω

これは入力側の「フォン」端子に繋いだ場合にはインピーダンスは1メガΩか2メガΩになるということですが、1メガΩ~2メガΩというのは「ギター」を直接繋ぐのに適した高いインピーダンスの値です。

そしてインピーダンスを変えるボタンがないので「ライン信号」を入力する場合も「ギターを直接繋ぐのに適した高いインピーダンス」のままになります。

MOTUがインピーダンスを変更する「Hi-Z」ボタンを付けなかった理由の1つはコストを削減して、出来るだけ安く、初心者でも手が出しやすい価格にしたかった、ということもあったと思います。

もう1つの理由はオーディオの世界では「ロー出しハイ受け」という原則があって、受け側(オーディオインターフェイス側)のインピーダンスは高くしておけば問題ないことが多い・・・と一般的に言われているので「Hi-Z」ボタンを付けていなくても「インピーダンスを十分に高くしておけば問題無いでしょ」と割り切っているからかも知れません。

ただM2を使っている人の中には「Hi-Z」ボタンがなくインピーダンスが固定されているのが「気持ち悪い」という人や「インピーダンスの影響で音が変わってしまうのではないか」と心配している人もいます。

ちなみに上位機種の「M4」や「M6」は背面に「LINE IN」という「ライン信号」の入力に適した端子が付いているので、ライン信号を扱う場合にはこちらに接続をすれば心配はありません。

◇ソフトウェアミキサーとかは無い

前記のとおり「M2」に付属するソフトウェアはサンプリングレート等を変更できる機能くらいしかなく、「M2」の操作は本体のボタンやツマミの配置で行うことになりますが、構造がシンプルなので直感的に操作できるのがメリットでした。

その反面としてソフトウェアミキサー(パソコン上で操作できる入出力を管理するためのミキサー)が付いていないので、複雑な設定ができませんし、DSP機能も付いていないのでオーディオインターフェイス内部でエフェクトの掛け録りをすることもできません。

この点は「シンプルさと使いやすさ」を重視するか「高度な機能」を重視するかによって評価が異なるので、どちらが良いかは人によって異なりますが、「オーディオインターフェイスを活用して色んなことをやりたい」という気持ちがある人にとっては「M2」の機能は次第に物足りなくなってくると思います。

◆まとめ

以上、MOTU「M2」の良い所と悪い所を整理してきましたが、私自身は4年以上使ってきましたし、魅力的な製品であることは間違いないと思います。

ただ、他社からも低価格で魅力的な製品が出てきていることや、「M2」の価格が値上がりしていることを考えると、今の時点で「M2」を手放しでお薦めできるかというと迷うところもある、というのが正直な印象です。

私自身は最終的には

・録音時にコンプレッサーを掛ける必要が多くなってきた

・より性能の良いマイクプリアンプを使いたかった

・「M2」よりもさらに良い音で普段から音楽を聞きたくなった

・価格が上がっている現在なら「M2」が高く売れるかも

といった理由で「M2」を卒業して他のオーディオインターフェイスをメインで使うようになりました。

MOTUは昔から大好きなメーカーですし現在も新型の828など魅力的な製品を次々と出しているので、また環境が変わったらMOTUの製品を買おうと思っています。

それぞれの人が何を重視するかによって「一番良いオーディオインターフェイス」は変わってくるものなので、オーディオインターフェイスの購入を検討されている方は以下の記事なども参考にしていただけると幸いです。