【DTM】ハモリパートを3分で作る方法

最近の楽曲制作ではハモリパートはほぼ必須になってきています。

ハモリが「ある曲」と「ない曲」では同じ曲であってもクオリティが全く違って聞こえます。

ただハモリパートを作成するとなると本来であればボーカルにハモリの音程を覚えた上で2回以上レコーディングをする必要があり時間、手間がかかってしまいます。

また特にアマチュアのボーカリストの場合、メインパートとハモリパートで、歌い出しとリリースのタイミングがズレてしまうことが多いので、DAWの中でタイミングを揃える必要があり面倒です。

そこで録音したメインパートの音程を変えることで短時間でハモリパートを作成する方法を解説していきたいと思います。

慣れれば3分程度でハモリパートを作れるようになると思います。

◆用意するもの

① メインボーカルを録音したオーディオファイル

メインボーカルを録音したWAVファイルなどからハモリパートを作成するので、まず主旋律を歌ったボーカルを録音します。

② Celemony「Melodyne Assistant以上のバージョン」など

メインパートのWAVデータをMIDIデータに変換するために使います。

Celemonyの「Melodyne」の場合Assistant以上のバージョンであれば簡単にWAVデータをMIDIデータに変換できます。

「Melodyne」が無い場合には、オーディオファイルをMIDIデータに変換するサービスを利用するという方法もありますが少し手間がかかります。

③ 「Waves Harmony」など

メインパートからハモリパートを作るためのピッチ変更をしてくれるプラグインを用意します。

「Waves Harmony」はセール時は安くなるので、ハモリ作成用のプラグインとしてはコスパが良いと思います。

「Waves Harmony」以外にもハモリ作成用のプラグインがあるので別のプラグインをお持ちの方はそちらを使ってもらっても構わないです。

◆ハモリパートの作り方

以下「Studio one」を前提にハモリパートの作り方を説明します。

「Studio one」以外のDAWでも基本的にやり方は同じですが、Melodyneを使う場合には「Studio one」のほうが作業は早いと思います。

① DAWにメインボーカルのオーディオファイルを読み込む

まずDAWのオーディオトラックにメインボーカルのオーディオファイルを読み込みます。

②MIDIトラック(インスツルメントトラック)とオーディオトラックを追加する

ハモリパートの音程のMIDIデータを入れるためのMIDIトラック(インスツルメントトラック)と、ハモリパートを再生するためのオーディオトラックを追加します。

以下、上から以下の順番にトラックを並べて作業を進めていきます。

(自分で分かっていればトラックは自由に並び替えてもらって構いません。)

「A メインパートのオーディオトラック」

「B ハモリパートのMIDIトラック」

「C ハモリパートのオーディオトラック」

③メインボーカルのMIDIデータを「B ハモリパートのMIDIトラック」に入れる

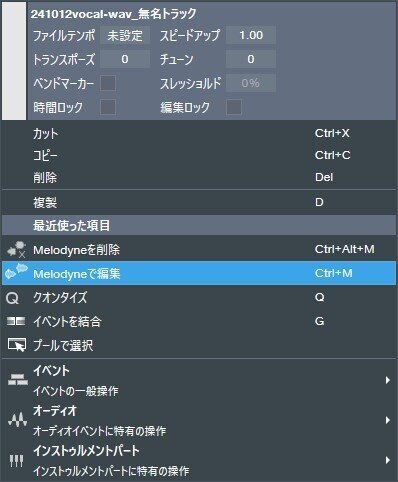

「A メインパートのオーディオトラック」にあるオーディオファイルを右クリックして「Melodyneで編集」をクリックすると、オーディオファイルに重なる形で自動的にMIDIデータが作成されます。

そして「A メインパートのオーディオトラック」にあるオーディオファイルをクリックしたまま「B ハモリパートのMIDIトラック」にドラッグ&ドロップするとメインボーカルの音程のMIDIデータが作成されます。

④ 「C ハモリパートのオーディオトラック」にメインボーカルのオーディオファイルを入れる

「C ハモリパートのオーディオトラック」にメインボーカルのオーディオファイルをコピペします。

⑤ 「C ハモリパートのオーディオトラック」に「Waves Harmony」を立ち上げる

「C ハモリパートのオーディオトラック」に「Waves Harmony」をインサートします。

⑥「B ハモリパートのMIDIトラック」のアウトを「Waves Harmony」にする

「B ハモリパートのMIDIトラック」のアウト(出力先)を「Waves Harmony」に切り替えます。

⑦「Waves Harmony」にハモらせる準備をする

「Waves Harmony」は立ち上げたばかりの状態だとハモりの音程がズレてしまうので、ちゃんとハモらせるための設定をします。

といっても作業は簡単で「Waves Harmony」の上の方にある「🎼」(ト音記号)のマークを左クリックし、「U」のボタンを右クリックするだけです。

これで「Waves Harmony」が特定のスケールに縛られずに音程を自由に行き来することができるようになります。

「🎼」(ト音記号)と「U」のボタンが消灯していればOKです。

↓

※ちなみに「Waves Harmony」や他のプラグインにはキー(調)を指定した上で自動でハモらせる機能がついているので、それを使っても良いです。

ただ、「自動でハモらせる機能」を使った場合には、一時転調に対応するのが面倒だったり、敢えてスケールからハズした音に対応できなかったり、3度ハモリと5度ハモリを組み合わせたりするのも手間がかかったり融通が利かないことがあります。

そのため慣れると以下の方法のほうがハモリの自由度が高く、手間もかからないと思います。

⑧ 「B ハモリパートのMIDIトラック」のMIDIデータをメインパートの3度上(又は5度下など)にする

あとは「B ハモリパートのMIDIトラック」のMIDIデータをハモリ用に移動(トランスポーズ)します。

和音の仕組みが分かっている人であればすぐにハモリパートを作れると思いますが「ハモリの作り方が分からない」という人のために作り方を説明しておきます。

ハモリには主に「3度ハモリ」と「5度ハモリ」があるので、分けて説明します。

◆「3度ハモリ」の作り方

「3度ハモリ」の音程は基本的にメインパートから「半音4つ上」(長3度)か「半音3つ上」(短3度)のどちらかです。

どうやって「半音4つ上」か「半音3つ上」を判断するのかというと、コードのルートとしてメジャーコードになる音は「半音4つ上」にし、マイナーコードになる音は「半音3つ上」にします。

「3度」の意味は以下の記事のコードで仕組みを理解してもらうと分かると思いますが、ハモリを作る時に「長3度」と「短3度」をいちいち考えるのは面倒です。

そこで以下ではあまり頭を使わずに速攻で3度ハモリを作る方法を2つ紹介します。

3度ハモリを作る方法 その1(音感が良い人向け)

「B ハモリパートのMIDIトラック」のMIDIデータを全部選択(「Ctrl+A」)して、一度全ての音を「半音4つ上」(キーボードの「↑」を4回押す)にします。

そして、メインボーカルと一緒に鳴らして違和感のある音をまとめて選択して(ピアノロールで曲全体を表示して矢印ツールで横一列を全て選択して)、「半音下げる」(キーボードの「↓」を1回押す)という方法があります。

理論的には「短3度」になる音は1オクターブの中に3個か4個しかないので、数回この作業を繰り返せばすぐに終わります。

相対音感に自信がある人であればこの方法でも大丈夫だと思います。

この方法で上手く3度ハモリを作れない場合には次の方法を試してみてください。

3度ハモリを作る方法 その2(音感にあまり自信がない人向け)

まず「B ハモリパートのMIDIトラック」のMIDIデータを、ほぼ白鍵だけで演奏できる「ハ長調」(Cメジャースケール)・「イ短調」(Aマイナスケール)にズラします。

(※「ハ長調」(Cメジャースケール)も「イ短調」(Aマイナスケール)も、意図的に音をハズしたり転調していなければどちらもほぼ白鍵で演奏できるので、ここでは同じキー・スケールと考えます。。曲の一部を転調している場合にはキー・スケールが同じ場所だけで以下の作業を繰り返します。)

今回の曲は「Bマイナースケール」だったので「半音2つ」分下げて「イ短調」(Aマイナスケール)にします。

Studio Oneの場合、「B ハモリパートのMIDIトラック」のMIDIデータを「Ctrl+A」で全て選択し、キーボードの「↓」を2回押すと、MIDIデータがは音下がります。

MIDIデータを下に下げた分、メインパートと調(スケール)がズレてしまうので、DAWのトランスポースを上げます。

今回はMIDIデータを2個「下げた」ので、DAWのトランスポーズは2個「上げ」ます

これで「B ハモリパートのMIDIトラック」のMIDIデータは「ハ長調」(Cメジャースケール≒イ短調=Aマイナスケール)だけれども、演奏されるデータは本来の「Bマイナースケール」という状態になりました。

ほぼ全ての音が白鍵と同じ高さになっているはずです。

MIDIデータは「ハ長調」(Cメジャースケール)=「イ短調」(Aマイナスケール)にしたら、MIDIデータを「Ctrl+A」で全て選択し、キーボードの「↑」を4回押して「半音4個分」上げます。

そうするとピアノロールの「黒鍵」と同じ音程になるMIDIデータが出てくるので、「黒鍵」と同じ音程のMIDIデータだけをまとめて選択して(矢印ツールを使ってマウスで囲む)、キーボードの「↓」を1回押して「半音1個分」下げます。

↓

ほぼ全てのMIDIデータが「白鍵」と同じ高さになっていれば、ハモリパートの完成です。

※メインのメロディに意図的にスケールからハズしている音がある場合には違和感が残ることがあるので、曲全体を聞いてみて、違和感があるところだけ手作業で直します。スケールからハズれている音も「半音4個」「半音3個」「半音5個」「半音7個」のいずれかでハモリを作れば合うことが多いです。

自分の作った曲の調(キー)が分からない場合

音楽理論の知識があまり無い人は、ここで躓く可能性があるので、解決策を示しておきます。

まず自分が作っている曲の調(キー)が分からないという場合には、WAVES 「Key Detector」などを使えばキーが分かります。

WAVES 「Key Detector」が手元にない場合には、鼻歌・楽器などでメロディを流しながらメロディが「終わる感じ」の音を探し、明るい感じで終わる場合には「その終わる感じの音」をベースとした長調・メジャースケール(例えばGの音で明るく終わることが出来る場合にはGメジャースケール)になります。

暗い感じで終わる場合には「その終わる感じの音」をベースとした短調・マイナースケール(例えばBの暗く終わることが出来る場合にはBマイナースケール)になります。

調(キー)が分かったら「ハ長調」(Cメジャースケール)・「イ短調」(Aマイナスケール)との「差」を数えて、その「差」の分だけMIDIデータを上下させればOKです。

調(キー)の「差」はピアノの鍵盤を見ながら数えると分かりやすいです。

「調(キー)って何?美味しいの?」という状態の場合

音楽的知識ゼロで直感で音楽を作っている人は、上記の話が「全く分からない」という場合もあると思います。

その場合は「B ハモリパートのMIDIトラック」のMIDIデータを「Ctrl+A」で全て選択し、キーボードの「↑」や「↓」を何回か押して、ほぼ全てのMIDIデータがピアノロールの「白鍵」と同じ高さになるまで調整します。

そしてキーボードの「↑」や「↓」を押した回数と同じだけ、DAWのトランスポースを逆に上下します。

例えば、キーボードの「↑」を3回押してほぼ全てのMIDIデータがピアノロールの「白鍵」と同じ高さになった場合には、DAWのトランスポースは「-3」にします。

逆にキーボードの「↓」を3回押してほぼ全てのMIDIデータがピアノロールの「白鍵」と同じ高さになった場合には、DAWのトランスポースは「+3」にします。

後は前記と同じようにMIDIデータを「Ctrl+A」で全て選択し、キーボードの「↑」を4回押して「半音4個分」上げ、ピアノロールの「黒鍵」と同じ音程になるMIDIデータが出てきたら「黒鍵」と同じ音程になるMIDIデータだけをまとめて選択して(矢印ツールを使ってマウスで囲む)、キーボードの「↓」を1回押して「半音1個分」下げます。

この方法なら音楽理論知識がゼロの直感系の方でもハモリパートを作れると思います。

◆「5度ハモリ」の作り方

「5度ハモリ」の作り方は簡単です。

「B ハモリパートのMIDIトラック」のMIDIデータを全部選択(「Ctrl+A」)して、全てのデータを

「半音5つ下」

「半音7つ下」

「半音5つ上」

「半音7つ上」

のどれかにします。

「完全5度」は「半音7個」分ズラした音ですが、1オクターブ上げたり下げたりすると「半音12個(1オクターブ)-半音7個=半音5個」にもなるので、「半音7個」か「半音5個」分ズラせば、メインのメロディと完全5度の関係になります。

「5度ハモリ」は上のほうでハモらせると気持ち悪くなることが多いので「半音5つ下」又は「半音7つ下」のほうがしっくりくることが多いです。

「5度ハモリ」は「ロボット」や「アジア」的な雰囲気のある特徴的なハモリになるので、合わない曲もありますし、曲の一部だけで採用するほうが良いという場合も多いです。

「5度ハモリ」がしっくり来ない場合には「3度ハモリ」を適宜混ぜてあげるとより自然になります。

「3度ハモリ」を適宜混ぜる場合には、前記の「3度ハモリ」の箇所で説明したとおり「B ハモリパートのMIDIトラック」のMIDIデータを、ほぼ白鍵盤だけで演奏できる「ハ長調」(Cメジャースケール)=「イ短調」(Aマイナスケール)にズラした上で、ピアノロールの白鍵と同じ高さになるように適宜調整してあげるという方法のほうが作業効率は良いです。