【Day7】章立てを作ろう! #Kindle出版への道

現在、10/15に電子書籍を出版するにあたり、日々noteを更新中。

前回はこちら↓

ここまで、

・Kindle出版をするビジネス的メリット

・出版スケジュールの立て方

・テーマの決め方

についてお話ししてきました。

テーマが決まったら今度は「章立て」をしていきます。

《参考:出版スケジュールより》

なんとなくイメージできるかもしれませんが、章立てとは簡単に言えば目次を作ること。

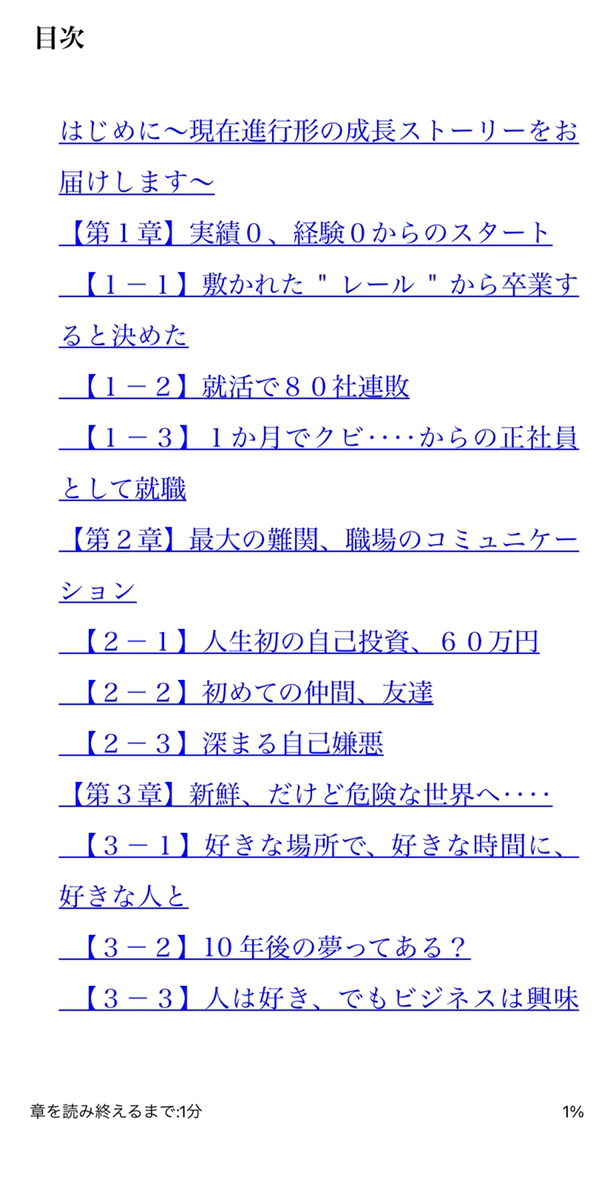

実際のKindle本で見るとこんな感じですね。

さらに細かく小見出しを作ることもあります。

章立て、小見出しを作る理由としては大きく2つあります。

まず一つ目は、

【1】伝えたいメッセージに一貫性を持たせるため

そのために、骨子を作る必要があります。

建物をイメージいただくとわかると思いますが、いきなり施工を始めたりしませんよね。まずは、設計図を起こすところから始まります。

その設計図に当たるのが、本でいう目次(章立て・小見出し)なのです。

すでにどんなテーマで書くか、決めてもらったと思うのでそのテーマで執筆するにあたり、どんな内容をどんな順番で書くか? これをまず決めていきます。

私がよく提案している章立ての作り方はこんな感じ。

ビジネス書であれば、

●はじめに

●第1章:この本で伝えたいことの全体像

●第2章:問題提起(こんなことで悩んでいませんか?)

●第3章:解決策の提示(これで解決できます)

●第4章:具体例(解決策を使ってどうするか?)

●第5章:実例(お客様の声など)

●第6章:追加の価値提供(こんな方法もあるよ)

●第7章:まとめ

●おわりに

●プロフィール

エッセイや自叙伝であれば、

●はじめに

●第1章:この本で伝えたいことの全体像

●第2章:過去の話

●第3章:ターニングポイントとの出会い

●第4章:ターニングポイントを迎えた後の快進撃

●第5章:これからのこと

●第6章:まとめ

●おわりに

●プロフィール

●はじめに

●第1章:この本で伝えたいことの全体像

●第2章:ストーリー①

●第3章:ストーリー②

●第4章:ストーリー③

●第5章:ストーリー④

●第6章:ストーリー⑤

●第7章:まとめ

●おわりに

●プロフィール

みたいな感じですね。

もちろん、これが絶対の正解ということはありません。

人によっては、解決策の部分が2章、3章に渡ることもあるだろうし、ストーリーの部分が3つだけで済むこともあるかもしれません。

ただ、共通しているのは

●はじめに

と

●おわりに

は必ず書くことと、まずは「全体像」から書き出すことだけはルールとして守っています。いきなり枝葉から話すよりも、「何を伝えたい本なのか?」全体から伝えた方が理解しやすいので。

また小見出しに関しては、私の場合は「3」が好きなので

第1章

1−1

1−2

1−3

という感じで、3つにすることが多いです。

構成としては「序・破・急」「結論+理由+まとめ」みたいなパターンが多いです。

そんな感じで、まずは書きたい本のテーマや内容に合わせて、章立て・小見出しを作っていきましょう。

章立て・小見出しを作った方が良いもう一つの理由は、

【2】ひと目で、どんな内容が書かれているかがわかる

ということ。

本の目次は表紙と同じくらい重要です。

とある調査会社がリサーチした結果によると、書店で本を買う決め手になっているのは、本の作者やシリーズが好きという理由を除いた場合、表紙やタイトルが上位に来ています。

※引用元:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000450.000000624.html

これに加えて、Kindleの場合実は無料で「はじめに」まで読めてしまうんです。意外と知らない人もいるんですが、本全体の10%までは「無料サンプル」として読めることになっています。その中には当然目次も入ってくるので、どうせならそこで「何それ、気になる!!」という感じで目を引いた方が絶対にいいです。

全く知らない著者さんでも、もし目次で興味づけできたら「じゃ、続きも読んでみよう。」ということで課金してくれる可能性が高まります。

最後に推敲する時で構いませんが、目次をどう書くかも工夫できたら文句なしですね!

以上、Kindle本の章立て、小見出しの作り方についてお話ししてきました。

ぜひ、参考にしながら考えてみてくださいね^^