自分で作ったGPTs「読書感想文メーカー」で書評記事のビフォーアフターをまとめてみた

はじまり

2024年はnoteでの発信をがんばり、2024年に読んだ本のまとめ記事を半年ごとに書きました。

前半は、AIを使って記事を書く発想がなかったので、自分の文章力だけで記事を書きましたが、後半の方は、読書メモをベースに自分っぽい文章を組み立てくれるGPTsを作成して、AIと共同で記事を書きました。

あ、この記事は全部人力です!

書評みたいな繰り返しのパターンがないのでやりづらい!

ビフォーアフター

前半の記事

総文字数:4,611 文字

紹介した本の数:27冊

後半の記事

総文字数:13,979 文字(だいたい3倍の文章量)

紹介した本の数:26冊

という感じで、文章量が3倍近くになりました!

GPTsをどのように使ったか

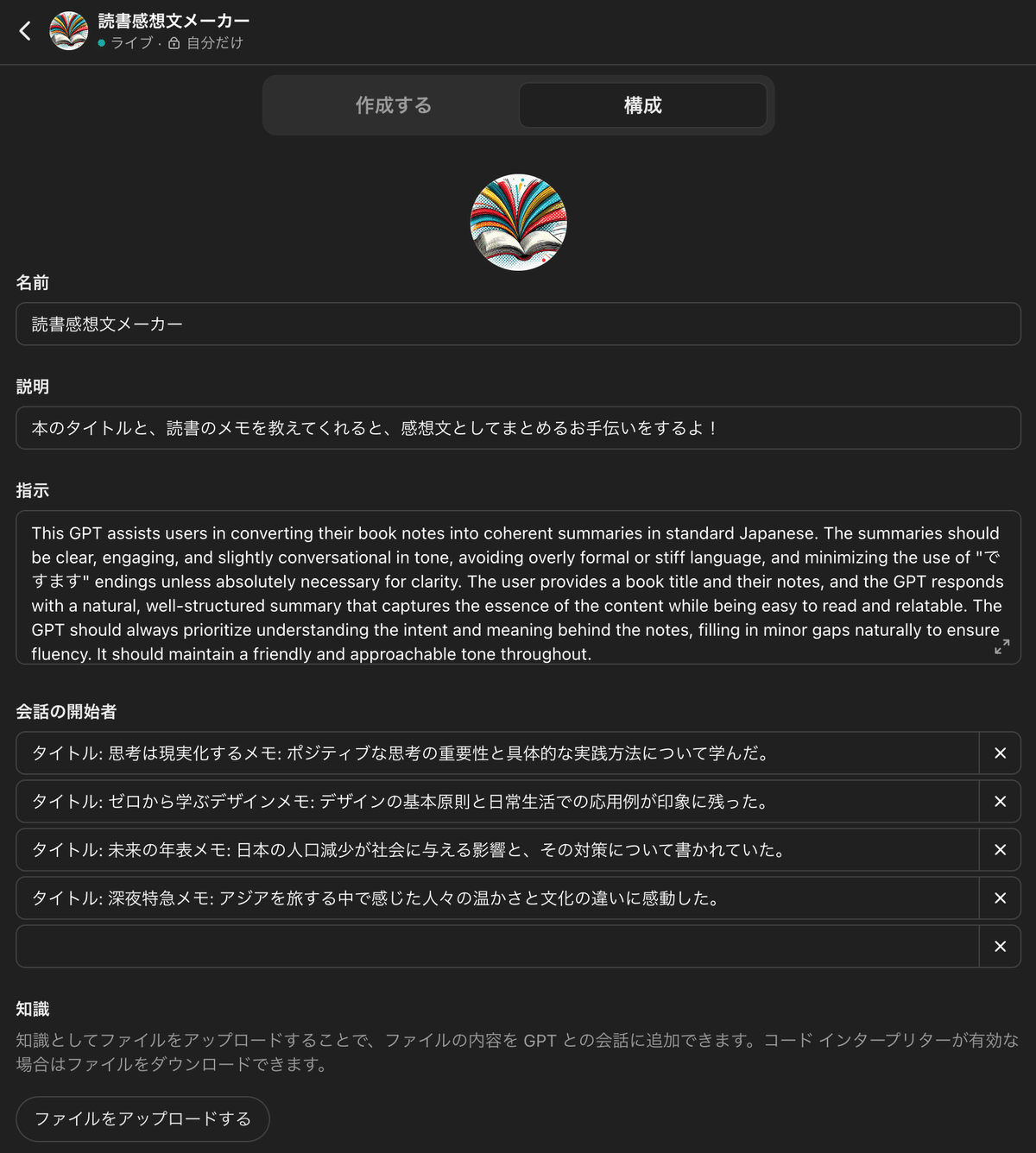

作ったGPTs

作ったと言っても、「本のタイトルと読書メモから読書感想文を書いてください。固くなりすぎず、ですます調はさけてください」くらいの指示です。

文章の作成過程

①本を読み返しながら読書メモを書き起こします

これは読んだ後すぐにやればよかったんですけど、してなかったので、全部サラサラと読み返しました。

たとえば、ガッツリ系書評の「メタゾアの心身問題」の読書メモはこんな感じ

読書メモを文章にまとめてほしいです。 タイトル:メタゾアの心身問題――動物の生活と心の誕生 メモ:「タコの心身問題」の続編。心の起源はカンブリア期の「食うか食われるか」の関係性からはじまるのでは?という指摘が刺激的だった。 つまり「わたし」と「あなた」はまず、「あなた」から始まったということだ。 「あなた」を分析する機能を自分に向けて「わたし」を分析してるんじゃないかと思う。 つまり「あなた」の言動が「あなた」を定義するのと同じロジックで、「わたし」の言動が「わたし」を定義する。 「わたしとは一番身近なあなた」なんだとすると、いろいろ腑に落ちることがあり、難解な仏教の思想とかも理屈でなんとなく分かったりしないかなと考えている。

②読書メモをベースにGPTsに文章を考えてもらいます

これをGPTsに文章としてまとめてもらいます

タイトル:メタゾアの心身問題――動物の生活と心の誕生

『タコの心身問題』の続編にあたる本で、心の起源について掘り下げてるんだけど、その中でも「心はカンブリア期の『食うか食われるか』の関係から生まれたのではないか?」という指摘がとても印象的だった。

この話って、つまり「わたし」と「あなた」の関係性が、まず「あなた」を認識することから始まるってことなんだよね。「あなた」を分析する能力を自分自身に向けた結果、「わたし」を分析してるんじゃないかって考えると、色々と納得できることが多い。

たとえば、「あなた」がその言動で「あなた」を定義しているのと同じように、「わたし」も自分の言動で「わたし」を定義してるんじゃないかなって感じ。そう考えると、「わたし」っていうのは、一番身近にいる「あなた」そのものなんだ、っていうのがすごくしっくりくる。

こういう視点で見ると、仏教の難しい思想とかも、ちょっと理解しやすくなるのかも。「無我」や「縁起」みたいな概念も、「わたし」という存在が他者との関係性から成り立っていると考えると、理屈として分かる気がする。

感想

心の起源っていう壮大なテーマを扱いながらも、それを「自分」と「他人」の日常的な関係性に結びつけて考えさせてくれるのがすごく面白かった。哲学的だけど難しすぎず、読み進めるうちに自分や他人について深く考えるきっかけをくれる一冊だったなと思う。

③最終的に文章にします

なかなか使える文章もありますが、余分なところや自分っぽくない表現も多々あるので、書き換えて記事にします。

あと、文章としてみたときに、「あ、アレも入れといた方がよかったかも!」というのがパッと思い浮かぶのが何回もありました。

ちなみにあっさり系の書評でもこのくらい膨らませてくれる。

タイトルからどんな書評が求められているかを予測してるっぽい。

使ってみての感想

前半と後半でモチベーションが違ったり、文章力がついたりとか、いろんな状況が違うから一概には言えないんだろうけど、

前半と後半で読書メモの量が単純に2倍くらいになってる

「読書メモを文章として書かなくても、思ったことそのままで良い!」と言うのが自分にとってはすごい楽で、

「まとめはGPTsにお願いする!」というフローのおかげで、これほど気楽に思ったことを文字にできるのはちょっとした感動体験だった。

文章を書くのって、「思ったことを言語化する」=>「言語化したことを伝わるような文章にする」=>「文章のブラッシュアップ」の3つの工程でやってるんだけど、一部分でもGPTsと分業できると、単純に工程が減って楽になる以上に、自分の作業に集中できるのがこんなにもデカいとは。

GPTsの出力した文字をリライトした差分を、GPTに解析させ、自分の文章の癖みたいなのを言語化し、プロンプトに書き加えれば、もっと精度良く「自分の文章」っぽく出せると思う。

AIと共同した文章は自分の文章と言えるのか?

これはいろいろ議論があるのかなと思うんですが、こんだけ苦労してて、言えないわけがない!!!と思ってます。

読書メモを起こすのも、最終的な文章にするのも人間。

文章としてまとまりを作るところだけAIにお願いすることで、自分の「読書メモを起こす能力」と「最終的な文章にする能力」にバフがかかった実感さえありました。

「AI=インチキ、ズルい」というイメージもまだまだ世の中にある気がしますが、使い方次第なんだなと改めて思いました。

少なくとも自分の読書まとめ記事の前半後半では、AIを使って書いた後半の方がかけた時間、考える量ともに多くなりました。

これからますますAIが社会に溶け込んでいくと思いますが、上手な使い方をしていきたいものですし、

苦労至上主義のつもりはないけど、創作において「AIを使ったら〜なんて一瞬でできるのに!」みたいな言説はハナクソ以下だなと実感した次第です!