わが心の近代建築Vol.27 旧宇田川家住宅/千葉県浦安市

みなさん、こんにちわ。

最近は、メンタル不調やパソコンの不具合などで更新が滞っていた掲載…

今回は、千葉県浦安市にある宇田川家住宅について記載します。在現在、浦安はウォータフロントとして、舞浜や新浦安界隈に代表される高層マンションやホテル、アミューズメントパークなどで注目されますが、その地名が誕生したのは1889年のこと。古くから遠浅の海を漁場としてきた漁村であり、当代島/猫実/堀江の3村が合併したもので、「安らかな海浦」になる事を願って付けられました。

3方を海で囲まれた浦安エリアは、遠浅の海として魚介類に恵まれ、昭和20年代の最盛期には浦安の中心部を流れる境川に漁民の集落が形成。千数百隻の漁船がひしめき合う係留場所として利用されましたが、1940年に浦安~葛西を結ぶ浦安橋が開通するまでは、東京近郊まで定期船で結ばれた陸の孤島状態でした。

水産業では、特に採貝が広く行われ、アサリやハマグリの貝類の佃煮や缶詰などの加工業者により製品化。

これらは工業生産額の大部分を占め、貝類加工業者は「むき貝屋」。貝を剥く方を「むき手」と呼ばれ、昭和30年代まで多くの女性が活躍することになります。

また、堀江村の大塚亮平氏と猫実村の田中徳次郎氏により、明治期に「浅草のり」の産地・大森から海苔養殖技術が導入。昭和期に入ると海苔の水揚げ量が上がり、全体の6~7割を占めることに。

しかし、漁村の街としての浦安も、高度成長期の東京湾沿岸の開発が進行するにつれ海水汚染が進み漁獲高も減少。1962年には漁業権の一部が放棄され、これにより海面埋め立て事業が促進。つい1971年に漁業権が完全放棄されて漁村としての浦安は終焉します。

以降、本格化された埋め立て事業で浦安の町域は約4倍に。特に1969年の営団地下鉄「東西線」開業が行われると、都心から近い住宅地として全国的に注目。

1981年の市制施行後、1987年には人口も10万人まで超え、急激な勢いでベットタウン化。特に1983年の「東京ディズニーランド」開業は、浦安の名前は全国的に知らせることになりました。

次に施主の宇田川家とこの邸宅に関してですが、施主の宇田川家は堀江村の名主の分家筋にあたる家柄。

屋号を「藤村屋」とし、呉服商を営んでいました。なお、この邸宅竣工に際し、東京深川から大工頭・梅原彦兵衛徳寧氏を招へい。建築材などは、深川の材木屋から購入。建築費用については通常の邸宅の5倍近くかかったとのことで、周囲の住人からは、新たに材木商を営むと噂されていたほど。

なお、「藤村屋」に関しては、この界隈随一の商家であったことや地の利から繁盛。邸宅竣工後には、呉服太物商のほか、荒物問屋や漁具、精米業などの販売など、幅広く事業展開。商店街が形成されたのち貸家業にシフト。

邸宅も、竣工後、再度高潮や震災の被害を受けるものの、大きな被害はなく、戦後の医院経営まで、竣工当時の姿を変える事は無かったといいます。

【たてものメモ】

旧宇田川家住宅

・竣工:1868(明治2)年6月

・設計者:梅原彦兵衛徳寧

・文化財指定:浦安市指定有形文化財

・写真撮影:可

・交通アクセス:東京メトロ東西線「浦安」駅より徒歩15分

・参考文献:

浦市市文化財報告書弟1集「浦安の町屋●宇田川家住宅修理工事報告書」など

・留意点:

邸宅は文化財のため、しかけなど触れる際には、ガイドの方に開けてもらうことを強く願います。

旧宇田川家住宅 正面写真:

宇田川家の「藤村屋」は、呉服商のほか、荒物業や兼業農家などが営まれ、各所の異なる出入り口を使用。

また、商家建築のため格子窓が多数つけられ、出入り口に関してはくぐる形が採られ、呉服商用の出入り口になり、左側では精米を営むための「米つき場」が置かれます。

また、邸宅1階の床板は全て取り外し可能で、この理由としては、浦安界隈は頻繁に高潮などの水害に遭った土地柄にあります。

鬼瓦部分:

鬼瓦は邸宅の端部分に設けられ、魔除けの鬼や家紋などが描かれ、白漆喰で盛り固められました。

昼間の扉部分:

格子が細かく、邸内に入る際、入り口をくぐる形で入室するようになっています。

夜間時の扉部分:

夜は安全のため、扉は閉められ、玄関の上部からストンと落ちる感じのものになっています。

1階「みせ」西側部分:

こちらでは、竣工当時は呉服業が行われ、その様子が再現。

当時の状況を再現するかのように、男性は短髪、女性は髪を結っています。

「みせ」の間床部分の通風口:

「みせの間」の棚には反物がしまわれていたため、生地が傷まないように通風口が設けられていました。

1階「どま」:

玄関を入ると、すぐ「どま」になり、修繕前には1946年~1975年まで医院が置かれました。まら、天井部分は2階があるため「根太天井」になっています。

1階「米つき場」:

宇田川家では、精米の為の「米つき場」が置かれ、扉部分も太い格子が。いわゆる「米屋格子」となっています。また、室内は「米つき場」という性格上、他の部分と違い、密閉された状況になっており、柱部分も桧が用いられています。

1階「なかのま」:

柱は現在入手困難なツガ材を使用。天井部分は竿縁天井とし、天井板には目の細かい柾目材を使用しています。

日中は家族居室、夜は当主夫婦の子供用寝室になり、部屋の4隅には獅子を意匠した釘隠しがもうけられていますが、宇田川家住宅では釘は用いておらず、魔除けの意味で設けられたものとなっています。

また仏壇は作り付けになっており、下部引き出しには、藤村家の商いに関する重要書類がしまわれました。

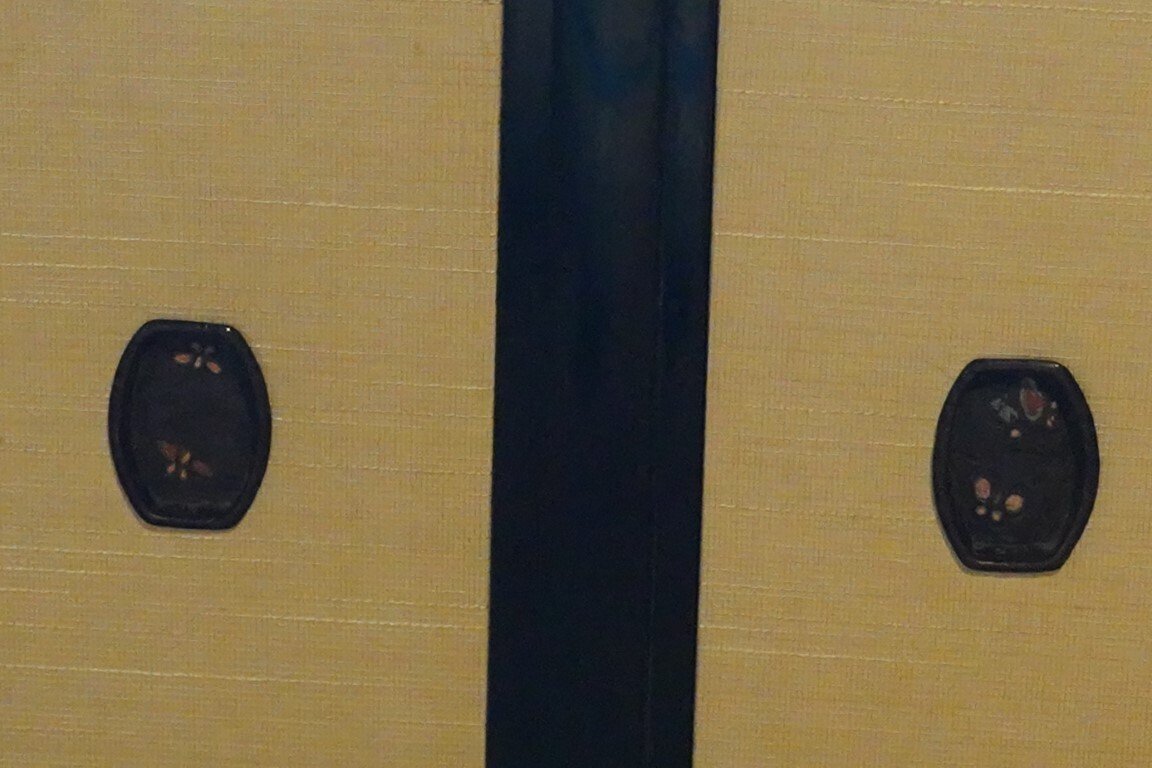

仏壇の引手:

引手には蝶を意匠した模様が描かれています。

1階「なかのま」の釘隠し:

実際に宇田川家住宅では釘は使用されませんでしたが、装飾の意味で「釘隠し」が付けられ、魔除けの為の獅子が四方に付けられました。

1階「おくざしき」:

天井材や柱などは、「なかのま」と同様のものが使用。

違い棚/書院/床を配した、書院造りになっており、戸袋棚には金箔で描かれています。また収納の引き戸ですが、こちらにはワラビが描かれており、襖絵に関しては、季節ごとに表と裏を交換できるようになっています。

次に書院の欄間には竹が描かれており、釘隠しには「鳥」や「寿」の字を意匠した図柄が描かれており、優れた大工技術を感じることができます。

「おくざしき」天袋の引手:

天袋引手には、ワラビが描かれており、古くから呪術的な意味で用いられ、着物の柄などに溶け込んでいました。

1階「ざしき」の屏風絵:

竣工当時、浦安の漁師たちが江戸に商品を治める際、中川の番所で検閲を受けなければならなかったのが、宇田川家の尽力により、無検査で通過できるようになり、漁師たちから感謝の意味を込めて寄贈されたものとなっています。

1階縁側:

奥側は厠になっており、軒桁には杉の磨丸太が用いられており、垂木には松材を使用したものになっています。

庭園部分:

屋敷神を配した庭園で、枯山水になっており「モッコク」「キンモクセイ」「モチノキ」が植えられていますが、この3本の木を植えることにより、家内安全・商売繁盛に繋がるといわれています。

1階縁側の「臆病窓」:

雨戸部分に、小窓が開く仕掛けになっていますが、これは「臆病窓」と呼ばれており、宇田川家の商売柄、夜間の来訪者があった場合や有事の際は、雨戸をあけずとも、来訪者を確かめたり表の状況がうかがえる。

また、家人がトイレに行った際に、ここを開けて手水鉢で手を洗うなどにも使用されたといわれています。旧宇田川家住宅は、その用途が変わる度、幾度の改造を受けますが、建具の多くが残され、この窓に関してはNHKの「美の壺」でも放映されました。

1階「だいどころ」

宇田川家では農業も営まれたため、土間部分で農作業をすることもあったため、通常の商家と異なり、「ながし」は表におかれました。天井部分には根太はなく吹き抜けとなっており、採光や換気のための無双窓や窓などが開けられていました。

「だいどころ」2階部分:

こちらは、宇田川家の従業員用の室内になっています。

2階「板の間」:

板の間部分は、商いで使用する商品などが置かれましたが、そのなかで、小さな丸穴が開けられている箇所がありますが、この部分は、丁度帳場を見下ろせる形になっており、家人がこの部分から見張っていたといわれています。

2階板の間の覗き穴:

ちょうど真下には帳場になっており、主人が上部から不正がないかチェックする仕組みになっていました。

また、どのような客が来店しているかも見る仕組みにもなっています。

2階ざしき:

床柱に自然木が使用されるなど、1階部分の形式ばった書院とは違い、数寄屋の意匠が込められたものとなっています。

2階「ざしき」の地袋引手:

地袋の引手は、蝶を意匠した模様が描かれており、地袋真下は玄関部分で吹き抜けになります。

ここから2階部分に風が入り込み、夏でも涼しい室内になっています。

【編集後記】

僕自身の認識不足でしたが、浦安というと現代建築やアミューズメントパークのイメージが強く、まさか、これほどの近代建築が保存されていたことに驚愕した次第。浦安市では、

特に第二次世界大戦時は、その土地柄か空襲の被害を受けることはなく、当時の邸宅や「べが船」など、貴重な文化財が近隣の浦安市郷土資料館に多数保存され、非常に魅力多い街になています。