わが心の近代建築Vol.4:成瀬記念館分館(成瀬仁蔵邸)/東京目白台

皆さん、こんにちわ。

今回は、日本の女子教育に大きな足跡を残した巨星、成瀬仁蔵先生の邸宅を記載します。

成瀬仁蔵先生においては、広岡浅子を扱ったNHKの朝ドラ「あさが来た」でも扱われた人物で、牧師として女子教育に尽力、目白の地に日本女子大学校(現在の日本女子大学)を設立したほか、日本にバスケットボールを広めた人物でもあります。

施主:成瀬仁蔵先生(1858~1919):

まず、邸宅を紹介する前に、施主の成瀬仁蔵先生を紹介しますと、成瀬先生は1858年に山口県の吉敷に生まれ、1877年に米国に留学。

帰国後に山口を離れ、大阪の梅花女学校で教鞭を執り、1882年に居氏を辞任し、牧師として奈良などで布教し、新潟に渡りって布教の傍ら、新潟女学校の初代校長に選出。

1891年に再渡米し、女子教育などを学び1894年に帰国。大阪の梅花女学校の校長を務める傍ら、日本にバスケットボールを広め、大阪府天王寺区に校地を獲得したものの、その後、広岡浅子らの働きかけにより、東京の目白台に三井財閥から土地が寄贈され、ここに日本女子大学を大隈重信らとともに創設。

学園運営の傍ら、澁澤榮一、新渡戸稲造らとともに帰一協会を設立。

宗教や思想の垣根を超え、相互理解と協力を推進する活動を精力的におこなっていきます。

しかし、成瀬先生の体に、突然病魔が襲い、1918年の冬に異変を感じ、床につきますが、身体は既に肝臓がんに侵されていました。

1919年1月29日、学内外の関係者を集め告別講演を敢行。

以降、成瀬仁蔵邸には多数の見舞客が訪れ、後継者たちににあとを託し、同年3月4日に永遠の船出に就きました。

今回紹介する、成瀬仁蔵邸は、そもそもは教師館の1つとして、1901年に開校とともに竣工したもので、先生は1919年に没するまで、この建物に住み続け、建物は成瀬先生のライフスタイルに合わぜ、何度も増改築が行われ、現在の形に変更されています。

また、この邸宅は、もともとはキャンパスの北西脇にあり、木々に囲まれて広くは知られていませんでしたが、不忍通りの拡幅にともない解体。

およそ2年間にわたり、大学側などで調査/移築作業が行われ、2017年に大学キャンパス内に移転。現在は「成瀬記念館別館」として広く一般公開されています。

今日も、邸宅の窓から、明日へ踏み出す若人たちを、成瀬先生が、窓から厳しくも暖かい眼差しで見守っているように自分は感じてなりませんし、自分のなかでは、今まで200棟は近代建築を見てきましたが、これほど施主の想いの詰まった優しい建物を見たことがありません。

また、大学創設者の邸宅が、キャンパス内に今なお残され、公開されている稀有な建物になっています。

建物メモ

成瀬仁蔵住宅(成瀬記念館分館)

●竣工年:1901年

●設計者:不詳

●文化財指定:豊島区指定文化財

●写真撮影:可

●公開日:大学HPを参照

●交通アクセス:目白駅より大学行バスあり

正面写真:

個人邸宅としては非常に珍しく、真ん中に玄関がありますが、もともとは、教師館の一つとして建てられたため、このような形状になっています。

左側面外観:

経年の増改築により、建物の形が非常にいびつな状況になっています。

左側面写真:こちらも、様々な部分が出っ張る状況になっています。

背面写真:

幾度にも重なる増改築のため、2階部分は奥に出っ張り、窓は洋風の上げ下げ窓になっています。

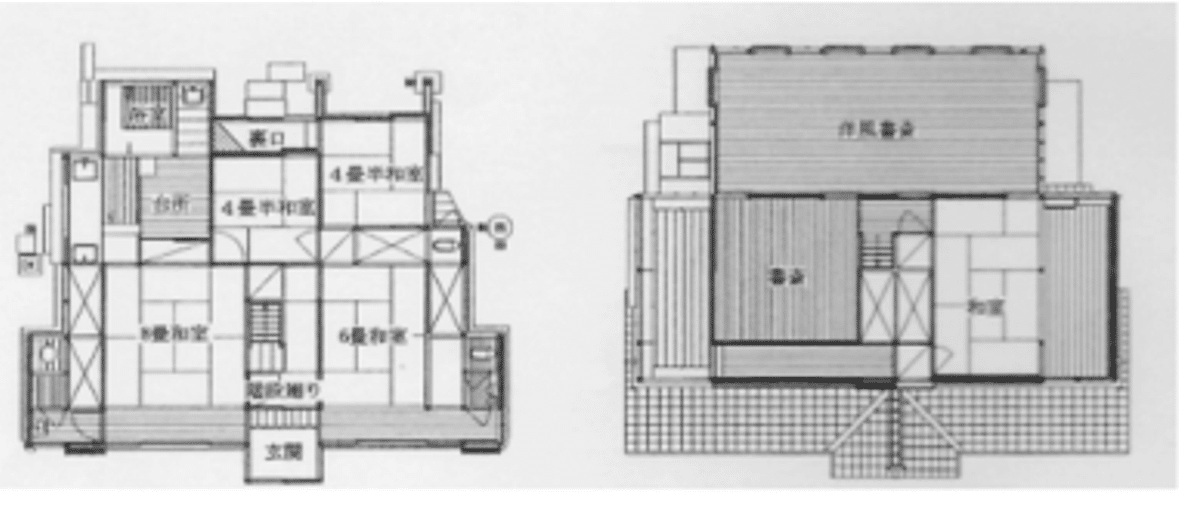

竣工当時のの建物の平面図:

現在とは違い、特に2階部分では奥側の書斎や書庫などは設けられていません。

1911年時の平面図:特に2階後部の増改築が行われており、後部の書斎Ⅱや書斎脇の書庫などが増改築され、右側部分の和室(寝室)脇が板の間化。

また、左側和室が板の間化され書斎になるなど、いわば、成瀬先生の生活を表すように、本に囲まれた生活になっています。

1階 手前側の8畳和室:

増築時に建具などを取り払った部屋で、天井部分にその名残が残っています。

1階 手前側6畳和室:

床の間らしきものが設えていますが、成瀬仁蔵先生の人柄を表すかのように、非常に簡素化された部屋になています。

1階中廊下:

玄関から入った部分に中廊下府が存在し、成瀬記念館分館では、中廊下式が採られています。

1階 廊下後ろの和室:

中廊下後ろの和室。

この部屋を軸にして台所/浴室/女中室に移動できる形になっており、和室としての側面と、廊下としての側面、2つの要素を持ち合わせています。

1階台所:

後方には勝手口が設けてあり、通行しやすい形になっています。また、採光のためのトップライトが設えています。

1階浴室:

こちらの部屋は、浴室に用いられ、1階中廊下後ろの和室から行ける状態になっています。

1階女中室:

女中さんには、日本女子大学第一期卒業生の方があたり、成瀬先生の身の回りの世話をしました。

そのため、女中さん専用のトイレが設けられたりなど、成瀬先生がいかに、その方を大切にしていたかがうかがえます。

また、後述しますが、成瀬先生には1日のルーティンとして、独特な癖があり、その物音で女中さんは、成瀬先生が起床したことを知りました。

1階階段部分:

2階へ上がる階段。

2階は、成瀬仁蔵氏のプライベートルームや書斎になっており、しばしば、今後の学校運営などの話し合いが行われました。また、現在では、安全のために手すりが付けられていますが、竣工当時は何もなく、手前のフック部分と2階の金具にロープを渡し、手すり代わりに使われました。

1階フック部分:

先述の1階階段のフック部分を拡大した写真。

先述のように2階では仁蔵氏のプライベート・ルームのほか、会合や仁蔵氏の見舞客が訪問したそうです。

中でも、ロープを渡した理由として、1889年にテロルにより、右脚を失った学園創設にかかわった大隈重信公のためと言われています。

2階寝室:

成瀬先生は、この部分を寝室に用いており、ベッドは、成瀬先生が生涯愛用したもので、この場所で多くの方に先生は看取られながら、僅か60年の生涯を終えました。

2階書斎:

寝室前の書相。

移築前は、こちらは東側に位置し、成瀬先生は、窓に入る朝日を利用して、読書を行いました。また、左側部分にある棚は、本棚になっています。

なお、右側に置かれたソファーですが、これは、成瀬先生の項目で記載したとおり、1919年の1月に講堂で追悼講演を行いますが、その際に成瀬先生が腰かけたもので、公演時、このソファに成瀬先生が腰かけ、2階部分から講堂に向かわれました。

2階書斎:

寝室の隣側にある部屋で、もともとは和室だったものを書斎に改造。なお、襖部分の空いた個所は、押入だったものを本棚に改造したものです。

この部屋は、書斎以外にも、先述の大隈重信らとの学園運営などの評議委員会にも使用。

これは、成瀬先生のルーティンですが、先生は歩き回りながら本を読む癖があり、この室内を歩きまらりながら読書に耽っていました。

2階書斎の窓側:

奥側には本を置く書見台が置かれており、移築前は、学園校舎群に面しており、生前の成瀬先生は、この部分で本を読みながら、登下校する女学生を見送りました。

現在でも、この部分から新しく建てられたキャンパス群を一望でき、亡くなられてから100年以上経過する今でも、キャンパスで過ごす未来ある若者たちを、本を読みながら厳しくも暖かい眼差しで見守ってくれている、そう自分は感じるのです。

2階書庫:

書斎脇にある部屋で、増改築された部分になり、書庫になっています。左側面の外観から見た妙な出っ張りはこの部屋を増改築したためであり、天井には採光のためのトップライトが設けられ、非常に明るい部屋になっています。

2階書斎Ⅱ:

2個目の書斎で、こちらは後ろ側に面しており、増改築された部分になっており、天井部分は洋風になっており、窓は西洋建築でよく見る上げ下げ窓になっています。

室内には3つの机が設けてあり、成瀬先生の活用法は独特で、それらを2面づつ、計6面使用して、それぞれx違う作業を行っていました。