わが心の近代建築Vol.41 蛇の鼻御殿(福島県本宮市)

みなさん、こんにちわ。

最近取材に行って、収穫はあったものの、フラッシュバックを起こしてしまい、パソコンをいじれず仕舞だった昨今。

今日精神科に行きカウンセリングを受け、快癒したので徐々に亀レスですが開始していきます。

【本宮市の歴史】

今回は、福島県本宮市にある「蛇の鼻御殿」について記載しますが、福島県中通りの中部に位置し、現在は、福島県を代表する内陸工業地帯になっています。

古くは、会津街道、相馬街道、三春街道が交わる交通の要衝として栄え、鉄道駅も早いうちから設置。野口英世博士も故郷の猪苗代を出る際、馬車で本宮まででて本宮駅から東京に向かったことが伝えられています。

明治・大正時代には株式会社本宮電機が設立、現在の大玉村に発電所を建設、このあたり一帯の電気を発電。昭和に入ると肌着メーカーのグンゼが工場を本宮町に操業。

戦後は、工業団地が造成され、アサヒビールの工場などを誘致します。

【「蛇の鼻」の由来】

次に名前に由来になった「蛇の鼻」ですが、前九年の役で、この地で交戦した源義家が四方の敵に放った矢が花のように見えたことから「矢の花」となったものの、そののち、玉井村と本宮町に分割された際に、玉井には「矢の花」という地名が残ったのに対し、本宮では、大名倉山に伝わる大蛇伝説の蛇からはじめは「蛇の花」と呼び、後世になり山が切れて盆地に落ち込む場所を「鼻」と呼ぶことから「蛇の鼻」と呼ぶようになりました。

なお、この地は本宮の豪農・伊藤彌によって開拓。蒼龍山百果園とよばれ、市民に開放。

広大な敷地内には洋種の牝馬を繁殖するための模範厩舎があり、農業の副業として、牛・馬・豚・ヤギ・ウサギ・ニワトリなどが飼育されて分譲。今でも残る鰻清水池には、コイやフナ、ナマズなどを放流し繁殖させるための幼魚施設も有していました。

【邸宅建築の経緯】

次に邸宅について記載すると、本宮の豪農・伊藤彌の別邸建築として1904年からおよそ8年もの月日をかけて建立したもの。なお、い伊藤彌は、戦時歌謡の「イヨマンテの歌」「暁に祈る」などを歌った歌手・伊藤久男の父親でもあります。

別邸建設に対しての思い入れは深く、工事中、何度もやり直しを命じて完成。伊藤彌は各地を回り、設計を固め、彫刻については福島県二本松市にある橋本佛具彫刻店の初代親子に依頼し、超絶技巧の宝庫の建物になっています。

蛇の鼻は、1963年に現在の所有者に代わり、1965年より蛇の鼻遊園地として開業。四季折々の花を楽しめる観光スポットになっています。

なお、建物は1996年に国指定登録有形文化財に選定され、一般公開されています。

【建物メモ】

蛇の鼻御殿

●竣工年:1904~1912年

●文化財指定:国指定有形文化財

●入館料:¥800

●交通アクセス:JR東北線「本宮駅」より徒歩25分

●開館日

・4/1~10/25 9:00~17:00

・10/26~11/30 9:00~16:30

・12/1~3/31 10:00~15:00

●参考文献:

・花と歴史の郷 蛇の鼻HP

・BS朝日放映「百年名家」

・本宮市の歴史は、Wikipediaを参照

●留意点:

本宮駅から「花と歴史の郷 蛇の鼻」までのワンコイン・タクシーがあるためそちらを利用するとベター

【門柱部分】

この部分は、現所有者になり、蛇の鼻が開園する際に作られたものです。

【蛇の鼻御殿 本館】

1904年からおよそ8年の年月をかけて建設され、近年屋根の修復を終え、建物内部は竣工当時の姿を愉しむことができます。

まず手前側に見える黒い屋根の部分は台所などの水回りが配され、赤い屋根の手前の平屋部分は、使用人などのプライベートルームとして使用され、2階建て部分がメインルームになっています。

【本館 正面部分】

この邸宅が迎賓建築であることがよくわかる箇所で、おびただしい彫刻が玄関付近には設えてあり、この作品は隣市の二本松市にある橋本仏具彫刻店の初代親子によって数年間の時間をかけて彫られたものと言われています。

【玄関入口】

玄関入り口のおびただしい動物は、想像上の動物がいくつも描かれ、日光東照宮を模したものと言われ、一般の迎賓建築には見られない意匠になっています。作は隣市の二本松市にある橋本佛具彫刻店の初代親子の作品、玄関両脇の柱は、一本の木を四方から彫刻を施したもので、「鯉の滝登り」が描かれています。

【蛇の鼻御殿 本館/持ち送り】

貼りだした屋根などを支えるための構造物で、ここにも、施主の彫刻へのこだわりを感じさせる意匠になっています

【蛇の鼻御殿 蔵座敷】

こちらも登録有形文化財で、なまこ壁になっているのは、のちの増改築からで、通常、土蔵建築というと窓が小さいものの、大きく開かれ、蔵座敷という事で中を明るく、接客をしやすくするためと考えられます。

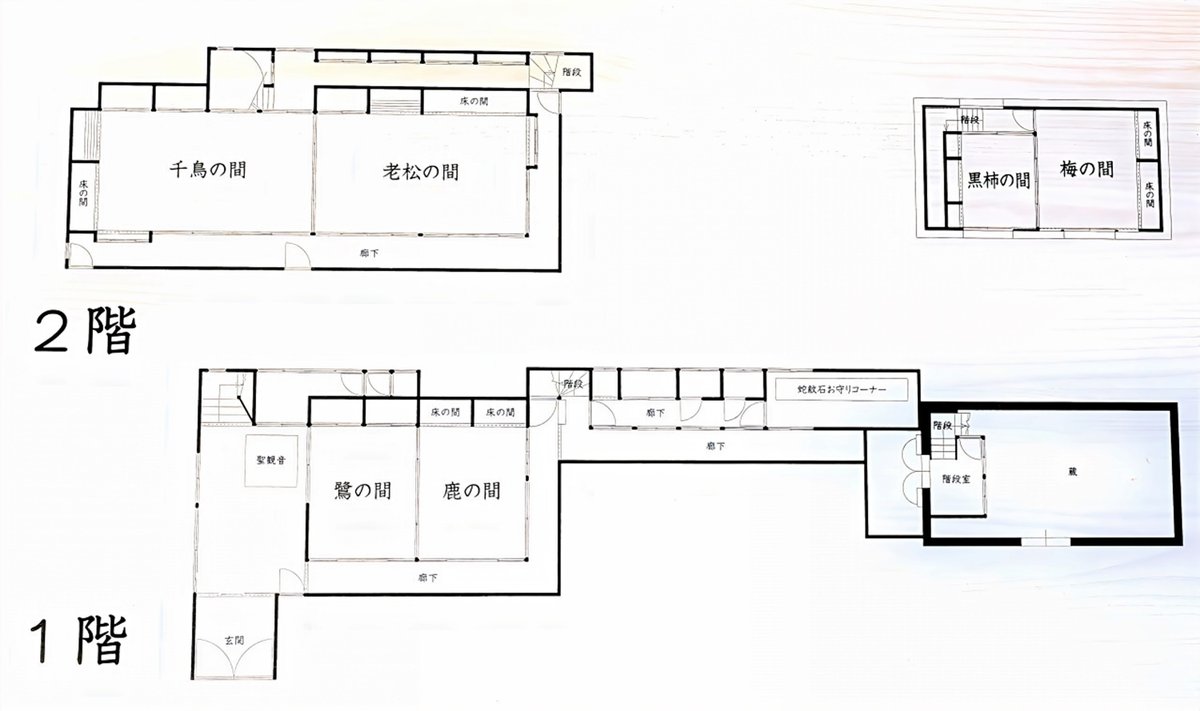

【平面図】

本館は1階に2部屋、2階にも2部屋あり、渡り廊下を通じ、蔵座敷に繋がります(蔵座敷も国指定登録有形文化財)

【本館1階 玄関】

天井部分には龍の彫刻が掘ってあり、表の柱部分の「滝を上り切った鯉が龍になる」という中国故事にちなんで掘られたもので、施主の遊び心を感じずにはいられません。

【本館1階 玄関の間】

天井部分の格天井に特徴があり、建築当初は三方が白木の杉戸に囲まれていましたが、現在は億を展示スペースとして活用しています。

【本館1階 鷺の間】

かつての仏間。

蛇の鼻御殿の各部屋は、襖絵や杉戸絵が描かれており、こちらの部屋は襖絵に鷺が描かれているため「鷺の間」と名付けられました。

なお、正面部分の額は、伊藤博文が書いたもので、正面の襖絵は喜多武清の「山海図」になります。

右側の絵画が、この部屋の名前の由来になった菊田伊洲の『葦五位鷺図』で、仙台四大画家の一人に数えられています。

【本館1階 鹿の間】

この室内で一番目を引くのは、ど太い床柱で、インド原産の熱帯性の常緑樹の白檀(びゃくだん)が使用されています。

また落とし掛けは柘榴(ザクロ)を。古木になると独特なこぶなどが珍重されます。なお、床板には黒柿を2段に重ねたものを使用しています。

また、加藤窓には唐木三大銘木の黒檀(コクタン)がしようされています。

この部屋が「鹿の間」と呼ばれる所以ですが、「鷺の間」と同じように、仙台藩御用絵師を務めた東 東洋の『鹿渓流図』の襖絵から名づけられました。

なお、扁額は尊皇派の公家で太政大臣を務めた三条実美が書いた「親仁善隣」です。

【本館 階段部分】

階段はケヤキ製で、段鼻(先端部分)には目線に合わすように、わずか数cmの隙間に彫刻が掘ってあり、その総てが異なる題材にものになっています。

【本館 2階廊下部分】

廊下部分の板はケヤキの一枚板になり、構造上は1階部分とほぼ同じになっています。

【本館 2階部分から池部分を臨む】

眼前に広がるのは本宮市街と周囲の山々になります。伊東彌は、庭園にも大変力を入れ、この景観を生み出すために池のを造成、周辺には桜の木を植え景観を整えました。また、写真手前の2つの石は左から、磐梯山と猪苗代湖をあらわし、邸宅から見えない景観をかきたてます。

【本館2階 老松の間】

床柱は、天井部分まで延び、樹齢400年のビワの銘木を使用。

落とし掛けには、定番になった曲がった黒柿を使用することにより、躍動感をあらわしています。また、左側の額は明治の三傑、木戸孝允の書で「欲託生涯江山是」と書かれています。

また、狆潜り部分は曲がりくねった竹材を使用し、先述の床柱部分の下部断面にビワの絵が描かれ、何の木かをわかりようにしています。

また、この部屋が「老松の間」と言われた所以は、秋田杉の一枚板に描かれた杉戸絵になり、この部屋の絵は、茨城県北部出身の日本画家、飛田周山が大正12年に、この建物に数か月間滞在し描いたものと言われています。

【本館2階 「千鳥の間」】

この部屋の名前の所以は、室内に描かれた秋田杉の一枚板に描かれた杉戸絵の千鳥から名づけられました。

また、床柱が「四方柾」の松、床框は黒檀を使用した正当な書院でありながら、通常用いられない杉戸絵が用いられているところにこの邸宅の魅力を感じます。

秋田杉に描かれた杉戸絵は、福島県棚倉町出身の画家、勝田蕉琴氏によるもの。

邸宅を父の伊東彌から建物を受け継いだ伊藤幟の招きで数か月滞在した際に描かれました。

なお、明治宮殿に描かれた狩野永悳作による千鳥の絵をモチーフにしており、それより1羽少ない99羽が描かれています

【渡り廊下部分】

渡り廊下部分は、ケヤキ製の一枚板が使用されています。

また脇には厠が設けられています。

【渡り廊下 大便器】

こちらの和式トイレは、床部分が黒柿、腰板がケヤキ材を使用しています。

【渡り廊下 小便器】

こちらの小便器は、床、腰板ともケヤキ材を使用しています。

【蔵座敷 入口】

床部分は、ケヤキの玉も区という高級材を使用。

また、天井部分も、格天井風に設えたものになっています。

【蔵座敷 1階】

この部分は、床部分がケヤキ材という以外、部屋一面に希少な高級材の黒柿を敷き詰めており、見るものの目を奪います。

【蔵座敷 階段部分】

階段部分にも黒柿を使用しており、踏むのをためらってしまう状況。また、階段の「側桁」にも貴重な高級材の黒柿を遺憾なく使用しています

【蔵座敷2階 黒柿の間】

この部屋は、すべて実のなる木を使用し、天井部分は白柿を使用し、床柱と床板は黒柿、長押はヒバ材、右側の落とし掛けは、ブドウの木を使用し、身のなる木を使用することに豊かさを象徴としています。

【蔵座敷 2階「梅の間」】

右側の曲がりくねった落とし掛けは樹齢600年のヤマブドウを使用、床柱がカリンの木を使用しています。「梅の間」は襖絵の梅の木から名づけられました。

床の間の反対側の襖には、梅の木が描かれていますが、これは専大四大画家のひとり、菅井梅関の『墨梅図』になり、上部の欄間は、白柿になっています。

【編集後記】

蛇の鼻御殿は、希少でで高級な材木をふんだんに使用していますが、これを可能にさせたのは、鉄道網の開発により、流通が滞りなく行えるようになったためと考えられます。

福島には、まだ魅力的な邸宅が多いですが、今後も濃い際できたらばと感じます。