わが心の近代建築Vol.50 小出邸(東京都文京区西片→江戸東京たてもの園)

みなさん、こんにちわ!!

今回は、新年の初投稿という事で、東京都文京区西片から江戸東京たてもの園に移築した小出邸について記載します。

もともと、こちらには旧岩崎邸庭園について掲載していましたが、投稿があまりにも不完全だったため、いったんは掲載を消し、50棟目をこちらに変更します。

【西片について】

まず西片について記載すると、都営三田線の春日駅界隈にあり、江戸中期から末期に、備後福山藩(現在の広島県福山市)の安部家の中屋敷があり、ほかにも武家や大名の邸宅街でした。

明治に一度は政府所有になりますが、その後払い下げられます。

阿部家はもともと、江戸上屋敷を神田に、中屋敷を西片に持っていましたが、西片の土地を国から買い戻し、こちらに本邸を置き、1872年に東京府に対し、「貸長屋許可願」を提出し宅地開発に着手。

【西片と阿部家について】

安部家では、住宅地を作るため、当初から店舗経営などを制限。

住民も当初は、旧藩士や同郷人が占めていましたが、周囲が東京大学に近いことから、地の利を生かし多数の学者や官吏が住み、「学者街」と呼ばれるほどに発展。なお、西片は都内で最も早い段階で宅地開発されました。

この街は、東京を襲った2つの災禍…

関東大震災、東京大空襲の被害こそ免れたものの、近年では、建物の老朽化や建て替えなどで、かつての面影は喪われつつあります。

【施主 小出収】

次に、施主の小出収(1865〜1945)について記載すると、現在の島根県に生まれたのち、県立師範学校、慶応義塾大学を首席で卒業。

山陽新報記者、信濃毎日新聞主催など、ジャーナリストとして活躍ののち、三井銀行、富岡製紙所所長、名古屋製糸所所長、王子製紙支配人など、三井財閥系の経営に参画。その後も、千代田生命大阪支部長、東京信託支配人などの経営にも携わります。

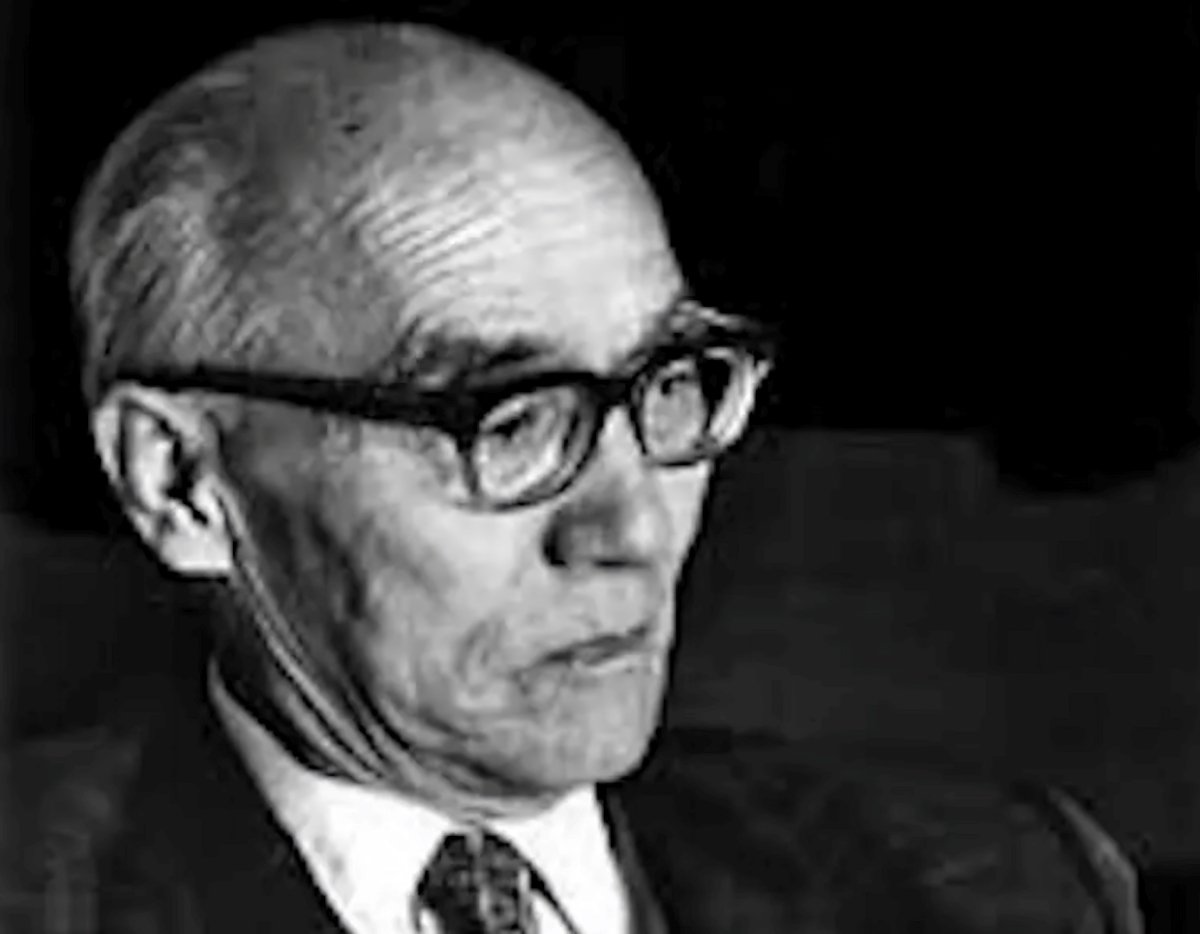

【設計者 堀口捨巳】

この邸宅の設計者・堀口捨巳(1895~1984)について記載すると、京帝国大学建築学部を卒業ののち、同期生の山田守氏らとともに、分離派学会を結成。

分離派学会については、この当時、ヨーロッパでは当時、過去の歴史様式を否定するモダニズムが流行し、彼らはその日本版を創ろうとしていました。

なかでも、堀口捨巳氏は、その急先鋒の人物で、様々なコンテストに自身の作品を発表。ヨーロッパに留学委したのちは、モダニズムに日本の伝統美を加えて活躍。戦後は恕庵(愛知県名古屋市)や旧一条恵観山荘(神奈川県鎌倉市)など従来の日本の古建築の保存に奔走し、日本伝統建築の大家として活躍しました。

【施主と設計者の関係性について】

小出収と堀口捨巳の関係は、小出氏の妻の弟が美術史家の丸尾彰三郎。その丸尾氏と堀口捨巳が親友だった関係から、邸宅設計に堀口氏に白羽の矢が立ちました。

な0,新進気鋭の若手作家に自宅建設を任せるのは小出氏にとっても冒険的な行為でしたが、当時の資産家間では、若手作家を育成することが流行っており、その影響と思われます。

なお、小出邸は、1925年に竣工ののち、戦時中は疎開のため、他人に貸し出され、昭和21年に疎開先から戻った際に1階和室の壁が塗り直され、幾多の改築などが行われるも1996年に老朽化などから解体。

そののちけん地区部材を活用して復元。

1998年より江戸東京たてもの園内府に一般公開されます。

現在、小出邸は同施設内の三井八郎右衛門邸、前川國男邸と同じく、東京都指定有形文化財に選定されています。

【たてものメモ】

小出邸

●設計者:堀口捨巳

●竣工年:1925年

●文化財指定:東京都指定有形文化財

●入館料:(江戸東京たてもの園)¥400

●定休日:月曜日、年末年始(祝日の翌日は次の日)

●写真撮影:可(商用禁止)

●交通アクセス:

・武蔵小金井駅より西武バス「小金井公園西口」停留所下車5分

●参考文献:

・田中禎彦監修「死ぬまでに見たい洋館の最高傑作」

・内田青蔵著「お屋敷散歩」

・江戸東京たてもの園 イベント時の冊子

など

【外観において】

まず、玄関部分を見ると、垂直線で構成されており、この邸宅が竣工したのが1925年。

設計者の堀口捨巳氏がヨーロッパ留学から帰国して間もない作品で、諸外国で学んだ新機軸の意匠がふんだんに盛り込まれています。

側面部分を見ると、まず一番最初に目が行くのが、その独特な屋根ですが、ピラミッドを思わせる方行の屋根と水平の軒が重なったもの。また、屋根部分の桟瓦が生み出す波型模様が特徴的になります。

なお、庭園部分に円錐型の突起物が残されていますが、当初の予定は屋根の先端部分にこの尖塔が乗る予定でしたが、実施されることなく、現在はこちらに展示してあります。

なお、庭園部分を臨むと、窓枠と障子含め、水平線と垂直線で構成されている意匠で、当時のヨーロッパで流行したモダニズム様式がふんだんに盛り込まれています。

一方玄関ポーチは、幾何学的な構成ですが、階段部分がレンガ敷き、玄関の柱部分には古風なハツリが施され、伝統的な部分が非常に多く、道線的には不自然に斜めに玄関が存在するなど、様々な建築を見てきた堀口捨巳だからこその、一瞬の迷いを感じさせられます。

【紫烟荘】

なお、この邸宅と同時期に、堀口捨巳設計で、川越に生まれた紫烟荘は、同時期の為か非常にデザインは似ていましたが、屋根部分には茅葺を採用したものになっていましたが、残念ながら、こちらの建物は僅か数年で焼失してしまいました

。

【平面図】

平面図を見ると、玄関ポーチは斜めに付けられており、今までの日本建築では応接間などが南面に来るように配置されましたが、西洋建築に多く見られるように、北面に応接間を持ってきているのも、興味深いです。

【1階部分について】

玄関部分から玄関ホールを覗くと、分離派らしく、水平線と垂直線に機軸を置いたものになっており、幾何学的なデザインで構成されています。

また、玄関の土間部分を見ると、扉部分に沿って色違いのタイルを貼る工夫がされており、見る方の目を愉しませています。

一方、ホール部分から玄関を臨むと、扉上部の窓部分などに四角形を用いたデザインなどが見え、玄関ホール部分と同じように水平線と垂直線を基調としたデザインになっていますが、その一方で左側部分などにはハツリを付けており、伝統的な部分を残しています。

また、玄関部分わきには来客用トイレを構えていますが、タイル貼りになっており、非常に明るいデザインになっています。

また、当時のタイルは現在のものとは違い、非常に価値のあるもので、小出家のざくぃさん状況を伺い知ることができます。

応接間は、小出邸で最も特徴的な部分で、幾何学的なデザインが展開され、天井部分は銀箔が貼られ、照明部分は天井に埋め込まれ、家具類は堀口捨巳氏自らデザインしたものになります。

また、窓側から臨むと、左側の棚は日本風の吊り棚。

なお、壁に関し「揉み紙」と言われる壁紙が設えています。

その他の部分は無地の壁紙になっています。

右側には、暖炉の代わりに暖炉を見立てたところに暖房器具が置かれ、その部分の腰壁はタイル張りで、床面部分は家具類に併せるかのように赤色になっています。

食堂部分は南面に面し、応接居間と同じく洋間。

腰板は下見板張りになり、天井の格縁による表現が印象的、寸法は細いものの、手斧で仕上げたものとなっています。

食堂の隣には、茶の間になりますが、日本間でありながら、その伝統を覆すかのように、畳の線や梁、襖などで、建具の線が垂直線と水平線を表し、オランダで見られた「デ・スティエル」運動の影響を表現しています。

茶の間の隣は寝室になりますが。押し入れの割付も従来の日本建築と違い革新的なもので、デザイン性を重視したものになります。

また、オリジナルの壁の仕上げは「小笠原壁」と呼ばれるものでしたが、現在では入手困難なため珪砂(けいさ)を調合して色を似せています。

なお、つぎにキッチンを見ていきますが、流し台には人造洗い出し石が使用、中央部分には作業台が設けられたコンパクトな造りではあるものの、先述の室内に比較し、分離派の印象は殆ど見ることはできません。

また、浴室には、脱衣場が併設されており、畳敷きでこぶ須磨が設けられた仕組みになっています。

また、浴室部分は、流し台や腰壁には人造洗い出し石を使用。

天井部b分には湯気を抜くための通風孔が設けられています。

浴槽は従来の日本的な五右衛門風呂になっています。

【2階部分】

つぎに2階に上がると、階段上部の廊下、8畳間、6畳間の和室から構成されます。

8畳間部分は、「床の間」が配され、、書院部分が平書院風になるなどの和室になりますが、床の間の隣に押入を挟んで天袋と地袋があるなど、独特なデザインになり、セセッション様式を日本まで表現したものになります。

同じく6畳間に関しては左側に床の間風のものが配され、その下に地袋を備えるというたという、和室の常識にとらわれない水平線と垂直線を強調したデザインになっています。

なお、急こう配部分で生まれた小部屋に関しては、納戸として活用され、家財道具などを保管しました

【編集後記】

小出邸は、のちに旧一条恵観山荘の保存工事に携わることになる堀口捨巳氏のデビュー当時の作品で、ゼセッション様式などの当時のヨーロッパの様式を盛り込んだ作品になり、そうした側面で見ると大変興味深いものになっています。

堀口捨巳氏に活躍の場を与えた小出収氏、邸宅を護られた御子孫の方、この邸宅を保存された方…

それぞれの思いの詰まった作品。

規模こそ大きくはないものの、僕にとり、大変思い入れ深い建造物となりました。