三年ぶりのブリザード【デュエプレ】

かつて、「ランクマの女王」という言葉がありました。

そのカードが収録されたのは第3弾。それまでの「デュエプレ」を根底から覆すイカれた性能で全ユーザーを震撼させ、わずか2週間後にナーフされるところからそのカードの歴史は始まります。

ナーフを食らっても第一線で戦える性能であることは変わらず、その後いくつも弾を重ねても環境に鎮座。いつしか、畏敬と若干の憤懣をないまぜにして「ランクマの女王」と呼ばれるようになったのです。

既に、「ランクマの女王」であったことも大昔の話です。とはいえ、そのカードが3年以上たってもなお現役であるとは、当時の方々も思いもしなかったでしょう。

本記事は、そんなカードを久しぶりに使ってみた一ユーザーの感想記のようなものです。対戦よろしくお願いいたします。

※2024年9月追記:

公開当時は「ブリを訪ねて三年半」という記事名にしていました。しかし、その間《ブリザード》を使い続けていたわけでもないのにそんな大仰なタイトルにするのはおかしくないか、と思い記事名を変更しました。

自己紹介

最初に軽く私について述べておきます。デュエプレのプレイヤーネームは「囲碁やりませんか?」。いかにも不審なアカウント名ですが、1弾環境の頃からこのアカウント名で戦っていました。こんな変な名前を寛容な精神で受け入れてくださった皆様は懐が広いよなあ、と。

その後は何回か最終レジェンドを取ったりもしましたが、いかんせんふっるいカードのことしか知らないおじいちゃん勢。次から次へと出てくる見たことのないカードと、それに伴うインフレなどに耐え切れず、8弾環境の頃に一度デュエプレから退きました。

その後、12弾環境の時に海の幸さんからお誘いをいただいて一時復帰し、ささぼーカップで決勝トーナメント進出・配信卓で対戦という素晴らしい思い出も残せたのですが、次いで現れた超次元ゾーンに対応しきれず、その後またデュエプレからは遠ざかっていきました。

今回久しぶりにランクマッチをガチってみたわけですが、その理由はやはり石垣島の にむらゆさんが【ブリザード】でずっと安定して好成績を残されていたことです。

今や、【ブリザード】の歴史すなわちにむらゆさんの歴史であると言っても過言ではないでしょう。

ずっと【ブリザード】で勝っていて凄いなあ、と思う反面、自分がやったらどうなるんだろう、という思いも徐々に芽生えていきます。

私が《ダイヤモンド・ブリザード》を初めて使ったのは2020年5月の初頭。当時は《ブリザード》のナーフが既に決まっており、《ブリザード》を生成後に砕いても一銭も損しない、いわば「ブリザード無料期間」でした。そこで試しに使ってみたわけですが、その後も《ブリザード》の魅力に取りつかれ、結局8弾環境まで【ブリザード】は使い続けました。

かつて何千戦と戦った【ブリザード】。当時とは構築も環境も何もかも異なりますが、「自分でも意外とやれんじゃね?」と謎の自信を抱えながら、デュエプレをまたインストールしてみました。

久々のランクマッチ

何の根拠も無しに「意外といける」とかどんな自信家なんだ、と思われるかもしれませんが、その元となったのは2022年12月の「ささぼーCup ~レジェンダリーディビジョンバトル~」にわけも分からず出場した時の経験です。

《ダイヤモンド・ブリザード》と《ダイヤモンド・カスケード》など、すべてのカードがナーフ・規制前の状態で使えるメチャクチャなフォーマットだったわけですが、ここで【ブリザード】を使ってみたところ、そこそこ勝つことができました。

当時は既に相手のカードの効果がとんと分からない状況でもありましたが、それでも頑張ればある程度は戦えるし、【ブリザード】を握っていた過去の経験もいくらか活かせました。

カードの効果を覚えていなくても、自分の動きを洗練させればある程度の勝率は残せるだろう。そうやって、久々の復帰でいきなり結果を残せたらカッコイイんじゃね。そんな邪なことを考えながら、シルバー帯からチビチビとランクを上げていきます。

幸運と不運

今回のデュエプレ再挑戦において、ひとつ運命的なものを感じずにはいられない出来事がありました。

《大勇者「大地の猛攻」》をモチーフにした、《豪勇者「猛攻の面」》の収録です。

【第24弾カード情報】

— デュエル・マスターズ プレイス【公式】 (@dmps_info) January 20, 2024

《豪勇者「猛攻の面」》

森よ大地よ!さぁ、オレたちに力を与えてくれ!――豪勇者「猛攻の面」

▼#デュエプレ生配信 にて第24弾特集中!https://t.co/e2Rb6lVf15#デュエプレ #龍魂超決戦 pic.twitter.com/Ju35RG1jT0

《大勇者「大地の猛攻」》は私が子供のころ愛用していたカードで、Twitterのアイコンもこのカード。

しかも、《豪勇者「猛攻の面」》は、【ブリザード】への採用も十分検討できる性能をしていました。

狙ったかのようなタイミングですが、このカードのことは復帰した時にはまったく知らなかったので、こんなことがあるんだな、とモチベーションが大きく増強されたのを覚えています。

他方で、復帰のタイミングとしては間が悪くもありました。というのも、大人気カード(であるらしい)《超戦龍覇 モルト NEXT》が収録されたことで、プレイヤー数が大幅に増加。マスター帯人口や最終レジェンドボーダーも過去に類を見ないレベルで増加し、【ブリザード】が握りたかっただけの私としては、とんだ事態に巻き込まれる形にもなりました。

刹那の蝋燭

ジャンプアップを最大限活用しながら、とりあえずマスター帯には昇格。相手の使っているデッキが何なのかすらよく分からず、カードの効果を逐一確認しながら戦いますが、その後も意外なほど順調に白星を重ねていきます。

勢いそのままに、復帰から1週間ほどでレジェンドタッチ。その後もレートを伸ばし、瞬間2位・最高レート1692まで駆け上がりました。

こういう時、どう考える人が多いのでしょうか。

「ここまで上振れていたから、ここからは落ちる一方に違いない」とか思う人はそう多くないでしょう。

「自分、めちゃくちゃ強いんじゃ……?このまま勝ち続けて最終1位取れたりしちゃう??」と胸を期待いっぱいにする人の方が多いんじゃないかと思います。少なくとも、私はそのクチでした。人間の性だよね……?

結局、その後は緩やかにレートが溶けていきました。まあ、素の実力からすれば至極妥当です。わりと長く燃え続けてくれた刹那の蝋燭ではありました。

ながくデュエプレのランクマやっていると環境と自分のデッキが完全に噛み合って際限なく昇っていける感覚になるときがまれにある。

— ちゃんなべ (@nabenabe6) August 10, 2022

蝋燭の消える前のような束の間の時間だけだが、、

おれはその瞬間を刹那の蝋燭(キャンドルアワー)と呼んでいる

ちなみに、その頃使っていたデッキがこれ。青緑型の【ブリザード】でした。

当時は【モルトNEXT】が大流行しており、いくら無知とはいえども、さすがにどう対処すればいいのかと思考を巡らせることになります。

白の《コルテオ》や《アポカリプス・デイ》では受けにならないケースがしばしばあり、確実に攻撃を止められる受けとして、《ザ・クロック》に思い至ります(このカードのことはさすがに知っていました)。

しかし、トリガー4枚だけではやや心許ない。【黒緑速攻】や【赤単速攻】などにリーサル速度で劣る【ブリザード】の売りは、粘り強さと無理なく入れられる防御トリガーだと思っています。追加で入れる防御札を探します。

コストの重いカードから順番に見ていきますが、なかなかいいカードは見当たりません。

終わりの方が近づき、やっぱりそうそういいカードはないのかな、と思っていたところに《T プルルン》が視界に入りました。

…………アリかも。

自分でも半信半疑ではありましたが、《プルルン》で《クロック》を仕込むコンボが決まれば、確実に1ターンの遅延が可能です。

デッキに入っている水のカードは僅かに7枚。マナ置き1枚を含めると、3枚要求のコンボなど通常は狂気の沙汰としたものです。

ただ、【ブリザード】を使う人ならよく分かると思うのですが、実際問題、6-7枚程度しか入っていない防御札が手札に2枚も3枚も来ることは結構な頻度であります。こうした事故は一番勝率を下げる要因になるのですが、この構築だとそうした事故がむしろ好機になります。

これは意外とコロンブスの卵なんじゃないか。当時、そうやって色めき立ったのを覚えています。

(ただ、この構築にするのなら、コンボを決まりやすくするために《コートニー》を採用したほうがよかったでしょう。これは明確な反省点です。)

原点回帰

閑話休題。

徐々に勝てなくなっていった、その理由は明確でした。【モルトNEXT】の使用率が下がり、それに伴って【白単】や古豪の【ツヴァイ】などの使用率が増加。特に【白単】はまったく勝機を見いだせないレベルでキツく、構築の見直しの必要に迫られます。

結局、青緑型に見切りを付け、【ブリザード】の伝統的な構築である白緑型に戻りました。

また、この頃「意外と相手に怯えなくてもいい」ことに気付きはじめます。

例えばですが、私は24弾で収録された《ベル・ザ・エレメンタル》は絶対に弱いと思っていました。カードのスペックは高いですが、無防備なままW・ブレイクなんかすると、返しにとんでもない目に遭うに決まっていると思っていたからです。

殴るなら、一気にリーサルをかけるか、最低でも2ターンに分けて殴り切る。チマチマした攻め方だと、インフレの進んだ現代デュエプレでは何をされるか分かったもんじゃありませんでした。

実際、【ブリザード】のワンショット性能も昔に比べるとはるかに向上しており、殴らないほうが良いケースが増えているのも確かなはずです。

しかし、雑に殴ったからといって、常に凶悪なムーブを返されるわけでもありませんでした。【ブリザード】にも、無尽蔵のリソースやS・トリガーでの最低限の防御があり、過度に相手を恐れる必要はなかったようです。

あえて言えば、思っていたほどにはインフレは進んでいなかったとも言えますし、あるいは、インフレが進んでいたとしても、やるべきことの本質にはそこまでの変化はなかったとも言えるかと思います。

もっとも、筆者の「デュエマ観」は、デュエプレで言えば5弾環境あたりで止まっているため、一定のラインを超えると、もはやその差が認識できないというのもありそうです。

100と200の違いは分かっても、1不可思議と1無量大数の違いなんて分からないですからね。

その後は上振れや下振れを繰り返したのちに大波に乗ることができ、【モルトNEXT】の影響で上昇したボーダーラインも振り切って、なんとか最終レジェンドを勝ち取りました。対戦ありがとうございました。

超次元ゾーンは謎。

……ただ、最終的に《豪勇者「猛攻の面」》がデッキから外れてしまったことは心残りです。このカードを採用する余裕を見いだせなかったのは少し悔しいですね。

プレイ中に考えていたことは、主に以下の3点です。

自分の動きの最大化・最効率化。手札・墓地・マナを縦横無尽に行き来するスノーフェアリー軍団を、最も円滑に動かせる選択を探ります。

盾を殴るべきか否か。盾を殴ってもリーサル速度が速くならない場合や、相手に手札を渡すデメリットが大きい場面、S・トリガーやS・バックのリスクを上回るリターンが見込めない場合は基本的に殴りません。この殴る・殴らないの判断は、【ブリザード】に限らず勝率への影響が大きい分野だと思っています。

相手のバケモンムーブがいつ来るか。どんなバケモンムーブが飛んでくるのかを正確に想定する技術は到底身につきませんでしたが、いつ来るか(来る前に勝負を終わらせられるか)、来た時に何をしておいた方がよさそうか、と考えることだけはするようにしていました。

雑感

みんなすごい

今のデュエプレをやっていると、「みんなすごい」と思うことがよくあります。何が凄いかというと、カードの効果をきちんと理解していること。

私の場合、結局カードの効果をきちんと覚えることはできませんでした。

【モルトNEXT】に入っているドラゴンのカードで、効果を諳んじることができるカードはほぼありません。(《アカギガルムス》ならギリいけるくらい)

超次元関連のカードの大半は覚えることをほぼ放棄していましたし、「ドラグハート・ウエポン」とは一体何なのかもよく分かっていません。

調べること・学ぶことを放棄した罪です。

ただ、私が使っていた【ブリザード】の場合、とにかく急いで殴り切るか、相手のバケモンが大量に並んできたら《アポカリプス・デイ》で吹き飛ばすかすればよかったので、そうした必要に迫られることもあまりなかった側面があります。

正確を期するなら覚えないといけないんですけどね。

なので、自分のカードはもちろん、相手のカードの効果もきちんと理解し、対話しながら勝負している人は本当に凄いと思います。相手の応答と、それによる結果を思い描きながらプレイすることの難易度は昔の比ではないでしょう。

他方で、《アポカリプス・デイ》のケアが苦手な人は多かったような印象があります。昔は「アポデイケア」と言えば必須技量の一つでしたが、今となっては過去の話なのでしょう。

もちろんしっかりケアしてくる上手い方も少なくないわけで、その辺りはさすがでしたが。

ブリザードの強さ

この記事で最大限主張したいことが、今の【ブリザード】はめっちゃ強いのではないか、ということです。

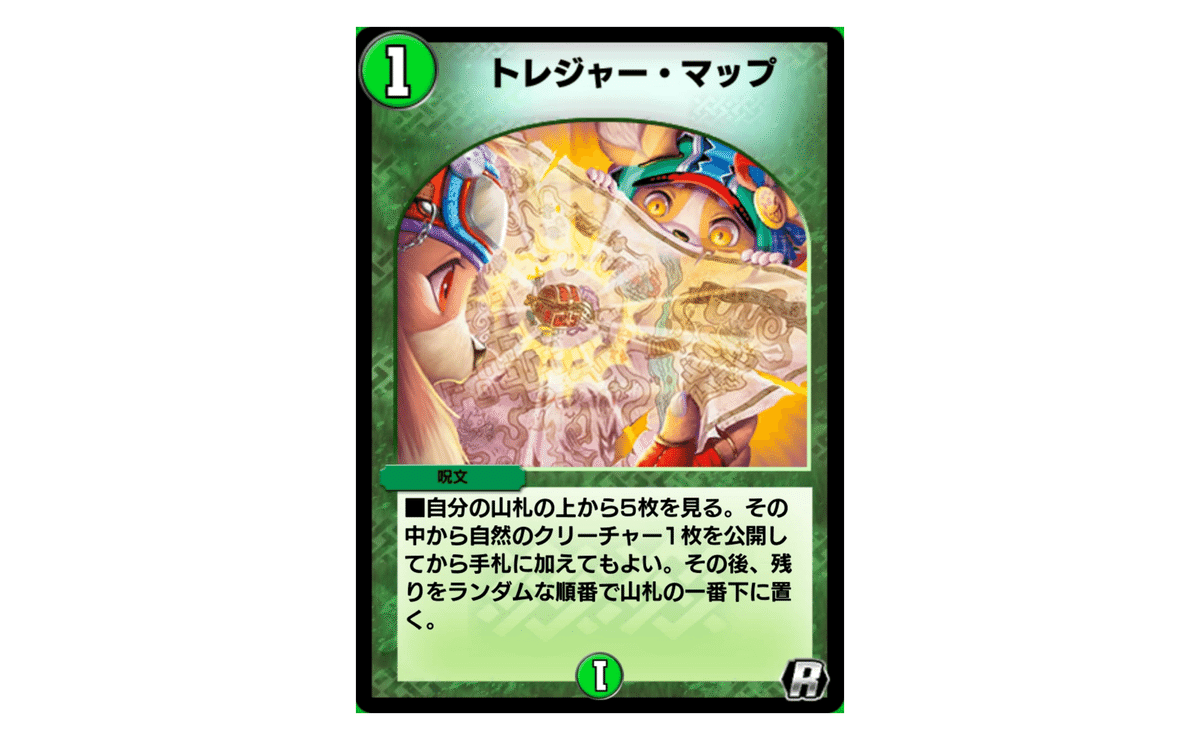

もちろん、にむらゆさんがずっと結果を出し続けている以上【ブリザード】が弱いはずもないのですが、その中でも、23弾で収録された《トレジャー・マップ》の存在は非常に大きいように思います。

それまでの【ブリザード】には、手札補充・手札交換のために《進化設計図》や《未来設計図》が入っていました。

しかし、これらのカードのコストは2。4ターンキルも可能な【ブリザード】にとって2ターン目は重要なターンですが、そのターンを手札を整えるために使わざるを得ないことがありました。

【ブリザード】には、《ダイヤモンド・ブリザード》と《ダイヤモンド・カスケード》という強力なカードがある一方で、その他には大したカードはありません。

2種のキーカードを引けなければ、デッキの出力は2弾環境の【赤緑速攻】や4弾環境の【クイーン・メイデン】にも劣るでしょう。

なので、デッキの回転速度が遅くなるとしても、手札を整備するカードを採用せざるを得ませんでした。

しかし、《トレジャー・マップ》はそのコストが1になりました。1ターン目やマナブースト時の余ったマナで使用できるため、実質的な使用感は0マナに近いです。

これによって、ほとんどテンポをロスすることなく、より安定的な試合運びができるようになりました。多くの【速攻】などに比べると4ターンキルがかなりしづらいのが【ブリザード】でしたが、その弱点が低減されたのは非常に大きいと思います。

このカードが無ければ私の最終100位はまず無理だったと思いますし、逆に言えば、このカード無しでも勝ち続けていたにむらゆさんは本当に凄いと思います。

今回のQ.E.D.+カップにて、私のマスター帯での成績は392勝281敗、勝率は 58.2% でした。

我ながらよく潜ったなぁ、と思いますが、勝率については最終レジェンドとしてはごく平均的な数字なのではないかと思います。

しかし、私のプレイングの中身に関して言えば、単純なミスも結構ありましたし、加えて、相手のカードの効果を覚えていないがゆえに正確なプレイができない場面も多かったです。

なので、上手い人が相手のことも考えながらプレイすれば、これよりはるかに高い勝率を叩き出すことができるでしょうし、最終1位を狙えるだけの力もあるように思います。そのわりに使用率が低いのは、なんだかもったいなくないですか?

使用率が低いがゆえに、【ブリザード】が勝ちやすくなっている側面はあるかもしれません。しかし、その一方で、また【ブリザード】がtier1で大手を振るっているところもやっぱり見てみたい。

そんな複雑な心情の吐露を以てして、本記事の〆といたします。お読みいただき、ありがとうございました。