無音部に流れる時間:ハル・ブレイン、大滝詠一、ブライアン・ウィルソン、ティファナ・ブラス

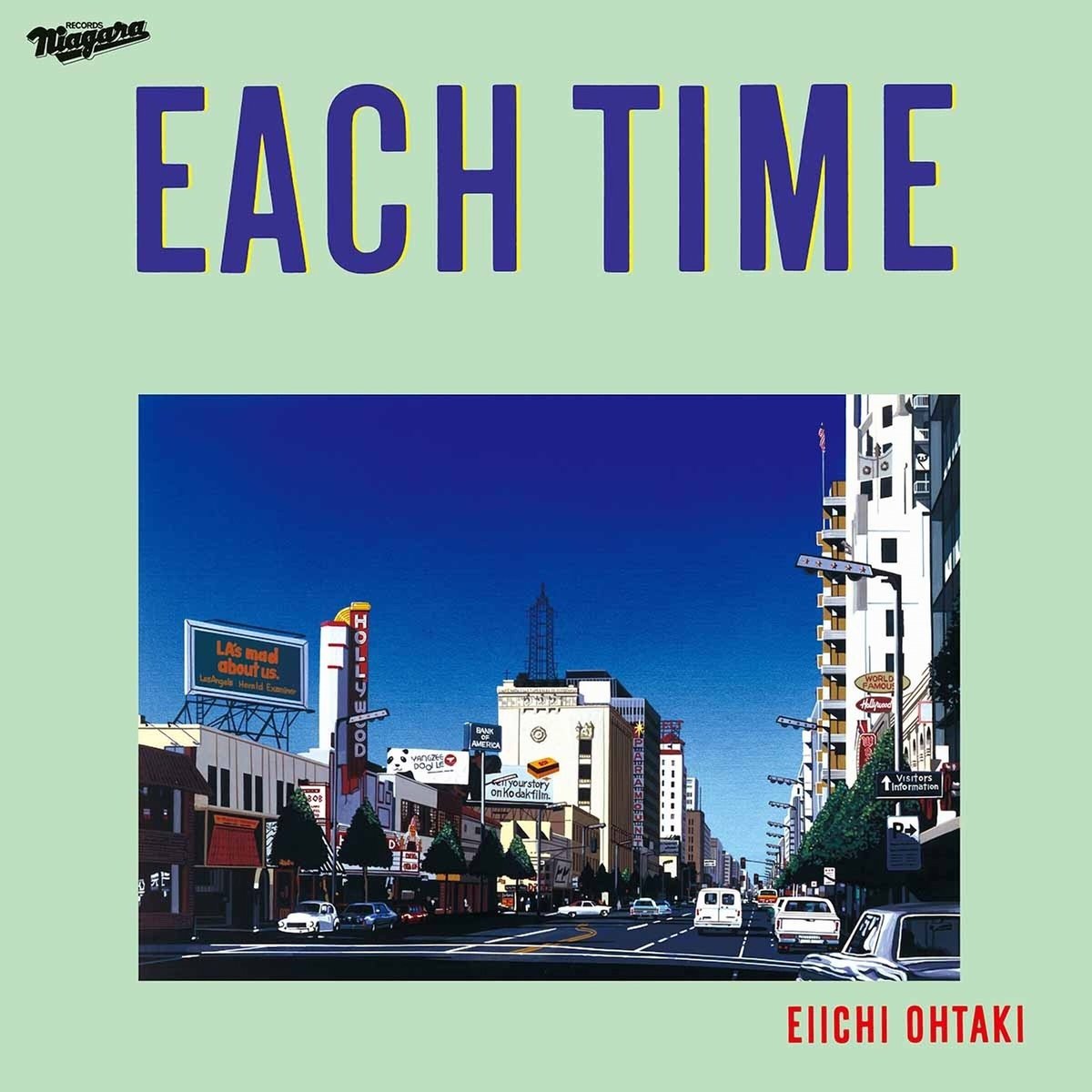

大滝詠一のEach Time40周年記念盤を聴いた。このセット全体を検討しはじめると、先般のグレイトフル・デッドの記事(「文字盤上の天使の分け前 Grateful Dead - Wake of the Flood: Angel's Share 」以下、「続」、「続々」、「続々々」など、数回にわたって書いたのだが、じつはまだ完結していない!)の轍を踏んで、またしても終わらなくなること必定なので、それはしない(呵々)。ささやかなディテールであれこれ思いだしたことがあるので、そのことだけを書く。

◎ストップ・タイム=無音部におけるカウントと復帰のタイミング合わせ

Each Timeには「夏のペーパーバック」という曲が入っている。LPの時はそんな位置ではなかったのだが、現行のエディションではオープナーになっている曲だ。今回の40周年記念エディションには、初期ヴァージョン、リメイク・ヴァージョン、そしてリリース・ヴァージョンのリマスターという3種類が収録されている(BluRayまで含めるともっとあるが)。

問題はその二番目、ディスク1トラック12「夏のペーパーバック (2nd Recording Version, Take 1)」冒頭での、プロデューサー大滝詠一の言葉であり、それに関連して思いだした、ハル・ブレインのビーチボーイズとハーブ・アルパート&ザ・ティファナ・ブラスでのプレイのことを書く。

まずは、大滝詠一がどういうことを喋ったか。パーカッション類による拍の刻みのない、ハープシコードとベースによる、全音符(ではないかもしれないのだが!)のコードが入るだけ、という感じのイントロで、その直後、ドラムを含むバンド全体が、8分休符+8分×3打+4分で入ってくる、というところで、大滝プロデューサーはホールドして、こういう。

「ここが合うか合わないかが問題だ。これが最近のミュージシャンが退化した原因なのね。これはねえ、あれだよ、機械に親分(?)を任せているからだよ。自発性が失われているんだよ。自発性が揮発してるの」

「親分」はわたしの聞き間違いかもしれないが、どうであれ、云わんとすることは明白。機械、すなわちクリック・トラックにタイム・キーピングを任せているから、プレイヤー個々のセンス・オヴ・タイムが損なわれ、クリック・トラックなしの「人力」のみによるタイミング合わせに失敗するのだ、ということである。

このセットに収録されている井上大輔(忠夫)との対談で、大滝詠一は、このEach Timeでは機械によるタイミング出しはしていない、人間の感覚でやるのがいちばん、と明言している。それはその通り! ではあるのだが、人間の感覚ほど当てにならないものはないのもまた事実でしてなあ……。

◎ゴメンナサイですむなら警察はいらない

プロデューサーに怒られてわたしも反省し、自分でカウントしてみたが、これはすごくむずかしい。よくこんなんでタイミングを合わせられるなあ、と汗をかいた。カウントするより、「阿吽の呼吸」、アイ・コンタクトでやったほうが合うと思うぞ、であった。

じっさい、リリース・ヴァージョンでは、ハープシコードが全音符ではなく、空白部分に4分音符をはさんで、カウントできる形に改められている。セッションを重ねるうちに、合わせやすいように徐々に変えていったのだと想像する。

そもそもさあ、個々のプレイヤーのカウントに信頼がおけるなら、指揮者なんていらないじゃない。全員のタイム精度が機械並みで、それぞれが確実にカウントできるなら、指揮者抜きでも、楽勝でタイミング合わせができるはずだ。

まあ、クラシックの場合、4ビートや8ビートのようなイーヴン・タイム、ステディー・タイムではなく、平気でリタルダンドとア・テンポ(スロウ・ダウンとテンポ復元)を入れて前後に揺らしまくるし、また、タイムとは次元の異なる、強弱、抑揚、ニュアンスの問題もあるのだけれど、でも、本質的、究極的には同じことだ。

個々人が他のプレイヤーと共通の絶対的タイムを持っていれば、指揮者など無用に決まっている。機械ならぬ人間は、そんなことではタイミングを合わせられないから、指揮者が必要なのだ。

◎ハル・ブレインとハーブ・アルパート

個々人の「内蔵時計」に頼ったタイミング合わせのアメリカ音楽史上最大の失敗例が、ハーブ・アルパート&ザ・ティファナ・ブラスの大ヒット曲、1965年のA Taste of Honeyである。

この曲のドラムはハル・ブレインだ。ハルの回想記Hal Blaine and the Wrecking Crewで語られているのだが、このA Taste of Honeyのイントロとヴァースのあいだの無音部は、最初のアレンジでは、キック・ドラムの4分連打は存在せず、文字通りまったくの無音だったのだという。

トランペット、マリンバ、ギターなどによる、「夏のペーパーバック」と同じような、パーカッション類抜きのイントロで(大滝詠一はこれにインスパイアされて「夏のペーパーバック」の冒頭のアレンジをした可能性すら感じるほど構造が似ている)、その後に2小節ほどの長い無音部があり、管のアンサンブルのクレシェンドで入る。

この無音部のあいだ、各人がカウントして、タイミングを揃えて綺麗に入ってくるように求められたのだが、どうやっても全然揃わなかったという。あまりのひどさにハル・ブレインは苛立って、無音部にキック・ドラムの4分を入れ、これでタイミングをとれ、とやったら、プロデューサーのハーブ・アルパートが、それ、いいじゃないか、それで行こうと、ただのリハーサル用のガイドだったキックの4分連打をアレンジに取り込んだ結果、あのイントロの形が定まったのだという。

やはりハル・ブレインのキック・ドラムによるイントロで有名な、ロネッツのBe My Babyと同じように、A Taste of Honeyのキックの4分連打は、この曲のフック、アイデンティファイアとなり、大ヒットを支えることになった。

いや、それはどうでもいい。問題は、世界に冠たる60年代ハリウッドのエース・スタジオ・プレイヤーたちにとっても、長い無音部のあいだ、自分でカウントしただけでタイミングを合わせるのはきわめて難しかった、ということだ。

◎「夏のペーパーバック」の無音部からの復帰

大滝詠一の「夏のペーパーバック」に話を戻す。

上述のように「夏のペーパーバック」では、ハープシコードのイントロのあとで、ドラムズを含む全体が8分休符+8分×3打+4分で入り(セッションではここでいったんホールドされた)、さらにその後、1小節半ぐらいの無音部がつづく。そしてスネアのピックアップ(小節途中の弱拍からはじまる曲冒頭ないしはそのようなフレーズ)があり、つぎの小節の頭から全体が入ってくる。

無音部の終了を宣言するのはドラマーひとりだから、A Taste of Honeyのような困難はなく、ドラマーだけが頭の中でカウントをつづけていれば、きれいなタイミングで入れるはずだが、セッションでは、ここでカチカチカチカチと何か固いものを4分で叩く音が聞こえてくる。

これはドラマーのためのタイミング出しというより、たぶん、他のプレイヤーたちがタイミングを揃えられるようにやっているのだろう。無音部のあとで全体が綺麗に入るのは、スネア1打の余裕を与えても、難しかったのだろう。

そして、ビーチボーイズの録音でも同じようなことがことが起きた。

◎ブライアン・ウィルソンの無音部

ティファナ・ブラスのA Taste of Honeyより少し前、やはりハル・ブレインのいるセッションで、無音部にガイドの4分が入れられたことがある。ビーチボーイズの1964年のシングル、Why Do Fools Fall in Loveだ。

この曲はいろいろなエディットやヴァージョンがあるのだが、とりあえず、アルバムShut Down Volume 2収録のヴァージョンをもとに話を進める。

リリース・ヴァージョンでは、中間にサックス・ソロ(スティーヴ・ダグラス?)があり、そのあとにストップ・タイムになる。この部分、バンドがストップ・タイムになったあともヴォーカルは残って、Why do fools fall in love, do-bappa do-bappa do-bappa doo-looといった感じのナンセンス・シラブルのハーモニーを唄い、そのあとでバンド全体が戻って来る。

ヴォーカルは残るのだが、バンドは5小節丸ごと休みで、そこから復帰しなければならない。「夏のペーパーバック」と同じように、復帰はまずドラムだけなのだが、これまたスネアのハード・ヒット一打にすぎず、これだけではバンド全体が合わせるのは困難なのは、「夏のペーパーバック」と同じ。

この曲はトラックとヴォーカルが別録りのため、あとでビーチボーイズがこの部分のヴォーカル・オーヴァーダブをするときにも、ガイドがないと、5小節後に復帰するバンドとヴォーカルのタイミングがずれてしまう。

どう解決したか? やはり、「夏のペーパーバック」と同じように、この無音部分に誰かが(ハル・ブレインではない。ハルのスネアの最後の一打にかぶさっている)4分でスティックを叩いて、タイミング出しをしているのだ。

これはリリース・マスターにも残っていて、ヘッドフォンをかけて耳を澄ませば、ビーチボーイズのハーモニーの下にスティックを叩き合わせるかすかな音を聴きとれる。

無音部の扱いというのは、昔から難しかったのだ。大滝プロデューサーの云うような「近ごろのミュージシャンの退化」というより、ふつうの人間は絶対タイム感など持っていないからなのである。数人の人間がいれば、どう頑張っても数小節の空白のあいだに、不可避的にズレてしまうのだ。

このセットに収録されたエディションでは、ヴォーカルだけによるイントロでも、タイミングがずれないようにするガイドとして、ハル・ブレインがスティックで4分を叩いているのが聴きとれる。通常ヴァージョンでは、この部分でのスティックの4分は聞こえない。トラックダウンの際に消していたのだろう。

◎Why Do Fools Fall in Loveセッション

Keep An Eye On Summer: The Beach Boys Sessions 1964という2014年のアルバムに、このWhy Do Fools Fall in Loveのセッション抜粋が収録されている。当時のハリウッドのプレイヤーたちの卓越した技量、とりわけ、絶頂期のハル・ブレインの躍動的シャフル・ビートと、ハードな、ハードな、ハード・ヒットによる圧倒的4分3連フィルインの記録として、これ以上のものはない魅力に富んだセッションだ。

誰だかわからないが(コードの音色から、キャロル・ケイのアンプラグしたエピフォン・エンペラー・ギターではないかと考えている)、なんとも綺麗なシャフルをストロークしているギターも、セッション抜粋では、ヴォーカルがない分、明瞭に聴きとれ、すばらしいグルーヴを楽しめる。じつは単純なシャフルではなく、三連ストロークを挟んでいることもわかった。

また、このセッション抜粋のなかばに、ピアノによるイントロの録音が挟まれている。これは、知るかぎりでは、2009年のSummer Love Songsというベスト盤ではじめて公開された、Why Do Fools Fall in Loveの新しいエディットで使われたものだ。

ということは、録音自体は64年のセッション時におこなわれたけれど、結局、ブライアン・ウィルソンがいらないと判断し、お蔵入りになったのだろう。それを発掘して、予定されていた場所にはめ込んだわけだ。

またベスト盤かよ、なんて油断していると、このピアノ・イントロ付きWhy Do Fools Fall in Loveのように、なんだそれは! という変なものが収録されていることがあるので、気が抜けない。

オミットの判断は正しかったと思うが、このピアノ・イントロをはじめて聴いた時、なんだか大滝詠一がリミックスしたみたいな感触だな、と不思議な気分になった。

大滝詠一の曲にこんなピアノ・イントロが入ったものなどないのに、なぜそんな風に感じたのか、いまになって、同じように長いストップ・タイムを使った「夏のペーパーバック」のハープシコード・イントロを連想したからだと気づいた。

大滝詠一が夏のペーパーバックを録音した時、まだこのピアノ・イントロ付きWhy Do Fools Fall in Loveは公開されていなかったので、これはまったくの偶然にすぎない。

いや、必然かもしれない。

フィル・スペクターが大好きで、同じようにスペクターの強い影響下にあったブライアン・ウィルソンの音楽も徹底的に聴き込み、スペクターのドラマーであるハル・ブレインの研究もした人だ、真似するのしないのといった低いレベルのことではなく、ブライアンのアレンジ、ハル・ブレインのビートとスタイルは、大滝詠一の体の芯にまで沁み込んでいたに違いなく(それを云うなら、不肖、わたくしだって、同じように彼らの音楽を半世紀以上聴きつづけ、わが血肉の中に溶けこませている)、彼の音楽のはしばしに、それが溢れだしたのだろう。

共著者のゴーギンというのが駄目ライターで、本としての仕上がりはよくないが、あの時点では誰も知らなかったような音楽界の裏事情が語られていて、おおいに驚いた。

ストップ・タイムでのカウントという、いたって些末な細部が気になって、大滝詠一から、ハル・ブレイン、TJB、ビーチボーイズを再聴することになったのだが、結局、フィル・スペクターに源を発して、ブライアン・ウィルソン、大滝詠一の体の中を流れた血脈にふれ、音楽の歴史に思いを馳せることになった。

@tenko11.bsky.social