本当に「目覚めよと呼ぶ声」はしたのか?――プロコール・ハルム、J・S・バッハ、ビーチボーイズ、ブラームス、ヴェンチャーズ

「国境の南のギターラ:マヌエル・マリア・ポンセ、アンドレ・セゴヴィア、ロドルフォ・ペレス 」という記事のために、ポンセ作のEstrellitaという曲のわが家にある全ヴァージョンを並べて聴いているうちに、古典曲をベースにしたポップ・チューンのあれこれが頭の中を飛び交いはじめた。

そのような曲の成り立ちをはじめて意識したのは、子供の時に買ったヴェンチャーズのSlaughter on 10th Avenue(「十番街の殺人」)でのことだった。この45回転盤のB面に収録されたRap Cityというのが、ブラームスのHungarian Dance No. 5のメロディーを利用してつくられている、ということがライナーに書かれていた。

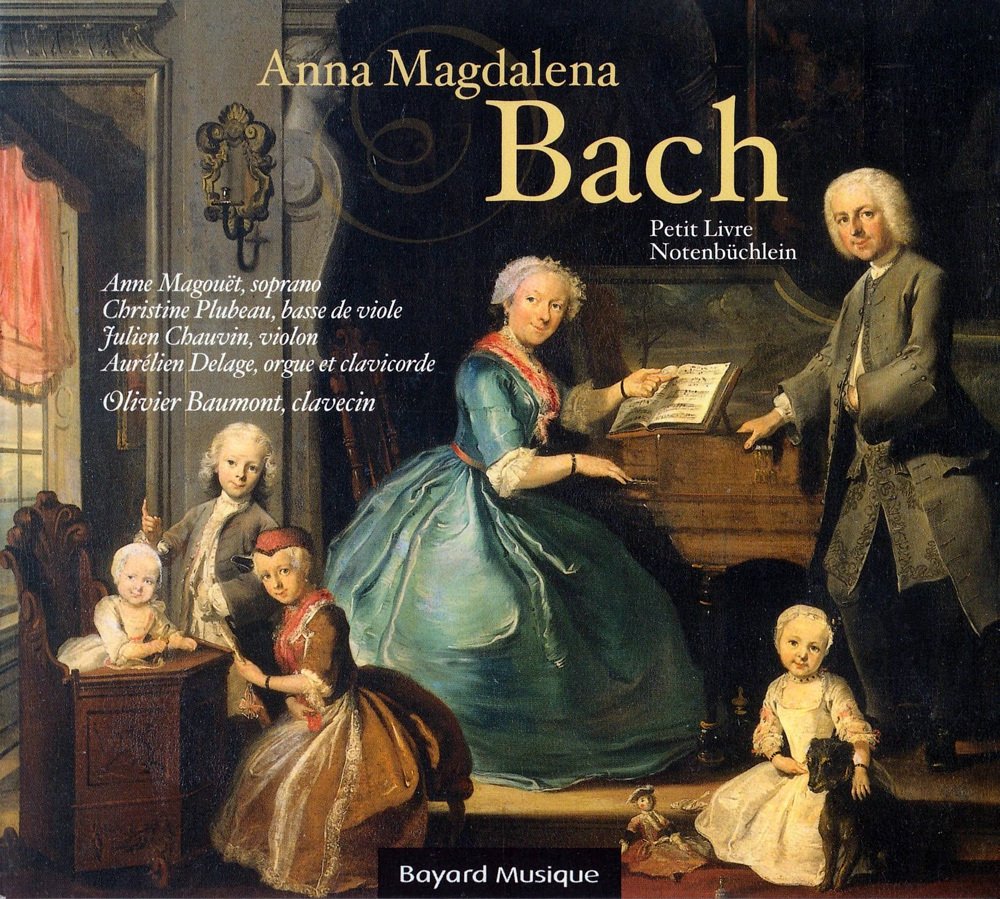

その翌年だったか、ラジオでよく聴いたトーイズのA Lover's Concertoも、バッハの曲をもとにしているということが雑誌に書かれていた。しかし、いま調べたら、それはバッハ夫人のアナ・マグダレーナが「ノートブック」なるバッハの楽譜集に繰り入れてしまったからにすぎず、ほんとうの作者はクリスティアン・ペツォルトだそうな(SongfactsのA Lover's Concertoエントリー)。

アナ・マグダレーナのノートブックにもとづくアルバム。たしかにA Lover's Concertoの原曲であるMinuet In Gも収録されている。

◎蒼白の恐怖

さらにその翌年の秋、FENで流れた曲の、オルガンのサウンドにびっくり仰天した。FENのDJの紹介ではアーティストも楽曲名も聞き取れなかったが、この曲はすぐに日本でも「青い影」という馬鹿げたタイトルで大ヒットし、バンドはプロコール・ハルムとわかった(バンド名の由来、意味はさっぱりわからなかったが)。

このA Whiter Shade of Paleは「顔面蒼白」という意味であり、ゴシック・ホラー的な歌詞なので、「青い影」などというロマンティック・ソングを思わせる邦題は完全なミスリード、まったくふさわしくないため、この邦題は捨て、プロコール・ハルムのオフィシャル・サイトに倣い、以下「AWSoP」と略す。

そして、この曲もやはりバッハがもとになっている、ということを当時、雑誌で読んだ。いまでも忘れない、そのバッハの曲の邦題は「目覚めよと呼ぶ声がする」だった。

ずっと後年、AWSoPの作者のひとりであるゲーリー・ブルッカーは、バッハのAir on the G String(G線上のアリア)から多少借りた、という趣旨のことを語ったそうだが、当時、読んだのは「目覚めよと呼ぶ声がする」だけで、「G線上のアリア」のことはまったく知らなかった。

そのつもりで聴けば、イントロのごく一部、3音ほどの断片は似ていると感じるが、そもそもブルッカーは曲本体を書いたにすぎず、イントロは彼の作ではない。著作権訴訟以後、イントロの作者であるマシュー・フィッシャーへの嫌がらせで、そういうことを云いはじめたのではないか、と疑う。

米盤にはAWSoPが収録されたが、オリジナルの英国盤には収録されていない。あの時代のイギリスではよくあったように、シングル・オンリー・リリースだった。

日本ポリドールはデザインを変えてしまうことで悪名高かったが、プロコール・ハルムも最初の二枚は日本独自デザインでリリースされた。ファーストは英国盤に倣ってAWSoPを外しているが、セカンド・シングルのHomburgを収録し、英盤、米盤どちらとも異なる独自の構成をとった。

◎作者の問題

当時、バッハの影響について語ったのはヴァースのメロディーをつくったブルッカーではなく、ポップ史上もっとも名高いと云える、あのオルガン・イントロの作者マシュー・フィッシャーだった。

マシュー・フィッシャーのソロ・デビュー。かつて死ぬほど聴いた。プロコール・ハルム時代のことを唄ったPlay the Gameという曲もあるし、さらにはGoing for a Songという曲はAWSoPのことを云っているようで、Please don't make me sing that song againと繰り返している。この時点では、プロコール・ハルムに関しては苦い思いしかなかったのだろう。

彼が「目覚めよと呼ぶ声がする」(Cantata No. 140, 'Wachet auf, ruft uns die Stimme')にインスピレーションを得た、と語ったから、それが雑誌などに書かれるようになったのだろう。

AWSoPという曲で重要なのはこのイントロであり、そう云っては何だが、あとのことはほとんど取るに足らない些事、ブルッカーの書いたヴァースは、あの曲の爆発的ヒットにはさほど関係がない。それが、AWSoPの著作権をめぐる、フィッシャー対リード&ブルッカーの訴訟が起きた最大の原因だと考える。

長いあいだ、AWSoPの作者は、Keith Reid & Gary Brookerと書かれてきた。マシュー・フィッシャーはたんにイントロをつくっただけで、作者のひとりにはされていなかったのだ。

しかし、アニマルズのThe House of the Rising Sun同様、AWSoPが典型的な「イントロだけでヒットした」曲なのは、誰もが承知していた。

(アニマルズのThe House of the Rising Sunをプロデュースしたミッキー・モストは、原盤を売り込みに行った先のEMIで、4分以上などというのはシングルとしては常識外れだ、こんなに長くてはDJに嫌われ、満足なエアプレイも得られないだろうと批判され、「リスナーはイントロを聴いただけでレコード屋に駆け込んでいる。歌なんか誰も聴かないから、プレイング・タイムが何分だろうが、そんなことはまったく関係ない」と反論した。むろん、結果はモストの云う通りになった)。

爆発的ヒットの最大の原動力となったフック・ラインなのに、その作者であるマシュー・フィッシャーは一銭も印税を得なかった。それだけの仕事をしたのだ、年を取って、金がなくなるにつれ、不満が募って当たり前だ。だから、フィッシャーはリードとブルッカーを相手に訴訟を起こし、最終的に勝訴し、印税を受け取る権利を得た。

◎しかし、バッハに借りはあるのか?

昔、マシューが参考にしたという問題のバッハの曲を聴いた時は、あまり似ていないと感じた。いまの耳で聴き直してどうかと云うと、そのつもりで注意深く聴かないと類似は意識しない。

パイプ・オルガンでWachet auf, ruft uns die Stimmeをプレイしているので、AWSoPに近い形だが、同じオルガンとはいっても、ハモンドとはまったく違うテクスチャーだと痛感させられる。

AWSoPはCキーで、イントロのハモンドのメロディーは、メイジャー・スケールの音しかしか使われておらず、E E-D-C-B-C-D-E-C-A A-B-C-F-E-F D-B-B-C-D-G-F-G F-E-D-C A-G F-E-D-C というような並びになる。

バッハのカンタータと、この部分と比較すると、冒頭はまったく別物、わずかに、CからAへと、DからBという4度のジャンプを二回繰り返す(わかりにくい書き方になってしまったが、「4度」はピッチのジャンプ幅のことで、回数ではない)あたりが、譜割りというかリズム・パターンはやや異なるものの(変に割らないマシューのラインのほうが上品で心地よい)、ピッチの遷移は似ている。

しかし、この程度の類似では、ゼップのStairway to HeavenとスピリットのTaurusの類似にすら届かず、≒記号はつけられない。

裁判はスピリット敗訴になったが、わたし自身は、ジミー・ペイジはスピリットのTaurusの12弦ギター・リフをいただいたと考えている。いや、まあ、この二つが似ているなら、イーグルズのHotel CaliforniaはストーンズのAngieのいただきということになってしまうから、やはりギター・リフは「自明」として、著作権の対象から除外するべきかもしれず、じつに微妙ではある。

◎J・S・バッハ対マシュー・フィッシャー訴訟はありえたか?

AWSoPのコード進行は、オルガン・ポイント的にベースをC-B-A-G-F-Eとストレートに下げていくもので、ポップのほうではそれほどめずらしくない循環コードだ(パーシー・スレジのWhen a Man Loves a Womanを参照)。

こういうコードをいじっていると、いろいろなリフのパターンが出来上がるもので、バッハの曲にはそういう変奏曲的な、たんなるヴァリアントに聴こえるものがけっこうある。

マシューも、ブルッカーからAWSoPという、まだイントロのない曲を与えられ、コード進行を検討してみてバッハ的なものを感じ、あの曲やらこの曲やらの断片を弾いているうちに、自然にあのイントロのメロディーをつくっていったのではないか。

カンタータ140はギターとオルガンのデュオにアレンジしているが、ジョン・ウィリアムズのアルバムなので、リード楽器はあくまでもギターであり、オルガンは伴奏。

仮にバッハ自身が、このAWSoPのイントロのメロディーを書いたとしたら、カンタータ140とのささやかな類似などまったく考慮せず、別のカンタータ、独立した作品として発表したに違いないし、後年の研究者もBWV 140ではない、別の作品番号を与えただろう。それくらいに似ていない。

もうひとつ仮定の話。仮にバッハが現代の人で、AWSoPを聴き、このイントロは俺のカンタータに似ていると思い、訴訟を起こしたとしたらどうだろう? マシューの勝訴、バッハは一銭も印税を受け取れないに違いない。法廷に持ち込まれる以前に、弁護士が、まったく勝ち目がないと告げるだろう。

ジョージ・ハリソンのMy Sweet Lordとロニー・マック/シフォーンズのHe's So Fineや、ジョン・レノンのCome Togetherとチャック・ベリーのYou Can't Catch Meぐらいに、類似がはっきりしていないかぎり、この種の訴訟で勝つのは難しいのだ。

He's So Fineの作者であるロニー・マックは夭折しており、ジョージ・ハリソンを相手に訴訟を起こしたのは楽曲管理会社で、最終的にハリソンは多額の賠償金を払った。ただし、結審後もMy Sweet Lordのソングライター・クレジットはジョージ・ハリソン単独のままで、ロニー・マックとの共作の形にはされていない。

◎アル・ジャーディーンのLady Lynda

もう一曲だけ、ポップ・ミュージックに引用されたバッハにふれておく。

曲は1979年にリリースされたビーチボーイズのLady Lynda、作者はアル・ジャーディーンとロン・アルトバック。この曲のストリングスとハープシコードのイントロが、バッハのCantata No. 147 'Herz und Mund und Tat und Leben' (英題 Jesu, Joy of Man's Desiring)の一部を引用したものだった。

管と弦のアレンジはハリー・ベッツとクレジットされている。

これについては何の疑問もない。バッハの譜面そのままのプレイで、これはアル・ジャーディーンの考えではなく、アレンジャーのハリー・ベッツのアイディアではないだろうか。バッハ部分から二つの遷移部(この後半部分、ヴァースと同じテンポのパートがもともとのイントロだったと想像する。バッハ部分は別録音の断片をあとでテープ編集で接続したのではないか?)で徐々に変化させ、スムーズにヴァースにつなげていて、本職のアレンジャーの技を感じる。

まだディスコ・ブームがコロナのようにしつこくつづいていた1979年の夏、このアルバムからシングル・カットされたGood Timin'やLady Lyndaはなんとも爽やかに響いた。

ウィキは例によって「Its melody is based on "Jesu, Joy of Man's Desiring" by J. S. Bach.」などと書いている。

Lady Lyndaはバッハのカンタータに「基づいている」わけではない。曲自体はバッハとは関係ないのだ。たんに、アレンジ、録音の段階で、バッハのカンタータの一部をイントロとして填め込んだだけである。パーツとして継ぎ足したにすぎない。

Jesu, Joy Of Man's Desiringを収録した盤は多数ある。これは昔、大ヒットしたシンセサイザーによるバッハ曲集。ウォルター・カルロスの名義でリリースされたのだが、その後、彼は彼女へと性転換し、「ウェンディー・カルロス」と名前が変更されたのには驚いた。

◎インスピレーションを得ることは真似ではない

誰もが知るように、ポップ・ミュージックには循環コードがあり、多くはいずれかのコード・パターンに分類できる。コード進行が同じであることをいちいちあげつらっていたら、Twist and ShoutはLa Bambaの盗作である、などという馬鹿なことになってしまう。

しかも、メロディー・ラインのごく一部が他の曲のごく一部と類似する、などという現象は山ほど起きている。だから、Stairway to HeavenはTaurusの盗作ではないという裁判結果になったのだ。

AWSoPのイントロのオルガン・ラインが、バッハのカンタータにもとづいている、というのは、かつてマシュー・フィッシャーがそう云ったからわかることで、云われなければ、気づいたのは一握りの人間だけだろう。

この盤に収録されたカンタータ140は七つのパートに分かれていて、おっと、と蹈鞴を踏んだ。最初はぜんぜん知らない曲で、やっと、4トラック目のZion hört die Wächter singenと題されたパートで、あのメロディーが流れてきて、ホッとした! ヴォーカル・パートがあるのだが、その部分のメロディーはAWSoPとはかすりもしない。

AWSoPのオルガン・イントロは、あくまでもマシュー・フィッシャーの作品である。誰でも誰かの影響は受ける。この際、バッハのことは忘れていい。

現代の音楽は譜面のままでは半完成品にすぎない。じっさいに音として表現され、録音され、マスタリングを施されて、はじめて完成する。

マシュー・フィッシャーのドロウ・バー・セッティングなくしては、あのメロディーは命を吹き込まれなかった。ハモンドとレズリー・スピーカーによって、ああいうサウンドをつくったことも、マシューの才能である。

AWSoPでは、マシュー・フィッシャーはM-102を弾いた。M-102と、もっともよく使われるハモンドB-3との最大の相違点は、組込みスピーカーの有無。ポップの世界では通常、ハモンドの裸の音は使われず、レズリー・スピーカーに通すことになっているので、本体のスピーカーはサウンドに影響しない。ハモンドの音色を左右するのは、ドロウ・バーのセッティングであり、マシュー・フィッシャーはAWSoPにかぎらず、数々の曲で素晴らしいサウンドをつくっている。ハモンド・プレイヤーはドロウ・バー・セッティングに心血を注ぐ。その面でも、マシューは傑出していた。