Day by Day 2023-11-28 ハル・ブレインは友を呼ぶ:西荻窪ロックカフェMJGの一夜

◎秋深しアキバ・ジャンク・ストリート

風はあるものの、陽射しは強く心地よい午後、日暮里で下車し、銀杏の黄葉が美しい谷中から上野公園を散策してから、中央通りをまっすぐアキバに向かった。

かつて「サン・ラーメンの脇」と云っていた道、ジャンク通りに入ったが、店数も減ったようだし、店頭の段ボール箱も寂しくなっていたが、以前からよく買い物をしていたジャンク・ショップはまだ健在だった。

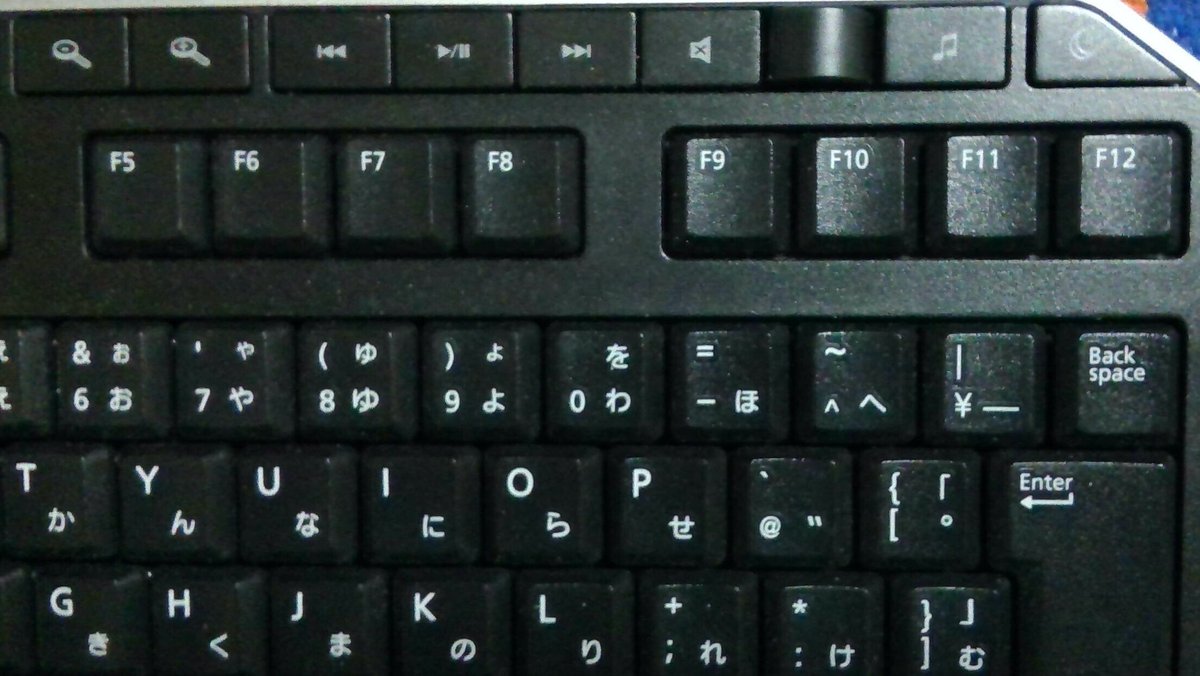

先日、五年ばかり使ったキーボードのキーがひとつきかなくなり、予備のを出したが、これも古いジャンク品、ひと月ばかりでおかしな反応をするようになり、残ったのは数年前に買っておいた新品のみ、キーボード一台体制という好ましくない状況になってしまい、補充品を買いに来たのだ。しかし、目当てだったジャンク・ショップの店頭にはキーボードはゼロ、ガッカリして隣を見たら、あったあった。

店頭の段ボール箱から380円と480円の、リースバックであろうふたつの中古PCキーボードを買い、この40年でいくつキーボードをつぶしたのだろう、もう30台にのったかもなあ、と無意味かつ馬鹿げた計算をしつつ、久しぶりに秋葉原から中央線に乗り、友人との会食のために西荻窪に向かった。

◎ロックカフェMJG

あまり出歩かなくなった人間が久しぶりに東京を訪れたのは、まもなく30年になろうという付き合いの某氏、noteでは「長老」というハンドルを使っている友人から、西荻窪であなたのことを知っている人に出会った、すごく面白い店をやっているから、遊びに行かないか、というお誘いを受けたからだ。

長老氏にも数年ご無沙汰だから話したいし、かつてつくったものを通じて、わたしのことをご存じの方がいらしたなんて、なんとも嬉しいので、それはぜひご一緒しましょうとなったしだい(あちらがわたしのことを知ったきっかけというのを明らかにしないと話が見えないだろうけれど、それを書くのはちょっと具合が悪いので、ボカす。友人諸氏は、以下を読めば、それが何であったかはわかるはず)。

あなたと共通の趣味の人なんだ、お店にはLPが山ほどある、ぐらいの予備知識しか与えられず、ウェブで見、なるほど、その名の通り、たんに音楽を聴かせるだけでなく、12インチ×12インチというCDにくらべたら巨大ともいえるキャンヴァスをもつ、LPというメディアの視覚的側面にもアクセントを置いているのだな、と予備的理解をした。そのお店MJGは、Music Jacket Galleryだからして、ギャラリーなのだ。

近々、はるか昔日のクリスマスLPの、主としてデザインのことを書こうと思い、Internet Archiveで、ジャケット写真を蒐集したのだが、それをJP2形式からJPG形式に変換し、ひどい状態のものをきれいに掃除したりしているうちに、LPカヴァーは俺の美意識の基礎になったのかもしれない、と思った。そのことは、クリスマス・アルバム・ジャケット展覧会の時に改めて書く。

◎音の壁

もう日暮れには早々と友人と晩餐をともにし、七時前に立ち上がって、席をMJGに移した。西荻窪駅が指呼の間にあるビルの地階にあり、入ったとたん、ああ、懐かしいなあ、と思った。コントワールの向こうには、レコード棚があり、LPの背中が壁になっていたのだ。

その向こうから、温顔の店主、植村さんが出ていらして、わたしたちを歓迎してくださった。わたしと同じくらいかなと読んだが、あとで、「くらい」ではなく、まったくの同い年、一か月違いと知った。たぶん、これは趣味の一致に関係があるのだ。同じ音楽の時代を生きたどうしなのだから。

同行の士が出会ったとき、まだお互いの趣味のどこに真のフォーカスがあるかわからないので、しばらく核心の周囲を探るようにして、話しながらお互いのこと考えるものだが、今回は、わたしのフォーカスがどこにあるかは、あちらはご存じ、話は早かった。ミスターMJGのほうも、ギャラリー的な店内を見れば、それなりに見当がついたが、それはまだ全体像であって、ディテールは見えていない。

◎量なくして質なし

MJG初訪問でびっくりしたことが三つあった。その第一は、店主・植村さんのご著書である。

『洋楽日本盤のレコードデザイン』と題されたその本は、その名の通り、かつてのLPや45回転盤のジャケット写真を集めたものだった。多少は盤を集めた経験のある人間として、いや、それを維持するのを放棄してしまった人間として、この本の裏側にある営為の重さにめまいを感じつつページを繰った。

十数年前、蔵書の大部分を手放し、身軽になって以来、本を増やしてはいけないと、滅多に本屋をのぞかなくなってしまい、こういう自分の道のど真ん中に入ってくるはずの本が上梓されたことに気づかなかったのは、なんともお恥ずかしいかぎり。この素晴らしい本と植村さんの経歴についてはビルボード・サイトの著者インタビューをご覧あれ。

深い井戸の底から小さな点のようにしか見えない空をにらんで、今日は雲ひとつない快晴だ、などという世間知らずの「評論」とかいううわごとほど世に不快なものはない。植村さんの『洋楽日本盤のレコードデザイン』はその反対側に位置するのだ、わたしにはそれがよくわかる。なんとかビニール・レコードという世界の全体像を見たい、無知なままでいるのは厭だ、と謙虚に世界と向き合った人の遠大な探検行の途中経過報告なのだ。

◎四半世紀ぶりのキャッチボール

やがて、植村さんが声をかけられた常連の方も来店され、あちこちに話題をジャンプさせながら、共通項である、昔の8ビート音楽の制作の裏側について話していて、これはみなさん、厚い背景をお持ちだ、よけいな注釈はいらない、とわかった。説明抜きで固有名詞を並べて大丈夫な場だと、会話が遠回りせず、気持がいいことこのうえない。これが第二の驚き。

1998年だったか、フェンダーベース・プレイヤー、ギター・プレイヤーとして60年代にハリウッドのスタジオで大活躍されたキャロル・ケイさん(MJGではむろん、こういう肩書は無用、キャロル・ケイ、といえば、みなさん、どういう人物なのか先刻ご承知)のBBSに挨拶を書き込んだら、翌日、Oさんという大阪の方からメールが送られてきて、あなたが興味を持つだろう日本語のサイトがひとつだけある、と木村さんという方がやってらっしゃる、Add More Music to Your Dayというところを紹介された(むろん、このサイト名はビーチボーイズの曲のもじり)。

すぐにそこを見て、木村さんがキャロル・ケイさんのギター・アルバムをお持ちで、ハル・ブレインの本も読んでいるとわかり、Oさんを含めて、三人でいろいろなことを話し合うようになった。やがて、三人共通の関心であるヴェンチャーズの60年代の盤がどのように録音されたか、それとキャロル・ケイさんやハル・ブレインがどう関わったか、ということに話の焦点が絞られていった。

あの時の話の通じやすさに似たものが一昨夜のMJGにはあった。ふつうの人が気にしないディテールを見過ごさず、自分の見ているもののを意味を知ろうとしてきた人たちとキャッチボールをすれば、こちらも相手の胸にボールを投げられるし、あちらも正確なボールを返してくれる。

しかも、Add More Musicでの対話はBBSを通じての、いわば「スタジオ録音」のやり取りなのに対し、MJGではそれがライヴ、インプロヴィゼーションの応酬なのだ。まったく緊張せず、すぐにいつもの調子でべらべら話してしまい、あとでちょっと恥ずかしくなったほどだ。しかし、四半世紀ぶりで、Add More Musicのように楽に話せる世界にひたれて、なんとも楽しかった。

◎ハル・ブレインは二度驚かす Hal Blaine Strikes Again

わたしがドラム好きで、ハル・ブレインの大ファンだということは、ある事情から事前にみなさんご承知だった。バート・バカラックのライヴ盤を聴き終わったころだろうか、植村さんが、これを見てください、とLPを差し出された。それはハル・ブレインのドラム教則LPの国内盤だった。日本盤が出ていたことも知らなかったほどだから、ましてや、手にするなんて初めてのこと。ビックリした。

しかも、これは、大人になって音盤コレクターとして発掘なさったわけではなく、ドラム少年だった植村さんがリリース当時に買い、これを聴き、付属する解説と譜面を読みながらドラムの練習をされたものだというので、また驚いた。そのうえ、いまもドラムを叩いていらっしゃるというではないか。

ハル・ブレインは、再録音でスタジオに呼び出されるというのを何度も経験し、そのたびに会社に保存された譜面の中から自分のものを見つけるのに手間取り、「Hal Blaine Strikes Again=またしてもハル・ブレイン参上」というスタンプをつくり、録音のたびに、自分が書いた譜面の肩にペタペタ押しておき、後日の発見の一助にした。

一説に五万曲録音したというドラマーだ、Hal Blaine Strikes Againスタンプが押された譜面はハリウッド音楽界に蔓延し、プレイヤーたちのあいだで「Hal Blaine Strikes Again=またハルかよ」として有名になった。

そもそもハル・ブレインがきっかけでMJGを訪問することになったのだが、植村さんが、わたしよりはるかに早くハル・ブレインのことを知り、そのプレイを研究されていたとわかり、またしてもハル・ブレインにストライクを喰らったなあ、と愉快になった。これが三つ目のMJGワンダーだった。

◎Keeping the Summer Alive

今年は、すっかり忘れていた昔の仕事のこと(あれはいつのことだ、1990年ごろか)で、確認の要が生まれ、久しぶりに銀座に出向き、旧知の人、未知の人と和やかな会談をし、流れで新橋で一献を共にし、まさか、あの仕事がよみがえるとは思わなかったな、と感慨に浸った。

そして秋になったら、かつてつくった別のものが縁になり、また東京へ行くことになった。これは女性のことについての感慨だが、半村良が、人生は長い、終わったと思ったことが終わっていなかったとあとでわかることがある、と書いていたが、今年はわたしにとって(女性のことではなく!)、終わったと思ったことがまだつづいていたことがわかる、というのが二度も起きて、なるほどねえ、人生というのはそういう構造になっているのだなあ、と半村良の言葉を噛みしめる年になった。

いまも連絡を取り合っている旧友たちは、みな音楽のわかる人間ばかりだが、なかでも中学の同級生はかつてのバンド仲間。それほど音楽は自分の人生でも重要なことのひとつだったが、またしても、音楽が縁で知り合った友に、こういう人に会いに行こうと誘われ、想像以上に年季の入った人にお会いすることになり、「いやあ、人生、端倪すべからず」と深い感慨のあった夜だった。