キツい人生と地面のあわい:マイケル・ブルームフィールドとの「和解」

◎わが十代のギター・エース

ブルームフィールドを聴いたのは1968年のことだった。盤はポール・バターフィールド・ブルーズ・バンドのセカンド、かのEast-Westだ。子供なので金がなく、ジミー・ヘンドリクス(Jimmyの綴り替えにすぎないJimiを「ジミ」とするのは好かない)のAxis: Bold As Loveとどちらを買うか悩み、レコード屋で両方を試聴させてもらった。

PBBBのほうはスネアのチューニングが低いのが好みではなく、スネアのピッチも高く、ちゃんとスネア・ワイアがシャーンと鳴っているジミーのほうを買った。しかし、マイケル・ブルームフィールドのギターには大いに惹かれ、結局、それから数か月後、トレードで友だちから手に入れた(自分が何を手放したのか記憶にないのは遺憾である)。

ここがスタートなので、ブルームフィールドのギターは「ああでなければいけない」と半世紀以上思っていた。具体的には、PBBBの2枚、イレクトリック・フラッグのファースト、Super Session、The Live Adventures of Mike Bloomfield and Al Kooper、ニック・グラヴェナイテス(十年ほど前に発音を調べた。じつに意外な結果でびっくり仰天した。半世紀近くの長きにわたって、Gravenites=グレイヴナイツと思っていた)との双頭バンドによるワン・ショット・プロジェクトのLive At Bill Graham's Fillmore Westだ。

アル・クーパーのせいだと思うが、なぜかブルームフィールドはレス・ポール・ゴールドトップと結びつけられている。しかし、写真が残っているのは圧倒的にサンバーストであり、ここでもやはりゴールドトップではない。Super Sessionもサンバーストのレス・ポール。

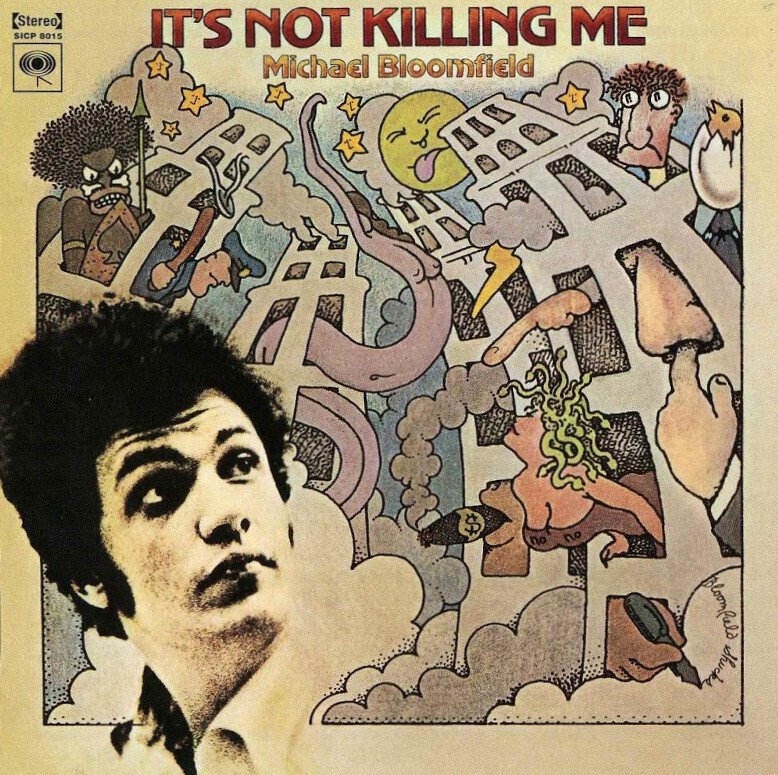

最初のソロであるIt's Not Killing Meも、ここに入れるべきなのだが、わたしにとってはやや特殊な位置にあるLPなので、理由は後述することにして、いったん除外しておく。

◎彼の変化、こちらの変化

Jimi Hendrixは宇宙人、別格として棚に祭り上げるなら、中学から高校にかけて、いちばん好きなギター・プレイヤーはマイケル・ブルームフィールドだった。それなのに、生来好奇心が強く、しかも十代の子供、さまざまなことに首を突っ込みたがるからか、時とともになんとなく関心が薄れてしまった。その後の盤を聴いた友だちも、つまらないよ、と素っ気なくて、KGBもソロも買わなかった。

CD誕生以後、昔の盤が簡単に手に入るようになり、ブルームフィールドもKGBとあとひとつ何か買ったのだが、ともにピンと来なかった。ウェブの時代になってからは一気に増えて、30種かそこら聴いたが、惰性にすぎず、心から楽しんでいたわけではない。

ただ、十代のうちに買ったのに、カントリー曲が多いのと、ブルームフィールドの唄がしっくりこず、箪笥の肥やしになっていたIt's Not Killing Meが面白く聴けるようになったのは大きな変化だった。しかし、70年代以降のアルバムは、依然として靄の中にたゆたい、こちらの思考の焦点は合わなかった。

◎地面の下へ

それが、昨日、未聴のアルバム、Between a Hard Place and the Groundを聴いていて、ふいに、ある理解に到達した。

タイトル・トラックは以前から知っていた曲だが、ちゃんと考えたことがなく、改めて、これはどういう意味なのだろうと思い、歌詞をまじめに聴けばわかるだろうと、いつもの「粗放農業」スタイル・リスニング、聴くでもなく聴かぬでもなく、ただ流していて、ふと何かが耳に止まればよし、引っかかるものがなかったなら、縁がなかったと忘れる、という聴き方ではなく、子供の時分のような、高い金を払った盤を聴くスタイルで、注意深く聴いてみた。

中身は典型的なブルーズで、

Well, I have some blues in my life

Never, never been in this far down

Well, you know this time the life situation put me between a hard place and the ground

I was broken and didn't have no money

but that didn't the landlord comin' 'round

というような、一文無しになった男のボヤキ節。真剣に聴いてみて、このhard placeは現世、浮世のことであり、groundは地面、すなわち地下、墓穴のことと知れた。金がないから、つらい人生と墓穴との中間を這うような羽目になったという、どこからどう見てもブルーズ以外の何物でもない歌詞だ。

わたしはずっと、ブルームフィールドをブルーズマン、すくなくともブルーズ・ピュアリストとは考えずに来た。それは、ひとつには最初に聴いたのが、ブルーズではなく、East-Westという、コードのない「モーダル」な曲だったせいだし、その後もアル・クーパーとの2枚のアルバムでブルーズではない曲をいくつも聴いたし、ブルームフィールド自身のバンド、イレクトリック・フラグも、純粋なブルーズ・バンドではなく、折衷的なサウンドを目指していたからでもある。

◎ブルーズマン

しかし、70年代以降のアルバムは、ほぼブルーズ一色だ。結局、ブルームフィールドは、ブルーズからスタートして、若くしてあの疾風怒濤の時代に遭遇し、抗えないほど強い力でポップ・ミュージックへと引き込まれていったが、途中で、これは違う、俺の好きな音楽はべつにある、と気づいて、引き返したのではないか?

Between a Hard Place and the Groundの歌詞を聴きとろうと、意識を集中してブルームフィールドを聴いているうちに、彼の心情を聴いているような気分になった。初期の華やかなスタイル、われわれの心をとらえたEast-Westでのサウンド、弾き方は、彼自身がまだ若く、時代の気分につかまって、ポップ・カルチャーのほうに引き寄せられた結果であり、嵐が去ったあとで、ふと、自分自身を見失っていたことに気づいたのではないだろうか。

70年代なかばあたりの地味なギター・サウンドによる、ブルーズ一辺倒のアルバムは、故郷に帰って、舞台衣装を脱ぎ(いや、もともとブルームフィールドは舞台衣装と云えるようなものを着たことはないようだが!)、普段着になって、子供のころにやっていたような音楽に戻った姿だと見れば、いちいち納得がいく。ギター小僧の神様なんかにはなりたくなかったのだ。ただ、自分が好む音楽をやりたいだけであり、それでスターになったり、大金を得たいなどとは思っていなかったのだろう。

いまでも忘れないのだが、69年だったか、植草甚一が「スイングジャーナル」のコラムでブルームフィールドを取り上げ(Super Sessionのことだったと思う)、そのギター・プレイを「露出狂的」と評していた。あの時は強い違和を感じたのだが、つまり、自分の持っている技術を残らずすべて見せるような、恐るべき高みにあるプレイ、という意味だろう。

われわれが彼を知ったころは、天下にわが名を知らしめようと野心に燃える若いプレイヤーの弾き方をしていたのだと、いまにして思う。ブルームフィールドがそういう弾き方をやめると、わたしは関心を失ってしまった。

◎Still, it's not killing him

子供のころから見切りが早く、本でも音楽でも映画でも、ひとつ駄目だと、それでもうその作者への関心を失った。ブルームフィールドも、It's Not Killing Meでの変化に失望したのがきっかけで、聴かなくなってしまった。

ただ、あれは「駄目になった」わけではなく、違うスタイル、本来のブルーズマンへの回帰の途中経過にすぎなかったのだと、いまにして思う。たいていの場合、見切りが早いのは間違っていなかったと思うが、ブルームフィールドについては――いや、やはり仕方ないか。彼の心の中にこちらの想像力が届いたのは、年を取ったからであって、若いころには無理だ。昔を今にかえす由もがな、所詮、未練と知れ、である。

未練ではあるけれど、久しぶりに初期のプレイをすべておさらいしてみると、やっぱり、これほど流麗で、センジュアルといっていいまでにエロティックなギター・サウンドをつくった人はいなかったと、溜息が出る。空前絶後のギター弾きだった。

半世紀の時間が流れてみたら、若いころは拒否してしまった後年のブルームフィールドの音楽と「和解」できた、ということを書きたかったのだが、60年代の全作を聴き直して、やっぱりすごい、となってしまった。いずれ、もう一度、若き日のことを書こう。

@tenko11.bsky.social