Tony Allenを永遠に紡ぎ続けるための断章集 Vol. 3

先日突然の訃報で少なくない音楽ファンを動揺させたナイジェリア出身のドラマー、Tony Allen。

訃報が飛び交った日から断続的に書き続けているうちに、”アフリカ(系)の〇〇を代表/象徴する存在”について書く事に別の意味が宿るような事態が起きてしまった。繰り返されてきた悲劇が今回で最後になる事を祈るとともに、本記事のみならずこのnoteの全てそして私の生活そのものもアフリカ系の偉大なるミュージシャン達が築き上げてきたものの上に立っている事を思えば、責務としてひとつのアクションとして、フロイド氏の事件に端を発する運動、また以前より続いている #BlackLivesMatter 運動へのチャリティのガイドとなるKozue Satoのこの記事を紹介しておきたい。

また、様々なアーティストやレーベルがBandcamp上での収益を関連団体に寄付する動きも起きている。私は昨年の年間ベストでも取り上げたMourning [A] BLKstarとclipping.のニューシングルを購入した。ストリーミング派、ヴァイナル派などで普段あまりBandcampは使わないという向きも、この機会に好きなアーティストのBandcampをチェックして欲しいと思う。

さて。

ミュージシャンの追悼記事の多くはそのキャリアを年代順に追ってハイライトをピックアップし、影響力を語るというものだ。それはいうなれば編年体的な手法と言える。

では紀伝体にあたるのがどのような手法かと言えば、例えば時に年代順や共通理解としての歴史観よりもそのミュージシャンの主観が優先されるカヴァー・アルバムといった形が近い趣を持つのではないか。おそらくこの後出てくるのではないかと思われる、オルタナティヴなヒップホップやIDMのアーティストによるサンプリングの手法をもってした追悼は、楽曲全体をカヴァーするよりもその歴史観の捻じ曲がりが一層大きくなる事だろう。

トニーが音楽界にもたらした影響を考えた時、そのサンプリングという手法を用いる界隈へのそれは一層大きく重要だ。であるならば、文章の側からも編年体より紀伝体的アプローチがあって然るべきでないかと考え、共演アーティスト(及びソロ)別に世間的重要度よりも個人的興味を優先させていくつかのアルバムをピックアップ、またそれぞれの作品も最も一般的な形に拘るのではなく私が所持するフィジカルフォーマットの内容に準じ、その並びが歴史を成す事や影響力を炙り出すよりもあくまでその個々の作品にフォーカスしたレビューを言わば断章として切りっぱなしのまま並べたのが本稿である。

この個々のレビューの中のどれか一つでもTony Allenという偉大なドラマーの世界へ入門あるいは振り返る入り口となり、読者諸氏それぞれのTony Allen観を育む一助となれば幸いだ。

with Electronic Music producers

80年代から既に、自身のリーダー名義作においてもダブ的なアプローチやテクノ領域のプロデューサーと組む等、Fela Kutiという稀代のアジテーターが不在なままアフロビートを紡ぐためのアプローチとしてエレクトロニクスやポスト・プロダクションの重要性を認識しているフシのあったトニー。

それは活動最後のディケイドとなった10年代において、エレクトロニック・プロデューサーと数々の連名作品やユニット参加を行いグッと加速した。その死を経た今振り返ると何か生き急いだようにも、アフロビートを未来へ繋ぐためのピースを自ら存命のうちに残しておかねばという使命感のようにも映ってしまう。

まあ勘ぐり過ぎだろうとは思うが、もしそうだったとすればそれは狙い通りに結実している。これらの作品にはアフロビートの、ファンクの、テクノの、ハウスの、ダブの…音楽の。音楽の未来を紡ぐヒント見通すヒントが数多く散りばめられている。

それでは個々の作品の話に移ろう。ここではトニー監修のユニットとしてヒップホップ的なアプローチのAfrobeat Makersとハウス的なNu Guinea、連名作としてTheo Parrishとの作品とJeff Millsとの作品、Moritz von Oswald Trioへの参加作、Ricardo Villalobosによる長編リミックス、計6作を取り上げる。

Afrobeat Makers - Tony Allen Rhythms Revisited (2012)

冒頭で述べたように、本稿は追悼記事という体裁を取った文章の形式において音楽表現でのサンプリングによるトリビュートにあたるような、断片の集積から主題の核心に迫る事を試みたものであるが、そのサンプリングによるトリビュートをトニー本人監修のもと真っ向から行ったのが欧州を横断して3人のプロデューサー兼マルチ・インストゥルメンタリストが集結した本作だ。

アルバム総体としてのイメージは、J Dilla『Donuts』以降Madlib『Beat Konducta』シリーズ以降の感覚を前提とした、Bandcampにおいてはテープ=フィジカルのリリースが無くともBeat Tapeシーンと呼ばれ10年代前半に盛り上がったものを想像してもらえれば良い。

ではそういった形式の中で本作の注目すべき点はどこにあるか。もちろんネタがトニー縛りである事、(全てのパーツが新録なのかは明確で無いが)トニー本人が携わっている事は単純に大きい。

そもそも、Beat Tapeシーンは出発点をJ DillaやMadlibというビートのグルーヴの独自性で注目を集めた存在がルーツに求められるにも関わらず、その行き着いた先のひとつ(あくまで”ひとつ”だ)がLo-Fi Hip Hopシーンだという事を考えてもらえればわかると思うが、グルーヴの独自性や先進性の追求という要素が薄い。ディラやマッドリブが00年代初頭に確立したものから変化や進化を加えようという姿勢がシーン全体としてはあまり見られないのはおろか、ドラムパーツの配置だけ見れば90年代ブーンバップに回帰したようなものすら少なくない。

そんな中では、そのディラをはじめ00年代や90年代からもフェラのアフロビートは少なからずサンプリング・ソースとして用いられていたものの、いちジャンルやスタイルとして定着するにはあまりに独特だったトニーのプレイが全般に用いられているというだけでひとつ抜けた個性になる。

ただ、その見方はBeat Tapeシーンにおいて価値がある事を示す一方で、トニーのディスコグラフィーを追っているファンや、アフロビートを70年代における先進的なグルーヴの一つと捉え、それを担っていた者やそれを再解釈しようとする後進にさらなるグルーヴの進化を求めて追いかけている向きにとっても同じ様に価値があると証明する見方では無い。

ではそういった向きからは価値が薄いのか?と問われればNOと答えられる。ここにはトニーを追っている者にも、その時代その時代の新しいグルーヴを探す者にも興味深い要素がある。

それは本作において捻りとユーモアを含んだ批評性として現れていると言えるだろう。

例えば「Afrobeat Jam」という堂々としたタイトルを冠した楽曲は、それに反して4つ打ちのキックにソカを思わせるスネアの配置、サンバ風なパーカッション、と中米〜南米の要素が取り入れられている。またそのフェラの”Afrobeat”で重要な役割を担っていたブラスは、途中まで全く出番が無く10曲目の「Africa Walk」に至ってようやく、しかもあざといほどにサンプリング音源である事を主張した音色でもって登場する。こういった姿勢は単に言語化が容易なジャンル特有の楽器編成やリズムパターンのみに現れているのではなく、あらゆる面のアレンジからミックスまで鋭く、アフロビートも含めジャンルというカテゴライズを揺さぶる批評眼として敷衍されている。

トニーの紡ぐグルーヴが異色な形で結実した作品として振り返るのはもちろん、Beat Tapeシーンの蒔いた種がある面ではLo-Fi Hip Hopのようなポップでカジュアルな形に、ある面では(例えばOhbliv参加のユニットCzardustのように)独創的でプログレッシヴな形に、と様々な芽を出した今その観点から振り返るのも面白いだろう。

with Theo Parrish - Day Like This / Feel Loved (2013)

Moodymannらと並んでデトロイトのディープ・ハウス界を代表する存在、Theo Parrishとの連名12インチ。リミックスでは無くトニーのドラムも新録。

A面「Day Like This」はまずハードにコンプレッションされ高域にエッジが立ったドラムが飛び込んできて意表を突く。どちらかと言えばロック寄りのサウンドだ。楽器が織り重なりヴォーカルが入ってきても、ディープ・ハウスを主としたセオのパブリックイメージからすると随分ロック寄りなサウンドで展開する。トニーを起用してこういったアプローチを選んだ事自体興味深い。

デトロイトのディープ・ハウス界隈とUKロックの交流や影響関係はあまり語られないが、The Good, The Bad & The QueenにRocket Juice & The Moonといったトニーが参加したDamon Albarn旗振りのバンドと、デーモンの出発点であるBlurのオルタナ接近期の繋がりを外側から捏造するかのようにも聴こえる。アフロビートとロックの交差点たるレベル・ミュージックとしての魅力がある。

B面「Feel Loved」はドラムの録り音こそA面と近いロック寄りなもので、またキックが明瞭で無いためDJフレンドリーとも言い難いが、ウワモノはセオのパブリックイメージに概ね沿ったスピリチュアル感も伴うディープ・ハウス系。そこへトニーらしいドラムプレイに展開の起伏を委ねた、名前の並びから想像し得る範囲内のサウンド。

とはいえ意表を突いてきたA面に対して凡庸に聴こえる事は全く無く、両者の持ち味を存分にぶつけ合って21世紀におけるアフロビート・グルーヴの有効性を示すひとつの有意義なサンプルになっている。

Moritz von Oswald Trio − Sounding Lines(2015)

Palais Schaumburgのパーカッショニストとしてデビューし、Basic Channelのレーベル創設及びユニットの一因として名を馳せ、Juan AtkinsやCarl Craigと共同作業、と先鋭的テクノのエリート街道を歩んできたMoritz von Oswaldが中心となったトリオがこの文字通りのMoritz von Oswald Trio(以下MvOT)。

本作の曲名は固有名詞ではなくフォーマットによって異なる収録順に対してのナンバリングだ。つまり曲順が違うデジタルとアナログにおいて、例えば「3」という曲名は同一の楽曲を指さない。Bandcampリリースにおける「3」とはアナログ盤における「2」の事である…と非常にややこしいのだが、本稿はアナログ盤2LPの曲順・曲名に準拠して記述する。

オズワルドと共にシンセやエレクトロニクスを鳴らしているのが伝説的名盤『30.7.94 Live』をSun Electricの一員としてリリースしたMax Loderbauer。つまりもうひとりが本稿の主役トニー・アレンという事になるわけだが、最初からこのメンバーで構成されていたのではなく、元々はトニーの席にVladislav Delayが座っていた。ウラディスラフは基本一人で制作を完結させるスタイルのエレクトロニカ・プロデューサーとして知られている。本作以前のMvOTメンバーとしての役割も、エレクトロニクスに対し生の音を提示するという意味では同じでも、トニーのように一般的なドラム・セットでのプレイではなく、時に打ち込みやサンプリングと判別がつけ難いメタル・パーカッションを演奏していた。

そんなウラディスラフの役割が人間的な生の躍動の象徴とさえ言えるトニーのドラム・セットに変わった変化は当然大きく、ロック・バンドならまだしもエレクトロニック・プロデューサー主導のプロジェクトで同じ名前を貫き通しているのが意外に思える程だ。

それはウラディスラフからトニーへという変化に留まらず、アルバムとして録音をまとめるコンセプトそのものにも変化が伺える。ウラディスラフ在籍期のスタジオ盤3作中2作は「Pattern x」(xに曲順と合致する数字)という曲名で本作と同様ナンバリング以上の意味を与えないという作り手の意思が感じられるものであったが、実際アルバムを通して1曲だという主張の感じられる構成になっていた。

それが翻って本作は、曲名としては数字のみと、より純粋にトラック毎の意味を薄れさせるようなガワを纏ったにも関わらず、音としてはむしろトラック毎の独立性が増していて楽曲の集積としてのアルバムという意味合いが大きくなっている。「2」などリズミックな音の無いシンセ音響による小品だ。この楽曲がデジタルとアナログで異なる曲順の中でそれでも両方に収録されている事が、本作がその表記に反して”楽曲”の集積としての作品だという事をより一層強く感じさせる。

ではバラエティ豊かな、と形容出来る内容になったのか、と言えば率直なところ微妙で、ミニマムな構成のミニマル・ダブというウラディスラフ在籍期からのMvOT基本コンセプトの殻を大胆に破るような作風は感じられない。その点アルバムとしての纏め上げ方は中途半端に映るのも確かだ。

なれば凡作かと言えばそれは否定するに十分な魅力が随所に散りばめられており、「1」「3」「5」といった辺りはウラディスラフ在籍期のファンも納得の仕上がりで「4」はテクノ文脈というより本場ジャマイカ産のダブに近い風合いで新鮮ながらも完成度が高い。

しかし本作を最も楽しめるのは、MvOTやオズワルドのキャリアの中としての見方よりも、トニーのドラムにより深く注力した聴き方だろう。

基本的にミニマムなサウンドを志向するオズワルドのプロダクションは、大所帯バンドを前提として築かれたFela Kutiのアフロビートとは全く異なるもの故に、トニーのドラム・セットのパーツひとつひとつのプレイがトニー全参加作の中でも屈指に聴き取りやすいものになっている。フェラのAfrica ‘70にGinger Bakerを招いた形のライヴ録音及びそのデジタル版にボーナス・トラックとして追加されたトラックでは一応ドラム・ソロのパートがあるが、同じアコースティック・ドラマーであるジンジャーのプレイと重なってトニーのプレイのみを抜き出して聴き取ったりコピーしたりするのが困難な事を思えばある意味本作の方がトニーのドラム・ソロ的な聴き方を出来る。

「1」や「5」におけるエレクトロニクスとの緊張感溢れる現代的なアンサンブルも、「6」や「7」におけるアフロビートの近似値的な70年代ファンクを感じさせるプレイも、トニーのファン垂涎モノであると共にオズワルドにとってもウラディスラフとのアンサンブルでは成し得なかったものだ。

願わくば、シームレスな路線に戻るにせよより方向性を雑多に拡張させるにせよ、本作という実験を経た後のもう一段階進化したこの編成によるMvOT作品を聴きたかった所だが、本作を最後にMvOTのスタジオ録音は途絶え、トニーの死去によってこの編成での新たな録音の可能性も途絶えた。今本作を聴き直して残る余韻は死という永遠の別れの残酷さになってしまった。

Nu Guinea - The Tony Allen Experiments (2016)

この2016年作、なかなかのクセモノで聴いても調べても色々とわからなさが残る。

このNu Guineaという名義がイタリアのNG RecordsやEarly Sounds Recordingsを創立した者たちのユニットというのは確かで、一発ものでなく2018年にも今度はモンドなファンクを再解釈したような作品を残している。

本稿で語るならトニーのプレイに着目すべきだが…すべきだが…これ、こんな作品名でDrumsとしてTony Allenとクレジットしてしまっているが、本当に本人と…究極同一スタジオで無かろうが、セッション自体したのだろうか?本当にトニーの新録プレイが含まれているのか?ところどころ(そう、ところどころに留まっている!)にあの特徴的なフィルインが聴けるし、多くの場面で鳴る生のハイハットは本人だろう、スネアも本人らしき音がそれなりに聴こえる。

が、既存音源のサンプリングでも、もっといえばアウトテイクやマルチトラックを融通してもらったらそれだけでもどうにかなりそうな範囲。これが単なるプレイヤーとして扱うに留まらず本人にコンセプトを丁寧に説明し意見交換も行い、それっぽい音はもちろん新録で、とがっぷり四つで作られたなら、いやはや”Experiments”とタイトルに関してあるだけあって御大を随分と大胆に扱っているなあと、これだけのビッグネームのプレイを採集即解体・調理!というプロセスは”実験的”と呼ぶに値するなあと思うが…

トニーの関与度に目を瞑れば、なかなかに面白い作品なのは間違いない。ニューエイジ〜ゲーム・ミュージック的なシンセサイザーはそういった所への評価が高まっていた2016年らしいし、パーカッションもエキゾティックなメロディも”第三世界”なんて言葉が流通していた時代を思い出させる(いや、私にその頃の記憶は無いが)扱い方。

またアフロビートを思わせるパーツは当然の如く頻出する割に、典型的なアフロビートのスタイルは1曲もやらないというのが捻くれていて良い。「Open Paths」はTony Allen & Afrobeat 2000名義での85年作「Road Close (Dance Dub)」のリフを流用したモンドなオルガンとカリンバがアフロ・ポップの文脈を強く感じさせて始まり、トニーのいかにもなドラムが入ってくるが、このトニーのドラムがエディットされループされ、トニーという小節単位で区切った時のグルーヴだけでなく楽曲における展開力やアクセントの付け方にも強みのあるドラマーをこのように処理するか、と面食らってしまう(そしてやはり実際この作品にどうトニーは関わっているんだ、ともまた思ってしまう)し、ベースはなかなかアフロビートのラインを弾かずに小説頭でボーンと鳴らすだけ。

そのベースが最もアフロビート的に動くのは「Phunkhyteria」だが、なんとそんな楽曲でトニーの存在感が最も希薄。更に70年代当時の批評界ではアフロビートと対極の音楽とすら考えられていたのではなかろうかというメロウでスムースなフュージョンを入れてきたりも。

タイトルにまでTony Allenを冠しておきながら、トニーのドラムプレイを、あるいはアフロビートを、求めていくと”おちょくってんのか”という気持ちにさえなってくる。しかしそれはそれとしてクオリティは高いし期待の裏切り方も計算の通りハマってるんだろうなと思うのだから、なんだかなあと言いつつ繰り返し聴いてしまう。渦を巻くシンセのシークエンスが呪術的な高揚感をもたらしそれにトニーらしいハイハットワークが添えられる「TA-Storm」は傑作だ。

そしてふと2020年代以降のアフロビートの在り方を最も見据えているのは今作なのでは、なんて事さえ考え出してしまって…

Dekmantel 10 Years 10.1 Ricrado Villalobos reworks Tony Allen (2018)

オランダのダンスミュージックレーベルDekmantelの10周年を記念した企画の一環としてのリリース。

オリジナルは1999年『Black Voices』収録の「Asiko」およびそれをDoctor Lがリミックスした「Asiko (In A Silent Mix)」。つまりリミックスの素材も用いたリミックスというちょっとややこしい?そうでもない?お話。

オフィシャルリリースされた近い時期の同楽曲の演奏で言うとMoog OTO Live PartyでJimi Tenorと共に演奏されたものがあるが、その素材は(おそらく+)全く使われていない。

きょうび、特にことトニー・アレンのファンに関しては、その生ドラムが活かされていてさえもリミックスならば興味が無いというアコースティック・ドラマーやドラムが好きなリスナーというのはあまりいないとは思うが、もしそういった理由で本作を遠ざけているなら非常にもったいない。特にヴァイナルだとA面にあたる前半部分は、トニーのプレイを学究的に分析した結果を音として提示したような側面も持つ作品だからだ。

とりわけハイハットの扱い方が非常に批評的かつ非常にグルーヴィー。トニーのドラムプレイと言えばスネアもキックもタムも全てのパーツの使い方が個性的ではあるのだが、フェラのアフロビートにせよ本作のようなテクノにせよ反復を軸とする楽曲の中でアクセントを付ける役割という点では、あの独特なタイム感によるタム回しのフィルインに隠れて見逃されがちだがハイハットもかなり重要な役割を担っている。

そのハイハットをここでヴィラロボスは、細かい(しかし煩くならない)パンニングや絶妙なコンプレッション具合によって、いかにトニーのプレイにとってハイハットが重要なパーツであるか、いかにトニーが参加した楽曲の起伏がそのハイハットワークによって支えられているかを鋭く炙り出している。

808キックによるサブベース等追加された音(原曲にアタックの遅いサブベースの音があり、それが808のキックをエフェクトでコントロールしたものだったとすればその原型を使用しているのかもしれない)の存在感も少なからずあったものの、基本原曲の素材を尊重しそこにあったグルーヴを紐解いていく形だったこのリミックスは、後半に入ると少し様相を変えてくる。

ちょうどヴァイナルでB面に転換するあたり(デジタルで15:30頃)から、攻撃的でノイジーなシンセが増えて風向きの変化を告げると、A面ではトニーのドラムを阻害せずに絡み合うよう配置されていた808サブベースがドラムにぶつかり合うような配置に変わり、分析結果を提示するようでもあったサウンドにナラティヴが宿り出す。

すると、ここまでも僅かに退く事はあった主題たるトニーのドラムが姿を隠したまま、歪んだシンセ、加工されたヴォーカル、サブベースの3点によって進行するパートでこれまでと全く空気が変わる。

このパート以降、原曲の空気感をかなり尊重していた流れはヴィラロボス畑の冷徹でミニマルなIDM世界へ。

かなりドラム不在の時間が続いた後にドラムが戻ってきて、その音自体はrawなままだが、もう元の世界観に戻る事は無い。トニーのドラムもSci-Fi的な冷徹IDM世界のいちパーツと化す。そして最終的には、音数を増やしたりコードを展開して作られる音楽における一般的なそれとは遥かに遠いものの、どこかカタルシスとも表現したくなる空気へと至る。なんらかのクライマックスへと辿り着いたように感じられるのだ。

トニーのドラムが一度戻って来ても音の世界観全体が変わらなかったのは、ドラム不在のパートが『2001年宇宙の旅』のスターゲートのように、『崖の上のポニョ』のトンネルのように、通ったら二度と戻れないpoint of no returnなシークエンスだったからなのかもしれない。

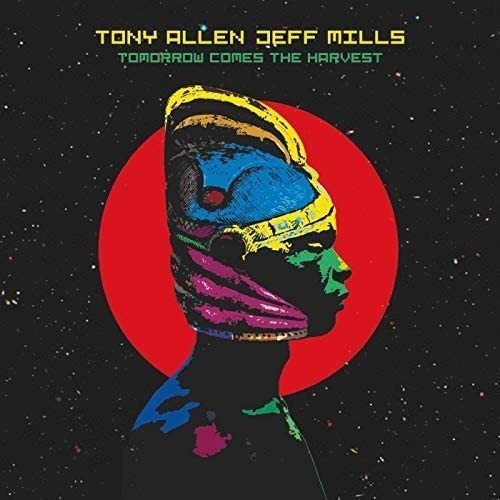

with Jeff Mills - Tomorrow Comes The Harvest (2018)

10" (表記は12inchだが12インチサイズでのリリース自体無いので確実に10インチ盤) / Spotify

デトロイト・テクノ/ハード・ミニマルの重鎮Jeff Millsと共演した2018年の10インチ。尺はほぼ丁度30分で、10インチとはいえEPというよりアルバムと扱ったほうがよかろう。

もうひとりキーボードでトニーとはArt Blakeyトリビュート作などで共演経験があるJean-Phi Daryが参加しており、ミックスにはFrancois K.が参加。名目的にはスタジオ・ライヴとなっているがかなり過激なエフェクトが施された部分も多く、これはライヴ・セットの鬼神ジェフ・ミルズがあらかじめ色々と用意していたのだろう…と思ったが、クレジットを見て曲者フランソワ・Kがミックス参加と知ると、ミキシングのプロセスにもアンサンブルへの参加と似た類のクリエイティヴなマジックが施されていそうで誰がどこをどうしたのかなかなか判別が難しい。

サウンドはトニーの畑=アフロビートを軸にシンプルにエレクトロニクスを絡めたアプローチを冒頭と結びに配置し、ヴァイナルでは面を挟んでの中2曲で、単にエレクトロニクスと同居させるだけで無い未来的なアフロビートの更新を試みている。どちらかといえばシンプルなアフロビートから展開させる頭と結びーー「Locked and Loaded」と「The Seed」ーーも軽視されるべきではなく、特に「The Seed」終盤のカタルシスは絶品だが、トニーのディスコグラフィの一環として扱うならやはり中2曲のチャレンジングな姿勢に着目すべきだろう。

「Altitudes」はエレクトロニクスが先導し浮遊感のある10年代後半らしい解釈なスピリチュアル・ジャズで、後半はダブ的展開も見せる。

最も興味深いのはB1「On The Run」だ。ロック寄りのファンク解釈を思わせるフレーズがシンセやワウのかかったキーボードに垣間見えつつ、同時にトニーが加入時のMoritz Von Oswald Trioやリミックスを手掛けたRicardo VillalobosとMax LoderbauerによるVILODなど、ミニマルな電子音を中心とした新しいジャズ解釈を試みるユニットの影も見え隠れする。これがトニーとジェフが考えたアフロビートの未来型なのだろう。なかなか他では聴けない音の連なりがここにある。

そして冒頭から鳴る先述のワウ・キーボードに始まり、音色を入れ替えつつもタイムコードの役割を果たしていた鍵盤が中盤になってその出入りが少なくなり、細かいフレーズも危ういタイミングで打ってくるようになり、アンサンブルの緊張感が一気に増す。鍵盤がまたリフ的に鳴らされても、メンバー間の目配せが見えてくるような緊張感を途切れさせずに最後まで進む。

演奏そのものの魅力とジャンル全体の未来へのヒントとして機能する実験が共に高い水準で共存したトニー最終期で最も重要なマイルストーン。

いいなと思ったら応援しよう!