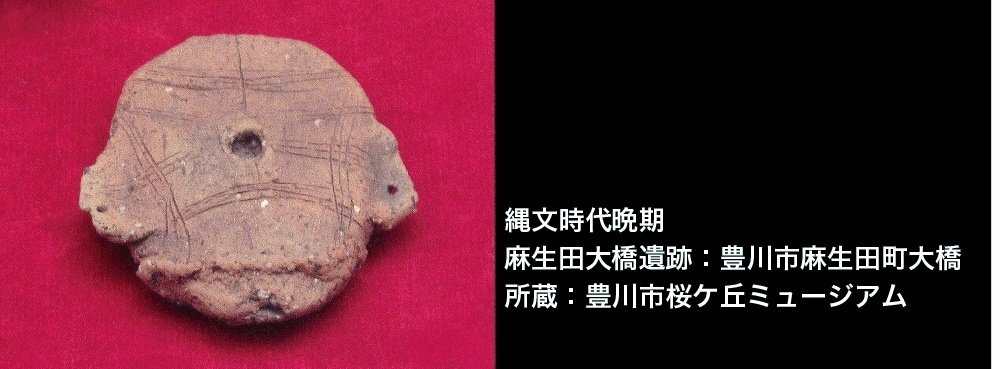

麻生田町大橋遺跡 土偶A 164:参河四国八十八ヶ所

岡崎市桜形町(さくらがたちょう)の日近城跡(ひぢかじょうあと)の本曲輪(ほんぐるわ:城郭の最高所)から山道を下っていると、路肩の土手に奉られているものがありました。

それは平らな石を井桁に組んで、石窟風にして中に石仏を奉ったもので、中には後背を持つ千手観音像と帽子と涎掛けを与えられた地蔵菩薩と思われる石像が納められていた。

少し下ると、今度は同じく帽子と涎掛けを与えられた地蔵菩薩らしき石仏と智拳印を結んだ金剛界大日如来像(密教の本尊)。

つまり、ここに密教寺院が存在したことを示す石仏だ。

日近城の本曲輪に奉られていた不動明王は大日如来の化身とされている。

囲ってある石や地蔵菩薩像の台座には地衣類が繁殖しているが、水鉢に生けられた枝葉は、まだ新しい。

お参りしている人がいるのだ。

さらに少し下ると、やはり、地蔵菩薩像と大日如来像。

地蔵菩薩の帽子が新しい。

囲いの石にはマメヅタが繁殖し、周囲にはシダが多く、夕陽が当たっていないので、湿気の多い場所のようだ、

さらに少し下ると帽子だけ新しい地蔵菩薩坐像と立像の組み合わせ。

ここも水鉢に新しい枝葉が生けられていた。

こうした形で山を参河四国八十八ヶ所に見立てて、石仏が祀られた山は三河には複数ヶ所の山で見られる。

つまり、この山の石仏を巡れば、四国まで行かなくても、四国八十八ヶ所巡りができるようになっているのだ。

愛車を駐めた駐車場に向かって下山した経路には石窟は上記4ヶ所しか見当たらなかったが、真直ぐ、山の麓の深恩山 広祥院に向かう経路には、他の石窟が奉られているのかもしれない。

駐車場に戻り、愛車で県道35号線を下り、曹洞宗寺院となっている現在の深恩山(しおんざん) 広祥院に向かった。

山門は35号線に面して南向きの石段の上に設置されていた。

山門の瓦はまだ新しい。

門前左手には石堂が奉られており、石垣の上、両側には紅色に「弁財天」と白抜きされた幟が並んでいる。

調べてみると、広祥院は額田七福神のうちの弁財天が奉られていることが分かった。

顕教寺院でありながら、額田七福神の役割も果たしているのだ。

弁天像が見られるのか、境内を覗いて行くことにして、山門下に愛車を駐めて石段を上がった。

山門前に設置された前面に格子窓を持つ石堂内は覗いてみたが、奉られている石仏が何なのか確認できなかった。

門外に奉られていることから、密教系の石仏である可能性が高いのだが、幟との関係で弁財天だろうか。

石垣の上、門の両袖には石仏がズラリと並べて奉られていた。

両袖とも、最奥に等身仏立像が奉られている。

片方は地蔵菩薩だったのだが、上記写真の石仏は不明だ。

空海像ではないようだ。

門をくぐると、真新しい新建材で葺かれた入母屋造平入の本堂が立ち上がっていた。

主棟には金箔押しされた文字「広」「祥」「院」の文字が装飾されている。

ただ、肝心の弁財天がどこに奉られているのか、確認できなかった。

本堂内に奉られているのだろうか。

あるいは門前の石堂内の石仏が弁財天なのか。

ただ、境内の一角の土手に像高1.2mほどの不動明王石像が奉られていた。

(この項終り)

◼️◼️◼️◼️

山頂にも麓にも不動明王が奉られているが、もしかして、この山には滝行のできた場所があったのでしょうか。