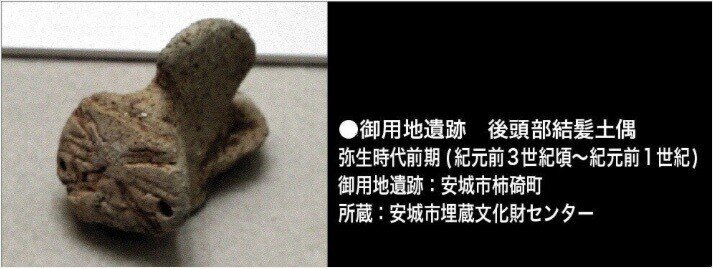

御用地遺跡 土偶 76:石器〜金属器

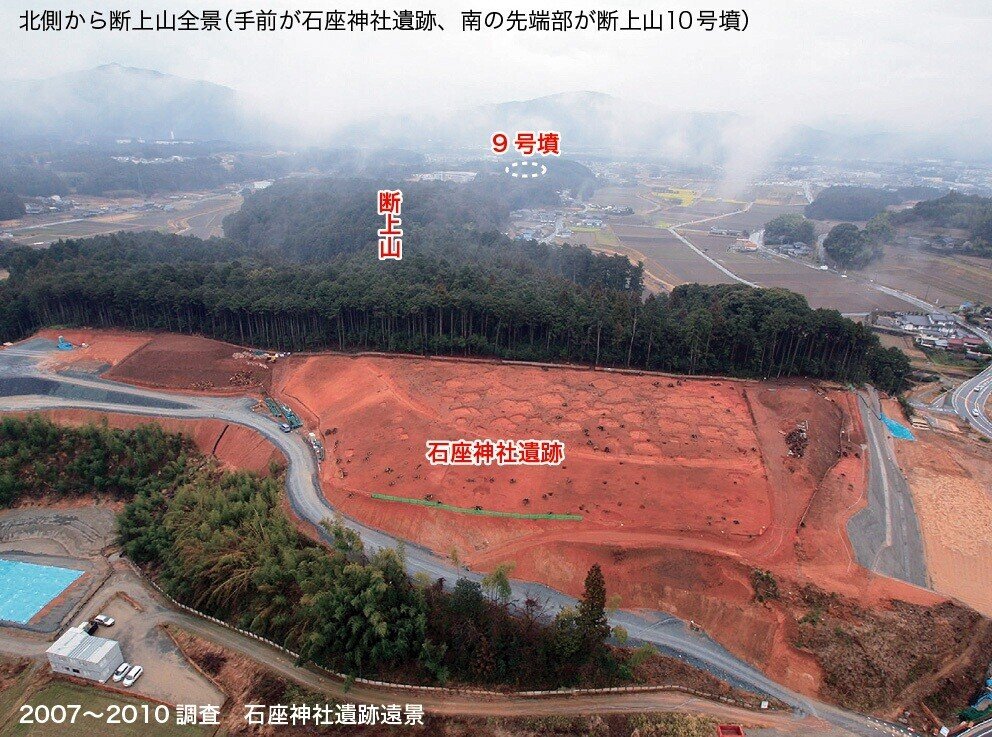

新城市の断上山(だんじょうやま)に存在する石座神社(いわくらじんじゃ)と石座神社遺跡と断上山古墳群。さらに断上山の北側に位置する石座神社の元になった雁峯山(かりみねやま)に存在する磐座と、断上山周辺に位置するものの多彩さとスケールは、これまで遭遇して来た遺跡の中でも群を抜いています。

現時点では土偶が出土していませんが、断上山の他の部分を発掘調査すれば、必ず何かしらが出土するのは確実だと思われます。

上記、地形MAPには石座神社遺跡と石座神社の間に4基の古墳が存在することが見て取れますが、断上山の丘陵はさらに南に延びており、古墳は前方後円墳を含め、10基を数える。

下記写真は新東名高速の土手として埋め立てられた石座神社遺跡。

下記写真はともに新東名高速が通る以前の石座神社遺跡。

10基の古墳のうち、石座神社遺跡からもっとも南に位置する断上山9号墳までは1kmほど。

樹木の生えている部分が断上山山稜と見ていいだろう。

石座神社遺跡からは弥生時代以降のものが多いのですが、縄文時代の土器片も出土している。

下記写真は縄文時代の石棒だが、石皿や台石と組み合わせて、食物などを砕く作業に使用された道具だろうか。

下記写真左の球形の石製品も、石皿や台石と組み合わせて、果実を割ったり、食物などを磨り潰したりするのに使用されたものか。

下記写真左は物を断ち切る刃を持った石製品。

斧のような使われ方をした石器。

右は各種磨製石器を磨くのに使用された砥石だろうか。

下記写真は個人的に興味を惹かれたもので、竪穴建物内に存在する卵形に積み重ねられた集石。

円形や楕円形の集石と違い、卵形であることに何か意味があるのかと感じてしまいました。

下記写真は土器、あるいは再利用するための土器片の集められた竪穴建物で、食器倉庫だったのか、土器片格納庫だったのか。

下記写真は石座神社遺跡から出土した金属器。

中央が鉄製のヤリガンナの刃先。

左は「不明な製品」と説明がありましたが、どうみてもノコギリの刃にしか見えない。

火で樹木の幹を焦がし、ヤリガンナで焦げた場所を削っていた伐採作業から、ノコギリは容易に思いつく形状だと思われる。

右の黒い金属器は漢字のような文字が見て取れます。

漢字だとすれば、大陸から輸入された器などの破片だろうか。

現在の断上山古墳群は1号墳〜4号分が山中にあり、5号墳〜7号墳の東側に道があるが、私有地となっており、入っていくことは不可だが、その道も使われていないことから消失したのか、現在の地図には表記されていない。

下記地図は調査が行われた2007年〜2010年当時のものだ。

4号墳〜6号墳がレイライン上に位置しているとみることもできる。

8号墳〜10号墳は私有地の裏山に当たり、入山は難しい状況。

一般道路からもっとも近い(40mあまり)場所にある9号墳に関しては、道路との間は私有地の墓地になっており、接近はできないものの、それらしき場所は目視できる。

ただ、それは森であり、どの部分が古墳かは識別できなかった。

◼️◼️◼️◼️

レイラインを設定しなければ、断上山周辺の磐座、遺跡、神社に遭遇することはなかったでしょうが、それにしても面白い場所でした。