麻生田町大橋遺跡 土偶A 108:鍾乳洞の縄文遺跡

豊橋市の嵩山蛇穴(すせじゃあな)は、溶けたチーズのように磨耗した奇岩のすぐ先に在りました。

洞穴の前には白い標識に「国指定史跡 嵩山蛇穴」とあった。

蛇穴はやはり、溶けたチーズのような岩肌の下部に横長の鍾乳洞開口部があり、石灰岩と土の地面とは明らかに質が異なっています。

脇に掲示された教育委員会製作の案内板『嵩山蛇穴』によれば、洞穴の入り口開口部は洞高(天井の高さ)が1.3m、横幅3.5mで、70mほど奥に入ることができるとありますが、地面がかなり水分を含んで湿っており、四つん這いにならないと入っていけないので、入る気にはなれなかった。

入って行っても懐中電灯などが無ければ、ほとんど何も見えないだろう。

それでも入り口まで近づいて、肉眼より明るいデジタルカメラで中を撮影してみた。

外側の白っぽい石灰岩を入れ込むと、中は暗くて認識できません。

穴の上の石灰岩に生えている植物は枯葉の積もった割れ目にのみ、根を張っているようです。

少し入り口にカメラを突っ込んで撮影したのが以下の写真。

少し中に入ると、土はほとんど無く、天井側の石灰岩よりも地面側の石灰岩の方が角が無いようだ。

自分で撮影できるのはここまで。

案内板に掲載されている鍾乳洞内部の様子が以下の写真。

左下の手前から奥に延びているのは見学用の通路だろうか。

鍾乳洞内部の天井の高さを示す平面図が以下。

洞高の低いのは入り口から入っていける70cmくらいまでで、そこを超えると、洞高の高さはどこも低くても2m以上ある。

40mほど奥に長辺8mほどのプールも表示されている。

再奥がもっとも洞高が高く5.1mとのことで、奥まで入ることができるという。

鍾乳洞の寸法に関する情報を省いた案内版の内容が以下です。

この遺跡は、天然の石灰岩洞窟(鍾乳洞)を利用して営まれた岩蔭住居遺跡(いわかけじゅうきょいせき )です。昭和16年、17年、22年に4回の発掘調査が行われ、入口付近 の堆積土(たいせきど)から縄文時代草創期(約1万年前)の表裏押圧縄文土器(ひょうりおうあつじょうもんどき)や早期の型文土器(おしかたもんどき:丸い棒に刻みを入れ、土器の表面に転がして文様をつけたもの)をはじめ前期、中期頃までの土器、石鏃(せきぞく)、骨角器(こっかくき )、鹿、猪などの獣の骨など数多くの遺物が発見されました(下記写真)。また、炉跡(ろあと)と考えられる火をたいた跡も確認されています。

《伝説》

蛇穴には昔からいくつかの伝説が伝えられています。「蛇穴」という名前 の由来は、昔、この穴に大蛇が住んでいたためと言われています。また明治時代の落盤で、奥行きが短くなってしまいましたが、もとはずいぶん長く、一説には信濃の善光寺まで続いていたと言われています。このほか蛇穴には埋蔵金があり、それを守る武者がいたとも言われています。

嵩山蛇穴に関する情報は以上。

雨の中、石巻山に登った日には、勘違いして石巻山の登り口を探して、嵩山蛇穴に登る石段下の標識より奥まで観に行っており、そこで、気になるものがあったので撮影していた。

それが上記の写真で、山裾に洞穴が空き、水が汲めるように取水のための塩化ビニールパイプが2本引いてあった。

もちろん、洞穴が空いたのは、ここにあった石灰岩が溶けたためで、それを主に溶かした水が取水されているのだと思われる。

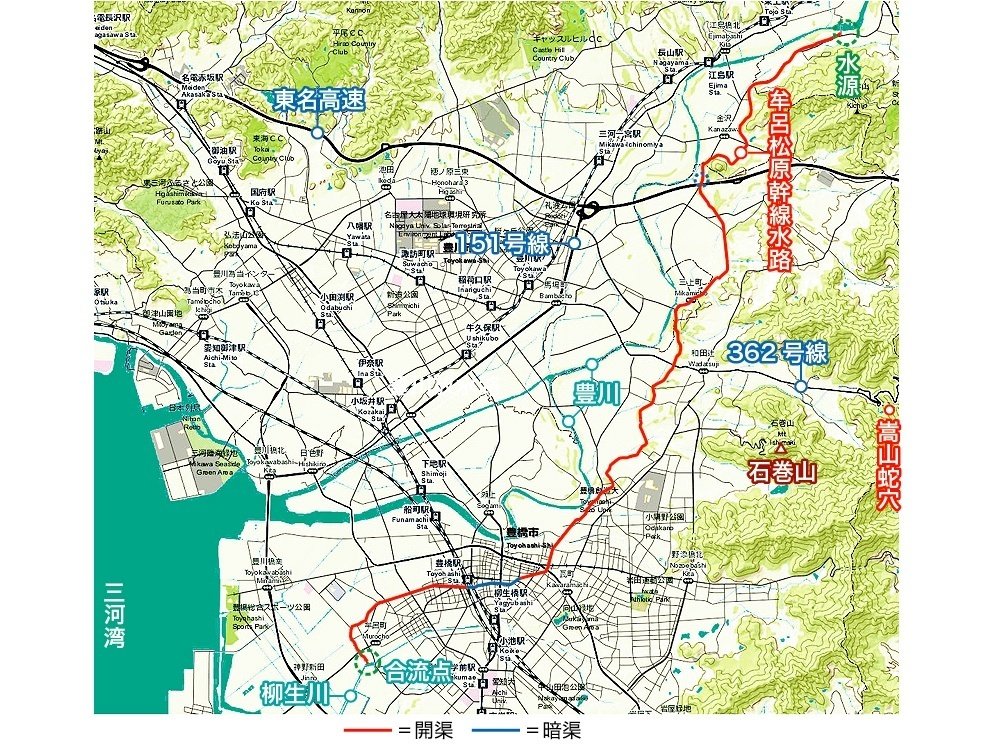

そしてこの場所は後になって、「崇山の水穴」という名称で地図に表記されていることを知った。

この崇山の水穴を撮影した日に雨の石巻山に登ることになった。

(この項終り)

◼️◼️◼️◼️

嵩山の巨石を観終えた日は、1時間半も掛けてやって来たのに、そのまま帰る気にはなれませんでした。それで、前日まで雨だったので、石巻山に登る道の苔の様子を見て、登れそうなら晴れの石巻山に登ってみようと思い立ちました。最初から登るつもりで家を出ていれば軽い車体の愛車(150cc)でやって来たのですが、そのつもりが無かったので、慣らし走行を終えて、自動車専用道路を走行してみたかった、重い方の愛車をチョイスして来てしまったのです。次の記事はその顛末です。