当たり前ってなんだろう。コロナ禍になって思うこと #トーンポリシング Vol.1

リモートワークになって、時間が増えた。なので、普段考えていることのまとめを書けたりしていい。

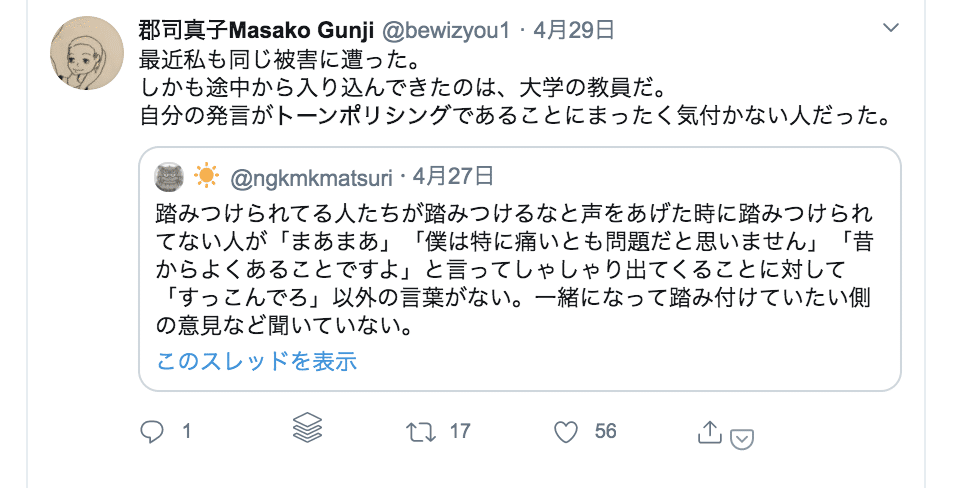

まずは、トーンポリシングって何よ、ですね。

トーン・ポリシング (英語: tone policing) とは、発生論の誤謬に基づいて人身攻撃を行ったり議論を拒否したりする行為である。 発言の内容ではなく、それが発せられた口調や論調を非難することによって、発言の妥当性を損なう目的で行われる。

わかんねぇ、って言いますよね、うん、その気持ちわかります。

でも、具体例があるの、こういう言葉の良いところ!

女の子らしさ、と言うところに目が行きそうになりますが、そこではないのです。

これ、すごくわかりやすいかと。

これは、ちょっと笑いました。わたし、よく「すっこんでろ」的なことはやりますから。

でも、これって、日常風景だと思うんですよ。すごく昭和な感じですが。

で、日本ではトーンポリシングというのは、みんなが知っている言葉でもないと思うんです。私も、知らなかったので、結構調べました。

これのほうが理解しやすい人もいるかもしれませんね。

で、私は、このトーンポリシングは、私のなかで「無意識の格差観(生活実感に近いもの)」「無意識のジェンダー観」「無意識の言語観」の3つがなんちゃらの壁になっていると思うのです。

で、それって、人によっては差別したつもりがないのに、差別したように伝わったり、逆もあるな、と。ここ、ほっとくと、ザラザラした関係になりやすい。

マジョリティ、マイノリティって集団が前提になるけど、このトーンポリシングは個人までグッと下りてきやすい。特に日本はそうかもと思うのだ。

で、ここからは宮古と私の話。

当たり前ってなんだろうって、いつも考える。

何故なら、私が東京に住んでいて、まわりの常識と乖離しているのかも、と思うことがあるからだ。意見をトーンポリシングされることも多い。

例えば、わたしたちが研究している日本最初のアニメーター下川凹天(宮古島出身)のお墓参りをした時、私は供える花にひまわりを選んだ。躊躇なく。だって、夏だし、その行った先の花屋で、ひまわりが一番きれいだったからだ。

その写真をアップすると「宮国さんらしいね〜」と笑われた。私はキョトンとした。しばらくしてわかったことは、お供えする花は大体決まっているのですね、菊とか。みんなはその常識のなかで生きている。

私は、一番良いものを見せたいものを(ここではひまわり)死者に渡しに行くんだ、とウキウキ選んでいた。私が喜んでいることが、相手の幸せで、相手の気にいるように、私が我慢したら、きっと相手は喜ばない、と思っている。

生きている人間なら少しは考慮するが、相手は初めての、それもお墓のひとなので、笑。

なので、常識的な花は選ぶということが頭からすっぽり抜けていた。と、いうか、常識があるとも思わなかった。

「常識があるなんて思いもしなかった」と言うと、「自由だね〜」「人のことを気にしないんだね」と言われることもある。

ふーむ、そうかと、私は腕組みをする。これ、感想ではなく、常識がなくて馬鹿という意図が含まれたら、私は言い返す。相手は驚いて「そんな言い方どうかと思うな」「常識外れはそっちでしょう」などと言ったトーンポリシングされるパターンだからだ。

島で死者に花をたむける、ということはない。他の家はしらないけれど、うちはそうだった。1970年代、80年代の宮古だ。

お墓自体が自然の洞穴のようなものを使うので、花に囲まれているようなものだった。

島では、一年に一度、お墓参りは日が決まっていて、頻繁に行くものではない。それどころか、その日以外はお掃除の日以外、行ってはいけないと親からきつくいわれている。

その日は、ジュウロクニツ(16日)と呼ばれ、一族で墓で集まり、ごちそうを食べる。かなり晴れやかな場だ。しめやかではない。だからといって敬虔な気持ちがないわけではないけれど、どちらかと言えば集まった家族親戚一同で祖先に感謝する側面が多い。

その時は、沖縄本島や本土に住んでいる親戚のお兄さん、お姉さん、もしくは、その彼氏彼女を連れてきたり、新しい家族が赤ちゃんを連れてきたり、なかなかにぎやかだ。

そこでは、普段別々に住んでいても、お互いが頑張っているよ、頑張ろうね、と声をかけずとも、その雰囲気のなかでひとときを過ごす。子どもの頃から知っているからそこには見栄もなく、本来の言葉を使って、本来の自分に引き戻る。

「私はこの島出身で、こういう人たちに囲まれて育った」ということを思い出す機会かもしれない。

テーマは「先祖に会える日に先祖に会おう」だ。もちろん、見えるわけではないです、笑。

言ってしまえば先祖との逢瀬みたいなものか。織姫彦星ではないけれど、一年に一度ですから。でも、生活の一部にしっかり根ざしている。

お墓参りですら違いが顕著。生活のなかで、日々上塗りされていく価値観や思考回路は自然に構築されるので、私はそう出来上がっている。

だから、トーンポリシングは生活実感とも思えるのだ。

私は、20代は行かなかった。お金がなかったというのもある。往復で10万円は東京で働いているとつらい。激混みになるので、正規料金になってしっまう。

そして、日本のカレンダーとはちがうので、休みが取りにくかったというのもある。そして、絶対行くべきだとも思っていなかった。

今思えば、もうひとつあるとしたら、ちょうど日本の葬送の文化背景も関係ある。島にも押し寄せてきたのだ。

今までの洞穴みたいなお墓から、海をのぞんだお墓を作ることになったのだ。土葬から火葬になった。思い出すに、役所からのなんちゃらと言っていたので、行政指導などがあったのだろう。

明治時代になると政府への影響力が強かった神道の宗教者たちが「火葬は仏教の葬送である」として廃止を主張し、実際に火葬を禁止する法律が布告されます。

しかし、すぐに墓地の土地確保の困難さなどの公衆衛生上の問題が浮上し、明治政府は法律の廃止を余儀なくされました。その後、都市部を中心に火葬が徐々に広がっていき、1970年代以降は火葬技術の発展と共に火葬率が飛躍的に向上しました。

現在では日本の葬送の大多数を占めるに至っています。

終活ネットより https://syukatsulabo.jp/funeral/article/13419

「前のお墓でないなら」と、私が行く気が失せていたというのもある。そして、もちろん、若い頃ならではだと思うが、島を振り返ることが嫌だった。

やっと東京に慣れてきた感すらあるのに、と思っていたんだろう。今はもうわからない。ただ行かなかったし、行きたくなかった。母も無理強いする人でもなかった。

当時の私にとっては、食うために日々を東京にアジャストするのに一生懸命だったと思う。楽しんでいなかったとは言わないけど、自立するためというのが第一目的で必死だったと思う。精神的にも、物理的にも余裕はなかった。

まぁ、こんなことを書いていると余計な摩擦を生みやすいってこともあると思う。私は日本でも生きにくいな、と思うように、宮古でだって生きにくかったのかもしれない。

どこにいたって、強めに何か言うのは、すぐにトーンポリシングの対象になる。

話をもとに戻すと、常識が違うということは、なかなか難しい。そして、トーンポリシングの土壌が作られやすい。

私は、それをいつもパチンコみたいだなと思う。20代でフリーになった頃、暇さえあればパチンコをしていたろくでなしの私は、パチンコから教えてもらったのだ。(続く)

いいなと思ったら応援しよう!