特別支援学校って最高じゃない?

お待たせしました。

お待たせしすぎたかもしれません。

本が出ました。

今まで1000日を超える年月で投稿してきた1万を超えるツイートの中から

101本を選び抜き、すべてあたらしく解説と描き下ろしのイラストをつけました。

え?どういうことかって?

トランキーロ、あっせんなよ。

もっとわかりやすく、視覚的にお見せするね。

ドーン!!!!!!

左ページに元のツイート、右ページに平熱のアイコンを描いてくれてるメイさんのイラストと完全書き下ろしの解説で構成されています。

(だから電子書籍で買ってスクショして待受とかにしてくれるのも最高です)

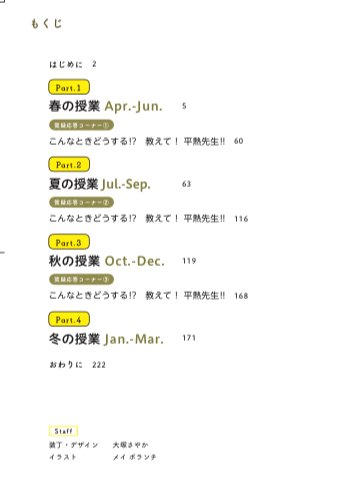

こんなツイートを101本、春夏秋冬でブロック分けしています。

具体的にいうと4月からはじまって、3月で終わる学校とおなじ時間軸で構成しています。頭から読めば季節を感じながら読み進めることができます。

ですが、どこから読んでもらっても全然問題ありません。

どこから読んでもいいし、どこまで読んでもいい本ができました。

パッと開けてパッと読み、スッと枕元に置いちゃう本ができたってことだわな。

さらにさらに!

春夏秋冬の隙間には一問一答のQ&Aコーナーも用意しています。

いろんな質問にふざけたりふざけなかったりしながら真剣に答えているのでぜひこちらもたのしみにしてくださいね。

内容ですが、単にツイートをまとめた本だなんてあなどらないでくださいね。

140文字からこぼれてしまったことばの数々を丁寧に丁寧に付け足しました。

140文字じゃ伝えきれなかった思いや感情を丁寧に丁寧に上塗りしました。

知識も情報も、ツイートじゃ伝えきれなかった考え方もたくさんたくさん書きました。

今作は前作以上に特別支援教育についてサクサク学ぶことができます。

この1冊だけでも特別支援教育の最初の1歩は十二分に学べます。

そして、まえの本ではそこまで書けなかった特別支援学校に通う子どもたちの様子をもっとたくさん知ることができます。

どんな授業をしているか、先生たちがどんな思いで、どんな考えで子どもたちと接しているか知ることができます。

しかも、全部(最高にキュートな)イラスト付きで。

メイさんが描いてくれたイラストがかわいすぎて、140文字さえ読むのもしんどいときはイラストだけ見てもらっても効果は抜群です。

ぶっちゃけこの本はイラストの力が半端ないです。自分のツイートひとつひとつにイラストが付くうれしさったらありません。ほんとに期待しててください。

カレーとライス、ジョンとヨーコ、ツイートとイラストです。

最後にもう一度だけ言いますが、どこからどんな風にどれだけ読んでもたのしんでもらえる本ができました。

ぜひ、読んでみてください。

*

この本の魅力はもう十分伝わったと思うので、ここからは

「ここ塗ってね」と画用紙を指差したわたしの指を丁寧に

塗りたくってくれる特別支援学校って最高じゃない?

この最高のタイトルをつけるまでの道のりを話させてください。

まず、オファーがあったときまで話を戻します。

声をかけてもらったタイミングは結果として芥川賞と直木賞をW受賞することになった

デビュー作の構成が決まった頃でした。

だから言いました。

「すみません、実はすでに本を出すことが決まっていて…今ちょうど構成が固まったところなんです。

知識や情報を余らせて書くことはできないので、もうわたしに2冊目を書けるだけの武器がありません」

すると編集者さんは

「わたしは、正直なところ特別支援学校や特別支援教育のことはまったくと言っていいほどわかりませんでした。恥ずかしながらほとんど関わってこなかった分野だと思います。

ですが、平熱先生のツイートはそんなわたしにも届くんです。だから先生が140文字に込めてきたツイートの数々を1冊の本にまとめさせてくれませんか?」

と予想もしてなかった角度の返事をくれました。

これなら書けそうだと思いました。これなら、書きたいと思いました。

編集者さんは、平熱のツイートを書籍にして、特別支援学校(教育)の外側まで届けたいと熱く語ってくれました。

選び抜いた101本のツイートのチョイスはすべて編集者さんに任せました。並べ方もすべて任せました。

特別支援教育から遠い、文章や書籍を扱うプロと組むことで、自分が(知らぬ間にでも)偏っている物の見方と距離を空けようと思いました。

自分が気に入ってるツイートだとか、いいねが数万ついたツイートだとかそんなのは度外視して、プロフェッショナルが本として成立させるために選んだツイートと構成で本がつくれることがうれしかった。

原稿は順調でした。

そもそも、わたしはひとつのツイートを投稿するまでに長くて30分ほどかけてます。140文字に30分です。

どうやったら伝わるかな?もっとおもしろくならないかな?言いたいことは言えてるかな?必要以上にだれかを傷つけやしないかな。ここはリズムが悪いな。このワードは語感が悪いな。読みやすいかな?改行したほうがいいかな?

そんなことを何度も考え、読み、直し、どうにかこうにか140文字に入れ込んでツイートしています。

だから、ツイートの解説も当然ながらスルスル出てきます。

試行錯誤して泣く泣く削ったことばの数々を書籍として形にできるよろこびはとても大きいものでした。

編集者さんもとにかくレスポンスが早く、無駄がなく、的確に意見や修正を伝えてくれました。

とても相性がいいと感じました。メールのラリーがとにかく気持ちいい。原稿はたのしく強く進んでいきました。

これは、特別支援学校(教育)の専門書とは程遠い本です。でも、程遠いからこそできる表現を、この界隈の近くにいるわたしと、遠くにいる編集者さんでいっしょに探すことができました。

発達が気になる子どもたちと生活する大人たちはゆっくり知識や情報を仕入れる時間や余裕のない人がたくさんいます。

毎日を生き延びるのに必死な方もたくさんいます。

そんな人たちに、隅々まで読まずともパラパラとめくるだけでほっこりする本がつくりたかった。にんまりする本がつくりたかった。枕元や本棚にあれば、安心できる本がつくりたかった。

少しずつ、でも確実につくりたい本がつくりたいようにつくれている感覚がありました。

だから、このあとこんなに揉めることになるなんて思いもしませんでした。

そう、タイトルです。

101本のツイートにすべてあたらしく解説やイラストをつけたあと、いよいよ制作も大詰め。

タイトルの話になりました。

編集者さんに提案されたタイトルが、ビックリするくらいピンと来なかったのです。

平熱のパンチラインをつかってくれていたのですが、そこには「特別支援学校」も「特別支援教育」の文字もありませんでした。

「発達(障害)」「グレーゾーン」さえありませんでした。

言い方を換えると、タイトルを見ただけじゃ

主に特別支援教育について発信している特別支援学校の先生が運営しているアカウントのツイートを軸につくった本

であることが、まったくわからないものでした。

そのことば自体はわたしがつくったものだし、正直とても気に入っています。でも、タイトルにするのはちがうと思いました。

編集者さんの言いたいこともわかります。

「タイトルに特別支援や発達うんぬんがあると、そのワードがアンテナに引っかかる人たちにしか手に取られないかもしれない。繰り返しますが、平熱先生のことばはその外側にまで届きます。手に取りやすいタイトルで読みはじめてもらったあと、中身で伝えられればいいと考えています。そして、このことばはとんでもなくキャッチーで強い」

わかる。わかるんだけど、ちがう。

今まですべて心地よくすべていい方向に向かっていた「特別支援学校(教育)との距離感」がはじめてここで衝突しました。

もしかしたら百戦錬磨のプロである編集者さんの意見に従うほうが、本はたくさん売れるかもしれない。

いや、きっと売れるんでしょう。

特別支援学校や特別支援教育を必要としていない人にも届きやすいかもしれない。書店で見た、いろんな人が手に取りやすいのもわかる。

そして、自分でもわかってる。このことばは、強い。

でも、わたしがTwitterや書籍、このnoteでやっていきたいことは

特別支援学校や特別支援教育のおもしろさやかっこよさをポップに伝える

これなんです。結局のところ。

こっち側の話をすれば売れればなんでもいいわけではないし、わたしをまったく知らないままタイトルに惹かれて本を手にした人に「特別支援教育の本とは思わなかった」なんて言われたくもない。

そして、なによりこの本は「特別支援学校」のタイトルがつくことで、そこに通う子どもたちや保護者を少しでも勇気づけることができると信じています。

また、すごく意地悪な言い方をするとタイトルにそれらを使わないことは、それを社会から隠しちゃうことに近付く気がしてしまいました。

だから、力強く提案しました。

「ここ塗ってね」と画用紙を指差したわたしの指を丁寧に塗りたくってくれる特別支援学校って最高じゃない?

これでいかせてくれと。

最初、編集者さんは首を1ミリも縦に振ってくれまんでした。

そこから何日も何日も、電話で数時間かけて説得しました。

お互いになかなか引くことができず、うまい落としどころも探せませんでした。

それでも、あきらめたくはなくて。

特別支援学校や特別支援教育をあつかったテーマの本で、これだけふざけたタイトルは自分にしか書けないと信じてるから。

マジメな本や、むつかしい話は他の先生やえらい人に任せます。

そんな人たちの頭にある専門的な知識や実践を、わたしはきっと持ち合わせていません。

いつだって役に立つような立たないようなことしか言えません。子育てのモヤモヤにもなんとなくしか寄り添えません。

それでも特別支援教育は全人類に有効だし、ウソでも7万人を超えるフォロワーさんがいてくれます。

1冊目もほんとにたくさん売れてます。このふざけたひとりの先生が書いた本を多くの人に支持してもらってます。

だから、信じてほしいと。何度も何度も説得しました。

答えはもうおわかりですよね。

譲っていただきました。わたしの提案したタイトルに。

振り返れば、自分の主張を通したくて目上の人でありビジネスパートナーである編集者さんによくない態度や口調で接しまったことも多々あります。

この場を借りて改めて謝罪させていただきます。ほんとうにすみませんでした。わたしが未熟でした。

1冊の本をつくって、売って、ひとりでも多くの人をよろこばせて利益を出す。

都合よく言わせてもらえれば、この目的のために必要な話し合いだったと信じています。そして、最後は折れていただきありがとうございました。

こんなクソ素人にあーだこーだ言われて腹が立つことばかりだったかと思いますが、それでも最後まで手を離さず並走してくれたこと、ほんとうに感謝しています。

だから、わたしができることは譲っていただいたこのタイトルを引っ提げて1冊でも多く売って読んだ人にたのしんでもらうことだけです。

特別支援学校に通う子どもの保護者さんに、どんな学校でどんなことを勉強して、どんな思いで先生が働いているか伝えることのできる本ができました。

子どもが特別支援学校に通っていること(通わせること)が心をチクチクさせてしまう人を、少しだけ抱きしめられる本ができました。

特別支援学校って最高じゃない?

こんなふざけたタイトルで。

どうか、買ってみてください。読んでみてください。広めてみてください。

こんなタイミングでTwitterもなんだか調子が悪く、いつもよりこのnoteが目に止まりにくいかもしれません。

一度にたくさん売れてチャートを駆け上っていく本ではないかもしれません。でも、じわじわとゆっくりと、みなさんに届いていけばいいな。

障害のあるなしに関係なく、だれが読んでもおもしろく学びのあるかわいい本ができました。

いつかもし、わたしがTwitterからいなくなっても、この本にすべて置いてきたと胸を張れる本ができました。

ネットでも書店でも構いません。ポイントが多くつく日で構いません。買ってくれたらうれしいです。買ってください。

この本がひとりでも多くの人の手に渡り、だれかの生きづらさを少しでも小さくできますように。

ちょっとでも、この世界をポップにキュートに変えてくお手伝いができますように。

最後にもっかいだけ言っとこう。

特別支援学校って最高じゃない?

いいなと思ったら応援しよう!