30年前にチップ文化に戸惑った元教授と、現在のアメリカで進む「チップ疲れ」: 定年退職309日目

約 30 年前、私は留学で1年間アメリカに滞在しましたが、その際に最も戸惑ったことの一つがチップ文化でした。初めての海外旅行で降り立ったニューヨーク。ホテルに到着すると、背の高いドアボーイが手際よく荷物を運んでくれました。しかし、私の頭の中は荷物のことではなく、チップをどう渡すべきかでいっぱいでした。いつ、どこで、どのくらい渡せば良いのか。フロントの人には必要なのか? チップに関する知識が全くなく、困惑したことを鮮明に覚えています。

「所さん!事件ですよ」で知る、複雑化する現在のアメリカのチップ事情

1年間滞在するうちに、少しずつチップにも慣れていきました。しかし、外食の度にチップのことを考えるのは面倒でした。当時は料金にチップを加えた現金をホルダーに挟んで置くだけでしたが、15% が相場だったため計算が複雑でしたし、キリの良いお札がない時はどうしたらよいのか、日本レストランで働く日本人にもチップを渡すべきなのかなど、考えることは尽きませんでした。ところが、コロナ禍以降の現在、チップ事情はさらに複雑化していました。NHK の番組「所さん!事件ですよ」(下写真)で、驚くべき実態を知りました。

<追記> チップは、サービス従事者にとって重要な収入源です。サービスに対する感謝の気持ちを表現するだけでなく、質の高いサービスを維持するためにも、チップは重要な役割を果たしています。また、チップは通常、コインではなく紙幣で渡すのが一般的です。

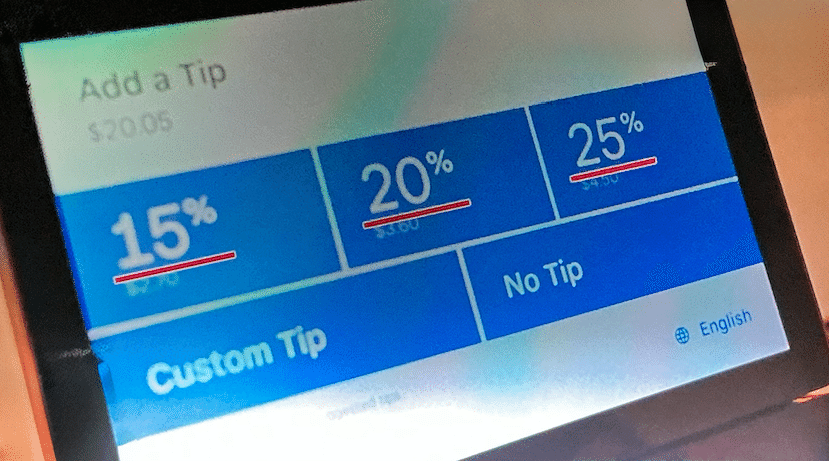

番組では、在米 45 年の邦人の方がアメリカでの「チップ疲れ」をレポートしていました。彼がサンドイッチ屋を訪れた様子が放映されましたが、物価の高騰にまず驚きました。サンドイッチと水だけで、なんと 3000 円!さらにチップが要求されます。以前はグロサリーやファストフードではチップは不要でしたが、現在ではカード決済をすると、タッチスクリーンに、15%、20%、25% のボタンが表示され、下の方に「カスタム チップ」、「チップなし」の選択肢があります。店員が目の前にいるため、「チップなし」を選ぶのは心理的に難しく、結局、彼は 25% のボタンを選んでいました。その結果、約 700 円のチップが加算されることに。サンドイッチを作るのにかかった時間は、わずか2分でした。(タイトル写真、下写真もどうぞ:注1)

さらに驚いたことは、棚からパンを買うだけで 20%、夜の酒場ではビール代の中に含まれている 20% とは別に、二重でチップを払う必要があるということです(下写真)。極端な例では、ネットショッピングでもチップを求めるケースがあるそうです。このような状況から、アメリカではチップの高騰を揶揄する「チップフレーション(チップインフレ)」という言葉も流行しています。本来、チップは、勧めてくれた料理が美味しかったなど、サービスへの感謝としてわたすものだったはずなのに、現状ではその本来の意義からかけ離れているようにも感じられます。

日本にも広がるチップ文化、そのメリットとデメリット、そして日本の「おもてなし」

日本を振り返ってみると、チップ文化に似た慣習は古くから少し存在していました。最近こそ減りましたが、旅館でのお茶や布団の準備をしてくれる中居さんに、年配の方たちは「心づけ」を白い紙に包んで渡していましたし、大衆演劇で「おひねり」を渡す習慣もありました。現代では、アイドルとの握手会参加のための CD の複数購入や、オンラインでコンテンツに寄付をする「投げ銭」(下写真)、クラウドファンディングといったものも広義のチップと言えるかもしれません。私自身も Uber で、朝一番でスターバックスのコーヒーを届けてもらう際には、少額ですがチップを送っています。

番組では、日本でも徐々にチップ文化が広がりつつあると紹介されていました。個人的には、心から感謝したいサービスを受けた際にその気持ちを形にして伝えられるチップ文化には良い面もあると思います(渡す側も嬉しいものです)。それが失礼に当たらない形で、相互理解のある文化が育まれれば素晴らしいことです。しかし、それが制度化してしまうと、現在のアメリカのような状況になりかねないという懸念もあります。日本の「おもてなし」の精神を象徴するような「スマイル0円」という感覚は、これからも続いていくとうれしいですね。

<追記> 映画「ホームアローン2」(トランプ大統領が、エキストラで出演しています)で、子供のケビン君(マコーレー・カルキン)が一人でホテルに宿泊する際、荷物を運んでくれたベルボーイにチップを渡すシーンがあります。ベルボーイが指を擦ってチップを要求するのに対し、ケビン君はお金ではなくガムを渡していました。これは映画の中でコミカルなシーンとして描かれていますが、アメリカ人はこのシーンをどのように受け取っていたのでしょうか? 単なる笑いとして捉えていたのか、それとも現代のチップ文化への皮肉として受け取っていたのか、興味深いところです。

−−−−

注1:NHK「所さん!事件ですよ:1円玉が 65 万円!? 令和ニッポン“お金”事件簿」より