アリは180キロの巨大壁を倒せるか? NHK「大科学実験」の驚きの挑戦 (元教授、定年退職313日目)

日本音楽界において長年の功績を誇る巨匠、細野晴臣さんをご存じでしょうか。60 年代に日本語ロックを確立した「はっぴいえんど」、そしてテクノポップの世界的先駆けとされた「イエロー・マジック・オーケストラ(YMO)」のメンバーとして、音楽シーンを牽引してきたミュージシャン兼プロデューサーです。彼のクリエイティブな活動はポップス、ロック、テクノなどの多様なジャンルにわたり、時代をリードし続けています。

「やってみなくちゃわからない 大科学実験」とは?

その細野さんがナレーションを担当しているのが、「やってみなくちゃわからない」をテーマに掲げた NHK Eテレの科学番組「大科学実験」です(下写真)。複雑に思える日常の現象や科学的な原理を、ユニークな実験で解き明かしていきます。ドイツやスウェーデン、南アフリカ、台湾の放送局との共同制作で、10 分という短い放送時間の中に海外ロケを含む濃密な実験内容を凝縮しています。中には、思い通りにいかなかったエピソードもありますが、それも含めて、非常に興味深いシリーズです。難解な用語や数式などは全く使われていないので、小・中学校の理科の授業でも使われているようです。

今回のエピソードでは「一匹のアリが、高さ5メートル、重さ 180 キロの壁を倒すことは可能か?」という、一見不可能に思える挑戦に番組が取り組みました(下写真)。

ドミノ倒しの応用: 小さな力が巨大な壁を動かす

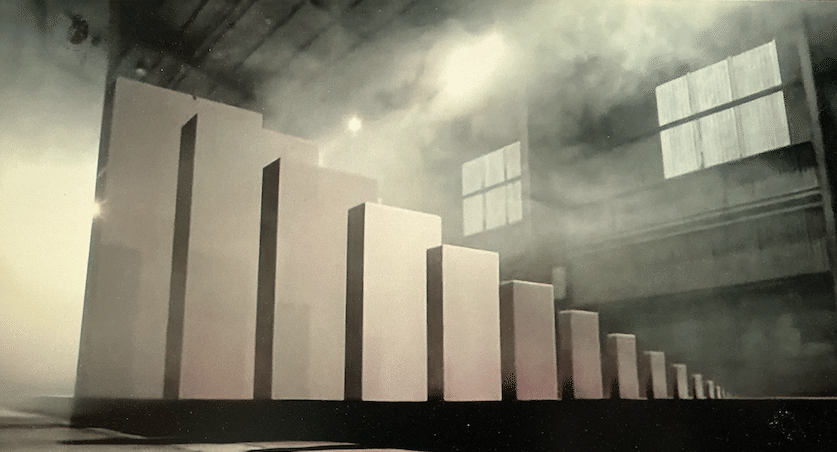

実験は、アリが巨大壁を直接倒すのではなく、ドミノ倒しの原理を応用したものです。運動エネルギーと位置エネルギー、そして等比数列の考え方に基づき、小さな壁から始め、少しずつ大きな壁を連鎖的に倒していき、最終的に巨大な壁を倒すことができるのかを検証します。(下写真もどうぞ)

まず、倒せるギリギリの壁の大きさを計算し、高さ、幅、奥行きの比率を少しずつ変えながら最適なサイズを探っていきます。また、壁と壁の間隔も重要です。近すぎると倒れる勢いが足りず、遠すぎると力が下向きに分散してしまいます。100 分の1ミリ単位で計測できるノギスを使い、精密に間隔を調整していきます。最後に、一番小さい壁の手前にアリの通路を作って準備万端です。(下写真もどうぞ)

試行錯誤の末・・・アリの一押しが起こした奇跡!

最初の挑戦は、途中で壁が止まり失敗に終わりました(下写真)。しかし、原因を探った結果、倒れた壁と次の壁の摩擦が問題であることが判明。対策として、壁が当たる部分にテープを貼り、摩擦を減らす工夫を施しました。

そして、いよいよ再挑戦。アリが一番小さい壁を押し、実験が再スタート。バタン、バタンと、18 枚の壁が次々と倒れていき、ついには高さ5メートルの巨大な壁がゆっくりと倒れました! 私も観ていて、最後の瞬間には思わず「おー」と声が出てしまいました。(下写真もどうぞ)

「だから、やってみなくちゃわからない」

実験の結果、限界ぎりぎりのサイズ、並べる間隔、ぶつかるときの摩擦などの適切な条件を揃えれば、小さな力が蓄積し大きな結果を生むことが示されました。そして番組の最後は、細野さんの淡々とした声で「だから、やってみなくちゃわからない、大科学実験で」と、おなじみのフレーズで締めくくられました。

この実験では、CG を使わず、実験レンジャーたちが無言で準備・実験・検証を進めていき、まるで大学の研究室での実験を観ているかのような臨場感を生み出していました。このシリーズには、今回の実験以外にも多くのエピソード(約 80 件)が用意されていましたので、今後も折に触れて取り上げていきたいと思います。お楽しみに!

−−−−

注1:NHK E テレの科学番組「大科学実験:アリと巨大な壁」より