ハリモグラの列車行動の謎と「竹取物語」 (元教授、定年退職252日目)

皆さん、「ハリモグラ」という生き物をご存じでしょうか。背中をトゲで覆われた動物で、オーストラリアなどに生息しています。カモノハシのように卵生で(別の種ですが)、母乳で子供を育てます。驚くと丸くなったり、地面を垂直に掘ってトゲだけを地表に出したり、岩の隙間や木の下に逃げ込み四肢を踏ん張りトゲを逆立たせるなどの防御行動をとります(下写真)。今回は、NHK 番組「ダーウィンが来た!10 min :出発進行!謎のハリモグラ列車」で紹介されたハリモグラの列車行動の話をご紹介します。

日本でよく見かけるダンゴムシも刺激を与えると丸まりますが、こちらは完全な防御態勢なのに対し、ハリモグラはどちらというと攻撃的な特徴を持っています。ダンゴムシは少し息を吹きかけるだけでも丸まってよく転がるため、子供たちに人気があります(下写真)。小さな女の子でも、他のムシは触れないがダンゴムシだけは好きという子が多いと聞きます。小学校では、森の生態系を学ぶ教材としても活用されているそうです。

ハリモグラの特徴

番組では、最初に実際のハリモグラを見せてくれました。ラグビーボールより一回り大きく、最大の特徴は背面全体を覆うタワシのようなトゲです。これは体毛が変化したもので、先端は鋭く、強度も抜群です。アルミ缶で実験すると、簡単に貫通していました。小さな目を持つ愛らしい顔つきで、とがった口と長い粘着性のある舌を使ってアリ塚などからアリを捕食します。舌の動きは驚くほど速く、10 秒間に 40 回も出し入れでき、1日に約4万匹のアリを食べるそうです。(下写真もどうぞ)

ハリモグラ列車の実態

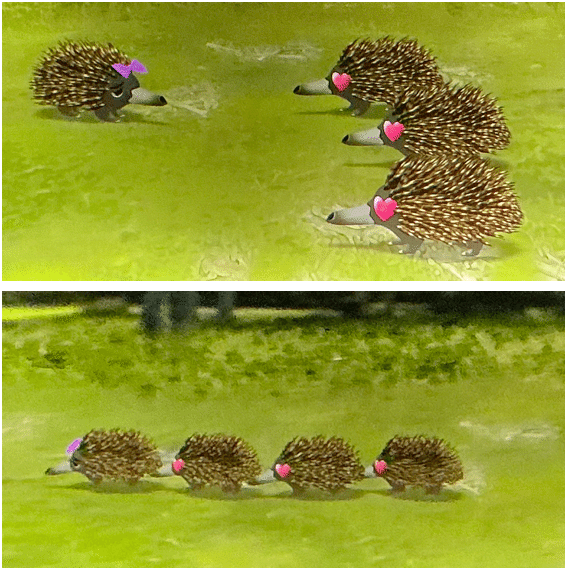

調査隊がオーストラリアで発見した「ハリモグラ列車」は4両編成で、長い時は6両編成となることがあるそうです。通常は単独で生活するハリモグラですが、繁殖期になるとこのような集団行動を見せます。先頭はメスで、後ろはすべてオスでした。番組では、この動きを徹底追跡しました。

歩いているメスが止まると、後ろのオスたちも止まります。メスが急カーブを曲がるとオスたちも一緒に方向転換します。ハリモグラ列車は、メスを振り向かそうとするオスたちが後を追いかける恋の耐久レースなのです。(下写真もどうぞ)

もちろん食事タイムも一緒に取りますが、メスが食事を終えると、オスたちも慌てて出発します。中には食事に夢中になり過ぎてメスを見失うオスもいます。しかしオスたちは、恋の季節になるとメスが出す特別な匂いをたどって追いつきます。メスが歩いた後には地面に匂いが残り、その結果、列車のようになるのです。面白かったのは、メスに振り向いてもらおうとオスたちは必死で、メスに一番近い2番手のポジションを狙うのです。ヒートアップして、激しい割り込み合戦をしていました。メスが横道に逸れても気がつかずそのまま進む場面も見られました(笑)。(下写真もどうぞ)

この壮絶なレースは、オスが最後の1匹になるまで続きました。激しいデッドヒートの末、メスは最後に残ったオスを相手に選び、カップル成立です(下写真)。今回の「ハリモグラ列車」は彼らが繰り広げる必死の恋の駆け引きだったのです。

竹取物語との類似点

日本の昔話にも似たような話がありました。日本最古の物語「竹取物語」、いわゆる「かぐや姫」では、かぐや姫に求婚する五人の貴公子たちが難題に挑戦するという展開があります。例えば、「龍の首の珠」「火鼠の皮衣」などの試練は、結局誰も達成できませんでした。この物語は富や権力では人の心を得られないという教訓を含み、かぐや姫の場合は、自身の自由を取り戻すために求婚者たちに諦めさせる必要があったと考えられています。最終的に、かぐや姫は月から地上に送られた存在であるため、月に帰ることになったのです。(下写真もどうぞ)

――――

注1:NHK番組「ダーウィンが来た!10min :出発進行!謎のハリモグラ列車」より

注2:Wikipedia「ダンゴムシ」より

注3:Wikipedia「竹取物語」などより