知られざる消しゴムの世界: 小学生の思い出から最新消しゴム、ナンシー関の版画まで (元教授、定年退職281日目)

以前、私は消せるボールペン、特に新型フリクションペンについての記事を note に投稿しました (6/2,3)。やや高価ではありますが、紹介したほとんどの方々から大変好評で、私自身も日々の筆記のほとんどをこのフリクションペン一本で済ませるようになりました。その結果、鉛筆やシャーペン、そしてそれらと切っても切り離せない存在であった「消しゴム」を手にする機会がめっきり減ってしまったことに、一抹の寂しさを感じています(小学生の頃、香り付きやユニークな形の消しゴムを集めていた、あの懐かしい記憶が蘇ります)。しかし、実は消しゴム自身も時代とともに進化を続けているのです。今日は、そんな「消しゴムの世界」に焦点を当ててみたいと思います。なお、正式名称は「字消し」ですが、ここではより馴染みのある「消しゴム」という呼称も併用します。

消しゴムの秘密:なぜ消える?

まず、私は鉛筆の字が「消しゴム」で消える仕組みについて、曖昧にしか理解していませんでした。これについては、参考にした文献(注1)で次のように明確に述べられています。「黒鉛でできた鉛筆の粉が紙の目に入り込んだ状態が、文字が書かれた状態です。この紙への付着力よりも強い力で引っ張ると、粉は紙から剥がれます。この強い力が、消しゴムの表面の力なのです」。この原理を知れば、16 世紀頃には食パンで字を消していたという歴史も納得がいきます(ちなみに、この食パンは木炭デッサンなどにおいて、現在も活用されているそうです)。(注2からの下写真もどうぞ)

消しゴムの進化と歴史: 食パンからプラスチックへ

消しゴムの歴史は、18 世紀に天然ゴムを使った字消しの発見から始まりました。これは鉛筆の発明から約 200 年後のことで、当時は非常に高価なものでした。現在主流となっているプラスチック製の字消しは、ポリ塩化ビニルを原料としており(近年は合成ゴム(SBR)製も登場)、これは 20 世紀中頃の発明です。日本における製図用消しゴムの第1号は昭和に入ってからでしたが、「プラスチック字消し」の商品化は 1959 年(奇しくも私と同い年ですw)で、世界に先駆けて日本で発売されました。

<追記> プラスチック字消しに付属している紙製のケースは、私の高分子化学の授業でもよく取り上げた題材です。「なぜ、ケースに入っているのか?」という問いかけに対して、学生たちからは様々な回答が寄せられました。中でも多かったのは「消しゴムが割れるのを防ぐ」というもので、これは正解の一つです。中には「消しゴムは恥ずかしがり屋だから(笑)」という面白い答えもありました。化学的な正解としては「プラスチック字消しには可塑剤が含まれており、これが表面に析出すると他のプラスチック類と付着してしまうから」というものです。

消しゴムには大きく分けて、天然ゴム製の「ゴム字消し」、上述の「プラスチック字消し」、そして研磨剤を混ぜた「砂消し」があります。それぞれに特徴があり、用途に応じて使い分けられてきました。特に懐かしいのは、紙面を削り取るタイプの「砂消し」で、下写真のように白い消しゴムの横に付属しているものが多かったです。修正液が普及する前は、インクで書いてしまった文字を消す際に重宝しました。

「有吉のお金発見」に見る消しゴムの最新トレンド

最近も消しゴムの進化は続いており、NHK の番組「有吉のお金発見 突撃!カネオくん」の文房具特集でも取り上げられました。国内年間販売数は 7000 万個以上に上り、直径 2.3 ミリのペンタイプから、横 27 センチ 縦 14 センチのビッグサイズまで、実に多様な製品が登場しています(下写真)。最近の進化した消しゴムとしては、以下のようなものが挙げられます。

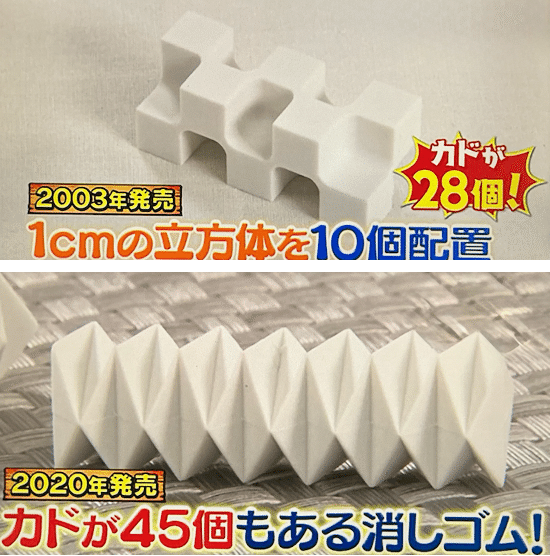

・角の多いデザインの消しゴム(下写真):これは消去時に角を多用することから、様々な角度で使えるように設計されています。

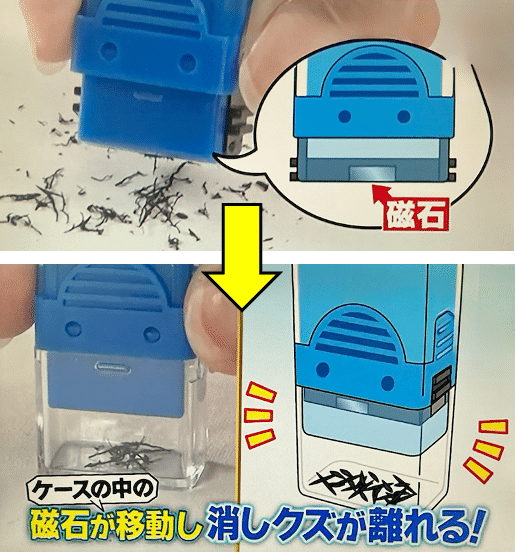

・消しくずを集められる消しゴム:このタイプはゴムの中に鉄粉を練り込み、消しくずがケース内の磁石で集められ、その後磁石を移動させてまとめて捨てることができます(下写真)。

ナンシー関と消しゴム:毒舌コラムニストが愛した文房具の世界

消しゴムを彫刻刀で削り、スタンプ型の版画を制作するという、芸術的な消しゴムの活用法があります。その分野で特筆すべき功績を残したのが、故ナンシー関さんです。彼女は 1990 年代から 2000 年代初頭にかけて活躍した、世界初の消しゴム版画家とされるだけでなく、独自の視点と辛辣なユーモアを持ったコラムニストとして多くの人に知られています。テレビをはじめとするメディアへの鋭い観察眼と、それをユーモラスに表現する才能は、他に類を見ません。「何」シリーズ、「耳」シリーズ、「テレビ消灯時間」シリーズなど、彼女の数々の作品は、当時の社会現象や世相を鋭く切り取っていました。我が家にも、彼女の書籍がいくつか残っており(下写真)、何よりも私の奥様が大ファンであるため、以下に <追記> として奥様の感想を記してもらいました。

<追記> 2002 年6月、日韓共催のサッカーワールドカップの最中にナンシー関さん急逝のニュースが飛び込んできたときの衝撃は今でも忘れられません。私はナンシーさんの「週刊朝日」や「週刊文春」の連載コラムの愛読者でした。近年「辛口だが愛がある」というスタンスでないと許されない世の中になっていると感じますが、当時のナンシーさんのコラムは徹頭徹尾、辛口。自分にも辛口。甘っちょろい「愛」なんてものは微塵も感じさせない作品ばかりでした。だからこそテレビ批評として、社会批評として確かな説得力を持ち得たのだと思います。ナンシーさんは批評対象である芸能界にも、読者にも媚びることなく、決して自分を「消費」させなかった孤高のコラムニストだったと思います。(奥様談)

ナンシー関さんは、消しゴム版画と毒舌コラムを通して時代を鮮やかに切り取った、稀代の批評家でした。特に、常識にとらわれずに「自ら考えること」の重要性を説いた彼女のメッセージは、情報過多の現代社会においても変わらぬ価値を持っており、今なお多くの人々に影響を与え続けています。

−−−−

注1: YouTube「お役立ち情報消し具(日本筆記具工業会)」よりhttp://www.jwima.org/eraser/top.html

注2:NHK番組「有吉のお金発見:突撃!カネオくん」より

注3:「山内屋商店ホームページ」よりhttps://www.yamauchiya.info/products/detail138.html