麻雀の神様、阿佐田哲也さんの「9勝6敗を狙え」の話:元教授、定年退職102日目

昨日、ある研究会で講演をしました。講演の締めくくりに、麻雀の神様(雀聖)「阿佐田哲也さん」の話をしました。それと同時にいろいろなことを思い出しました。

「阿佐田哲也」はもちろんペンネームで、「朝だ、徹夜」が由来と聞いたことがあります。本業の小説家としては「色川武大」という名前で、直木賞作家として知られ、「離婚」「百」「狂人日記」が代表作です。1989年に他界されましたが、私の場合はまず「阿佐田哲也」さんから入り「色川武大」さんに辿り着くまでには相当の時間を要しました。

私が学生時代、阿佐田さんはまだご存命で、テレビで麻雀を打つ姿を見たこともあります。当時、私は「阿佐田哲也」のペンネームで書かれた麻雀小説をむさぼるように読んでいました。「東一局五十二本場」「ドサ健博打地獄」「阿佐田哲也の怪しい交遊録」などです。そして最も有名な「麻雀放浪記」は、主人公の「坊や哲」(作者自身がモデルと言われています)が様々な博打打ちと出会い、命懸けの勝負を繰り広げながら、生き残りを賭けていく様を描いた傑作です。後に、真田広之や斎藤工主演で映画化もされました。そして阿佐田さんの小説は、麻雀の教科書であり、冒険小説のような魅力もありました。

当時は娯楽が少なかったこともあり、友人たちとよく麻雀をして、徹夜も珍しくありませんでした。先輩に教わり(カモられ)、同級生と楽しみ、後輩に教えました。長時間になりましたので、飲酒と同じように濃密なコミュニケーションの場であり、社会勉強の機会にもなったと思います。恩師のお宅で麻雀を打たせていただいたことなど、懐かしい思い出です。私が教員になってからも、研究室の旅行先で学生たちとの麻雀は楽しい恒例行事でした。ただいつしか人数が集まらなくなり、自然消滅してしまいました。

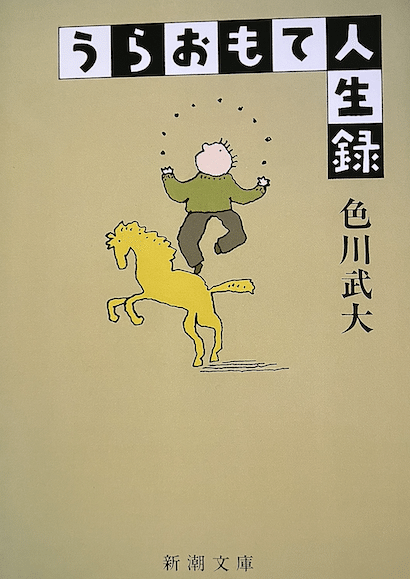

学生時代には麻雀の月刊誌「近代麻雀」などが出版されていて、仲間内で回し読みをしたものです。「麻雀新撰組」というグループが存在し、四天王がいたり、阿佐田さんの戦術論が掲載されていて、興奮しました。また阿佐田さんはエッセイも執筆されており、ギャンブルのことだけでなく、昔の思い出や旅の話なども含まれていました。その中でも特に「うらおもて人生録(色川武大)」(下写真)は人生論ともいうべき内容で、いや、私にとっては哲学書のようなものでした。宮本武蔵の「五輪書」に通じるものを感じていました。

その本の中に「9勝6敗を狙え」という章がありました(彼は相撲も好きで、15番の取り組みで例えていたのです)。要約すると「全勝を狙ってはいけない」という教えです。実力が拮抗したプロの世界で勝ち抜くためには、全体を見据え、どこで勝ち、どこできちんと負けるかを見極めることが重要だというのです。「負けることが重要(黒星のかぞえかた)」という言葉は最初はよく理解できませんでしたが、何度も読み直して真意がわかるようになりました。人生に置き換えるとまさしくその通りだと思います。

自分の話にするとおこがましいですが、私は研究が全てで他は二の次という1勝14敗の人生で良いと思っていました(他のことはどうでも良かったのです)。そんな自分を正当化しているだけかもしれませんが、阿佐田さんのこの言葉に幾度となく救われました。

定年退職して、ようやく一息つけたところです。時間の歯車が変わったと感じています。ゆっくり時間をかけて、何とか5勝10敗くらいまで戻せればと思っています(笑)。

久しぶりに麻雀をしたくなりました。それでは、また。