目からウロコ! 三谷幸喜と上岡龍太郎に学ぶ話し方の極意 (元教授、定年退職302日目)

講演の勘を取り戻す:プロの話し方を学ぶ

約3ヶ月ぶりに講演の依頼をいただきました。定年退職後のため最近授業をしておらず、講演の勘が鈍っているのではないかと心配です。また、今回の講演は Zoom で行われるため、聴衆の反応が見えないことにも少し不安を感じています。聴衆の表情は、講演において重要な情報源であり、その反応に応じて話の流れを微調整する手がかりとなるからです。もちろん、落語の師匠たちのように、まくらの間に聴衆の様子を見てその場で演目を変えたりはできませんが、話の方向性を修正することはあります。

そこで、最近見た2つの興味深い動画から、聴衆を惹きつける話し方のヒントを得ることにしました。一つは NHK「あさイチ」での三谷幸喜さんのトーク、もう一つは YouTube で公開されている上岡龍太郎さんの過去の映像です。

三谷幸喜流: 助詞で引き立つ話し方

三谷さんは、劇作家、脚本家、演出家として多方面で活躍されています。「古畑任三郎」や「王様のレストラン」などのテレビドラマ、映画「ラヂオの時間」など、最近の大河ドラマ「真田丸」「鎌倉殿の 13 人」など、数々の名作を手掛けてきました(下写真)。彼の作品は、人間ドラマの中にユーモ アとほろ苦さを織り交ぜ、光と影を丁寧に描く点に特徴があります。

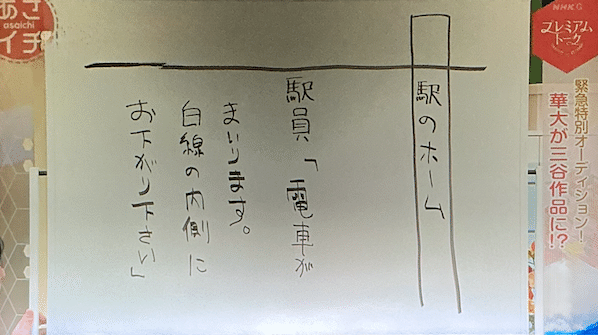

「あさイチ」で三谷さんは、演出家として台詞の言い方に関する講習を行いました。台詞は「電車がまいります。白線の内側にお下がり下さい」というシンプルな駅員のアナウンス。三谷さんは、MC の博多華丸・大吉さんと鈴木アナウンサーにこの台詞を言ってもらいました。まず、定年間際の駅員と新人のアナウンスという異なる設定で演じ分けをさせ、気持ちから入ることの大切さを指導しました。(タイトル写真、下写真もどうぞ:注1)

その後、三谷さんは特定の言葉を強調する練習に移りました。まず「白線」を強調するように指示しました(白線もあれば黄色い線もある状況で白線を強調)。華丸さんは「白線の」を全体的に強調しましたが、三谷さんは「実は『の』を強調するのが、大事なんですよ」と教えてくれました。確かに、三谷さんが助詞の「の」だけを強調すると「白線」がしっかりと際立つのです。その後「内側」を強調する際には「に」を、そして「電車」を強調する時には「が」を強調することで、言葉のニュアンスが大きく変わることを示してくれました。助詞を軽く扱いがちだった私にとって、これは目からウロコの驚きでした。(下写真もどうぞ)

上岡龍太郎が操る「間」の魔術: 話に引き込む技法

もう一つの学びは、上岡龍太郎さんの YouTube 映像からでした。上岡さんは、一昨年に亡くなられた元漫才師であり名司会者です。立て板に水のような流暢な語り口と、理路整然とした内容で、時折毒舌を交えるユーモアが私のお気に入りでした。彼の「上岡節」は関西で広く知られています。

上岡さんは笑福亭鶴瓶さんに、しゃべりのコツを教えていました。「私が朝目覚めたとき、外にはすでに雪が降り積もっていた。ところが部屋の中は・・・」という文章を使い、息継ぎの位置と「間」の取り方を指導しました。通常は「、」と「。」で息継ぎをします。しかし、上岡さんは「『、』のところで息継ぎをして間を取るが、『。』の後は息継ぎをせず『積もっていたところが・・・』と繋げなさい」と教えました。「、」での間でリズムを作り「エッ、その後どうなるの?」と注意を引きつけ、「。」を繋げることで続きへの期待感を高めるという技法です。この「間」が聴衆を引き込む魔法であることを示してくれました。(下写真もどうぞ)

これらの教えは、話し方の奥深さを改めて教えてくれるものでした。とても勉強になり、今度の講演でも少し試してみたくなりました。多分、付け焼き刃は上手くいかないと思いますが・・・。

−−−−

注1:NHK番組「あさイチ(1/24放送分)」より

注2:YouTube「【上岡龍太郎】しゃべりのコツ」よりhttps://www.youtube.com/shorts/y3ZC4Umhq3U