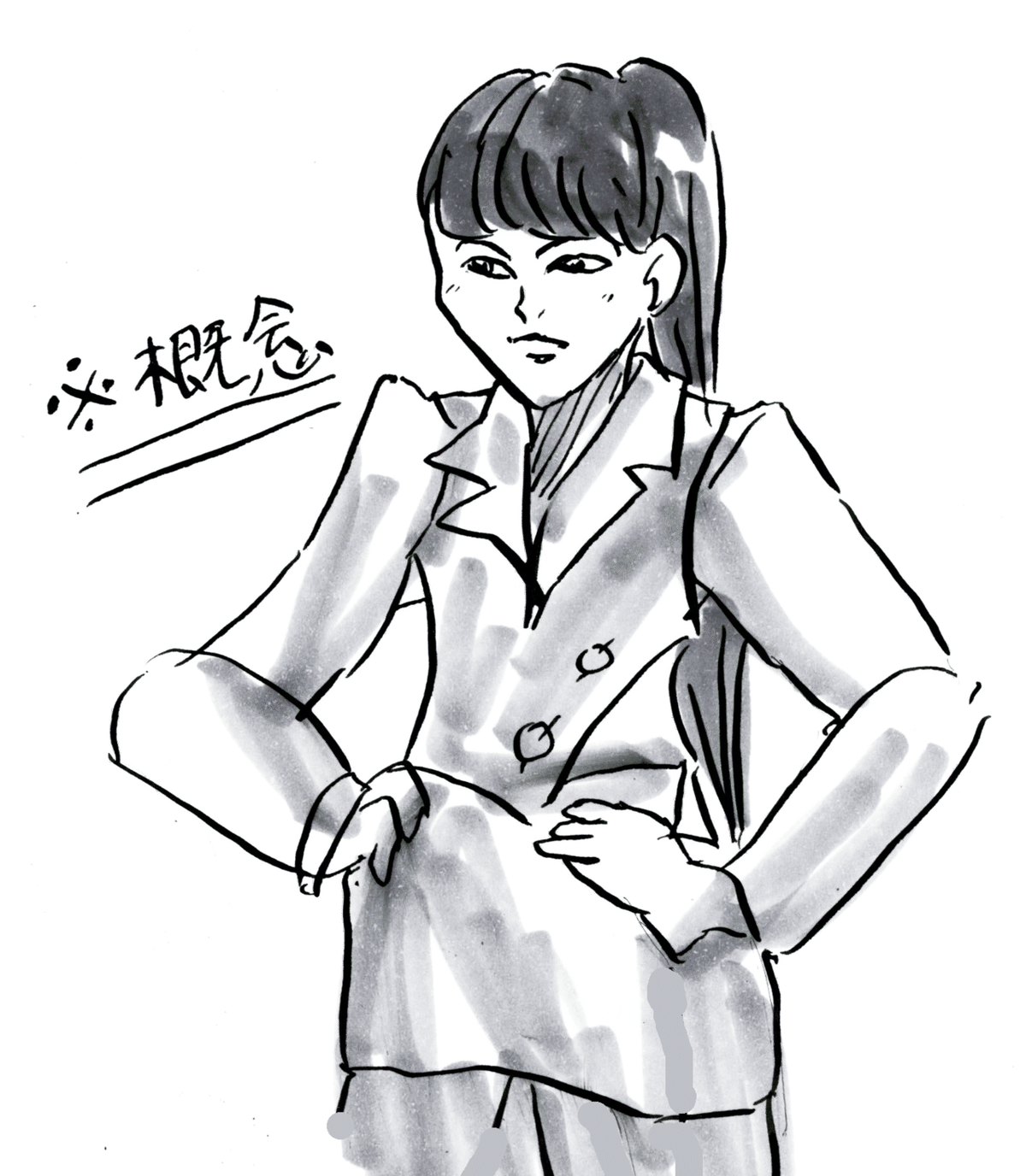

テディ・江角マキコ(概念)はドーナツである

ミスタードーナツが好きだった。

1990年代初頭のミスタードーナツは、ミスドという略称が似合わなかった。長いけどミスタードーナツと呼んだ。ドーナッツじゃなくてドーナツなんだという発見は、誰に言うこともなかった。

店内にはなんだか見たことがない感じのイラストレーションのポスターがあって、ポイントを貯めると貰える原田治グッズは普遍的なのにカッコよくてほとんど何にも知らない田舎の子供からしてもそういうのがレイアウトされている空間っていうのは精神的に豊かな感じがした。ポン・デ・リングはなかった。大型ショッピングモールに併設された持ち帰りが主体の店舗ではなくて広くて2階もあって、デザートなのかご飯なのかわからない感じの飲茶や見るだけでディズニー行った気になれるチュロスが食べられる店舗が好きだった。だいたい、メロンソーダとオールドファッションとなんだかよく分からない飲茶を注文した。ミスタードーナツのメロンソーダは幼児には片手で持ちきれない程大きな六角形のグラスで提供された。初めての時はそれがなんだか分からずに一番嫌いではない要素の集合体として注文をしたので、ひときわ濃い色のメロンソーダが分厚いグラス越しに煌々と光を放つのを見て衝撃を受けた。巨大なエメラルドにしか見えなかった。これが、お祭りの夜店で買ってもらったサイリウムよりもずっと強い光を放っている。放ち続けている。なるほど、永遠とはこれを言うのか。このエメラルドが5〜6年の人生の中で最も価値の高いものだと直感した。引きずり込まれないようにするだけで精一杯でいつまでもそこにいたかった。インターネットはまだない。飲茶の食事だかおやつだかわからない曖昧さは救いがあってうれしい。

ほとんどそれ以外。ミスタードーナツのメロンソーダ以外のものに色彩を感じるということがなかった。90年代の初頭。一面のグレー。今のところ生涯にわたって継続中の「失われた○○年」とかいう。20くらいからそれとなくカウントをやめてしまった決定的な日本敗走のスタートがその辺りで何かが欠けているということ、失望しているということ。当時の大人はもう一度バブルがくるのではないかとうっすら信じていた節がある。その失望が何らかの形で埋め合わせをされるまでの余白のつまらない無音のCMみたいな時間。そういう感じのムードだけは大人から察してはいたけど、生まれた時点で既にそうだったから生後3日目くらいにはなんだかもう遣る瀬なかった。土着風土の鬱病。寝かしつけようとして子守唄を歌ってくる大人がムカついてしょうがなかった。今思うと『自分で何とかする気はさらさら無く主体性も無いのっぺりとした失望に覆われた人間が目先の対応で歌ってくる今・ここにおける実在感が皆無の子守唄だけは絶対に許容できない』という著しい信念があった。言語が破片しかなかったから伝えられなかったが、伝えたとしても解決策がないから喋れなくて本当によかった。幼児期の私は、単に癇癪を起こしているように見えていたのでしょうか。それとももっと深刻な事態を引き起こしていたのか。母のこめかみには常に深いシワが刻まれていたような気がする。それは本当にごめんなさい。何一つ妥協ができなくて。

ドーナツが好きだ。

それも、一番特徴がないオールドファッションが好き。それは美しいから。誰にも侵されることがない実相を成しているから。実利、経済的利益というフィルターを通してようやくその外周を成す「小麦を高温で揚げたリング状のもの」についてをドーナツと呼び、値段を付け、販売するなどができているけど仮に値段をつけたところで、中央の空洞がドーナツの構成要素そのものであることを退けられることは決してない。

その気高さが好き。

誰にも定義できていないところが好き。

お前らは結局、欲望されることによってかろうじて資本主義社会の中に存在を許される経済動物の一部に過ぎないのだという現代における普遍的なプレッシャーを、ドーナツだけは退けている。私はドーナツへの痛烈な憧れを隠すことなくミスタードーナツでイート・インをした。

左手にこの世で最も強い輝きを放つエメラルド、右手にドーナツ。今「全て」がここにある。疑いなくそう感じた。

少し成長して小学生になった私はまた、「テディ」についてよく考えた。

「テディ」とは。

ここで言うテディとは、テディ・ベアの接頭語としての「テディ」である。

何を意味するのか。文脈から察するにそれは、

「愛されるべき」もしくは「愛されるための」

という意味合いであって

すなわちテディ・ベアとは

「愛される為に存在が成立しているところのクマ」

というニュアンスを纏っており、それは社会性に去勢されたドーナツに他ならない。

つまり他者の欲望がそのままくり抜かれた空洞、あるべき実体についてこうあろうと働きかける自我を持たないサーターアンダギー…

実際にはルーズベルト大統領(愛称テディ)が老いたクマを狙撃しなかったという逸話から生まれた記念品のようなグッズが一般化したものらしいけどそんなことはどうでもよかった。

どうでもよかったというか、やはり明らかにテディ・ベアが一般化する過程でそれに従って「テディ」という概念もまた生じてきているし、そういった偶然によって生じた概念があまりにも自然に人間の営みに寄り添う時、そこには何かしら人間というものを解明するための秘伝のタレがあるに違いないと考えたのだ。それで言うと「テディ」なんていうのは滅多にないむき出しの大ヒントの塊、そういう感じ。東京フレンドパークの最後ダーツのコーナーで観客が「パジェロ・パジェロ」と連呼するときのなぜか「景品を獲得する」という場面設定とは裏腹に、掛け声に極端に抑揚がなく人間性が剥奪されたメカニックの型番を読み上げるゾンビの集団になったような、変なことが起きている。それは世界のバグだろう。そういう脆弱性に注目していたらマトリックスみたいに世界のコードがむき出しになってくるんじゃないかという夢や希望が当時はあった。それは、社会というものに一貫した作為性はなく玉ねぎのような層の折り重なったレイヤーの集合体に過ぎないという気づきと共に失望へ変わった。しかしテディは存在より構造がむき出しになっているという意味で私の夢や希望の一端を担い続けていた。

そうして「テディ」の対立概念が何だろうかということを考えた時に「江角マキコ」という発想が生じた。

ここで言う「江角マキコ」とは、実在の元女優(現在は芸能界を引退)江角マキコではなく、概念としての「江角マキコ像」である。

よろこびます