気象 「大気、放射、オゾン」過去問 問1.5.10 12/4

第56回気象予報士試験一般

問1

気圧の平均的な高度分布は,地上(高度0m)で1000hPa,高度約5kmで500hPa,約10kmで250hPa, 約15km で125hPaというように,ほぼ一定の高度間隔ごとに一定の比率で減少している。このとき大気全体の質量の99.9%が含まれる地上からの平均的な高度として最も適切なものを,下記の①~⑤の中から1つ選べ。

① 約 24km

② 約 32km

③ 約 48km

④ 約 64km

⑤ 約 96km

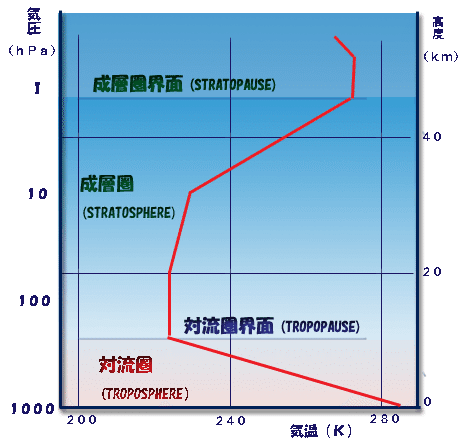

まず、大気構造は気象庁HPから、、

下の図は、気温の高度分布と大気層の区分の模式図を示します。

縦軸の気圧と高度の目盛から判るように、高度で15km毎に気圧は約10分の1になります。 ある高度の気圧はそれより上の大気の重さに比例するので、 大気のほぼ90%はこの15km以 下に存在することになります。

この問題はこの図を覚えておくだけで出来る。

1000hPaの99.9%というと1hPaより下である。

1hPaというと図から約50kmというのがわかるので、

答は⓷の48km。

他の大気構造

気象庁より

地球に降りそそぐ太陽エネルギーは、大気よりも地表面で吸収 される量がはるかに多い。このため、大気は地表面に近い層から 暖められ、上層と下層の大気の交換すなわち対流が起こります。 対流が活発で、上空ほど気温が低下する地上から高さ10~16kmまで の大気の層は、対流圏と呼ばれています。 雲や降水などの天気現象は対流圏で起こります。

対流圏より上では、上空に向かって気温の低下率が小さいか、 逆に気温が上昇するようになります。 このような気温分布の大気 では、対流が起こりにくく成層圏と呼ばれています。 また、成層圏と対流圏の境界を対流圏界面といいます。 成層圏ではオゾン濃度が高く、オゾンが紫外線を吸収して大気が 加熱されることが、成層圏形成の主因です。

地球大気の大規模な運動

地球に達する太陽エネルギーは、約半分を可視光線が、残りのほとんどを赤外線が占めています。

地球は、受け取った太陽エネルギーを赤外線として宇宙に放射します。 大気が受け取る正味の放射エネルギーは、低緯度で正で高緯度では負となり、 この放射の効果によって低緯度と高緯度の間に気温差が生じます。この気温差を解消するように、大規模な大気の運動が引き起こされます。 この運動は地球回転の影響を受けて、中緯度では西風となります。このうち、上層の特に風の強い部分をジェット気流といい、対流圏界面付近 で最大となっています。この西風により、中緯度の高・低気圧は西から東へ移動することが多いです。

第56回問5

地球大気の温室効果の原理について述べた次の文章の下線部(a)~(d)の正誤の組み合わせとして正しいものを,下記の①~⑤の中から1つ選べ。ただし,以下の条件が満たされているものと仮定する。

太陽放射は大気層を完全に透過する。

地表面は黒体で全ての放射を完全に吸収する。

大気は地表面からの黒体放射を完全に吸収する。

大気の温度は一様であり,大気および地表面は放射平衡状態にある。

地球に大気がないときの,地表面が受け取る太陽放射量と放射平衡状態にある地表面温度を絶対温度 T0 とする。図のように大気がある時には,大気上端の放射収支から,大気の上向の長波放射量は

(a)地表面が吸収する太陽放射量と等しい。

一方,地表面の放射収支から,太陽放射量と大気の下向き長波放射量の和は地表面からの黒体放射量と等しい。また,黒体放射量は絶対温度の

(b)4乗に比例する。

これらより,大気の温度は

(c)21/4 T0

となり,地表面温度は

(d) T0

となる。

という問題です。

これを解くには、、、

まず、基本知識として気象庁HPから探します。

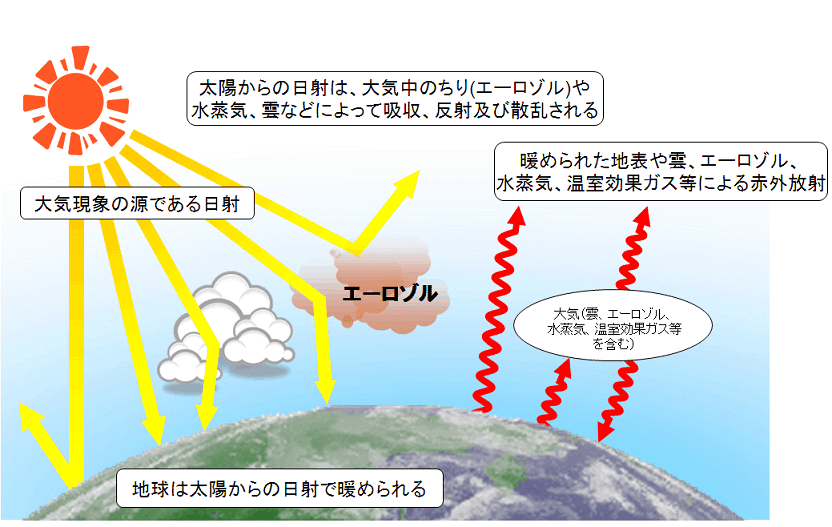

日射・赤外放射と気候変動の関係

日射とは地球が太陽から受け取るエネルギーであり、地球の大気現象を起こす源です。

太陽から地球大気に入射した日射の一部は、雲や大気中のごく小さなちり(エーロゾル)などによって宇宙空間に反射され、また、地表面に届いた日射の一部も雪・氷・砂漠などの地表面の明るい部分で反射され宇宙空間に戻ります。それ以外の日射は、地表面(陸面、海面、湖水面など)や大気に吸収され、地表面や大気を暖めます。

このようにして暖められた地表面や大気(雲、水蒸気、エーロゾル、温室効果ガス等を含む)からはその温度に応じた赤外線が放出(これを赤外放射という)されます。地球の大気にわずかに含まれる二酸化炭素やメタン等は、日射についてはそのほとんどを透過しますが、地表面から地球の外に向かう赤外放射(上向き赤外放射)については吸収し、再びあらゆる方向に赤外放射を放出しています。赤外放射の中には、地表面に向かうもの(下向き赤外放射)も含まれているため、これらのガスが存在しない場合に比べて地表面および大気の気温は高くなります。この仕組みを『温室効果』といい、温室効果を引き起こす二酸化炭素やメタン等のガスを『温室効果ガス』といいます。

大気中に含まれる温室効果ガスが増加すると、下向き赤外放射が増加します。一方、地表面に達する日射は、主に雲・水蒸気・オゾン・エーロゾルなどの量によって変わります。たとえば、1991年にフィリピンのピナトゥボ火山が噴火したときは、噴火によって成層圏にSO2ガスが注入され成層圏のエーロゾルが大幅に増加しました。この結果、エーロゾルによって成層圏が混濁したため、噴火後約2年間にわたって地表面に到達する日射が減少し、全球の平均気温が低下しました。

このように日射や赤外放射の変化は、長期的な気候変動の要因のひとつとなりますが、気候に関連する過程は様々であり複雑に関わり合っていて、気候への影響についてはまだ十分に解明されていません。つまり、気候変動の監視やメカニズムの解明、精度良い予測のためには日射や赤外放射の精密な観測がなくてはならないものなのです。

そして、

ステファン・ボルツマンの法則

⇨放射強度は黒体の絶対温度の4乗に比例するという法則のこと。

I:放射強度

σ(シグマ):ステファン・ボルツマン定数(5.67×10-8W/m2•K4)

T:絶対温度(K)

つまり、この問題では地表面絶対温度がT0

の時

太陽放射はσT0⁴

図を簡単に

太陽放射σT₀⁴をA

地表面からの黒体放射σTg⁴をB

大気の長波放射σTa⁴をC

として

問題の条件を見ると

大気上端の放射収支は

A=C

ゆえに

σT₀⁴= σTa⁴

地表面の熱収支は

A+C=B

σT₀⁴ + σTa⁴= σTg⁴

問題に戻ると、、

大気の上向の長波放射量は

(a)地表面が吸収する太陽放射量と等しいはずなので

(a)は正

また、ステファン・ボルツマンの法則より、黒体放射量は絶対温度の4乗に比例する ので

(b)も正

Ta (大気の温度)を T₀ で表すと、「Ta = T₀ 」になります。

だから

(c)は誤

また、Tg (地表面の温度)をT₀であらわすと

地表面の熱収支は

A+C=Bで

A=Cなので

B=2A

σTg⁴=2σT₀⁴

まずσを消す

Tg⁴=2T₀⁴

この式の4乗を消して式をわかりやすくする

まず、2という数字を4乗して2になる数字というのは

2=4√2と表す

√2というのは √2×√2=2なのですから

そして

Tg⁴はTg

T₀⁴はT₀

となる

で、地表面温度のTgは

Tg=4√2T₀

となる。

だから

(d) の「T₀」は

誤り。

つぎ、

第56回問10

成層圏のオゾンについて

成層圏のオゾンについて述べた次の文(a)~(d)の正誤の組み合わせとして正しいものを,下記の①~⑤の中から1つ選べ。

(a)高度 20km~ 60km における気温の経度平均が夏極に近いほど高温であるのは,オゾンの紫外線吸収に伴う加熱量がより多くなるからである。(b)オゾンは主として高緯度の成層圏で生成され,蓄積される。

(c)北半球の中高緯度のオゾン全量は,冬から春にかけた時期が他の時期よりも多い。

(d)南極では,極渦が弱い年ほど成層圏が低温になりやすく,オゾンホールが発達する傾向がある。

まず問題を解く前に、気象庁より成層圏についての基本を見る。

オゾン層とは

オゾンは酸素原子3個からなる気体です。

大気中のオゾンは低緯度で生成されたのち、成層圏下部における大気循環(子午面循環)、いわゆるブリューワー・ドブソン循環によって極域へ輸送されると考えられています、地球の気候の形成に大きく関わっています。

上空に存在するオゾンを地上に集めて0℃に換算すると約3ミリメートル程度の厚さにしかなりません。 このように少ない量のオゾンが有害な紫外線を防いでいます。

オゾンの生成・消滅

高度20kmより上空では、強い紫外線により酸素分子が分解して酸素原子となり(図2-①)、それがまわりの 別の酸素分子と結合してオゾンが生成されます(図2-②)。 一方でオゾンは酸素原子と反応して2つの酸素分子に変化し、消滅します(図2-③)。 自然界のオゾンはこの生成と消滅のバランスにより濃度が保たれています。

高度20kmより下では、オゾンの生成はほとんどありませんが、成層圏内の大気の流れによってオゾンが運ばれてきます。

オゾン量の平均的な世界分布

地表から大気上端までのオゾンの総量を「オゾン全量」とよび、単位はm atm-cm(ミリアトムセンチメートル)で表します。

オゾン量の平均的な世界分布として、衛星観測による年平均オゾン全量の累年平均値を図1に示します。全体的にみてオゾン全量は低緯度で少なく、南北両半球の中・高緯度で多い分布になっています。特にオホーツク海付近は世界的に最もオゾン全量が多い場所であり、日本上空はオゾン全量の南北の傾度が最も大きい地域にあたります。南半球高緯度では、南極オゾンホールが毎年出現しているため、オゾン全量が少ない地域となっています。

オゾン量の季節変化

オゾン全量の季節変動をみると(図2)、中高緯度では、冬季から春季(北半球の12月・1~5月。南半球の6~11月)にかけてオゾン全量が多くなっています。こうしたオゾン全量の緯度分布や季節変化は、以下のように説明されます。

成層圏のオゾンは、太陽紫外線による光化学反応で生成され、太陽の放射が強い低緯度上空の成層圏は、オゾンの主要な生成場所です。低緯度の成層圏で生成されたオゾンは、成層圏の大気の流れによって中高緯度に運ばれ下降します。オゾンを含む空気は下部成層圏で圧縮されるため、中高緯度の下部成層圏でオゾン量が多くなります。このような赤道域から中高緯度へのオゾンの輸送は冬季に最も活発となるため、中高緯度では冬季から春季にかけてオゾンが蓄積されてオゾン全量が多くなります。

オゾン量の高度分布

上空のオゾン量のほとんど(約9割)は高度10~50kmの成層圏に存在します。オゾン量の高度分布は、オゾンゾンデによる観測結果(オゾン分圧)を用いて把握できます。札幌、つくば、那覇と昭和基地(南極)におけるオゾン分圧高度分布の年間推移図をみると、各地点とも高度約10kmより上でオゾン分圧が高く、特に20~25km付近を中心に高いことがわかります。

また、標準偏差が大きいことは、オゾン量の年々変動が大きいことを示します。国内3地点のオゾン分圧標準偏差の季節変化をみると、冬季から早春(12~3月)にかけてオゾン分圧のピークとなる高度の近くで大きくなっています。これはこの時期の気象状況の年々変動の影響を大きく受けているためと考えられます。昭和基地ではオゾンホールの影響により9~11月ごろに高度16km付近を中心に顕著にオゾン分圧が低い領域がみられます。標準偏差もこの時期に大きくなっており、これは年ごとのオゾンホールの規模と分布の違いにより、昭和基地上空のオゾン量の変動が大きくなっているためと考えられます。

気象庁の基礎的な知識、「オゾンの世界分布と季節変化」から引用しました。

この基礎知識を読んで、もう一度「成層圏」の問題をみると。

(a)

高度 20km~ 60km における気温の経度平均が夏極に近いほど高温であるのは,オゾンの紫外線吸収に伴う加熱量がより多くなるからである。

(b)

オゾンは主として高緯度の成層圏で生成され,蓄積される。

(c)

北半球の中高緯度のオゾン全量は,冬から春にかけた時期が他の時期よりも多い。

(d)

南極では,極渦が弱い年ほど成層圏が低温になりやすく,オゾンホールが発達する傾向がある。

答え

(a)の問題

オゾンは紫外線を吸収による加熱なので紫外線の強い低緯度の方が加熱量が大きくなるので

正

(b)は、

オゾンは酸素分子と紫外線で生成されるので

誤

(c)は、

オゾンは低緯度で生成され、成層圏下部の大気の流れで高緯度へ運ばれる。また成層圏大気のブリュワードーブソン循環で夏極から冬極へ集まる。ゆえに冬から春にかけた時期が多い。

正

(d)の問題、オゾンホール発生の仕組みは

南極は南半球に大陸など少なく極渦ができやすい。

⇨極渦ができると極渦の中は非常に低温になる。

⇨低温になると、低温になったことで、通常なら雲が発生しない成層圏に「極域成層圏雲」が発生する。

⇨雲粒子の表面で化学反応が起き、塩素ガスが蓄積される。

⇨春、太陽光により塩素ガスから活性塩素原子に変化し、オゾン層の破壊が進行。

このようにオゾンホールは発生しやすいが、それは極渦がい年ですから

(d)は誤

気象の試験ですから当然大気の問題が多い。

計算問題はまだまだ苦手です。

気象庁 | 天気分布予報・地域時系列予報 (jma.go.jp)

気象庁 | ナウキャスト(雨雲の動き・雷・竜巻) (jma.go.jp)

おはようございます。

いかがですか?

ゆっくり眠れましたか?

またサッカーの試合が近づくと大変になってきますから体調に気をつけて下さい。

こちらはもうすぐ雨が降るようでのです。

今日もいい日にしましょう。

good time!