気象一般過去問 「雲とエマグラム」に関して 問2 12/12

第56回気象予報士一般過去問

問2

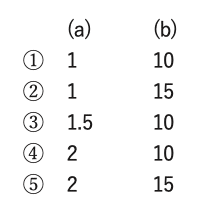

湿潤大気中で空気塊を持ち上げたときの気温等の変化いついて述べた文章の空欄(a),(b)に入る数値の組み合わせとして最も適切なものを,下記の①~⑤の中から1つ選べ。ただし,乾燥断熱減率は10℃/km,湿潤断熱減率は5℃/kmとする。

地上(高度 0km )で気温が25℃,高度 3km で気温が 5℃ の大気中において,周囲の空気と混ぜ合わせずに断熱的に地上から上昇した空気塊の自由対流高度が 3km となった。

このとき,持ち上げ凝結高度は(a)km,そこでの空気塊の温度は(b)℃となる。

まず、エマグラムとは

エマグラムの見方

図1のように上空の気温や露点温度と気圧の関係を示したグラフをエマグラムといいます。横軸は気温、縦軸は気圧であり、図の上へ行くほど(気圧が低いほど)高度が高くなります。

エマグラムには大気の安定度を評価する際に目安となる乾燥断熱線、湿潤断熱線、等混合比線というガイド線が予め引かれています。乾燥断熱線は乾燥した空気の、また湿潤断熱線は水蒸気で飽和した空気塊の温度と気圧の関係を示したもので、等混合比線は空気に含まれる水蒸気の重さと水蒸気を除いた空気の重さの比が等しい点を結んだ線です。これらの線と実際に観測されたデータをプロットしたものとを比べることにより、大気の状態が安定かどうかを調べることができます。

図1の赤の細線で示した乾燥断熱線は、観測地点の地表付近の空気を仮想的に持ち上げたときの温度変化を表したもので、これを観測値(赤の太線)と比べることにより、 大気の安定度を評価することができます。

地表での気温の観測値を通る赤の細線で示した空気と赤の太線①で示した空気を同じ高さで比べたとき、赤の太線①で示した観測値の方が高い気温を示していることがわかります。 これは、何らかの要因で上昇気流が発生して地表付近の空気が持ち上げられたとき、持ち上げた空気の気温の方が低いことを意味しています。 周囲よりも冷たい(密度が高い)空気は重いので、上昇流が発達することはありません。このような状況を、「大気の状態は安定である」といいます。

エマグラム上での安定性の評価は図2で示されます。観測値が赤線の乾燥断熱線よりも下側にある(持ち上げられた空気塊が周囲よりも暖かい)ときには 空気塊はさらに浮力を得て上昇流が発達します。これを「大気は不安定である」といい、このような場所では積乱雲などの激しい降水を伴う現象が発生しやすくなります。 一方、空気塊が湿っている場合は、大気の安定性は湿潤断熱線との関係になります。空気が乾いているときに比べて、空気が湿っていると大気の状態は不安定になりやすくなります。

これを、もう少し簡単に表せてあるものが、、

気象予報士の勉強を始めたとき、このエマグラムはさっぱりわからずでした。

言葉が分からす、読んでも意味もなんもさっぱりわからずでした。

エマグラムというのは実際にラジオゾンデという観測気球で上空の大気の状態(気温、湿度、風向、風速)を調べた値を表にプロットして状態をわかりやすく見るためのグラフです。

エマグラムをみると雲のでき方もわかります。

エマグラムは横軸が温度で縦軸が気圧の表に乾燥断熱線、湿潤断熱線、等飽和混合比線という線が引いてあります。

この乾燥断熱線や湿潤断熱線というのは大気状態を調べるための仮想空気と考えるとわかりやすい。ほかの大気とかかわりなく(断熱)上空に上がるようなものです。

簡単に言うと

乾燥断熱線は空気が霧にもなれない乾燥した空気を上空に持ち上げる線。

湿潤断熱線は霧や雲になっている空気を上空に持ち上げる線。

等飽和混合比線とは同じ水蒸気割合が続く線。

で、もう一度問題を見ると、、

問2

湿潤大気中で空気塊を持ち上げたときの気温等の変化いついて述べた文章の空欄(a),(b)に入る数値の組み合わせとして最も適切なものを,下記の①~⑤の中から1つ選べ。ただし,乾燥断熱減率は10℃/km,湿潤断熱減率は5℃/kmとする。

地上(高度 0km )で気温が25℃,高度 3km で気温が 5℃ の大気中において,周囲の空気と混ぜ合わせずに断熱的に地上から上昇した空気塊の自由対流高度が 3km となった。

このとき,持ち上げ凝結高度は(a)km,そこでの空気塊の温度は(b)℃となる。

さて、これを手書きで書いてみる

高度を1kmごとにして気温を5℃ごとのグラフをつくり、5℃で自由対流高度の点を書く。

下のように乾燥断熱線を10℃/km減で引く。

この乾燥断熱線ラインと自由対流高度の点を結びつけることのできる5℃/km減の湿潤断熱線を探すとすぐ持ち上げ凝結高度がわかる。

このようになり

(a)は1km

(b)は15℃

で、答は➁

この解き方は適当すぎるかもしれませんが試験では、ありだと思います。

このエマグラムと雲の関係が色と形で気象予報士!さんに載っていました。

持ち上げ凝結高度は雲ができはじめる高度で、

自由対流高度はもくもく雲がわき上がっていくイメージです。

雲頂高度は、その上空はもう乾燥してきて雲が消えていく高さです。

気象庁 | 天気分布予報・地域時系列予報 (jma.go.jp)

気象庁|航空気象情報 (jma.go.jp)

気象庁|航空気象情報|全国航空気象解説報(飛行場) (jma.go.jp)

こんな航空気象情報読めるようになる舞ちゃんはすごいですね。

おはようございます。

よく眠れましたか?

こちらの朝は特に寒いです。

そちらはいかがですか?

なんか年末が見えてきた感じですが、、、

今日もいい日にしましょう。

good time!