竹職人になりたくて #22 鉄鉢盛り籠 その1

ずっと編組(へんそ)をしていたので久しぶりに包丁を握ると手が痛くなりますね。痛いといっても、激痛というわけではなくて、かるーい鈍痛といった感じです。朝お湯で筋肉ほぐす日々が続いています。

DAY いくつだったっけ、、、汗

この日付カウント、なんかわからなくなってきたのでやめよっと。

まぁそんな細かいことはワカチコして、第二課題が始まりました!第二課題は鉄鉢(てっぱち)盛り籠になります。周りは輪弧(りんこ)編みという編み方で、底の部分は桝網代(ますあじろ)編みという編み方で作っていきます。

六つ目同様、最初のうちはひたすら材料取りになります。かなりハードです。六つ目の頃より厳しいスケジュールで作業が求められます・・・。

ということで、今回必要な材料はこんな感じです!

| | 長さ(mm) | 幅(mm) | 厚さ(mm) | 数(本) |

| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |

| 編みひご | 520 | 2.5 | 0.55 | 80 |

| 底網代ひご | 200〜250 | 7.0 | 0.6 | 46 |

| 張り胴輪 | 705+90 | 13.0 | 2.5 | 1 |

| 力竹 | 185 | 14.0 | 2.5 | 3 |例のごとくこんな書き方ですみません。いつか綺麗にやり直します。

ということで、毎度恒例の材料作りです。

今回の編みひごの材料です。これを切り刻んで料理いたします。

荒割りでこんな感じです。ここからいろいろ工程を処理するとこんな感じになります。これで1つ分です。

そして1つ分のひごはこんな感じになります。

めっちゃワープしましたね。このひごを使って今回作る鉄鉢の外側の部分を作ります。今回の編み方は輪弧編みになります。この輪弧編み、結構難しいです。

まず輪弧立てという道具が必要です。

こんな感じの道具になります。自作です。下はゴムです。これを使って輪弧編みを作っていきます。

さすがにいきなり本番のひごを使うのはしんどいので、練習用のひごを数本さした状態がこちら。

この輪弧立てがないと地獄です。作ってよかった。

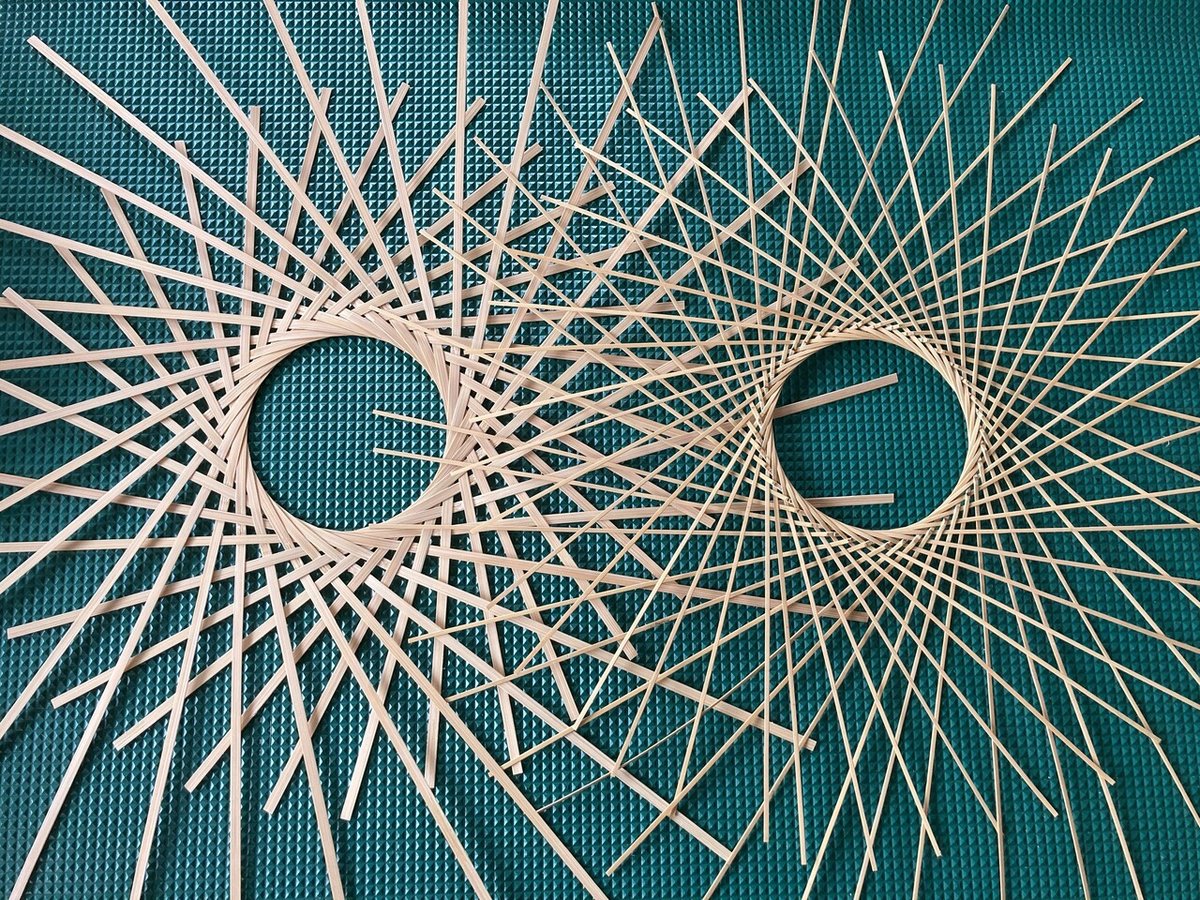

これをずっとぐるぐるしていくとこうなります。

このままだと螺旋になってしまいますよね。

終わり方としては最後に差し込んだひごを輪弧立ての所に差し込むのです。それをわかりやすくするための輪弧立てでもあります。

そっとさして輪弧立てを抜きます。スカスカやん!って思ってますよね。大丈夫ですよ、ちゃんと綺麗にします。

こんな感じになるまで頑張ってください。

じゃーん。なかなか綺麗ですよね。

今回の鉄鉢ではこの輪弧編みを2枚使います。2枚合わせて、その間に網代のシートを挟んで底を作ります。

さて、合体の方法も練習用のひごでお見せしますね。まず先ほど作ったものと、同じように染色したひごでつくったものを用意します。

色が付いていると綺麗ですね。これを重ねます。

本来はこの間に網代のシートを入れるのですが、ここでは省略します。重ねるときは少しずらしてくださいね。

これを絡めあって合体させます。白と赤をペアになるように合体させます。考え方としては白が出ている所から赤を出す感じです。これをペア作りとよんでいます。

すでに混乱しそうですね。これだけだと固定されていないので、せっかくペアにしたのをまた分解します。絡めながら分解します。これをペア分けとよんでいます。

じゃーん。これが地獄の輪弧合わせと言います。いやー目がチカチカしますね。このひごは横幅が6mmなのですが、本番のひごは 2.5mmなのでかなり細かいです。どれだけ細かいかというよこんなに細かいです。

左が練習用で右が本番ひごです。練習用のひごは29本使っていますが、本番用のひごは40本です。練習用で余裕じゃん!と思っていたのですが、完全になめていました。かなりハードです。

ということで、この後の地獄はまた後ほど。