小6の英語教科書に目をとおしてみたら(5)

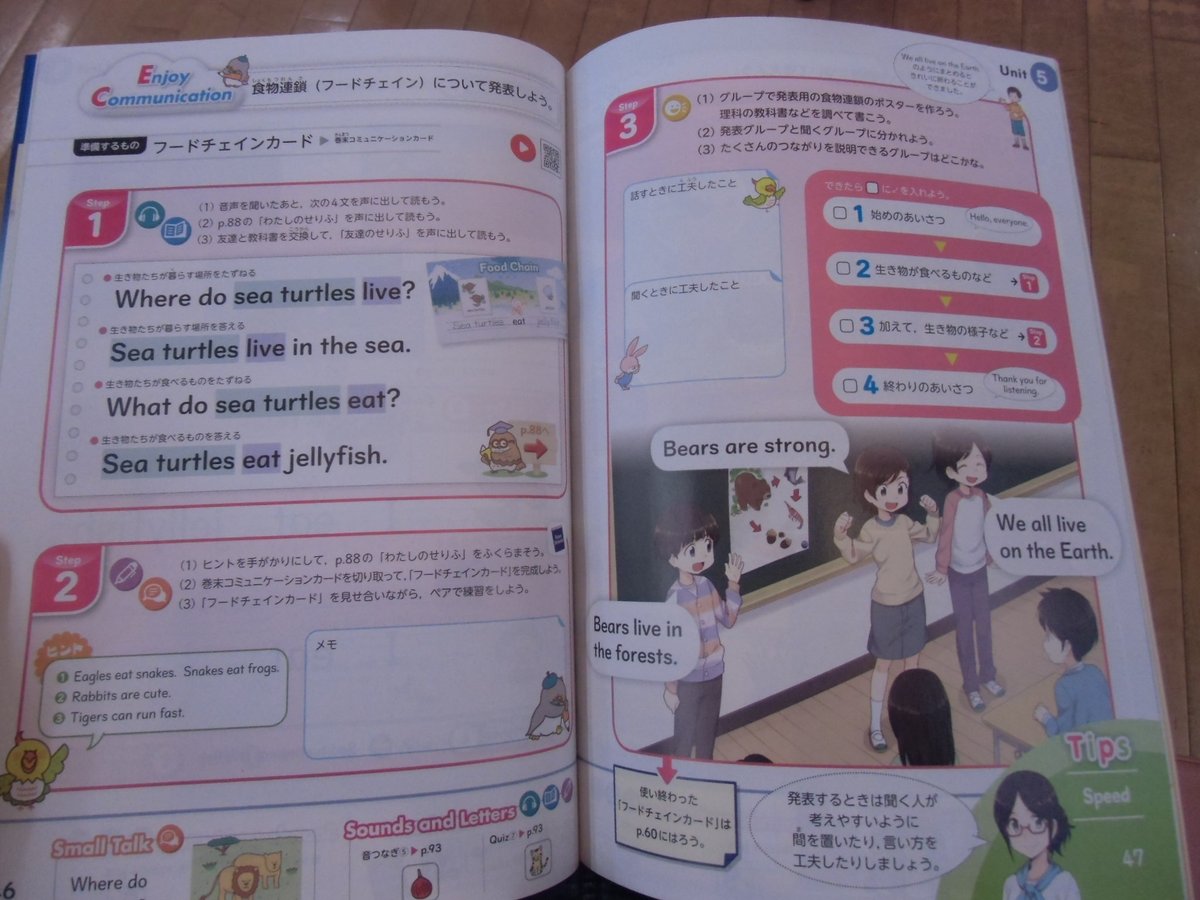

その4からの続きです。今回取り上げるのは Unit 5 。

うううまたわけのわからない入り方です。

ページをめくると

じぇりーふぃっしゅとかたーとるとかぺんぎんとか、海洋生物が仰山出てくるの、なんでだろうと思って、この教科書会社による授業スケジュール表に目を通してみて、何か見えてきた気がしないでもないです。

この教科書、とりわけ小6篇はほかの教科との絡みをいちいちアピールしているのですね。単元が進むにつれて関連教科が増えていって、この Unit 5 ではとうとう理科と絡んできます。

「学習活動」の欄で、なんだかいろいろかっこいいこといってます。

ああここもそう。

だんだんばかばかしくなってきました。以下のページも、英語の授業ではなく実は理科(というか地球環境の学習)ごっこなのですね。

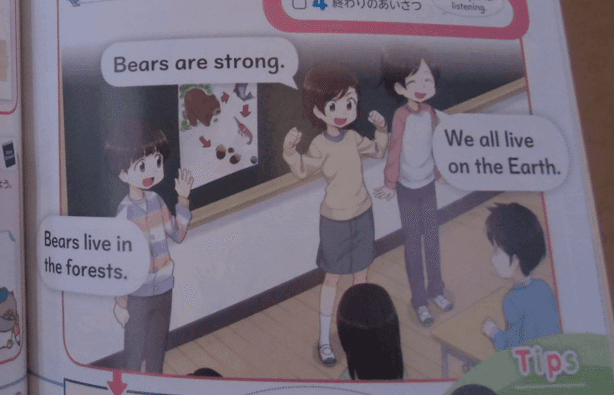

「くまつよいあるよ」「くま、もりに生きているあるよ」「われわれみなちきゅう生きてるあるよ」だって。⇩

せんせ、こんな授業ごっこに虚しくなりません?

ちなみに文部科学省による「学習指導要綱」にはここまでやれという指示は見当たりません。この教科書の営業さんチームからの強い要望で、こういう風にいろんな教科のまぜこぜな英語教科書が編纂されたのではないか、と想像します。「そういうの入れないと教科書採択競争で勝ち残れません」みたいな要望が、営業チームから編纂チーム(教育界の偉い先生たち勢ぞろい)に強くあがってきていたのかなって。

社会科と理科のまぜこぜですねここも。

ばかばかしくなってきました。この教科書、どうも背骨が見えてこないので不思議でしたが、単元が進むにつれて他教科の混ぜ合わせ濃度が濃くなっていくよう作られていて、そこに語学学習的な意図はどうやらないのですね。

ばかばかしくなってきました。

ちなみに次の Unit 6 ではさらに家庭科が混ぜ合わさってきます。続く!