小6の英語教科書に目をとおしてみたら(3)

その2からの続きです。今回取り上げるのは Unit 3 。

この単元を分析していく前に、前回の分析にあたって触れなかった(というか投稿後に気づいた)ことを少し語ってみます。

この教科書の出版元の公式サイトには、教師用に年間指導計画作成資料なる年間スケジュール表がアップされていて、小6英語教科書についてもそういうのが用意されています。

Unit 2 を前回分析するうちに「こんな課題、生徒たちにはとてもこなせないのでは」と首をひねってしまうような課題があって首をひねってしまったのことは前回述べた通りです。私が何か見落としているのだろうと考えてこの年間授業スケジュール表に謎解きの鍵を探しました。

結論をいうと、やはりくだんの課題は生徒さんにはハードルが高すぎます。教師のアシストがあったとしても、です。

単元ごとに目標が掲げられています。ここが前回分析した Unit 2 の目標。

自分のことを伝え,相手のことをよく知るために,世界の子供たちや自分たちの日常生活などについて,短い話を聞いてその概要が分かったり,伝え合ったり,話したりすることができる。

それは社会科ごっこや節子、語学やあらへん!!!

英語の教科書なのに社会科ごっこするのは日本の英語教科書の伝統芸。これやらないと教科書採択競争で他社に置いていかれてしまうのでしょうか、どの社もそういうの盛り込んできます。

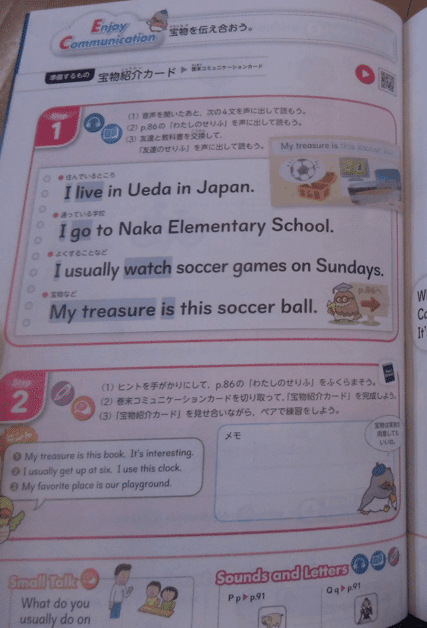

以下のページ上半分にある例文を理解させるだけでも実際にはかなりハードルが高いと思います。そこにさら

皆さん各自で作文してみましょうと迫ってくるのです。⇩

副教材である「Picture Dictionary」を併用すればできるのかなと思ってそれにも目を通しましたが…できましぇーん!!!

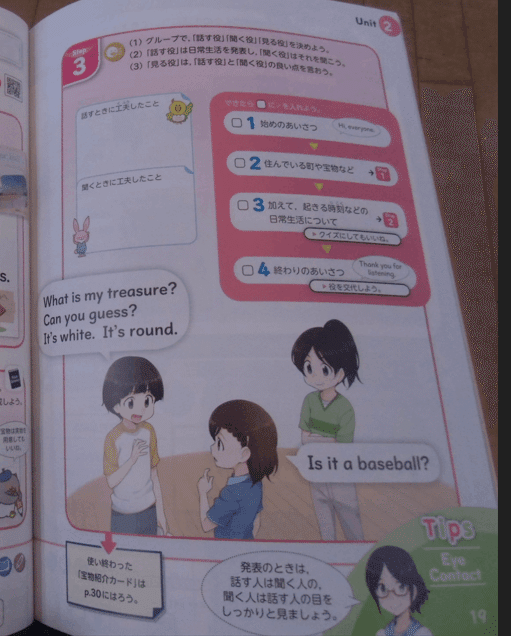

各単元にこういうのがあって、授業で実際にこういうのやらせているんだと思いこんでいましたが、

これ「二重のおしばい」なのですね。生徒たちには英会話「ごっこ」をさせて体でつかんでいくようにする…というのは建前で、本当は "子どもたちは小6段階でもうここまで話せるようになるんですよ" と世間さまにアピールするための「ごっこ」。

まさに「二重のおしばい」。

おそらく実際の授業ではこのレベルのものはなされていないし、一部のエリート校を除けば実行不能とみます。

現場の先生方に訊いてみたいですね。皆さんきっと苦笑いしながら「そうともいえますね」とおっしゃる気がします。

以上、前回論じきれなかったものを語ったところで今回の Unit 3 を見ていきます。

れっつごーとぅーいたりーだって。

この教科書、音声重視のごっこ重視なので「Let's go to Italy.」が読める生徒あまりいない気がします。

そして今回も社会科ごっこがさく裂です。そこにさらに「ここまで話せるようになってます」アピール用のごっこが重なるわけだから、もはや二重ならぬ三重のごっこですね。

左ページの上半分を見てみましょう。

どちらも聴き取りクイズ。「いたりー」とか「きゃねいでぃあ」とか「ちゃいな」とかの国名が聞き取れて、「ぴっざ」とか「ぐれーとうぉーる」とかが聞き取れて、「でりしゃす」とか「びゅーてぃふる」とかについてはスペルわかんなくても絵から推察させるようです。「ぴっざいずでりしゃす」と音声再生されれば、ピザの話題なんだから何か食べているイラストを正解に選べばいいんだなという風に。

こういうところはこの教科書、毎回とても巧いです。

しかしながらこれはいけませんいけません。

「どうしてイタリアなんかが好きなの?変なの」「ピザなら食べていいよ」

どういう対話なんでしょうね。

それにこのレベルの対話ごっこでも生徒さんにはきつい気がします。小学校では英文法は教えないことになっているので、そういう理論的背景なしで台詞を(たとえ空欄にはめ込んでいく系のものであっても)音声出力させるのはかなりしんどいのではないでしょうか。

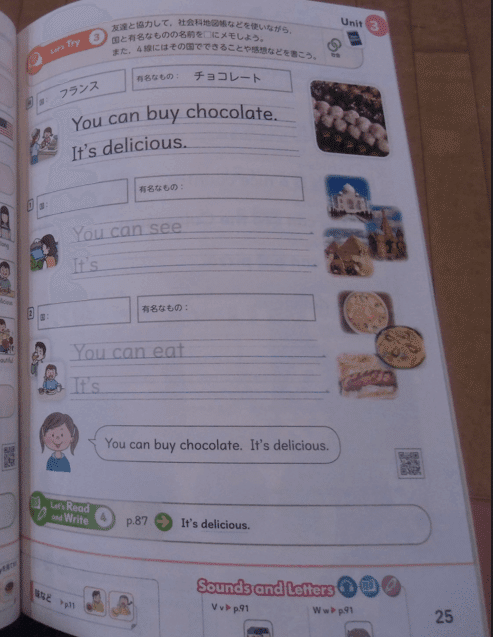

右ページ。

ここでも社会科ごっこですか。

この例文は(´;ω;`)

「チョコレートなら買ってよろしい。おいしいから」と聞こえます。

とにかくなんでもかんでも「can」で押し通すの勘弁してほしいですね。

旅行代理店ごっこさせるようです。

左ページの例文、うわーもはや犯罪レベルの代物です。

「いたりーはええ国です」 そうなんでしょうけど、英語でそういうとまるで「ほかはよくない国がいくつもあるけれどイタリーはそんなことないよ」と聞こえかねないです。「あそこにコロシアムが見えますね」「ピザなら齧ってよろしい」「おいしい」 うううなんなんでしょうこの文例!

この子たち旅行代理店ごっこをさせられています。

よくわからない漫才。「あれがエッフェル塔」「この塔を御存知か」ってあなた、エッフェル塔の見える場所まで連れていって「ゆーきゃんしーじえっふぇるたわー」(ほらあれがエッフェル塔)ならいいけれど、これは写真を見せながらの語りですので少々不自然ではないでしょうか。

絶対だめってことはないけれどこの後に「どぅーゆーのーでぃすたわー?」(この塔をご存じ?)と続くわけだからこの場合はアウトですね。「ゆーきゃんしーじえっふぇるたわー」は紹介される側がすでにエッフェル塔がどういうものなのか事前にわかっている前提での語りかけです。そこに「どぅーゆーのーでぃすたわー?」(この塔をご存じ?)とくるとなると、この振りは振りとして機能しないと思うのですが。

旅行代理店ごっこの文例を生徒たちが自力で作り上げて、黒板の前にこういう風にごっこさせて、社会科も兼ねてますよとごっこさせて、まともな英会話のごっこさせる教師…いったい誰に向かってのごっこなんでしょうね。

社会科コーナー、今回もさく裂です。

「外国の人にメッセージを伝えよう」だそうです。ああこれもごっこ。

以下は Unit 3 最後のページ。

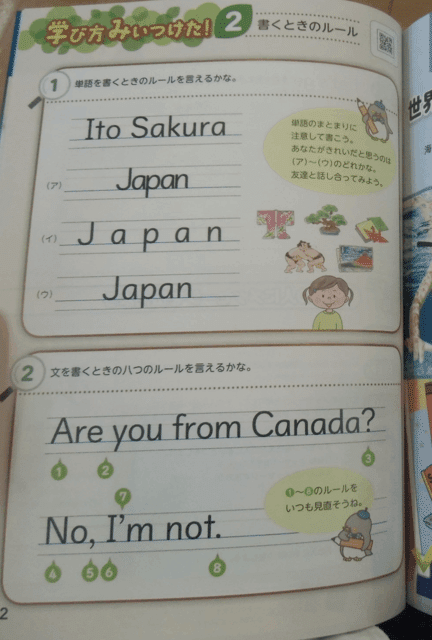

書く練習はこの教科書はあまり重要視していなくて、ごっこに力を入れています。

英文の聴き取りをさせるにあたって絵を巧みに織り込んで生徒に推察させつつ、冠詞とかの面倒な話は迂回するという巧い技を巧く使っている点については高く評価するけれど、そこに変な社会科ごっこやプレゼンごっこを盛り込んでくるせいで、せっかくの巧さが活かされない、それどころか自滅していっているなと「New Horizon」をここまで分析してみて感じています。

他社のものとの比較検証も後でやらないといけないようですね。

その4に続く