「夜明けのすべて」〜割れない鏡に注ぐ柔らかな光

年末から正月に得られた数日の空白のような時間、無性に観返したくなる映画があった。幸いな事に配信が始まっていて、2024年に最も感銘を受けたこの映画と共に、2025年を迎える事が出来た。

「夜明けのすべて」。

三宅唱監督による本作品には、「人間」が映っている。

映画では、役を誰かが演じる。その誰かは、人間ではなくAIの作ったアニメやCGであってもいい、面白ければ。

たとえばここで触れたように、作品が面白かったりつまらなかったりするのは、役柄や設定とそれを物語る演出に多くを負っている。

僕たちはこの現実の方も、しばしば物語の出来事のようにとらえてしまう。もちろんそれは間違いだと分かっている。キャラ設定が上手くいってないからといって、人間が生きてゆくのを排除する事は出来ない。

しかし、社会はどうだろうか。仕事や役割という自分のキャラ設定の上手くいかない人を、説得力が無いと切り捨ててはいないだろうか。

当たり前だけれど、「人間」は、与えられた役ではない。本作品、「夜明けのすべて」は、社会、すなわち他の人間たちが自分に与えた役柄と、うまく折り合えなくなってしまった者たちの物語だ。

社会の中では普通の顔をして生きている人が、弱かったり、悩んでいたり、そのせいで他に当たり散らしてしまったり、なんて事は、誰にでもあって、だから自分の顔を鏡で見せられるような気分になる。

役を受け入れられず設定(物語)を次々と破綻させていく「人間」を描く事は、映画という表現形態が、鏡で自分の顔を覗き込む事になりかねない。

そんな事をしたら、「鏡は割れてしまう」かもしれないと、或る高明な映画(文芸)評論家は言った。

けれど、それをやった映画作家を、過去に少なくとも1人知っている。

ジョン・カサヴェテス、「オープニング・ナイト」や「ラヴ・ストリームス」を初めて観た二十歳前後の頃、言いようのない驚きをおぼえた。

エンタメの枠組みをはるかに超えて、何かとんでもないものを見せられた気がした。

同時に、こんな事が起こっていいのだろうか、という気分にもなった。

あれは、奇蹟みたいな出来事だったのではないだろうか、と思っていた。

長い年月が流れ、本作品「夜明けのすべて」を観た時、真っ先にカサヴェテスの名を思い浮かべた。

上白石萌音が演じる藤沢美紗は、月に1回のペースで訪れるPMS(月経前症候群)の影響でイライラすることが多く、症状はしばしば自制不可能な言動として表に現れる。

彼女は普通の(ように見える)状態から、豹変するのであるが、その様子は仔細に画面に捉えられている。俳優の力量に驚くのはもちろんだが、いったいどうやって、演出家が、演者に、演技を付けたのかと思う。

あからさまな狂気であれば、そのように観客が納得するように型は付けられる(だろう)。しかし病として、一般の女性にも現れ得るものとして、生理的にデリケートな症状を描くのは・・・・

カサヴェテスは、ジーナ(ローランズ)とプライベートでも夫婦だったから、彼は彼女を描き切るためならば、自宅を抵当に入れても映画を作ると固く心に誓っていたと、監督本人のインタビューを読んでも、なんとなく頷ける。

(カサヴェテス監督のよく知っている女優の)眉間の皺一つ、手の僅かな震えで、あ、今だ、とカメラを回したのだろう、と。

三宅唱という監督は、先ずおそろしく映画的に目が良くて、さらに映画的動体視力もずば抜けているのだと、前作「ケイコ 目を澄ませて」から受けていた印象がさらに強まった。

滅多に姿を見せない野性の小動物を映像に捉えるように、「今」を待った、のではないかというのが、僕の勝手な想像である。

「映画を作る際に心がけるのは、知ったフリをしない事」(三宅監督談)と語っているように、知識や情報として病を理解したつもりで演技指導したりはせず、世界に怯えきった臆病な獣がおそるおそる姿を現すのを、動かず騒がず、ひたすら待ったのではないだろうか。

だから、三宅唱の描く世界は、柔らかな、やさしい光に満ちているのかもしれない。

彼女と、パニック障害をもつ山添孝俊(松村北斗)は、栗田科学という、学習教材を扱う小さな会社で席を隣に働いている。

彼もまた、社会が強いる過酷な競争の中で与えられた役割を全う出来なくなった者だが、その事を自分で認められず、復帰を模索している。

(監督は)PMSやパニック障害について多くを調べた上で、彼に関しては症状が表に出るのをなるべく隠そうとする者として描いた。

彼(松村北斗)が主にキラキラしたアイドルとして活動しているとは信じられないほど、抑制の効いた、だからこそリアリティのある演技だった。

この栗田科学は、社長(光石研)と、その自殺した弟が経営していた会社であり、山添を栗田科学に紹介したのは、遺族の会のメンバーでもある山添のかつての上司だった。

心と身体のバランスが取れない2人を支える人々こそ、死がこの現実から離れた場所ではなく、背中合わせに存在する事を知る者であり、彼らが本当に役割から去ってしまう前に、どうにかしてこの世界での役を与え続けようとする者たちに見える。

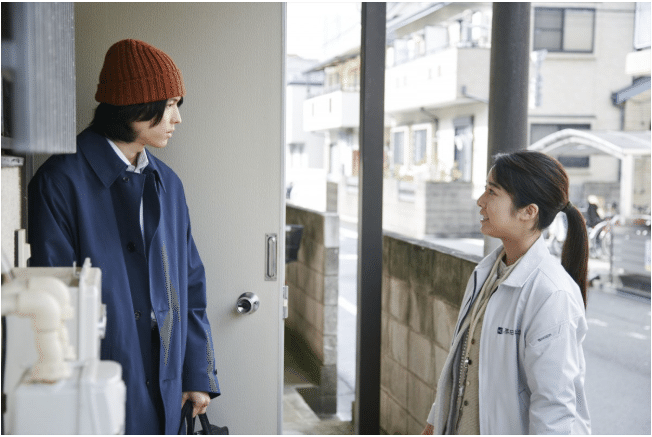

山添が社内でパニック障害の発作を起こした時、美紗は直ぐ彼の自宅へ向かい、お節介なまでに彼の世話を焼く。その時、彼女は山添と真正面から向き合う。あとは大抵、2人は並んで、世界に注ぐ柔らかな光を浴びている。

(PMSを発症した自分は)もしかしたら、山添を救えなくてもなにか助けることは出来るかもしれない。

その役割に関しては、彼女は混乱する気配すら見せなかった。

2人の関係は恋愛にはならず、性的に触れ合うこともない。

これは自殺した親友の恋人から、「あなたは私に向き合い過ぎる」という意味の事を言われ、彼女を狂気(当時それは人里離れた場所で療養されるものだった)から救い出そうとして(性的にも触れ合い)、叶わなかった小説(映画)「ノルウェイの森」とは対照的だ。

遠くに隔離された「狂気」を、一般人の目から見るという残酷な視点と、隣の者がいつそうなってもおかしくない「病気」を、お互いに見つめ合ったりはせずに助け合ってゆくという違い、過去に支配的だった物語を乗り越えてゆこうとする普遍的無意識みたいなものを、そこに感じた。

死者(社長の弟)が残したカセットテープから、言葉(メッセージ)を受け取り、栗田科学が開催する移動プラネタリウムで、宇宙のなりたちについてナレーションしながら、「夜明け前が最も暗い」とその言葉に触れると、それぞれの夜明けへ向けて、2人は旅立ってゆく。

プラネタリウムと言えば、ニコラス・レイ監督がジェームズ・ディーン主演で撮った映画、「理由なき反抗」が思い出される。

周囲の若者や両親との諍いに常に身を置きながら、J・ディーンが彼を慕う友と宇宙の話ばかりしていたのは、映画が創世の瞬間から光と共にある事、そしてもしかしたら、そこに一つの宇宙さえ内包してしまうほどの可能性を、映画がもっている事を示唆しているように思える。

「映画にできることはたくさんある」 と三宅監督が語っているように、その可能性を信じ切っていなければ、「夜明けのすべて」のような作品が生まれる事は無かっただろう。

役ではなく人間で人間を描いたら、「鏡は割れてしまう」かもしれないと、高明な映画(文芸)評論家は言った後、「だが割れない」と続けた。可能性の果てで、限界に触れ、さらにそれを押し広げようとするモーションの中に際立つものがある。

派手な出来事も起こらず、これというクライマックスもなく、声高な主張が聞こえてもこないけれど、もう何も見たくもないし聞きたくもないような暗い場所に光を届けてくれるのは、鏡を見ているみたいに僕たちにそっくりな物語かもしれない。