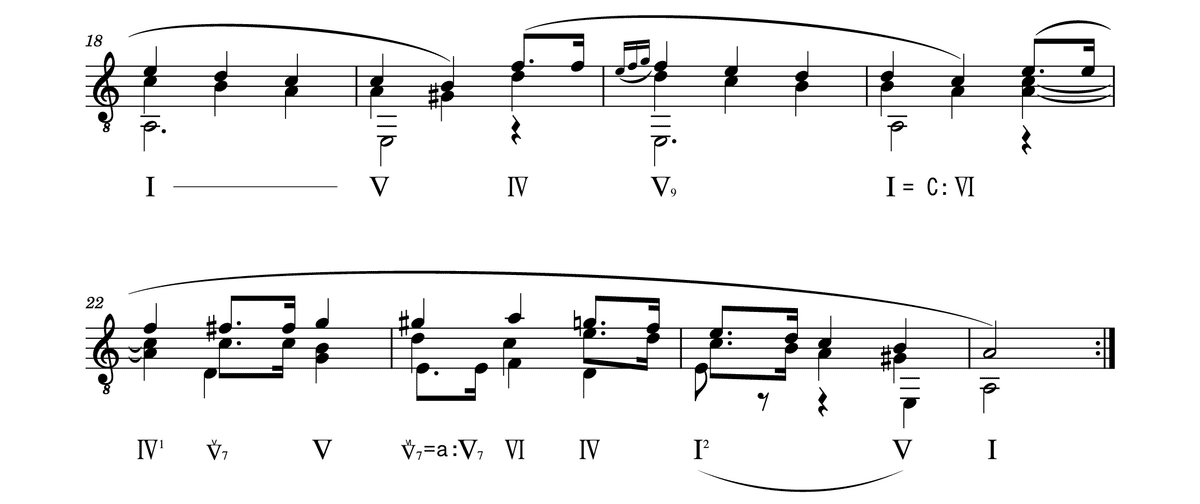

F. ソル「ラルゲット」〜 「青本」和声分析30

F. Sor: Larghetto 概要

イ短調。A - B - A'の3部形式。

旋律は割とシンプルだが、和声は旋律は意外と凝ったものとなっている。

途中、調を何度も変えて和声記号を振っているが「ここから新しい調」という感じではなく、他の調の和音を使いつつ推移していくといった作り。

和声分析

A

このパートはイ短調で始まりハ長調で終わるが、転調した後もはっきりハ長調に変わったという感じではない。記号を振るにあたって、私は上段最後の小節でハ長調のVIと読み替えてみた。

下段最初の小節の2拍目はIVとしてみたが、経過音としても良いだろう。この部分はイ短調のVIのようでもあるが、VIは基本形で使うものなので、第一転回形はハ長調の和音となる。3拍目のドッペルドミナントは経過音と捉えることもできるが、特徴的な和音なので記号を振った。

下段最初の2小節はT - SD - D - Tの進行となるがTがIではなくVIが使われているのであまりハ長調感はない。

7小節目1拍目の和音は記号を振ろうとなるとなかなか厄介だ。根音と導音が省略された属9の和音というのも考えたが、他の音を足すことを考えるとどうにも配置が悪く音がぶつかってしまう。なのでここはIV(第5音は省略されている)に第6音Dを付加した和音としてみた。この付加6の和音は属和音の代替として用いることが出来るとのこと。

B

上段最初の小節とその次の小節はIからVの進行でいいが、その後の進行は少々悩むところ。ひとまずここではハ長調のVをニ長調のIVと読み替えて、その後のD音のみ鳴っている部分をニ長調のIとする、サブドミナントからトニックへの進行としてみた。

12小節目の和音はニ長調の平行調(ニ短調)のVIの和音を通常のVIの代用としたもの。そしてこれを変ロ長調のIと読み替えてVへ進み、このVをイ短調のVIと読み替えれば元の調に戻ってきたことになる。

A'

上段は装飾音が入る以外ほぼ冒頭と同じ。

下段はハ長調に行きかけた所でイ短調に戻ってきて曲は終わる。