1970年初頭 中国山地の とある駅 「撮り鉄」たちの大騒動

伯備線 布原信号場 SL狂想曲

1970年初頭、中国山地のとある山間の駅で「撮り鉄」たちによる大騒動が巻き起こっていました。伯備線の布原信号場から新見まで、蒸気機関車D51による三重連貨物列車の運行にまつわる、SL狂想曲のお話です。

最初にお伝えしておきたいのは、このブログは「美しく感動的なSL写真集」ではないということです。ご了承ください。

布原信号場

さて、この布原信号場は、私が中学3年生から高校1年生の頃、友人と一緒にカメラと三脚を持って何度も訪れた場所なんです。SLブームの真っ只中で、全国的に有名になったスポットでもあります。

学生服姿の昭和の「撮り鉄」

この地域には石灰石の鉱山があり、その運搬に貨物列車が使われていました。特に伯備線は急勾配の多い路線なので、重量物である石灰石を運ぶために機関車三台を連結して牽引するようになったそうです。

この布原は、もともとは「駅」ではなく「信号場」と呼ばれていて、新見(にいみ)駅の北西側にある備中神代(びっちゅうこうじろ)駅との間に位置しています。両駅の距離が長く、急勾配やトンネル、鉄橋もあるため、列車の交換用の停車場として作られたそうです。

足立駅発 8:57 新見駅着 9:26

以上 出典:「鉄道ファン(臨時増刊号)」交友社 S.46.1.10.発行より

この静かな山間の場所が、全国の「撮り鉄」の聖地になってしまったのです。信号場を発車したD51三重連は、25‰の勾配を一気に駆け上がり、鉄橋を渡り、新見へと続くトンネルへ突入していくのです。

有名になりすぎたD51三重連撮影ポイント

D51三重連は、蒸気圧を最大限に引き上げ、緊張感が漂う中で発車の瞬間を迎えます。大地を震わせるような力強いスタートへの期待が高まります。

そして、発車!山間の渓谷に響き渡る汽笛は、まるで自然の静けさを切り裂くかのように鳴り響きます。その音はまさに圧巻の3連発。ボーッ、ボーッ、ボーッ!それぞれの機関車の個性的な汽笛が耳をつんざき、周囲の山々に反響します。

お決まりの写真

煙が立ち昇り、圧倒的な量の蒸気が空を覆い尽くす中、D51三重連は動き出します。その轟音はまるで雷鳴のように響き渡り、鉄橋を渡る際には周囲の景色が揺れるほどの迫力です。

トンネルに飛び込む瞬間、暗闇の中に煙と共に吸い込まれる姿は、まさに力強さの象徴です。「撮り鉄」たちの心を掴んで離さない、圧巻の走行シーンでした。

SLブームと「撮り鉄」マナー

このテーマは、実は50年以上前からの課題です。国鉄時代のあの頃の方が、過激で異常な撮影現場だったように思います。次の2枚の写真をご覧ください。

多くの「撮り鉄」が映っていますね。これが50年以上前の出来事です。

そして、トンネル入り口付近の撮影ポイントに行くために、ぞろぞろと歩いて鉄橋を渡っていくのです。しかも、地主でもない方が地主に許可をもらって、枝打ちやヒナ段の整備を行った上で入場料を取るようにしたところ、国鉄がサービスで煙やドレーンを吐いているのにそれを商売にするとは何事だ!との怒りが巻き起こりました。

国鉄側は、忍法煙隠れ(おもいっきりドレーンを吐いてカマを隠す)や煙無しでの対抗措置を報じるなどのバトルが勃発したこともあったそうです。

私も、鉄橋を渡る三重連を横から撮影しようと、場所を決めかねていたら・・・。

「邪魔やあ~、それぐらい分からんのかあ~、ボケ~。さっさと動かんかい~っ!!」と怒号が、トンネル入り口のヒナ段から飛んできました。心の中では、「俺は、ベトナムの戦場カメラマンか?」とつぶやきながら、茂みに身を潜めたのでした。

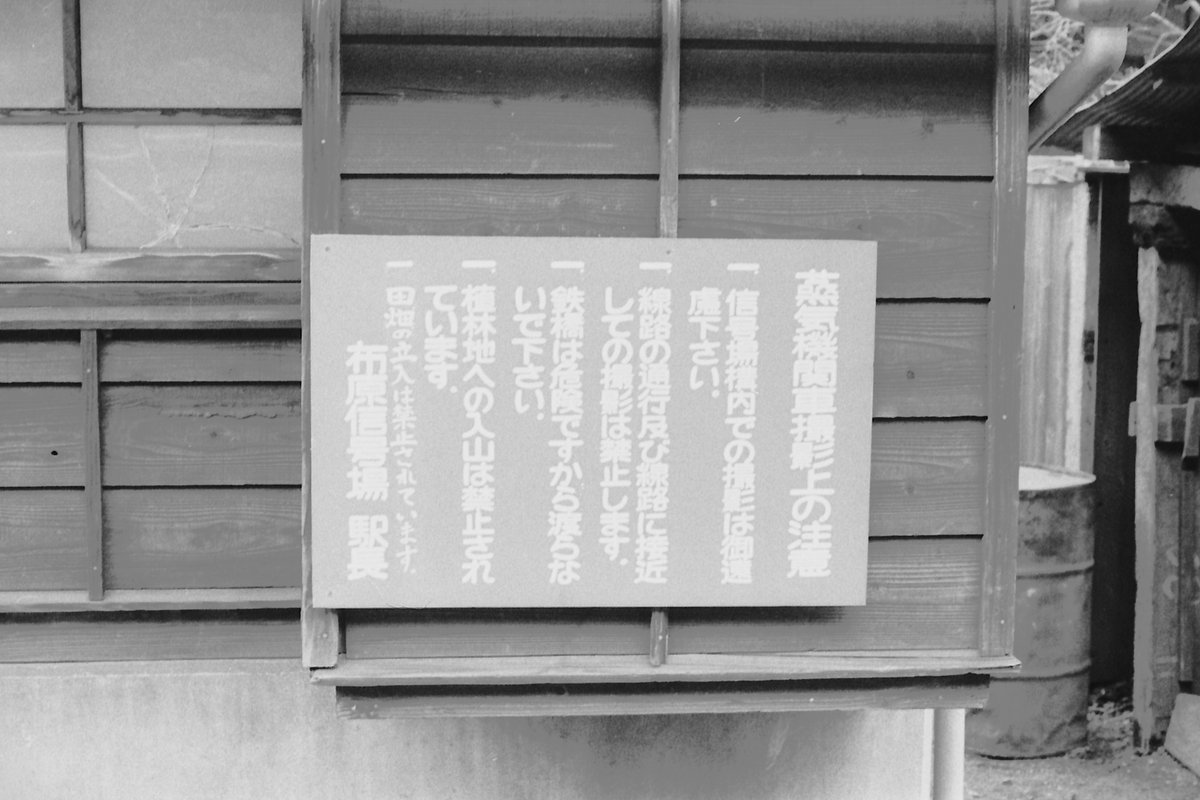

そもそも、布原信号場にはこのような注意看板が設置されていました。

蒸気機関車撮影上の注意

・信号場構内での撮影はご遠慮ください。

・線路の通行及び線路に接近しての撮影は禁止します。

・鉄橋は危険ですから渡らないでください。

・植林地への入山は禁止されています。

・田畑の立ち入りは禁止されています。

布原信号場 駅長

これを守った人は、私も含めてほとんどいませんでした。まさに、「赤信号。みんなで渡れば怖くない。」状態です。

さまざまな大人の事情や思惑が複雑に絡み合った結果の「狂想曲」なのでしょうが、自戒を込めて反省しなければなりません。

「古き良き国鉄時代」では済まされませんよね。

アメリカ映画、「スタンド・バイ・ミー」じゃあるまいし。

それでも愛すべき「撮り鉄」仲間

最後に、50年以上前からの鉄道愛好家の姿をご紹介して、このブログを締めくくりたいと思います。

茂みから人が・・・

これまでの「撮り鉄」仲間との出会いは、私の鉄道趣味をさらに豊かにしてくれました。彼らは、ただの仲間ではなく、同じ情熱を持つ同志のような存在です。

撮影地で顔を合わせるたびに、共通の趣味について語り合い、時には競い合いながら、一緒に列車を待ちわびる時間が本当に楽しいのです。撮影そのものが楽しいのです。

最後までお付き合いいただき、心から感謝いたします!

またお会いしましょう!