【オトナの修学旅行】吉原遊廓歩きに参加

体験に参加

つい先日、ainiを利用してカストリ書房さんが開催している【オトナの修学旅行】日本唯一の遊廓専門書店長と歩く吉原遊廓 割引付!に参加してきました。

吉原遊廓には十年ほど前に一度訪れたことがあります。その時はブラタモリを見て興味を持ったのですが、目的もなく町をブラブラしただけなので余り記憶に残っておらず、そのうえ、吉原遊廓は落語や時代劇など創作物の世界に存在する昔話として捉えていました。

体験の中で解説して頂いた内容は記載できませんが、参加して心に残ったこと、改めて遊郭・遊女に関心を持てたことについて、つらつら書いてみることにします。

見返り柳から吉原公園まで

吉原遊郭・遊女について無知な私が他愛もない説明をするよりも、渡辺さん(カストリ書房店長)から現地で解説を聞くことをお勧めしたいため、体験で訪れた場所の地図と画像を載せて説明の代わりにしたいと思います。なので、解説の詳細には触れないことにします。なお画像の追記は、ほぼ書籍からの引用です。

吉原遊郭鳥瞰・案内図

画像を拡大してもらうと遊郭の全体像を把握できると思います。

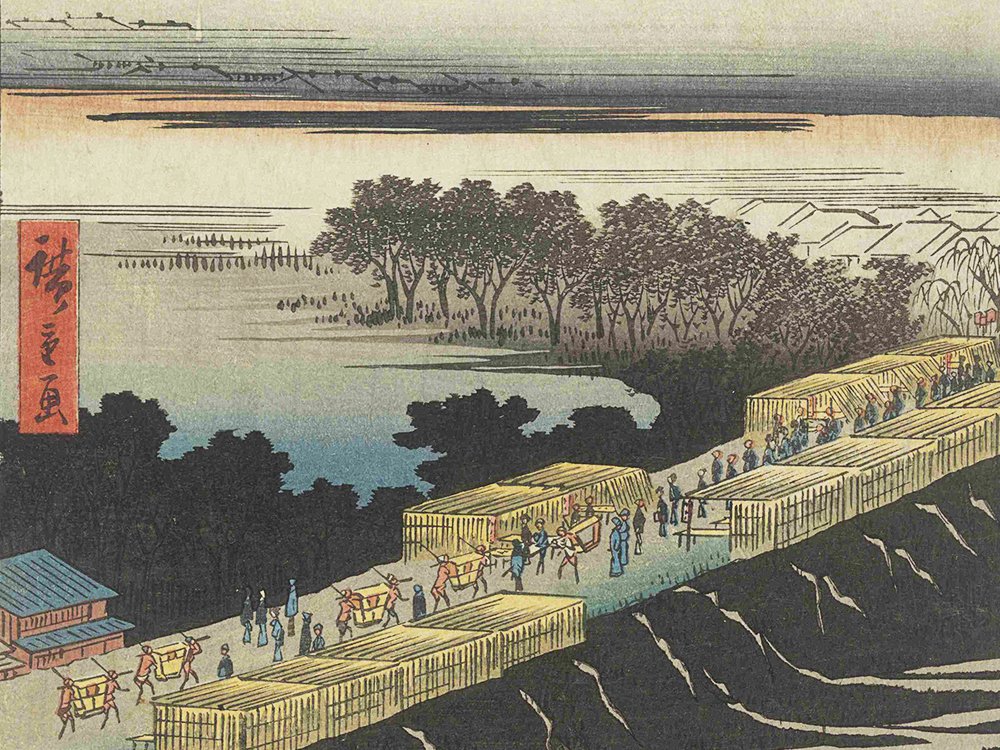

江戸期

出典:東京都立中央図書館

出典:台東区立図書館デジタルアーカイブ

明治二十年代

出典:国立国会図書館デジタルコレクション

出典:国立国会図書館デジタルコレクション

見返り柳・五十間道

出典:東京都立中央図書館

画面やや中央に位置する見返り柳から【オトナの修学旅行】は始まります。

まず渡辺さんから「吉原ガイド」の資料を手渡されます。

現在は日本堤(見返り柳前の通り)はなく地形が変わっているので、衣紋坂なる坂を下ることは残念ながらできません。

五十間道の曲がりについては諸説あるそうですが、ここは日常/非日常の境界という見方もできますね。

大門

江戸期と明治期の大門。

出典:国立博物館所蔵品統合検索システム

出典:Wikimedia Commons

出典:東京都立中央図書館

出典:台東区立図書館デジタルアーカイブ

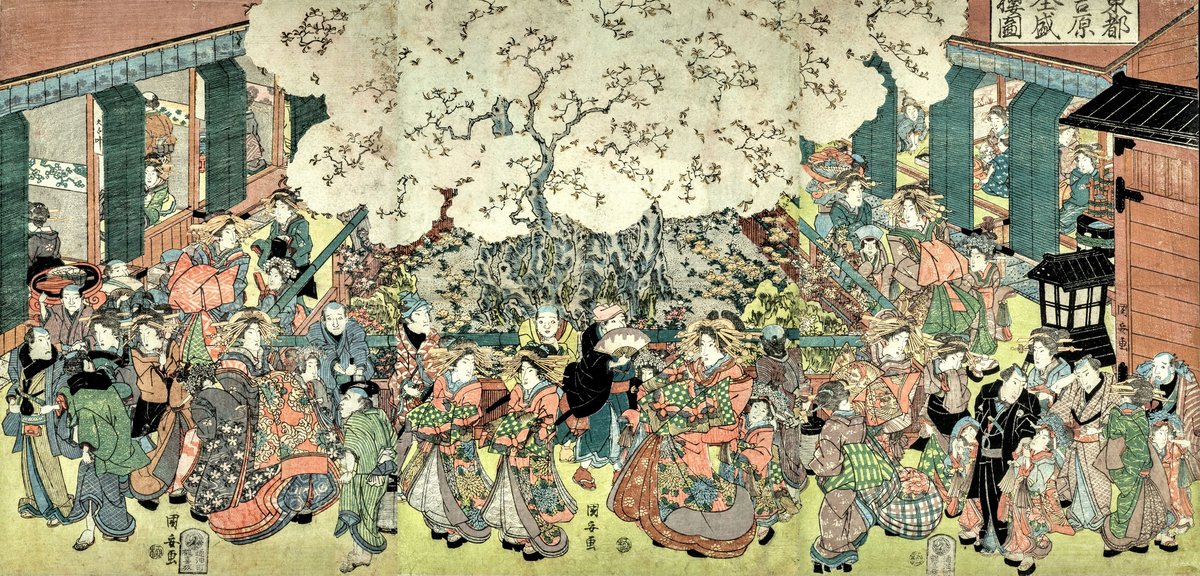

仲の町

大門から仲の町を進んで水道尻(仲の町の突き当り)まで約280m、徒歩約4分と意外と短時間で行けてしまいます。

出典:東京都立中央図書館

出典:台東区立図書館デジタルアーカイブ

出典:国立国会図書館デジタルコレクション

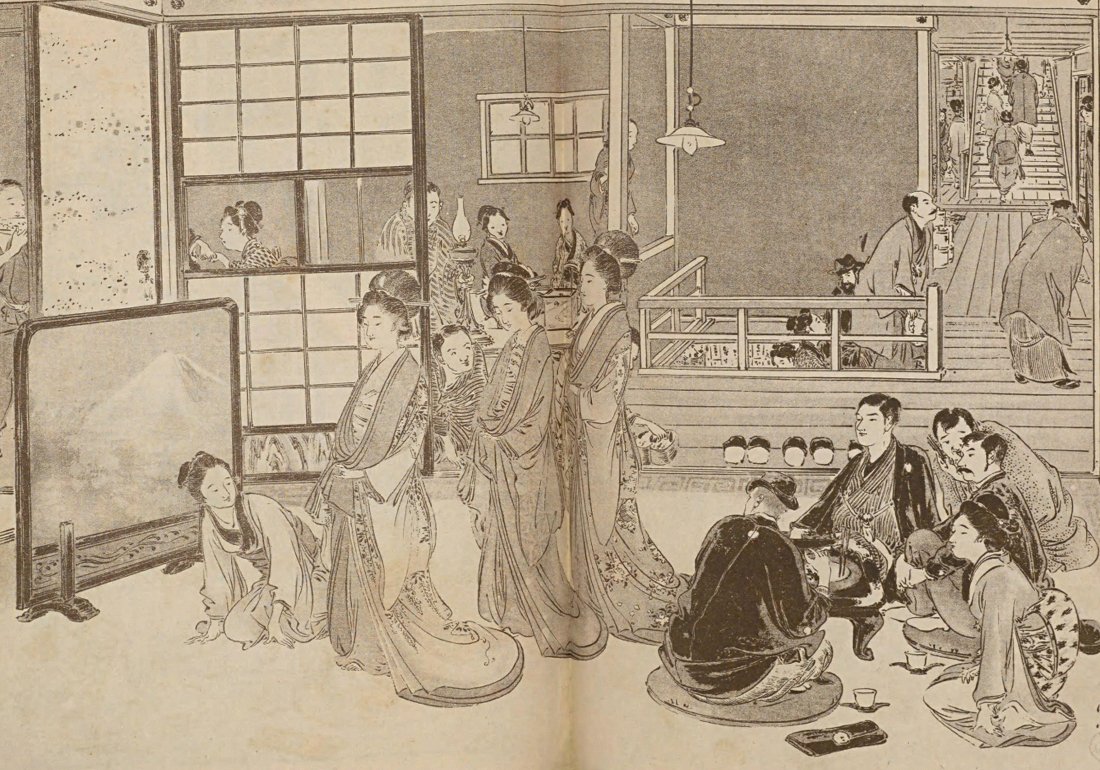

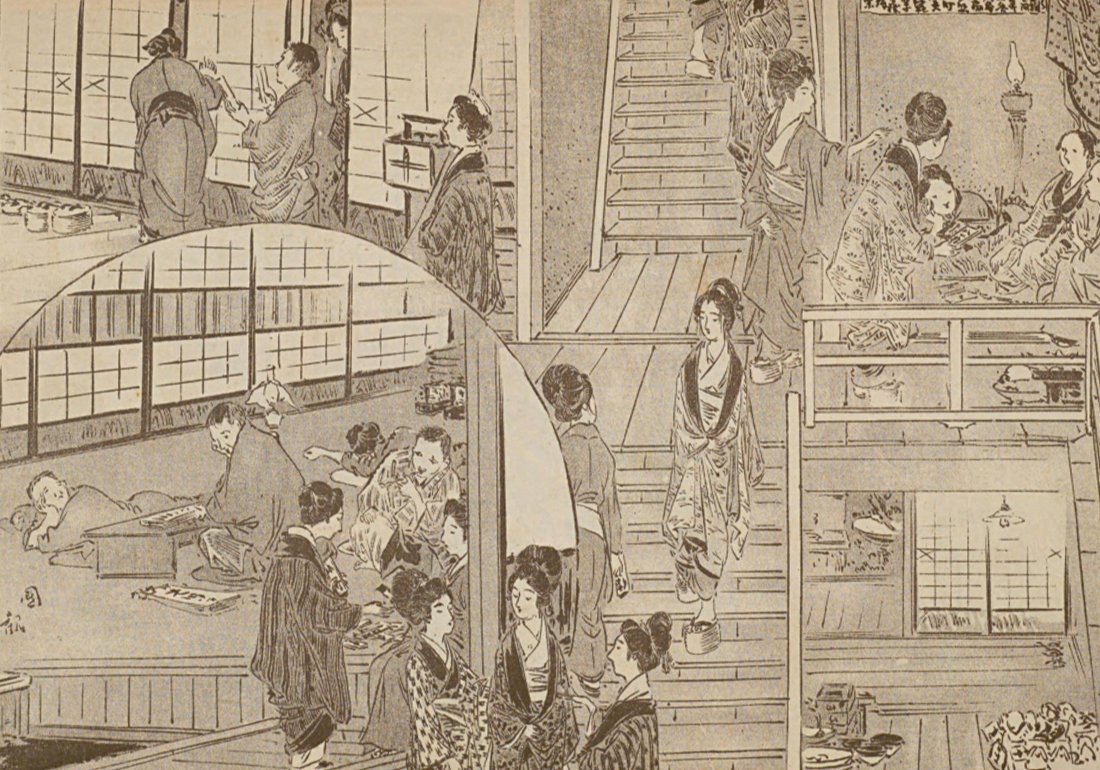

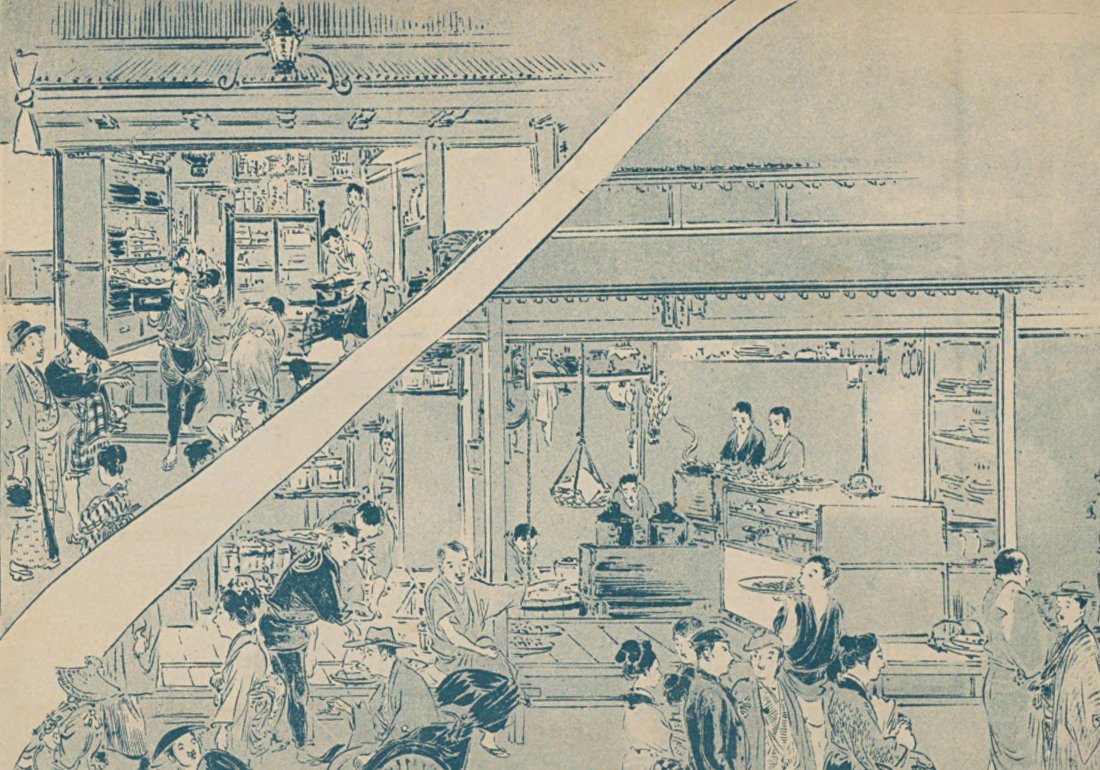

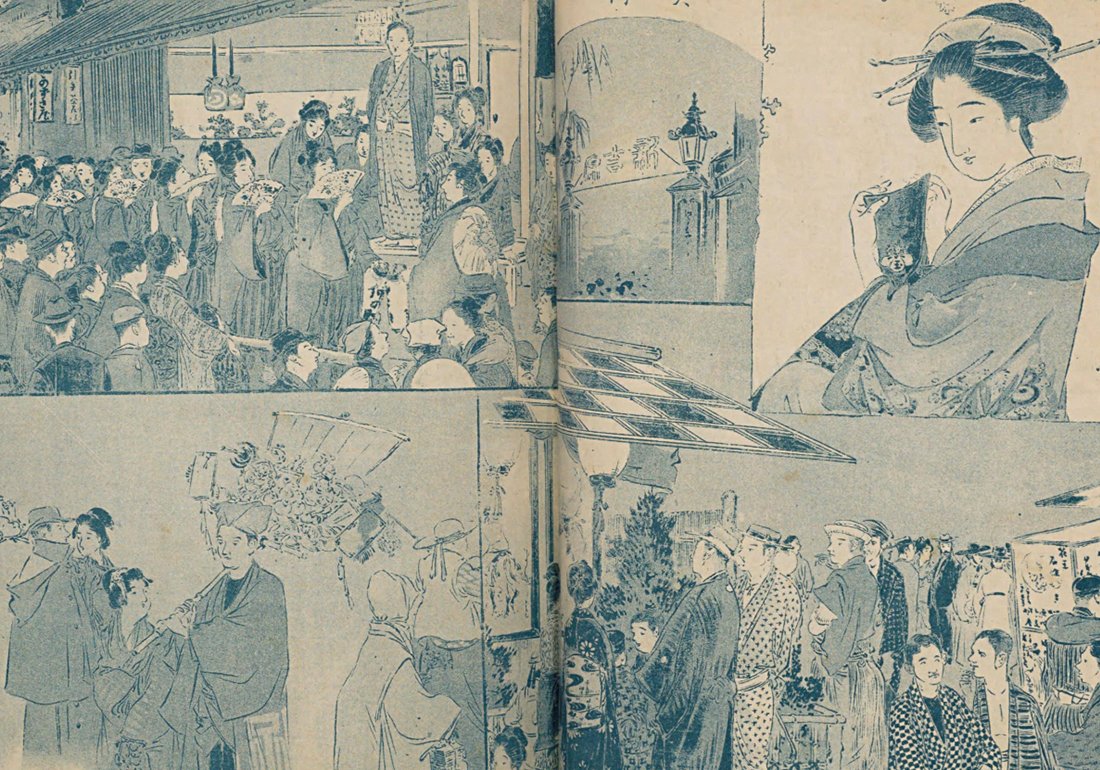

『世事画報』でみる吉原遊廓の景状

体験とは関係ありませんが、ここで寄り道をします。

『世事画報』臨時増刊『新吉原画報』(明治31年)に掲載された絵から吉原遊廓の少しばかり景状を見えることができます。

明治三十年代に入ると江戸時代の気風が失われゆき、実利主義へ傾いていってしまったことを嘆く記述が少なくありません。お手軽化は資本主義がもたらした結果なのでしょうか。

ここは髪を結う部屋だったが、後に遊女が睡眠をとったりする溜まり部屋となった

客と遊女の初対面

吉原神社

明治五年、吉原遊廓の東西南北の角にあった稲荷四社は亥徳稲荷社に合祀され、吉原神社が創建されました。

昭和八年に水道尻通りに移転、翌昭和九年に新社殿が完成、昭和十年には吉原弁財天を合祀しましたが戦災で消失してしまいました。

現在の社殿は昭和四十三年の再建です。

警視庁吉原病院

遊女の性病検査

昭和館デジタルアーカイブでは、昭和十年にこの付近を撮影した写真を見ることができます。検査へ向かっているか不明ですが、連れ添って歩く遊女の後ろ姿が写されています。

転載できるか分からないため、こちらでご覧ください。夜の仲の町の写真も見られます。

新吉原公園 花園池

出典:国立国会図書館デジタルコレクション

上に羽織っているのは半纏でしょうか。気楽な格好で散歩へ来ているようですね。

関東大震災

この場所は関東大震災の死者を祀る鎮魂の場でもあります。

事実と異なる内容が広く知れ渡ってしまっているそうですが、解説ではそういう点も正しく教えて頂けます。

また驚いたのは、心霊スポットと決めつけて撮影に来るYouTuberがいるとのことでした。うーん…モヤモヤして切なくなりますね。

出典:東京都立中央図書館

出典:東京都立中央図書館

出典:台東区立図書館デジタルアーカイブ

8:20から9:06まで、吉原遊廓大門柱と吉原病院の門の焼跡が写っています。

購入したもの

最後にカストリ書房へ誘われ解散となります。

遊郭関連の興味をそそられる書籍が並んでいるので、どれを購入しようか悩みます。積読用も欲しいところでしたが、今回は読書用にこちらを購入しました。

早速読んだ『江戸の色町 遊女と吉原の歴史 ―江戸文化から見た吉原と遊女の生活』は渡辺さんのお勧めだけあり、一通り吉原遊廓について学ぶことができます。解説は分かりやすくまとめられています。

蔦屋重三郎は来年の大河ドラマだそうで、吉原にいくつも幟が立っていました。ちょうど良い機会なので、どのような人物なのか楽しみです。

木村荘八さんの絵画が好きなので『新編 東京繁昌記』も選んでみました。

突撃一番の復刻も購入。

戦前に陸軍が使用していたサックで、当時の広告付きなのが興味深いです。『突撃一番(スキンのれきし)』は昔古本屋で見つけたもので、豆本サイズ。海軍は鉄兜でしたっけ。

吉原神社で購入した『吉原現勢譜今昔図』、価格2,500円。

明治、大正、昭和、現代と吉原遊廓の変遷を学べる貴重な資料です。

心が痛んだこと

出典:東京都立中央図書館

ひとつだけ体験の解説について触れたいと思います。

明治以降のことですが、遊女たちに「どんなことが辛いか」というような聞き取り調査をした話です。

一番多かったのは、「家族のために売られてきたのに、その家族から蔑まれたことが辛かった」と答える遊女がほとんどだったそうです。

様々な事情はさておき、家族というのは自分を肯定してくれる唯一無二の存在です。その家族から蔑まれるのは、自分の存在を否定されることであり、どんなに悲しく胸がえぐられる思いをしたことでしょうか。

体験に参加してみて

出典:東京都立中央図書館

ホストである渡辺さんは解説が上手で終始聞き入りました。さらに歴史的事柄に限らず、ご自身が考える遊郭・遊女についての意見も述べられていらっしゃいました。遊郭専門書を取り扱う方の意見を聞けたのは貴重で大変良かったと思います。

吉原遊廓について、基本から学びたいと考えている方に大変お勧めな体験です。

以上で【オトナの修学旅行】日本唯一の遊廓専門書店長と歩く吉原遊廓 割引付!の体験については終わりです。

これより以降は私の話が長々と続きます。

実家の近くにいた飯盛女

娼婦?

出典:東京都立中央図書館

「夜鷹」

初めて娼婦なる存在を知ったのは、時代劇「新・必殺仕事人」(再放送)でした。物語中には十中八九情を交わす場面があり、遊郭、湯屋、岡場所などの遊里が出てくる頻度が高いゆえに遊女、夜鷹、飯盛女といった娼婦も度々登場します。

ちなみに素人女性が頼み人の場合は、頼み料を工面するため自ら遊里に入るというパターンがほとんどです。

しばしば娼婦が登場するので、一緒に見ていた祖母に彼女達の正体を尋ねたことがありましたが、「なにかしらね」なんて誤魔化され分からず終いでした。中でも「飯盛女」という単語は衝撃的だった記憶があります。

改めて飯盛女について知ったのは高校生の時で、学校の図書館にあった五十嵐富夫 著『飯盛女 : 宿場の娼婦たち』を読んでからです。

飯盛女

出典:東京都立中央図書館

布団部屋で化粧をする「飯盛女」

私の実家は中山道が通る宿場町にあります。

『中山道宿村大概帳』(1843年)で宿場町の規模を調べてみると、人口や家数などから中山道では大きかったと考えられます。また同じ頃の調査によると、飯盛女の数は百人近くおり大方の旅籠に飯盛女がいたことが分かりました。

元々ここは祖母の故郷で、東京へ嫁ぐまで暮らしていた土地です。両親が引退を機に引っ越したため昔から見知った土地というわけではなく、宿場町については祖母から聞いていた程度です。

なので飯盛女のことは、主に祖母や母が宿場町近辺在住の方に聞いたことを書こうと思います。

宿場町の場所は伏せますが関東地方です。

飯盛女は恥ずべき存在?

出典:東京都立中央図書館

「飯盛女」

随分昔の話になります。自治体で宿場町を整備し、観光客を呼び込む計画が持ち上がりました。そこで宿場町らしく元旅籠屋に屋号を掲げたいと家主達に相談したそうです。しかし大半の家主から反対されてしまい、理由は一様に「うちは飯盛女がいたから恥ずかしくて嫌」という返答ばかりで、結果的に計画はお釈迦になってしまいました。

旅籠屋時代の屋号を変えずに転業したお店ばかりで、江戸期の書上帳を確認すれば飯盛女の存在は一目瞭然であるため、そういった点からも反対する声が多かったと考えられます。

現在は中途半端に昔の面影が残りつつ、徐々に衰退している状況です。

元旅籠屋の家主達にとって飯盛女は恥ずべき過去であり、宿場町の変化も特に望んでないみたいです。

自分の家の話はしないけれど他所様のことは話す人があるもので、

とある元旅籠屋の隣家の人が「あの家は昔飯盛女がいたんだけどね、家の一部が男客を喜ばせるふうな造りになっててそれが今も残ってるんだよ」と四方山話をするような軽い調子で母に教えてくれたとのことでした。

宿場町の主要路から一本外れた所に鎌倉仏教のお寺があります。

昔は飯盛女のお墓があったと聞きます。土饅頭の上に丸い石が置いたお墓がいくつかあったそうで、きっと弔いをしていたのでしょう。

お寺の方によると、お墓をいつ撤去したのか分からず、そういった記録も一切残っていないため、くちづたえでお墓があったと伝わっているようです。

憶測ですが、廃娼運動の煽りを受けてか、宿場町が廃れて飯盛女を弔う必要がなくなったからか、宿場町の檀家から撤去の要望があったのか真相は分かりません。

それでも宿場町の中には、飯盛女の慰霊碑を建立したお寺や飯盛女に縁があったものが残されています。

天保四年の増年季証文

出典:東京都立中央図書館

母は趣味で古文書解読の教室へ通っています。

教えている先生は八十代後半の方で、この宿場町や藩に関連した古文書を教材にしているそうです。

帰省すると母が教材で使用した古文書を見せてくれ、先生に聞いた宿場町の歴史を語ってくれるのですが、その中に「増年季証文」という江戸期に作成された飯盛下女の年季に関する証文がありました。

この証文は隣宿場町の蔵に保管されており、その時に数多くの証文と共に発見した一枚だそうです。

こういった証文は村の住職や名主が代筆したと聞きます。

増年季証文の事

一

私実の妹み登と申す女子、先達而 御當宿へ連参り貴殿方へ道中旅籠屋 飯売下女奉公に差置申し候処、 此度 年季明候らえども借金三十三両相積り候に付、 當人と相談の上にて猶これ亦 當巳の十一月四日より来たる未の十一月四日 迄、二カ年季に相定、 右借金方に相勤め申し可 候。

御願い申し候処御聞済被下忝奉存候。

然る上は本紙証文 之 通り茂 相違無き御座候もって右相極候通り急度 御奉公 相勤申し可候。取り極め候の上は少し茂 違背申し間舗候。

後日の為仍而件の如。

天保四年 巳の十一月

越後国蒲原郡加茂中町 人主実親代実兄 加七

国講當国い宿 長五郎

宿請負人 宗吉

奉公人 み登 右爪印

中山道ろ宿 金重郎殿

解読文は一部改変しています。さらに都合上、い宿(隣宿場町)、ろ宿(実家近くの宿場町)としました。

せっかく年季が明けたというのに、実家の都合による新たな借金のせいでB宿場町へ来る羽目になってしまったのでした。

宿場町史蹟保存会が発行した書籍には、飯盛女の心中事件や強欲な旅籠屋主人による搾取などが詳しく記載されています。そのせいか、み登さんのその後が気になってしまいました。証文が残っているということは悲運に見舞われてしまったのでしょうか。

余所者は嫌い?寂れてしまった宿場町

出典:台東区立図書館デジタルアーカイブ 一部改変

舟の上の二人は「夜鷹」

余所者に対するとんでもない話も書いておきます。

七十五年前くらいのことになります。元教員(男性)の方が中学生の頃に体験したことです。この方は隣宿場町の出身者で話は母に教えてもらいました。

ちなみに先祖は江戸時代、この宿場町に定住した近江商人だったそうです。

「この宿場は余所者を酷く嫌う傾向があったと思います。〇〇方面へ用事があると必ず宿場を通らなければなりません。そんな時は朝早く通らないと大変なことになるんです。昼間だと宿場の人達に気付かれてしまう。すると『余所者だ!』って大声をあげて他の住民達を呼ぶんです。みんな表に出てくると『出てけ!』って石を投げつけてくるんです。時には棒のようなものを持って追いかけられることもありました。だから朝早くに自転車でスピードを出して通るわけです。本当に怖かったですよ。」

中山道を旅した書籍だったと記憶にありますが、著者は「この宿場町の人から訝しがられた」と回想しており、両隣宿場町ではこのような記述は見られませんでした。この書籍は、元教員の方の体験談から約二十年後に発行されているにも関わらず、宿場町の余所者に対する警戒心はまだ強かったと言えます。

明治期に入り鉄道の開通によって宿場町は要路から脱落。人の往来が減ったため旅籠屋は寂れてしまい、宿場町全体が閉鎖的になっていったのかもしれません。

江戸期はそれなりに高度な文化度を誇り、文人墨客の来訪も多く、国内各地の情報や文化が伝わってきました。しかし明治以降は宿場町から出ていく人が増え、残念ながら芸術品は何も残されていません。

現在は世帯主の代替わりによって閉鎖的な雰囲気は消えつつあるようです。

宿場町の話はこれでおしまい

事情により詳細を曖昧にしたり避けた箇所はあります。

個人で埋もれている歴史的事柄を少ない資料から調査・記録している方がいるそうですが、公民館で開かれているカルチャー教室のメンバーに配布するのみで、世の中に知られる機会は今のところなさそうです。

私はこの内容をまとめながら、郷土に愛着がなく歴史に無関心であることに気が付きました。今まで意識すらしていなかったかもしれません。

これを契機に、自分に縁ある土地の歴史を調べてみるつもりです。

むかし読んでみた遊女関連の本

折角なので、過去に読んだ書籍について少し触れてから終わりにします。

岡崎柾男 著『洲崎遊郭物語 新装版』

もとは川島雄三『赤信号洲崎パラダイス』(昭和三十一年)が好きで気になりましたが、洲崎遊郭に関心を持ったのはこの本がきっかけです。

中でも「Ⅲ馴染 遣手・安藤きわの場合」、「Ⅳ居続 妓夫太郎・山地辰の場合」、「Ⅵ付馬 廓の旦那と家族たち」の話は強く記憶に残っています。

分厚い本ですが、一気呵成に読み終えました。

下川 耿史 著『日本エロ写真史』

古本屋で偶然見つけたムフフな印象を受ける本。遊女と趣旨は異なるかもしれませんが、こういった写真の経緯・仕組みは謎めいており却って好奇心がそそられて購入しました。

著者によるエロ写真が増えた背景の考察が興味深かったので、長文ですが引用します。

第一に日露戦争はまさに国の運命を賭けた闘いであったから、政府も前線の兵士の士気を鼓舞するため、半ば公然とエロ写真を送ったこと。その結果、初めてエロ写真を見た兵士たちが復員後、もっとその種の写真をほしがるようになったのである。

第二の理由はちょうどその頃、アマチュア向けに安いカメラがどっと出回ったことである。当時、カメラの製造はほとんど小西本店(現在の小西六写真工業)の独占だったが、同社は明治三十九年に「さくらポケット・プラ1」(十五円)を発売したのを皮切りに、明治四十一年には、「ノーブル」(七十五〜二百五円)、明治四十四年には、「ミニマム・アイデア・カメラ」(九円五十銭と十円五十銭)、そして大正二年、E・コダック社の初心者向けカメラ、「プレモエット・ジュニア」(普通玉付き十五円、ツアイス鏡玉付き八十五円)を売り出した。

これがどんなに画期的だったかといえば、明治二年頃、当時のカメラはすべて外国製だったが、一台で千円くらいした。これは平均的庶民の収入の七・八年分に相当する。しかも中古である。その後、少しずつ国産のカメラが登場したが、それでも一台四百〜五百円という値段であった。一台一台が注文生産で、客の注文を受けてから外箱などを作り始めるのだから、どうしてもそのくらいかかったのである。それが日露戦争後にはいっきょに十分の一もしくはそれ以上に安くなったのであった。

加えて『犯罪心理研究』には気恥ずかしくなるような追記があります。

その後、本を読んでいただいた方から、日露戦争後には地方の写真館では貸しカメラが盛んだったらしいというお手紙をもらった。この人は祖父の代から三代続いた写真館で、今は広島県に住んでいるが、大阪が空襲を受けるまでは大阪で開業していた。お爺さんは昭和三十年に七十三歳で亡くなったが、開業(明治三十九年に創業)した頃は貸しカメラが収入源の一つだったこと、しかもそのカメラでエロ写真を撮影し、そのまま持ち込んでくる客も随分いたと話していたという。

前田豊 著『玉の井という街があった』

『濹東綺譚』、『寺島町奇譚』を読んでから玉の井が気になり始め、その頃に購入した覚えがあります。

玉の井の成り立ち〜赤線時代そして売春防止法施行による終焉まで、この街で起こった事件、街に縁あった著名人達のエピソードが淡々と綴られています。 戦前の玉の井の風俗については、高見順 著『いやな感じ』に語らせているのですが、衛生面と性病の描写は眉を顰めるほど写実的です。

国会図書館デジタルで読める遊女関連の書籍(アカウントが必要です)

♣五十嵐富夫 著『飯盛女 : 宿場の娼婦たち』,新人物往来社,1981.1

大正五年、群馬県伊勢崎市生まれ。

♣『近代民衆の記録』3,新人物往来社,1971 106コマ目から

♣和田芳子 著『遊女物語 : 苦海四年の記念』続,文明堂,大正2

和田芳子(本名:和田元子)

大正二年、内藤新宿遊郭の大萬楼で働いていた和田芳子による日記本二冊。

父親の事業失敗が原因で明治四十年に前借金七百円、六年の年期で大萬楼に身売り。『遊女物語:苦海四年の実験告白』は年期が明ける半年前に発表され、『遊女物語:苦海四年の記念』が発行された約一ヶ月後に廃業。

♣村崎静子 著『千束町より』,鹿野書店[ほか],大正2

村崎静子

女学校を卒業後、廿一歳で大阪の商家の息子と結婚。

しかし数年も経たない内にわけあって、前借金二十五円で千束の銘酒屋へ身売り。

♣波木井皓三 著『大正・吉原私記』,青蛙房,1978.3

波木井皓三

明治三十七年、吉原遊廓大店「大文字楼」の長男として生まれる。

♣森光子 著『光明に芽ぐむ日 : 初見世から脱出まで』,文化生活研究会,大正15

♣森光子 著『春駒日記』,文化生活研究会,昭和2

森光子

明治三十八年、群馬県高崎市生まれ。

父親が残した借金のため吉原遊廓「長金花楼」へ身売り。

京町一丁目「長金花楼」向かいは大店の角海老楼

私は遊郭・遊女に関して知見が足りない上に、内容も稚拙で恥ずかしい限りです。今回、吉原遊廓を歩く体験により表面を知ったに過ぎず、本質的なことはまだ何も分からない状態です。なので不勉強であれこれ言うのは相手への侮辱に繋がる懸念から、個人的な意見は避けたつもりです。

それでも素直に今の気持ちを述べるならば、安らかに眠って欲しいと願っています。